2025年7月25日に、Rokt・楽天グループ・メルカリは、リテールメディアをテーマとしたカンファレンス「Digital Retail Media Conference 2025」を開催しました。

その開幕に先立って行われたメディア向け説明会では、広告主と生活者1,400名を対象とした意識調査の結果を発表。デジタル広告が直面する3つの課題と、リテールメディアの可能性について議論が交わされました。本記事では、その説明会の内容を紹介します。

この記事の目次

デジタル広告が直面する“3つの壁”

メディア向け説明会では、Roktが広告主および一般生活者を対象に実施した意識調査の結果が紹介されました。対象は、デジタル広告の責任者・担当者400名と、一般生活者1,000名です。

かつてデジタル広告は、「コストが低く、効果測定がしやすく、ターゲティング精度が高い」という特長を持ち、急速に普及してきました。しかし近年では、広告の表示環境や配信精度、ユーザーの受け止め方において、さまざまな課題が顕在化しています。

調査結果では、主に次の3点が共通の課題として浮かび上がりました。

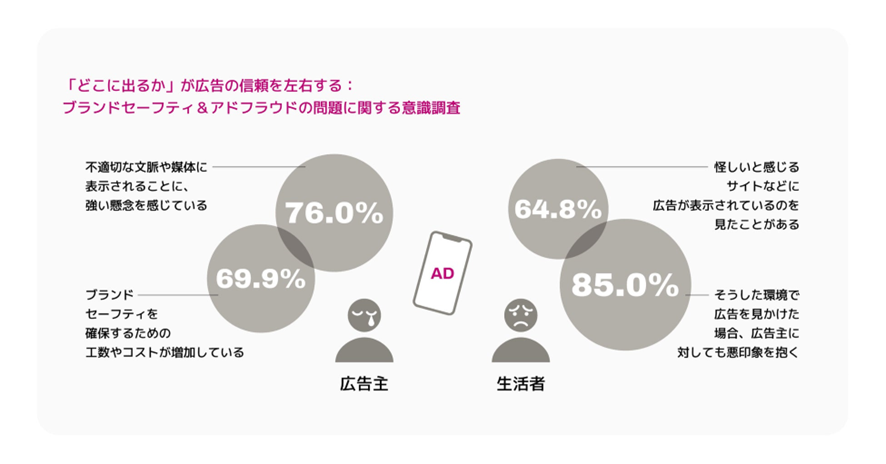

1. ブランドセーフティとアドフラウドの懸念

不適切な文脈や媒体に広告が表示されるリスクについて、広告主の76.0%が強い懸念を示しました。また、生活者の85.0%が「信頼できないWebサイト上で広告を見かけた際、広告主にも悪印象を持つ」と回答しています。

SNS上の炎上投稿や、過激なコンテンツの近くに広告が表示されるケースもあり、掲載面がブランドイメージに与える影響の大きさが浮き彫りになっています。さらに、広告主の72.4%が「広告が実際に人間に届いているのか不安を感じている」と回答しており、アドフラウド(不正な配信)への不信感も根強い状況です。

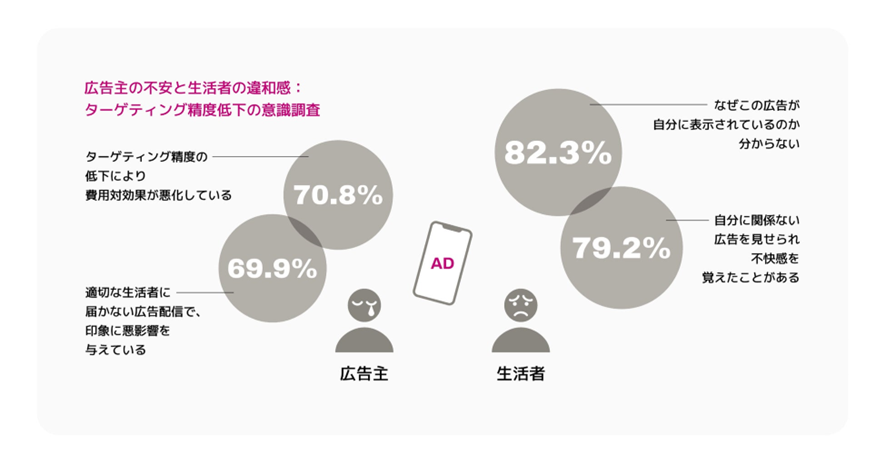

2. ターゲティング精度の低下

Cookie規制やIDFAの取得制限など、プライバシー保護の強化により、従来のターゲティング手法は機能しづらくなっています。広告主の70.8%は「広告施策全体の費用対効果が悪化している」と回答し、69.9%は「適切な生活者に届いていないことで、ブランドイメージに悪影響が出ている」と感じているようです。

生活者側でも、82.3%が「なぜこの広告が自分に表示されているのかわからない」と感じた経験があると回答しており、関連性の低い広告に対する違和感が顕著になっています。

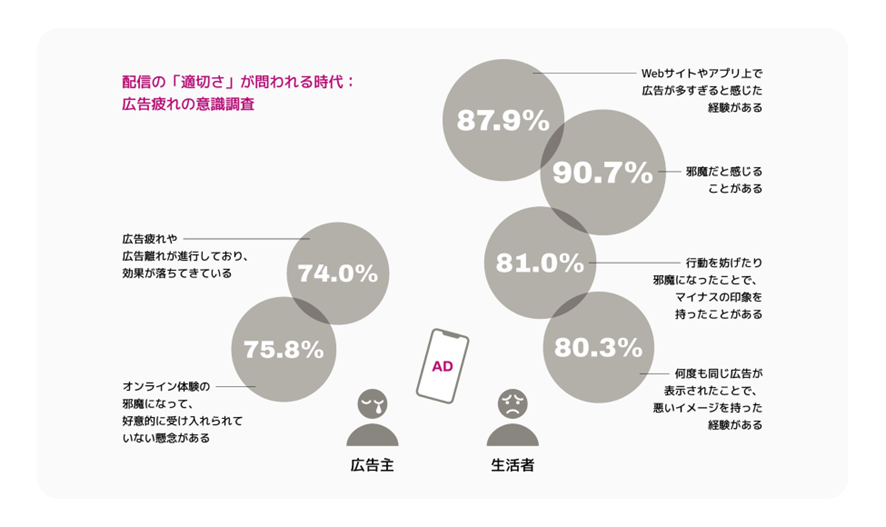

3. 広告疲れとノイズ化の進行

広告接触の頻度が高まる中で、「広告疲れ」と呼ばれる現象も深刻化しています。生活者の87.9%が「Webサイトやアプリ上で広告が多すぎると感じたことがある」と回答し、90.7%が「情報を探している最中に広告が表示されると邪魔に感じる」と答えています。

広告主も74.0%が「広告疲れの影響でCTRやCVRなどの効果が落ちている」と回答し、75.8%が「自社の広告がユーザー体験の妨げになっている可能性がある」と感じていました。

本来、商品やサービスの情報を伝えるはずの広告が、文脈やタイミングを誤ることで“ノイズ”として認識され、ブランド毀損につながってしまうリスクが高まっています。こうした背景から、広告の出し方や届け方に対する見直しが、広告主・生活者の双方にとって求められていることが明確になりました。

モノの売り買いが生む、広告接点としての“購買体験”:メルカリの取り組み

調査結果の紹介に続いて、リテールメディアによる取り組み事例が共有されました。その中でも、メルカリの広告展開には、ユニークな特徴が見られました。

メルカリはこれまで、フリマアプリとしてモノの売買を軸にサービスを拡大してきましたが、近年はスキマバイトサービス「メルカリ ハロ」の展開などを通じて、個人の経済活動そのものに寄り添う存在へと進化しつつあります。そこで得たお金をメルカリで使うといった、“循環”を前提とした経済圏を構築している点が特徴的です。

メルカリは、サービス開始からこれまでに、累計で40億件以上の商品が売買されており、1秒間に十数件の商品が取引されているというデータも示されました。

若年女性を中心に広がる利用層と、滞在行動の変化

メルカリのユーザーは若年層、とくに女性が多く、Z世代にも広く利用されているといいます。また、ユーザーの多くは「隙間時間」にメルカリを利用している傾向が強く、通勤時間帯や夕食後の時間帯など、生活の合間にアプリを開く習慣があることも紹介されました。

こうした行動傾向から、メルカリは単なるECサイトではなく、SNSのように日常的にアプリを開いてチェックするユーザーが多く、情報コンテンツのような役割も果たしていることがわかります。そのため、“買い物をする場”にとどまらず、広告との自然な接点が生まれやすいメディア的な側面も持ち合わせているといえるでしょう。

“買われている商品”と“出稿される広告”のギャップ

商品カテゴリの観点では、メルカリではファッションやおもちゃ・ホビーといったカテゴリの流通が多い一方で、広告出稿される業種は無形商材、たとえば人材系サービスやデジタルコンテンツが中心となっています。

これは、単に購買されている商品と広告を合わせるというよりも、メルカリという場に集まるユーザーの属性や関心、行動傾向に基づいて最適な広告を設計していることを意味しています。

ファーストパーティーデータを活用した精緻なセグメント設計

メルカリでは、購買履歴やアプリ内行動などをもとに、きめ細かなセグメント設計を行っています。

たとえば、スキマバイトサービス「メルカリ ハロ」で就業経験のあるユーザーには、求人系サービスの広告が特に高い効果を発揮するなど、サービス横断でのデータ活用が進んでいるとの説明がありました。

こうしたセグメントに対して広告を配信することで、CPA(獲得単価)が大きく改善するケースも出てきているとのことです。また、メルカリではファーストパーティーデータを「属性」や「行動」単位で丁寧に活用しており、ブロード配信では届きにくい層に対しても、自然な文脈で広告を届ける設計がなされています。

このように、メルカリの広告展開は、単なる商品購入の前後に広告を表示するのではなく、ユーザーの経済活動や生活行動に寄り添った接点設計が進められていることが印象的でした。

効果を可視化するリテールメディア:楽天グループの取り組み

続いて紹介されたのは、楽天グループにおける広告活用と効果検証の取り組みです。特に印象的だったのは、広告の“売上成果”だけでなく、“検討”や“認知”といったフェーズも含めて、KPIを再設計している点でした。

購買までのプロセスを分解し、検討段階の可視化へ

広告効果を評価する際、多くの場合は「広告を出した結果、どれだけ売れたか」という売上ベースの指標(ROASやCPA)が使われます。しかし、楽天グループではそれに加えて、「検討フェーズにおいてどれだけユーザーの態度変容が起きたか」にも着目しています。

たとえば、楽天市場では特定の商品において、商品ページを5回以上閲覧したユーザーはコンバージョン率が顕著に上昇するというデータがあります。このような行動傾向をもとに、「商品ページ5回閲覧」を“検討”のKPIとして設定することで、広告の成果をより多面的に把握できるようにしているのです。

プロモーション施策を行った際に、購買だけでなく、こうした“深い閲覧行動”がどれくらいあったかを追いかけることで、広告の間接的な影響まで含めて評価する仕組みを整えているとのことでした。

ターゲティングは「興味があるのに買っていない人」へ

楽天市場にはすでに膨大なユーザーが存在しており、その中には「特定の商品カテゴリに興味はあるが、まだ購入していない」ユーザー層が含まれます。リテールメディアとしての広告展開では、こうした“未購買だが関心がある層”に対して情報を届けることが可能です。

具体的には、過去に特定の商品を購入したユーザーを除外したうえで、類似の商品を検討している層に広告を配信するといった設計が可能です。既存の購買データと掛け合わせることで、精度の高いターゲティングを実現しやすくなっています。

ブランド指名買いではないユーザーが約7割

また、楽天市場における購買行動についても、興味深い調査結果が共有されました。

とある商品ジャンルにおいて、「購入者のうち、その商品を事前に決めていたかどうか」を調査したところ、実に約7割のユーザーが「決めていなかった」と回答したそうです。さらに、その中の7割以上が「商品自体も知らなかった」と答えており、ユーザーは購買の場において“新しい選択肢”と出会っていることがわかります。

この結果は、リテールメディア上での広告が単なるリマインドではなく、認知獲得や検討促進の重要なタッチポイントになっていることを示しています。

楽天グループの事例からは、購買前後の行動を丁寧に分解し、広告がユーザーの態度変容にどう影響したかを可視化しようとする姿勢が感じられました。また、ファーストパーティーデータを活用したターゲティングの柔軟性も、広告主にとっての価値を高めているように思われます。

広告は“購入の瞬間”にも届く!Roktが描く新たな広告接点

説明会の終盤では、Roktが提供する広告ソリューションと、リテールメディアにおける広告配信の新しい可能性が紹介されました。特に印象的だったのは、「購入完了の瞬間」に広告を届けるというユニークなアプローチです。

視聴・検索・共有に続く“購買”というメディアの形

広告の接点は、これまで主に「視聴」「検索」「共有」の3つのタイミングに集約されてきました。しかし、Roktではこれに加えて「購買」という行動そのものを広告接点として捉え直し、価値のあるプレースメントとして活用しようとしています。

実際に紹介された事例では、ECサイトの購入完了画面に広告やオファーを表示することで、ユーザーがもっとも集中しているタイミングで情報を届けています。この「購入完了」というタイミングは、広告主にとってはコンバージョン後のリターゲティング、ユーザーにとっては新しい選択肢との出会いにつながる重要な接点となっています。

購買体験を妨げないUIと、AIによるリアルタイム最適化

Roktの広告配信は、購入完了後に自然に表示されるUIで設計されており、購入行動を邪魔しない形で広告が提示されます。このUIの設計によって、ユーザーは“ノイズ”としてではなく、有益なオファーとして広告を受け取りやすくなっています。

また、Roktの配信はAIを用いてリアルタイムに最適化されており、誰に・いつ・どのような広告を出すべきかを動的に判断しています。そのため、広告主が細かくセグメントを指定しなくても、アルゴリズムが自動的に学習しながら配信精度を高めていくことが可能です。

日用品や飲料のキャンペーンで運用された事例では、むしろ手動でターゲティングを絞り込むよりも、AIに任せたほうが成果が良かったという声も紹介されていました。

「購入者にだけ届く広告」という特性

Roktの広告が表示されるのは、あくまで「購入を完了したユーザー」に限られます。一般的な広告配信では、サイト訪問者全体や、商品閲覧者も含めてリーチを図るケースが多く見られますが、Roktの広告はすでに“意思決定を終えたユーザー”に限定されています。

このことから、「広告を出しても無駄打ちが多いのではないか」といった不安を持つ広告主にとっても、費用対効果の高いチャネルとして期待されています。

Roktの取り組みは、「どこに、どんな広告を、いつ届けるか」をゼロから見直す試みと言えます。従来の広告枠の文脈では拾いきれなかった“購入完了後”というタイミングに光を当てることで、広告がノイズではなく情報として自然に受け入れられる設計が印象的でした。

まとめ:広告体験の再構築に向けて

今回の説明会では、広告主と生活者を対象とした調査結果を起点に、現代のデジタル広告が直面する課題と、それに対するリテールメディアの解決策が多角的に語られました。

デジタル広告の世界では今、「どこに出すか」「誰に届けるか」「いつ届けるか」といった基本的な問いが、あらためて問われています。

不適切な表示面やアドフラウドによる信頼性の低下、Cookie規制に伴うターゲティング精度の低下、そして広告疲れの進行によるユーザー体験の悪化。こうした構造的な問題に対し、広告主・生活者の双方が課題感を抱えている実態が明らかになりました。

それらの解決策として注目を集めているのが、ECサイト内での広告表示を軸とする「リテールメディア」です。調査結果や企業の取り組みからは、以下のようなポイントが改めて確認されました。

- 信頼できる媒体上に広告を表示することで、ブランドセーフティやアドフラウドのリスクを抑えられる

- ファーストパーティーデータを活用することで、ユーザーに適した広告配信が可能になる

- ユーザーが「買い物モード」にあるタイミングでは、広告が自然な情報として受け入れられやすい

- 購入完了直後の瞬間も、広告接点として価値あるプレースメントになりうる

広告がノイズではなく、“その場にふさわしい情報”として届くためには、文脈・タイミング・信頼性の設計が不可欠です。今後の広告コミュニケーションにおいては、こうした「広告体験の再構築」が、一つの重要なキーワードになるのではないでしょうか。

あわせて読みたい