2021年11月30日(火)、株式会社アイスタイルが運営する@cosme for BUSINESS主催セミナー「Twitterで共感の声多数 木村石鹸に見る、社員が主役の“正直マーケティング”」が開催されました。本セミナーには、社長をはじめとした会社全体のSNS活用で注目されている木村石鹸工業株式会社の代表取締役社長である木村祥一郎さん、化粧品・健康食品業界のIT支援を行う株式会社Cogane studio代表取締役 植村元さんがゲストスピーカーとして登壇しました。

【ゲストスピーカー】

木村 祥一郎さん

木村石鹸工業株式会社 代表取締役社長

植村 元さん

株式会社Cogane studio 代表取締役

【進行】

田島 有希子さん

株式会社アイスタイル ブランド企画推進部 マネージャー

この記事の目次

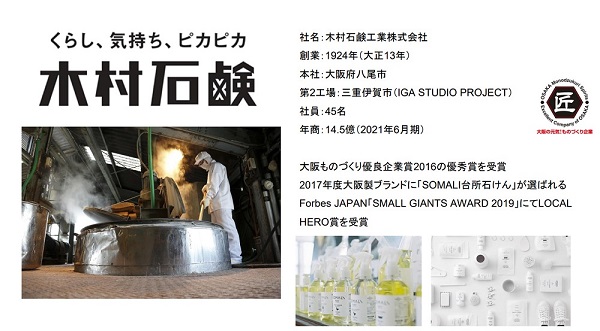

木村石鹸について

木村さん:木村石鹸株式会社は、創業97年の石鹸メーカーです。大学時代に立ち上げたインターネットの会社で働いていましたが、2013年に4代目として木村石鹸に戻ってきました。

木村石鹸はもともとOEMのメーカーでしたが、2015年から自社ブランドの洗剤シリーズを販売開始し、2020年からはクラウドファンディング発のシャンプーを発売しています。最近では、定期便サービスもスタートしました。

ブランドや商品だけではなく、組織運営や組織づくりについてもメディアに取り上げてもらう機会が増えています。弊社は、社員が自分で考えて自分で行動できる自律型組織の運営に取り組んでいます。この組織の運営方針が、SNS運用にも通じている点だと思います。

木村さんへの7つの質問

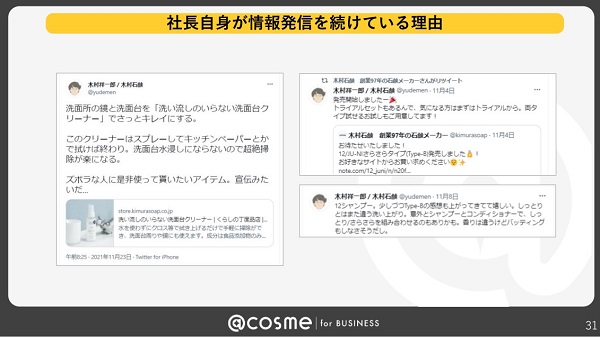

1.社長自身が情報発信を続けている理由

木村さん:シンプルに、会社やブランドのことを知ってくれる人が一人でも増えるといいな、そういう想いで情報発信を行っています。会社のことや経営のこと、商品のことなど、これからのことも含めて一番知っているのが社長であり、一番発信しやすい立場です。

というのが表向きの理由で、自己承認欲求もあります(笑)。反応を得るのが面白いですし、SNSが好きなんです。

植村さん:SNSにありがちなのが、発信する内容がニッチになりすぎることですが、木村社長は経営論や会社の世界観などの発信も多いですよね。これは意図的にされているのですか?

木村さん:Twitterを始めた当初は日常的な投稿だったのですが、あまり反応がありませんでした。そこで、いろいろな切り口で投稿してみたところ、経営のことやブランドのことなどを率直に吐露すると反応が良く、投稿の比率を上げていきました。

2.公式アカウント運営の考え方・任せ方、その経緯

木村さん:SNSに力を入れていこうと号令はかけましたが、中身は基本的に社員に任せています。ただ、SNSは基本的にコミュニケーションの場で、一方的に情報発信をしても誰も興味を持ってくれません。商品のことだけ語るのではなく、会社に興味を持ってもらえるような面白いコミュニケーションを重視することは、共有しています。

田島さん:社員の方も何もわからないところからのスタートだったと思うのですが、そこから今の活発なSNSでの活動に至るまで、どのような経緯があったのでしょうか?

木村さん:いろいろ試しては失敗を繰り返しました。厳密な企画を立てるのではなく、とりあえず試して反応が悪ければ変えていくやり方で、自分たちが継続できて面白い方法を追求したら今の形になりました。お客様から反応があるのは面白いですし、面白くないと続きません。担当は明確にしておらず、SNSが得意な人が自然と集まってチームになり、ひとつのアカウントで複数人が掛け合いをするという、他にないアカウントになりました。

植村さん:会社の公式アカウントは会社が管理したがる傾向があります。SNSは自由な場なのに、コミュニケーションを管理する動きが出てくる会社が見られます。木村石鹸さんのアカウントにはそういった動きがまったくありません。その点はどうされているのでしょうか?

木村さん:費用対効果を求めすぎると管理が厳しくなります。この投稿でどのくらいの成果が上がるのかと考えはじめると、何もできません。弊社では、Twitterの効果は直接的にも間接的にも把握していません。厳密に費用対効果を追求すると時間をとられますし、できないことも増えます。それより、コミュニケーションの場として自由に、自分たちが楽しんでいる姿が見えるほうが周囲に面白いと思ってもらえるはずです。

田島さん:効果が見えないとやらないという判断をする方も多いと思うのですが、効果はわからなくてもTwitterが必要と考える理由は何ですか?

木村さん:Twitterにより、確実に木村石鹸に興味を持ってくれる人が増えます。コミュニケーションの場として、自分たちをさらけ出す場として、僕たちのような規模の会社からすると、Twitterを使ったほうが良いんです。そこに費用対効果を求めだすと本末転倒です。

田島さん:Twitter以外にも、インスタライブ配信やnoteの記事、TikTokなども運営されていますが、誰が何をやるという許可や方針はどのように出されているのですか?

木村さん:弊社は自律型組織を目指しているので、自分がやりたいことを自分で提案して、進めます。なぜかYouTubeアカウントが2つあるなど混乱することもあるのですが(笑)、まずは始めて後から調整すれば良いという感じです。たとえばTikTokは、営業の社員がやりたいと手を挙げて、ずっと頑張って続けています。

田島さん:担当業務が別にあり、隙間時間にSNSをやっている形でしょうか?

木村さん:そうです。弊社にはSNS専任者はいません。

3.社員が自走してくれる組織づくりの考え方

木村さん:仕事において、自分で考えて自分がオーナーとして振る舞えるほうが圧倒的に面白いと思いますし、モチベーションも高まります。他人に指示され与えられた役割よりも、自分が得意で貢献できることを考えて行うほうが、パフォーマンスも良いはずです。

それができるのは、会社をそういう仕組みにしているからです。そもそも職種や役職がなく、営業・開発・製造など大きな括りがあるだけです。給与も、自分の役割に対してどのくらいの報酬が適切か、自分で考えて決めてもらいます。会社としては、それに対して責任を求めます。責任というと、失敗に対するペナルティのイメージがありますが、そうではありません。失敗しても良いんです。ただし、自分で考えて始めたことに対して、最後まで自分事としてやり抜くことを、責任として求めています。

田島さん:社員に任せ、自由に、楽しんで仕事をしてもらいながら、どうやってビジネスとして成り立っているのかは気になる方が多いと思います。再現性や生産性の担保、PDCAはどのようにされていますか?

木村さん:SNSの費用対効果は求めませんが、ビジネス的な数字は、1日単位で細かく出し、全社員に共有しています。また、社員一人ひとりが、それらの数字を見てどういう状況か判断できるよう、勉強会も実施しています。

ただ、数字の奴隷にならないよう注意が必要です。数字を追いかけるためなら何をしても良いとならないよう、結果として出ている数字をどう捉えるかを考えてほしいです。経営者が持つ情報と会社としての方向性がある程度共有されていれば、経営者の判断も現場の判断もあまり変わらないのではないかと考えています。現場で判断ができるよう、情報はなるべくオープンにしています。

植村さん:SNSでの情報発信の仕方も似ていますよね。数字を追いかけはじめるとそれが目的化してしまいますが、本来はお客さんに喜んでもらうことが目的だったはずです。ところが数字を追い始めると、SNSを管理したくなり、結果が出ないと続けづらくなります。木村石鹸さんの情報発信は、自分たちの想いを伝えたい、良いものだから届けたいという気持ちが目的として先にあると感じました。

木村さん: 会社でSNSをやっていると、遊んでいるように見られがちなことも、SNSを管理したくなる原因かもしれません。遊んでいない理由を見せないといけないから、数字を追いかけるようになるんです。でも、それは本末転倒です。遊んだほうが良いんです。社員自身が面白いと思って取り組まないと、SNSは難しいと思います。

4.ヘアケアブランド「12/JU-NI」でクラウドファンディングを行った理由

.jpg)

木村さん:商品の説明をきちんと読んでもらいたかったからです。「12/JU-NI」はすごく良い商品ですが、端的に説明するのが難しい商品でした。そこで、クラウドファンディングのように新しいものに対して感度の高い人たちが集まっているプラットフォームであれば、商品の説明をきちんと読んでもらえると考えました。

当初の目的以外に、クラウドファンディングを行ってわかったのが、それまで自分たちを応援してくれる人たちが一気に可視化されたことです。そこから、さらに新たな応援の手が上がり、とても励みになりました。

田島さん:クラウドファンディング検討中の方にアドバイスをお願いします。

木村さん:自分たちでも気づいていなかったのですが、それまで積極的に情報発信やコミュニケーションを取っていたことで、クラウドファンディングの最初の火種となるようなファンが作られていて、うまく盛り上がったのだと思います。クラウドファンディングでファンを作るのではなく、ファンを作ってからクラウドファンディングで応援してもらうことが大切です。

植村さん:元開発者なので、「12/JU-NI」は、成分を見ただけで良い商品だとわかりました。ただ、それを伝えようとすると、開発者目線の難しい話になってしまいます。クラウドファンディングにより、いろいろな人がそれぞれかみ砕いて一気に情報発信をしてくれたのも良かったのではないかと思います。

5.定期購入についての考え方

木村さん:弊社の定期購入は、一般的な定期購入と比べるとファンクラブのようなサービスです。通常購入より大きく割引があるわけではなく、開発中の新しい商品サンプルを試すことができたり、開発者のクローズドインタビュー動画を見ることができたり、ファンとより深く関われる場として設定しています。

定期購入は安定した売上と収益を見込めるビジネス手法として捉えられがちです。しかしその考え方では、新規獲得や解約率などのKPIに追われることになります。

6.売場(店舗・ECモール)選びの考え方

木村さん:基本は社員に任せています。自社の店舗で売れるのが一番嬉しいですが、モールでポイントを貯めたい、買いやすい店舗を利用したいなど、お客さんの要望を尊重して選択肢を増やし、こちらの都合にならないようにすることは、共有しています。

7.木村社長にとって「広告」とは

木村さん:広告とは本来、良いものができたから商品のターゲットになりそうな人たちに強く伝えたい、というところからスタートしています。ところが、いかにクリックさせるか、いかに購入させるかという効果を出すことばかりが発展した結果、商品は二の次になって、お客さん側が広告に対してマイナスイメージを持つようになっています。さらに、広告が増えすぎて反応が悪くなり、広告を広告のように見せない技術が発展するなど、ユーザーのためになっていないのが現在の広告です。

僕たちの広告は、良いものを作った自信、本当に多くの人に伝えたい想いをそのまま広告にしてみよう、というのが根源です。広告とわからないように広告するという最近のトレンドに反し、広告をしていますという広告です。広告の進化に対するアンチテーゼ的な想いがありました。結果として、共感してくれる人がとても多く、意外とユーザーさんに受け入れてもらえました。

田島さん:共感を狙いにいきたくなりますが、共感は結果として生まれるものなんですよね。

木村さん:共感を目的としている施策には、多くの人が共感できないと思います。

植村さん:経営の考え方からしてすべてにおいて一貫していますね。それがSNSにも生きているのだと思います。木村石鹸さんを単純に真似たらうまくいくわけではないのが今回重要なところです。

追加質問:デザインにおいて大事にしていること

木村さん:特別にこだわっているわけではないのですが、特定のターゲットに偏らないよう意識はしています。中性的、シンプルなものを意識しているところがあります。

田島さん:さまざまな人にとって取り入れやすく、生活に置いておきやすいものという印象です。 木村さん:ベースにあるのは、作っている人間が一番ほしいものです。オーナーが気に入ったものであれば、世の中の何%かが絶対気に入ってくれます。世の中を対象にするより、自分に向き合ったほうが良い、ということはよく言っています。

植村さんへの質問

社長含め社員が情報発信しやすくするためには

①会社でSNSのルールを作る

-自分がやるのであれば、同業のことを書く場合は公式。非公式の場合は同業のことは書かないルールにするなど。

植村さん:一億総SNS時代の今、社員も経営者もSNSを情報発信に使うべきです。ただ、最初に押さえておきたいのが、SNSのルールを作ることです。ルールがない状態は、火種があちこちにある状態です。なお、SNSのルールは、情報発信を行う前提で作成しましょう。

②他社のことは書かない、もしくは他社批判、美容法批判、原材料批判は書かないように徹底する

-他社や他社品のことを書く場合は褒める場合のみOKにする

植村さん:自分のプロダクトが一番だというプライドは、商品開発においては大切ですが、情報発信においては火種でしかありません。批判は絶対に書かないように徹底させましょう。

③炎上した時の対応策を事前に会社で考えておく

-どういう手順を踏むのか、炎上しても社員や人を責めないなどルールを作る

植村さん:SNS活用において、絶対炎上しないということはありません。炎上がある前提でSNSに取り組む必要があります。また、炎上時に社員や人を責めてしまうと、誰もSNSをやらなくなってしまいます。たとえ炎上しても社員を守るルールが重要です。

④自社のPRは3、4の次ぐらい

植村さん:自社のPRはなくても良いくらいです。自分が楽しんで情報発信することが大切で、PRはたまにやるくらいがちょうど良いといえます。

⑤化粧品、自社のことPR以外のことに注目。書くことは山ほどある

植村さん:たとえば、昨日見たテレビ番組の話や、流行りのYouTuberの話など、日常の何気ないことに注意を向けてみましょう。

⑥批判的なコメントは全スルーもしくはありがとうで返す

植村さん:批判的なコメントはフォロワーが増えれば必ず来ます。反応してしまう社員は絶対にいますが、ルールを定め、反応しないように徹底しましょう。

⑦優秀な他社アカウントをフォローし参考にする。有名企業ではなく中小企業を見習う。

植村さん:他業界のアカウントも参考になります。会社の規模は小さいけれど、フォロワーやファンが多いアカウントが特に参考になります。

⑧リスクよりメリットに目を向けて挑戦する

植村さん:これだけSNSが普及している時代なので、リスクばかりに目を向けず、メリットに目を向けて挑戦することが大切です。

最後に:社員(自分たち)が一番自慢できる会社であること

木村さん:「社員(自分たち)が一番自慢できる会社であること」とは、僕たちがどんな会社を目指すか考えたときに、社員の一人から出てきた言葉です。自分に向き合わないといけない、すごく良い言葉だと思います。自分自身に基準を持てということでもあります。

会社に損害を与えたいとか、ブランドを悪くしたいとか思っている社員は、まずいません。信頼して任せれば、きっとよくやってくれます。その際、リスクばかりを見てあれこれ管理することで、できなくなることも多いです。まずは信頼して任せるというポリシーが、ベースにあると良いのではないかと思います。

▼@cosme for BUSINESS主催のセミナーはこちら

https://www.istyle.co.jp/news/seminor/

▼@cosme for BUSINESSのサービス資料はこちら

https://business.cosme.net/material-archived

合わせて読みたい