ここ数年、“うちも会員プログラムを始めたいんです”という相談を受ける機会が本当に増えました。特に2023年以降は、毎週のようにどこかのブランドが新制度を発表している印象です。連日多くのメディアが報じていますが、リニューアルの背景や成果についてはあまり掘り下げられていないのが実態かなと感じています。

また、会員プログラムの導入企業が増えているということは、競合企業も取り組んでいる可能性が高かったり、お客様自体が会員プログラム疲れに直面している可能性もあったりするわけです。初めて訪れた店舗で、「モバイルアプリをインストールしてください」「LINEを登録してください」等々案内されることが増え、特典の中身も見ずに結構です、と断ってしまった経験が読者の皆さんにもありませんか?私はよくあります(笑)

会員プログラムの目的設定・制度設計・導入効果の振り返り、にはそれぞれ難しい点があり、企業とお客様のメリットのバランスを見る必要があります。そして、制度導入がトレンド化しているからこそ、今後多くのブランドが導入効果を振り返る際に費用対効果の壁に直面するのではないかと考えています。もしかしたら会員プログラムの冬の時代が近々やってくるかもしれません。

そこで本連載では数回に渡り、会員プログラムの検討を行う企業が増えている理由と、その内容の型、導入時のKPI設定や振り返り方法、うまくいっている企業の事例について、200近いブランドへの会員プログラム導入提案に携わってきた私の独断と偏見でまとめていこうという趣旨で執筆しています。

第1回は、「なぜ今、会員プログラムがブランド戦略の”核”になりつつあるのか」について、主にECサイトや実店舗を展開しているブランドに焦点を当てて解説します。

大原 祐太(通称:Oscar)

株式会社Stack

新卒からEC業界に携わり8年目。「ささげ・越境EC・オンライン接客」など多様な支援会社でB2Bセールスを経験し、2022年12月より株式会社Stackに入社。コマースオペレーションプラットフォーム「SQ」や、Shopifyアプリ「Appify-モバイルアプリ」「VIP-会員プログラム」などの営業を担当しながら、広報活動にも従事。日々ブランド支援に携わる中で感じた“現場目線のリアル”を発信していきます。最近はファッション熱が高まり、毎月『POPEYE』を愛読中。

会社ホームページ:https://stack.inc/

X:https://x.com/yuta_o_hara

この記事の目次

企業を取り巻く環境の変化と課題認識

近年の会員プログラムの新規導入・リニューアルは、日本だけでなく世界中で起こっているトレンドです。背景を調べると、「サードパーティCookieの規制」「広告費高騰」など、従来の方法での新規顧客獲得が困難になっているという解説記事が多く見つかります。

とまあ、こういった話はセミナーで聞くことはあると思いますが、そこまで意識しているブランド担当者の方は多くないかもしれません。ただ、私は広告の世界の人間ではありませんが、ブランド担当者と話していると“新規獲得が年々厳しくなっている”という言葉自体は必ず耳にします。

また、利益率の観点から、多くの企業がECモールより自社ECの強化に注力しています。近年はECモールに依存していたブランドの倒産が続くなど、悲しいニュースもありました。そこで、自社ECの集客を強化するにあたり、お客様へのメリットを打ち出す手段として、自社の独自性を訴求できる会員プログラムに注目が集まったというわけです。

オムニチャネルに対応した会員プログラム構築のハードルが下がってきている

会員プログラムを論じる際に、オムニチャネル(注:実店舗、オンラインストア、アプリなど、あらゆる顧客接点を連携させ、顧客がどのチャネルを利用しても一貫した購買体験を提供するマーケティング戦略のこと)への対応もあわせて検討することが多いテーマです。少し前までは、店舗とECで会員特典が別々、顧客管理が分断されているのが当たり前でした。一部の大手企業だけが巨額投資により会員統合を実現している状況だったのです。実際にそうした企業の決算書を見ると、会員プログラムの実現に数億円の投資を行っているなど、真似することは難しいのでは…という印象も受けそうです。

しかし、いまでは、スマレジやShopifyといった拡張性の高いPOSシステムやECカートシステムが登場し、オムニチャネル対応のシステム的ハードルが大幅に下がっています。私自身、業界歴8年目・小売関係の支援業者は4社目ですが、システムの変化には驚かされてばかりです。特に、先に上げたスマレジやShopifyでは、サービス独自のアプリマーケットがあり、そこから各種サービスをインストールするだけでオムニチャネル対応が完了してしまうということには衝撃を受けました。

その結果、大企業から中小企業まで、幅広い企業が「オムニチャネルに対応した」会員プログラムに着手できる状況になったと言えるでしょう。こうした背景があり、今では“会員プログラムを始めることは当たり前”になりつつあります。では、実際にどんなタイプがあるのでしょうか?

会員プログラムのタイプ整理と潮流

読者のみなさんは、会員プログラムには、いくつかの分類があることはご存じでしょうか?私も入社したての頃は、同僚の勧めでチーターデジタル社やデロイトトーマツ社などのコンサルティング大手がまとめているロイヤリティプログラムのレポートを読み漁ったものです(検索すれば今でも資料が手に入るはずです)。最初は混乱したのですが、今思えばこの整理をしておくことが後の提案に非常に役立ちました。制度を分類すると、ざっくり4つの型に分けられます。

- 自社経済圏型

ECモールや競合より有利なポイント・クーポン還元を提供

- 体験型

自社独自のサービスや体験を通じて顧客満足度の向上を図る

- リワード型

ポイントやマイルをノベルティや特別な体験と交換できる仕組みで顧客満足度の向上を図る

- サブスク型

会費を財源に、より充実した会員プログラムを提供

これらはそれぞれ独立して提供される場合もあれば、組み合わせて運用している企業もあります。それぞれのメリット・デメリットを整理してみましょう。

自社経済圏型のメリット・デメリット

多くの企業が導入している会員プログラムは、この自社経済圏型です。わかりやすく言い換えると、楽天やAmazonが提供している、1ポイント1円の仕組みです。メリットは、お客様が商品をよりお得に購入できることに尽きるでしょう。デメリットとしては、還元率が低すぎる場合、お客様にとってはあってもなくても良い特典になってしまうことが挙げられます。

読者の皆さんも、お買い物でポイントを1%還元され、数十円分のポイントが溜まっても嬉しくなかった、という経験があるはずです。というか、ポイント還元されたこと自体忘れてしまいますよね(笑)対策としては、ECモールや競合企業のポイント還元率を調査した上で、無理のない範囲で高い還元率を設定したり、お客様がポイントを獲得する手段を増やす、付与や失効をメールやLINE、アプリなどの手段で通知するといった工夫が必要になります。

事例紹介:SHIPS

自社経済圏型の会員プログラムを提案する際、私がよくお手本としてオススメしているのはSHIPSです。SHIPSも最近会員プログラムをリニューアルした企業の1つですが、リニューアルにあたっては「お客様へのわかりやすさ」を最も重視した、と以前セミナーで伺いました。

ポイント還元率は年間購入金額に基づくステージによって変化し、最大ランクではなんと10%還元となります。さらに、お客様のさまざまな行動に対して感謝の気持ちを込めたポイント還元を設定しています(業界用語で顧客行動に紐づくポイント還元を「アクションポイント」と呼びます)。

そのポイントは1ポイント1円として利用できるため、必ず交換が必要なマイル制などと異なり非常にわかりやすい印象を受けました。また、予約注文やステージアップ特典、バースデーポイントなど、こんなに手厚くて大丈夫なの!?と思うほど会員特典が充実しているので、ぜひ参考にしてみてください。

体験型のメリット・デメリット

続いて、体験型の会員プログラムについて見てみましょう。体験型の会員プログラムは、メンバーになることでイベントへの参加資格や特別優待が受けられるといったものになります。メリットはECモールや競合には提供できない唯一無二のサービスが設計できることで、デメリットはその他のプログラムに比べて設計・運用ハードルが高いことでしょう。

実店舗などを巻き込んでワークショップを行う場合や、お客様をディナーパーティなどに招待するといった企画を立てる際には、会社を横断した部門間で協力して準備をする必要があるので、組織力が試されます。

実際、会員プログラムの設計初期から体験を取り入れるブランドは少ないですが、うまくいっている企業ほど制度導入後のお客様の声や成果を社内に共有して仲間を増やしている印象です。私が支援しているあるブランドでは、会社の全社集会で新たな取り組みを行うことを発表し、その場で全社員に会員アプリをインストールするようプレゼンした強者もいました。

このように工数はかかりますが、特に成熟しつつあるブランドでは取り組んでいきたい領域です。

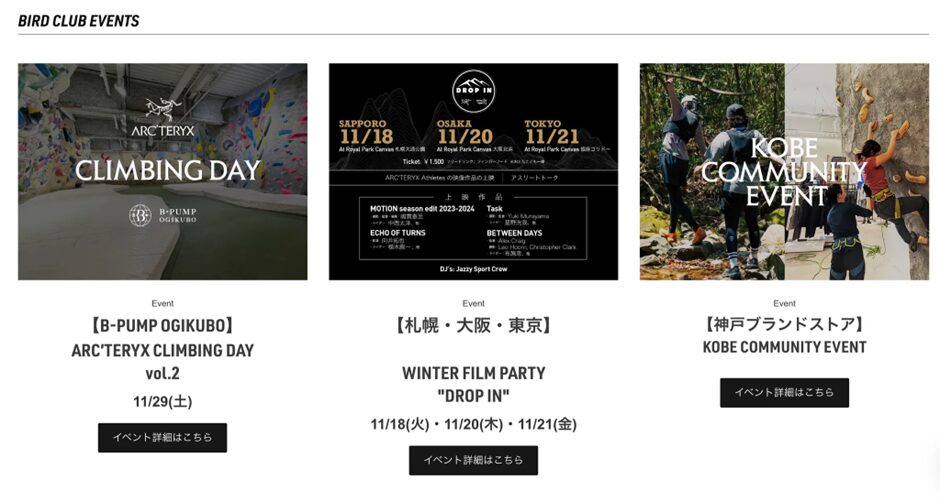

事例紹介:ARC'TERYX

急成長を遂げている「ARC'TERYX(アークテリクス)」は、会員プログラム「BIRD CLUB」を運営しています。会員限定で「ARC'TERYX BIRD CLUB EVENT」にエントリーでき、クライミング体験や登山ツアー、GORE-TEX商品のメンテナンス講座など、ファンが思わず参加したくなる企画がほぼ毎月開催されています。

ECのみで購入しているお客様もBIRD CLUB会員になれば、ステージが評価されるので、これをきっかけに実店舗に足を運んだり、同じアウトドア趣味を持つ仲間を作ったりできる、ブランドを通じたコミュニティ形成の好事例です。私が個人的に興味を惹かれたのは、「コーヒーの淹れ方のレクチャー会」でした。登山などアウトドア先で飲んだり食べたりするのは自宅とは違った美味しさがあり、そこにこだわりたいのがコアユーザーの気持ちだと思うのですが、お客様の解像度が高くないとこのような企画には至りません。ARC'TERYXの企画担当の方は、きっと誰よりも自身がブランド愛にあふれているのだろうと思います。

リワード型のメリット・デメリット

リワードという言葉は聞き慣れないかもしれませんね。ポイントをためて商品やサービスと引き換えることができるというものをこのように呼称しています。ポイント消化率が低く値引きが有効でないブランドや、ブランドイメージを守るために値引きをしたくないブランドなどが採用することが多いものです。

メリットとしては、商品などと引き換えることができるという点でより一層お得さが増す一方で、そもそもどういったラインナップを用意することでお客様満足度向上に繋がるのか?が予想しづらい点にあります。リワード対象としては、「クーポン」「自社製品」「ノベルティ」などの選択肢が考えられますが、予めユーザーアンケートを取ることでお客様ニーズを把握した上で準備を行うと、空振りに終わるリスクが少なくなります。

私が担当していたあるトレーニング用品を扱うブランドでは、ポイントノベルティの対象として「自社製品」と「ブランドオリジナルTシャツ」の2種類を用意していました。いざリワード制度を開始してみると、自社製品は次々交換されるのに対し、ブランドオリジナルTシャツは全く動かず、「もしもお客様が望んでいないノベルティに全振りしていたら…」とヒヤッとするシーンがありました。ユーザーアンケートや、実店舗で直接インタビューしてニーズを掴むことの重要性がわかるエピソードだと思います。

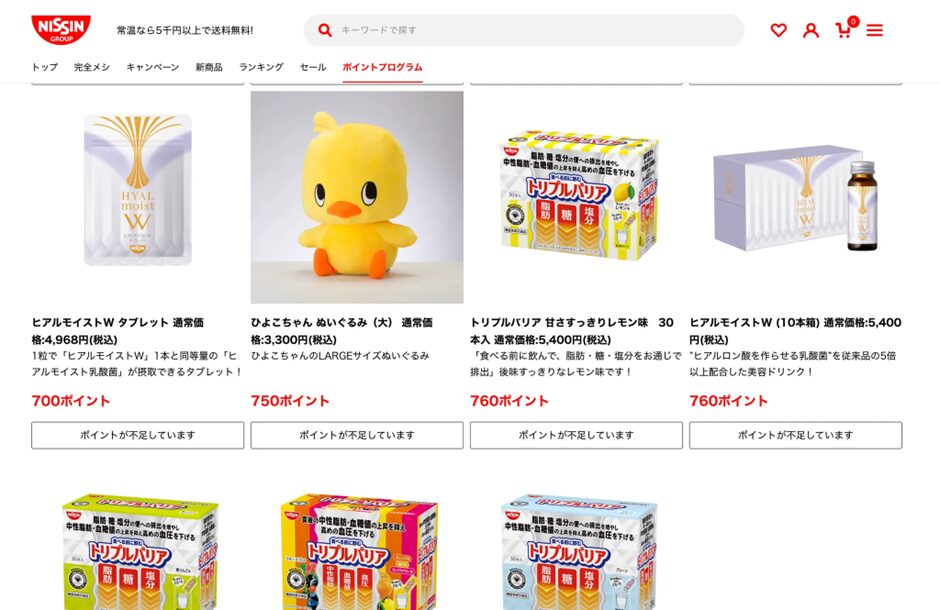

事例紹介:日清食品

「日清食品」のECサイトでは、このリワード型が採用されています。お客様は通常の商品購入のほか、定期便契約などでポイントを貯めることができ、貯まったポイントを商品と引き換えることができます。もしあなたが日清ファンだったら、ポイントをたくさん貯めてひよこちゃんのぬいぐるみと交換したいと思いませんか?どこでも買える商品だからこそ、自社で購入してもらう理由づくりが必要です。日清食品のECサイトは、そうした課題に対応する工夫が随所に見られ、とても参考になります。

サブスク型のメリット・デメリット

最後に、サブスク型です。お客様から会費をいただくことで、さまざまな会員プログラムを提供できます。会員プログラムを充実させるほど運営コストがかかり、採算が合わない事態が発生します。メリットは、事前に財源を確保することで運営がスムーズに行えること。デメリットは、お客様がお金を払ってでも参加したいと思えるプログラムを用意する必要がある点です。ぶっちゃけ、この物価高の時代に、家計に食い込んでいけるサブスクサービスはそう多くないだろうと思っていますが、だからこそ、先行者利益が望める市場でもあります。まだ日本ではあまり浸透していませんが、「Anker プライムパス」など、新たな挑戦を行っている企業も見受けられます。

事例紹介:モンベル

サブスク型の会員プログラムの代表例といえば、「モンベル」と「コストコ」が必ず挙がります。モンベルは年会費1,500円で様々な特典を受けられる「モンベルクラブ」を運営しており、会員数は120万人(2025年9月現在)にも上ります。もともとは会報誌の発行資金として会費を徴収していましたが、これだけの会員数となると収益源としても無視できない規模です。私もモンベルをよく利用しますが、どの店舗に訪れても会計時に必ずモンベルクラブへの入会を案内されます。モンベルの会員勧誘の徹底ぶりには、正直頭が下がります。会社の中でのあの一貫性こそが長年の信頼を支えていると感じます。プログラムを設計しても周知徹底が難しいと悩む企業は多い中、モンベルが長年育んできた会員プログラムには学ぶべき点が多くあります。

まとめ

このように、会員プログラムにはいくつかの型があり、これらは独立したものではなく組み合わせることもできるため、企業によっては非常にユニークな取り組みを行うことができる点が魅力的です。結局のところ、会員プログラムとは、”ブランドが顧客とどう付き合いたいのか”の表現だと思っています。

一方で、複雑にすればするほどコストがかかることから、導入後の各指標の変化を追うことも非常に重要になってきます。振り返りを想像して、頭の痛い読者も多いことでしょう。

次回は、「会員プログラムの“運用・成長フェーズ”で成果を出すための実践アプローチ」をテーマに解説します!次回もお楽しみに。

会社ホームページ:https://stack.inc/

あわせて読みたい