楽天市場やAmazon、Yahoo!ショッピングなど、国内ECモールが群雄割拠する状態の中で、独自路ECモールで仕入れ商品を取り扱う場合、多くの店舗が同じ商品を取り扱っているため、価格勝負に陥ってしまうという悩みを持っている事業者様は少なくないでしょう。今回取材をさせていただいたテラオ株式会社(ショップ名:「自転車グッズのキアーロ」)の専務取締役兼EC部マネージャーである佐々木さんは、自転車用のチャイルドシートや子ども用ヘルメット、自転車カバーなど自転車グッズを仕入れて販売しています。前職である日本酒の酒蔵で日本酒の直販を2004年から楽天市場で行い、ショップオブザイヤーを獲得した経験を持つ佐々木さんに、「非型番商品」で実績を出してきたからこそ見える「型番商品」の販売方法についてお話を伺いました。

この記事の目次

「型番商品」で価格競争を避ける基本の3点

正しい商品知識でお客様の不安を解消する

――今現在、「型番商品」を取り扱う中で、「型番商品」の取扱店ならではの特徴や強みについて教えて下さい。

佐々木さん:当時はそこまで知名度がなかった銘柄の日本酒の酒蔵として楽天市場に出店したのが初めてのネット通販との出会いになります。特に有名ブランドでもないので、固有名詞による指名検索でアクセスが入ってくることも少なく、どうすれば集客できるのか考えながら、当時はメルマガなどこちらからお客様にアプローチする施策に励んでいました。

しかし、今扱っている「自転車用品(型番商品)」では検索経由からのアクセスが驚くほどあるんです。お客様にとって必要なもので探して買うので、アクセス自体は取れるものの、他にも同じ商品を取り扱っている店舗があるため、価格競争や配送のスピードを競う形になりがちだと気づきました。

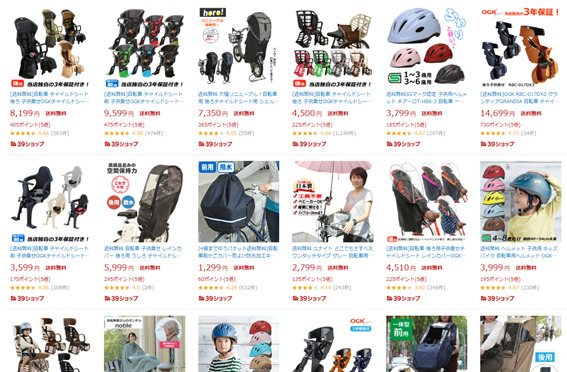

佐々木さん:当店は「型番商品」の中でもよりニッチな自転車用のチャイルドシートやレインカバーを扱っています。自転車本体は扱っていないですし、ブリヂストンのような有名メーカーでも取り扱いのないものも多くあります。型番商品と呼ばれますが、実際には型番で検索するのは業者や最安値を狙っている人ばかりで、そこまでのボリュームはありません。どちらかというと流入のほとんどは「自転車 チャイルドシート」というキーワードで入ってくる「検索商材」であるといえます。

アクセスしてきたお客様は、商品の特性上、価格よりもまず自分の自転車に設置できるのか?といったことをまずは気にします。なので、実際にそういった内容のお問い合わせが非常に多いです。お客様は当然商品の基礎知識を持っていないため、当店は専門店としてその質問に適切にお答えできる、といったことなどは単純な価格勝負ではない価値としてお届けできているのかな?と思っています。

メーカーのこだわり×顧客ニーズでオリジナリティのある商品ページを

――お問い合わせ以外に「型番商品」を取り扱う上での差別化で気をつけていることはありますか?

佐々木さん:主力商品の説明は可能な限り詳細に記載しています。メーカーから話をよく聞いて、その話と当店を利用しているお客様のニーズを合わせる形でコンセプトを練って商品ページの作成をしています。詳細な内容をテキストで記載することで、検索されたときに自社の商品しか出ない状態を作ることができれば、他の商品とも比較されにくくなります。その状態は型番商品というよりは、どちらかというとオリジナル商品に近い状態かもしれないですね。単に仕入れて安くいっぱい売るだけではなくそこまでやりきることでメーカーに対しても問屋としての存在意義を示すこともできていると思います。

他に気をつけていることとしては、闇雲に商品数を増やさないことです。私の場合、自分が良くわかっていなかったり、お問い合わせいただいた際にメリット・デメリットの説明ができないような商品は、あまり売りたくないと思っています。

適切に在庫を保有し、お客様をストレスフリーに

佐々木さん:また、在庫の持ち方には気を使っています。私が販売している自転車グッズの業界では「注文後に納期を連絡」など、在庫を持たない形で納期を約束しない売り方をするショップも多いです。一般的に自転車グッズは中国生産が多く、メーカー欠品になる場合、今(2021年9月頃)だと3~5ヶ月欠品が続くこともあります。当店ではメーカーと頻繁にやり取りをしているため、コロナ禍で在庫がなくなりそうな情報はすぐにキャッチして欠品を出さないようにしていました。

問屋や小売店として、在庫を持たずに売るのはすごく無責任ではないでしょうか。お客様にお買い求めいただいているのに、「在庫がないのでキャンセルです」であったり「メーカー欠品で3ヶ月入りません」であったり、そういったコミュニケーションの仕方はどうかと思っています。当店では欠品しそうなものは3~4ヶ月分の在庫を潤沢に発注して持っています。国内生産のような長期欠品リスクが少ない商品はそこまでの量を持っておく必要はないですが、専門店としてメーカーと受注見込みや発注見込みを共有しながら、状況に応じて先行発注をかけることで、お客様にストレスなく買っていただけるように努力しています。

「型番商品」が薄利多売にならないための工夫とは?

――お客様対応や在庫状況を潤沢にしたとしても、「型番商品」を扱っている以上価格競争に陥る可能性があるかと思います。薄利多売で消耗しないためにどういった工夫が必要でしょうか?

佐々木さん:例えば、AmazonのFBAで売れ筋商品を扱っている事業者をみると、いわゆる「せどり」と呼ばれる方が多い印象です。そのため、出品者が10-20人と増えている商品だとかなり価格が荒れています。1つ販売しても40円ぐらいしか利益が出ないけど大丈夫か?という売り方をしていることもあります。しかし、せどりを生業としている方たちはキャッシュフロー優先の薄利多売で売るモデルであるため、このような売り方になってしまうのです。これに付き合ってカートを取りに行くと値段は下がるばかり。

せどりを生業としている出品者の在庫数を見ると、すごく売れる商品でもとても少なかったりします。そのため、弊社は無理をして安売りに付き合わず、競合の在庫切れを待ったうえで、適正価格で販売するようにしています。実際、直前まで他社が2,200円で売っていた商品が在庫切れになると2,900円ほどで彼らの何倍もの個数を販売できたりもします。

価格の設定は意図的になるべく最安値にはしないようにしています。最安値にすると他の出品者も下げてきて価格競争が始まりがちです。ここを意識しないと価格破壊の被害者になるだけではなく、加害者として価格を崩すことになってしまうんです。仮に競合店舗の方が安い商品を出していたとしても、価格以外の優位性でより自社が売れていたら他社はそれ以上価格を下げてきません。検索ワードで上の順位を取れていたり、在庫を潤沢に用意していたり、レビューの評点が高かったりなど、自社ならでのここなら勝てる!という要素を見つけると良いでしょう。競合のレビューに「メーカー欠品でキャンセルされた」という声があったり、自社のレビューに「セール中でもすぐに到着した」という声があったりと、レビューによって無理な安売りをしなくても売れる商品はあるはずです。

お客様の立場に立つと、最安値であっても商品レビューが悪かったらちょっと買いたくないと思いませんか?個人的にはショップレビューが4.5に満たないような場合は、お客様の声をもとに運営の改善を行った方が良いかもしれません。

メルマガは「売り込む」のではなく「買う目的」を提供する

――最安値の取り合いによる負の連鎖を起こさないため、サービス面で価値を高め、価格以外で勝負する方法が必要になるのですね。自転車グッズですと、同じ商材で繰り返し購入されづらいかと思います。リピーターに対してどのような施策が効果的でしょうか?

佐々木さん:当店のお客様は「そもそも必要だから」という目的を持って買っており通常のリピートはほぼありません。日本酒を販売していた頃はリピート商材であり、プッシュ型の提案で商品の魅力を押し出すことで、メルマガも書けば書くほど売上が伸びていきましたが、今の商品で同じやり方をしても売上は伸びません。結果、「型番商品」を取り扱っている店舗の販促は、セールやキャンペーンのお知らせに偏りがちになってしまいます。

これは「型番商品」に限った話ではないかと思いますが、お客様の商品基礎知識のレベルを上げるコンテンツをお届けすることで新たな需要が生まれ、リピーターとして返ってきてもらえることがわかりました。例えば、自転車のサドルは盗まれたり、破けてしまったり、壊れたりと必要な状況で初めて購入を検討し始め需要が出てくると思います。こういった理由だと近所の自転車屋さんで済ませることが多く、そもそもオンラインで購入するお客様は少ないです。そこで、「自転車の乗り心地が劇的に良くなる裏技!」というタイトルでメルマガを送ったところ、売上につながる大きな動きがありました。それ以外にも、台風が来る時期に、自転車カバーの話や自転車が倒れない方法、雨風が来ても自転車が汚れない方法など、商品の魅力を直接的に伝える売り込みではなく、基礎知識や季節、天候などからの提案をすることでメルマガを通して売上を上手く作るコミュニケーションを取れるようになっています。

こういった提案にはやはり商品知識が必要です。資本力がある事業者の場合、同じ商品を当店よりも安く、早く届けられることもありますが商品に詳しいわけではありません。そこで、それ以外の場所でアピールするために違った切り口での販売方法を考えてきました。今では私よりチャイルドシートに詳しい人はほとんどいないのでは?と思うところまで商品知識が深まっています。

大手企業に勝つために考えるべきこととは

――最後に、今後新しくECを始める場合、どういったことに気をつける必要がありますか?

佐々木さん:まず、基本的な商品説明や店舗運営を丁寧に行っていくことだと思います。お客様と向き合う基礎ができていないにもかからず、売上を追っていって仮に数字が積みあがっても3匹のこぶたに出てくる藁の家のように簡単に吹き飛ばされてしまうでしょう。重くて手間がかかってもしっかりとしたレンガの家を建てるべきです。

市場の動向を窺うのはもちろん大切ですが、市場の先にいるお客様をよく見ることでわかる潜在的なニーズも重要です。他社で取り扱っている商品であっても、お客様が必要としていれば違った角度で提案できますし、お買い求めいただけます。

大手が本格的にECの領域に参入する今、中小の事業者は仕入れた商品をただ出品して売るだけでは本当に難しくなっています。メーカー名、型番名以外のニーズや利用シーンなど本気で考えなければいけません。メーカーの説明書を読んでみると、初心者にとってわからないことがメーカーからすると当然のこともあるため、商品を使ってみると気になる細かい点が書かれていないことも多々あるんです。私達はそういうところも含めてお伝えし、お客様と日々向き合っている感覚を大切にしてやっていかなければいけないでしょう。

インタビューを通して:商品を知り、正しい価値を届ける重要性

「型番商品」というと薄利多売のイメージから、価格競争で勝ち抜くためにプライシングの工夫や仕入先との交渉など、特にECモールでは同じ検索結果に同じ商品が並んでしまう特性上、価格に意識が行きがちになってしまうかと思います。

しかし、「型番商品」であっても、詳しい商品知識を持ち、細かいお客様の悩みや課題に答えられることが価値となり、無理な値下げに踏み切ることなく販売をできることがわかりました。実店舗に置き換えたとき、専門店では店員さんに質問をするときちんとした回答が得られると思います。それに近い感覚をオンラインで得られることは価格だけには変えられない価値につながることでしょう。

一貫して商品をよく知り、メーカーでも気が付きにくいお客様の疑問を解消できるコミュニケーションを図る佐々木さんの運営方針は他の事業者様も参考になるのではないでしょうか。是非、自社の運営にご活用いただければと思います。

自転車グッズのキアーロ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/dandelion/

合わせて読みたい