EC運営は「モール」と「自社EC」の二本柱で進めるのが一般的です。立ち上げはモールが有利ですが、手数料や“プラットフォームの看板で買われる”構造から抜けにくい側面があります。ブランドのコンセプトやストーリーをまっすぐ届け、利益率と資産性を高めるなら、自社ECへの比重を上げる選択が有効です。

本稿では、立ち上げ〜初期成長フェーズで自社ECを伸ばす要点を、中古パソコンEC経由での売上「20倍超」伸長(公表情報)の実例とともに解説します。

陣内 友哉

manyC株式会社 代表取締役

株式会社ジャストシステムで自社ECのバイヤー・店長を歴任。のちに株式会社カメラのキタムラでEC販売部長として自社サイトおよび主要モールの運営責任者を務め、ECの成長に貢献。2025年8月、manyC(メニーシー)株式会社を創業。クライアントとその先の顧客を起点にしたEC支援事業を立ち上げ、現在は複数社の成長支援に従事。

manyC株式会社

https://manyc-inc.com/

この記事の目次

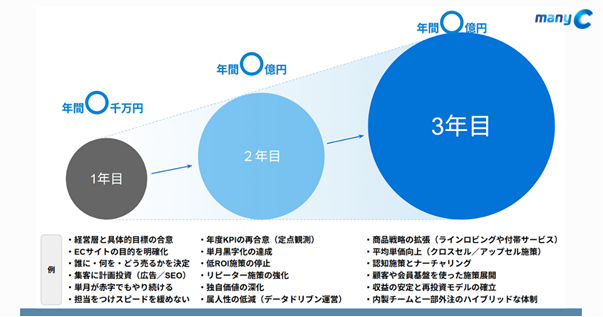

「広告を増やせば伸びる」だけでは通用しない

EC市場の成熟とユーザー行動の多様化により、費用を積むだけの販促はすぐ頭打ちになります。先にやるべきは、目標値を決めること、それを達成するための土台を整備することです。どの指標を「伸びた/成功」と呼ぶのかを決め、3年後の到達点から逆算して初年度のマイルストーンを置きます。計画は現場だけで作らず、経営と正式に合意します。

ここで指標・責任者・レビュー頻度・見直し条件まで握れた時点で成功確度は、上がり始めます。

会社としてECにコミットする姿勢がなければ結果は出ません。トップと共有した“迷わない道順”を可視化し、示し続けることが、戦略と現場を結び、実行速度を上げます。

まずは戦略を定義する——“やらないこと”を先に決める

戦略というと難しく聞こえますが、ここでいう戦略とは「限られた人と時間と費用をどこに集中させるかの設計」です。社内会議の盛り上がりに押されて流行のSNSやショート動画に手を広げたり、他社の施策をそのまま真似したりすると、目的と手段が入れ替わりやすく、期待した成果にも届きません。

最悪、「ECは当社に合わない」という誤った結論に向かいます。だからこそ最初に、“今”やらないことをはっきり決める。この線引きが、やるべきことにリソースを集め、成果への道筋を太く確かなものにしていきます。

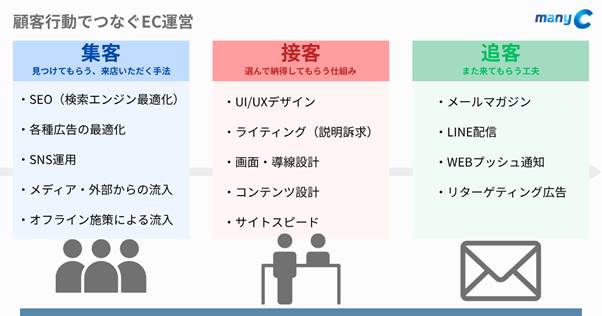

顧客中心(集客・接客・追客)で考える――キタムラ流のEC運営いろは

私が「カメラのキタムラ」時代から一貫して効くと感じているのは、「集客→接客→追客」を“顧客の行動”でつないで施策設計するやり方です。一般に語られる「来訪数 × 購入率 × 客単価/LTV」を、現場ではより顧客目線の言い回しに置き換え、来る理由があるか/買う不安が解けたか/次に何をすればよいかが わかるかで点検します。言葉遊びに見えても、意外とうまく回りますし、店舗スタッフがEC運営に配属された際も腹落ちしやすいと思います。

この考え方は、同社のECでも核でした。全国約600店舗と一体化したオムニチャネルにより、オンライン注文の多くは店舗受け取りが選ばれます。受け取り時にスタッフが使い方を補足し、悩み事や相談もその場で完結する。歴史あるECを引き継いだ際も、運営の中心は常にお客様でした。顧客を中心に設計する——その仕組みが回ると、現場のKPIは素直に伸び、ビジネスモデルとしての強さも積み上がります。

1. 集客:まず「誰に来てほしいか」を決める

Web集客の手法は多岐にわたります。たとえばSEOなら、狙うユーザー像を定め、その人が検索で求める答え・比較軸・不安解消情報を用意します。広告やSNSでも同様に、「誰に」「どんなメッセージ(訴求)で」来てもらうかを先に決めます。

2. 接客:ECを“店舗”として扱い、購買体験を磨き続ける

まずはサイトの衛生要因を点検・改善します。店舗に置き換えると わかりやすい:接客が遅くないか(表示速度)、探している商品に案内できるか(サイト内検索・カテゴリ・絞り込み)、店構えが崩れていないか(レイアウト崩れ・違和感)。

さらに、在庫・送料の表示、返品条件、支払い/配送フローの わかりやすさ、画像・コピー・導線の一貫性をそろえます。商品紹介はお客様の困りごと起点で設計し、誰のどの不安を解くのかをページ内で完結させましょう。

例:国産布マスクを販売する場合、「国産・軽量・おしゃれ」といったコピーや訴求は、デザインや重さに不満のない人には響きません。

- 使い捨てコストが気になる層 → 「繰り返し使えて経済的」

- 肌荒れが気になる層 → 「肌当たりがやさしい素材」

- 衛生面重視の層 → 「洗いやすく乾きやすい」

「誰に」を先に決めるだけで、訴求・導線・FAQなどの設計がそろい、接客のミスマッチは大きく減ります。

3. 追客:再来訪・再購入を設計する

どの顧客に、いつ、何をきっかけに戻ってきてほしいかを明確にし、セグメントごとに実装します。メールマガジン、LINEやプッシュ通知、リターゲティング広告やクーポン/ポイント、関連商品のレコメンドなど、行動データに基づき最適化します。データが少ないとき は、自分たちが顧客になりきって仮説を立てるところから始めましょう。

ウルトラCはない、日々運営力を磨き続けるしかない

EC事業において、ウルトラCはありません。あるのは、基本を速く・正しく回す力だけです。いまあるリソースで、集客/接客/追客のどれが予算達成に最短かを決め、仮説→実装→計測→振り返りを淡々と繰り返す。すべてが当たるわけではありませんが、外れた理由を言語化できれば前進です。そして運用のコツは三つだけ。一度に変えるのは一つ(因果を判定するため)、検証期間と撤退基準を先に決める(迷いを減らす)、翌週に結果を反映し次のサイクルを回す。

この小さな循環を切らさないことが、結局いちばん速く、そして確実に伸ばせる方法です。

(事例)R∞PCダイレクト様で売上「20倍超」

(1) 課題

R∞PCダイレクトを運営するリングロー様は、リユースPC事業を展開。不要なOA機器やリースアップPCを毎月2〜3万台仕入れ、自社工場でデータ消去・クリーニング・セットアップを実施。外観にも配慮してリメイクし、全国の販売店へ卸しています。その中でも“無期限保証”が強みのR∞PC(アールピーシー)を自社ECで売っておりましたが、お客様対応の中で買っていただくプル型の導線のみ。Windows 10サポート終了などの外部イベントを見据え、自社ECの強化が急務でした。

(2)対策(一部抜粋、細かい施策や詳細は割愛いたします)

はじめに、売上目標と時期を確認し、やるべきことを精査(下記は一部)

- 購入しやすさを高めるためShopifyへリニューアル

- コンセプト/ブランドの考え方を再定義(ECサイト名称も整理)

- 掲載数(在庫)を増やし、売上目標に合わせたキャンペーン設計

- manyCが伴走し、集客/接客/追客の視点で販促の最適化

(3)成果

リニューアル前後で売上は「20倍超」を記録

まとめ

どれだけ良い商品でも、知られなければ選ばれず、伝わらなければ売れません。

まず、誰に届けるのかをチームで揃えます(CSの声・現場の観察は最優先の材料)。そのうえで、顧客目線で伝わる設計に直し、打ち手→計測→見直しのサイクルを回し続けます。百発百中とは いきませんが、外した理由を言語化して即反映できる体制が前進を生みます。

立ち上げの自社ECを強くする順番は、まずは次の三つです。

1)設計(経営も含めた目標値の定義)

2)選択(資源の集中)

3)継続実行とモニタリング(改善PDCA)

そして原則は一貫してシンプル。集客・接客・追客を顧客中心でつなぎ、ページ内で完結させる。数字は相関ではなく因果で捉え、再現性の高い打ち手に資源を寄せます。

短期の売上至上・価格優位・十分な体制がそろう場合は、モール出店の比重を上げる選択も有効です。

本稿では詳述しませんでしたが、MD(マーチャンダイジング)は別軸ではありません。 集客・接客・追客は販売スケジュールと一体で動かすこと。ここが噛み合うと、改善は“回る仕組み”になります。

細かな手順や社内の事情により本文では開示できない点もあります。「自社でも再現できるのか?」といったご相談や、これからECを始める/始めたが伸び悩んでいる場合は、気軽にお声がけください。オーダーメイドのご提案をさせていただきます。

manyC株式会社

https://manyc-inc.com/

お問い合わせはこちら

https://manyc-inc.com/form/

あわせて読みたい