ECにおける「売上」の定義が、いま大きく変わろうとしています。

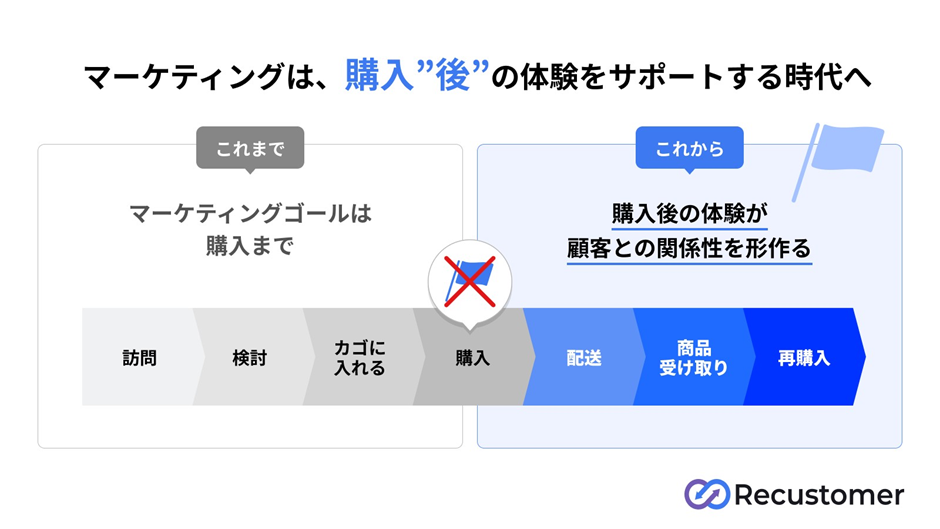

これまでのEC業界では、「購入された瞬間」をゴールの1つと捉え、購入数やコンバージョン率を指標に、購入前のファネルを最適化することに注力してきました。しかし、顧客にとって選択肢が溢れる現代では、商品が購入された瞬間が「終わり」ではなく、むしろ「はじまり」であるという認識が広がってきています。

顧客との関係性を深め、継続的な購買やロイヤルティの醸成につなげていくには、購入後の体験をどう設計するかが、企業競争力を左右する分岐点になってきたのです。

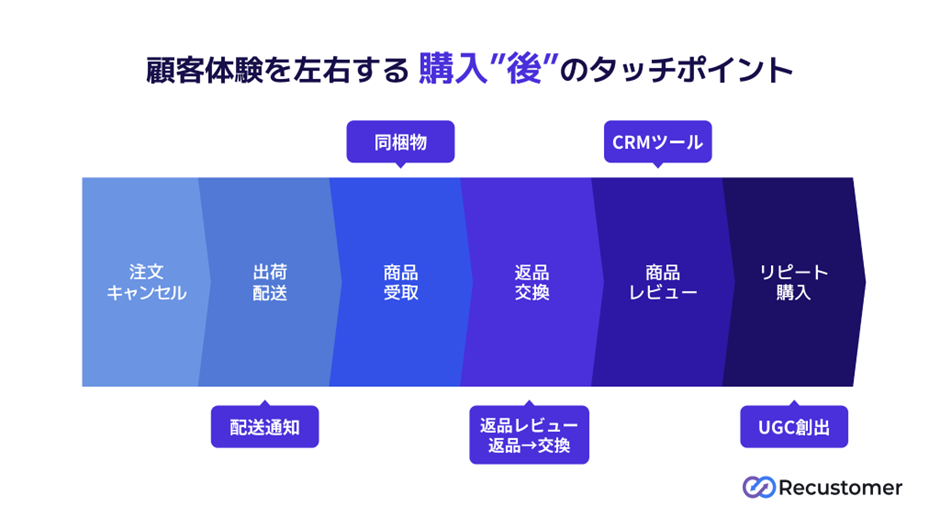

私たちはこのような考え方を、「Post Purchase Driven Commerce(購入後体験、以下「PPDC」)」と呼んでいます。単なるサポートの領域にとどまらず、「配送通知」「返品体験」「レビュー促進」「再購入導線」「サブスクリプション継続支援」など、購入後のすべてのタッチポイントが、次の売上を生み出す“戦略資産”に変わり始めています。

辻野 翔大

Recustomer株式会社

1993年生まれ、札幌出身。高校時代は代表の柴田と共に高校生団体の創設に携わる。高校卒業後はAppleのカスタマーサポート業務に従事し、最年少マネージャーに。コーチングやマネジメントを学んだ後にリクルートへ転職。リクルートではゼクシィでの営業を通してマーケティング業務に従事。また、社内事業コンテストなどを通じてアイデアをビジネスに消化する手法を学ぶ。リクルート在職中に柴田と共にANVIE株式会社(現:Recustomer株式会社)を創業。

この記事の目次

「購入後」が売上の起点になる時代

これまで「顧客体験(CX)」といえば、購入前〜決済完了までの設計が中心でした。しかし、PPDCの考え方では、購入後の体験こそが、ブランドと顧客の“本当の関係”を形作る時間だと捉えます。

たとえば、こんな顧客体験を思い浮かべてみてください。

- 商品を購入したのに、配送状況がわからず不安になる

- 商品到着後、サイズが合わず返品したかったが、手続きが複雑で諦めてしまった

- 商品のレビュー依頼メールが無機質でタイミングも悪く、削除してしまった

こうした小さなストレスの積み重ねが、「もう次は使わない」という心理に変わります。逆に、購入後も丁寧に寄り添うような体験を提供すれば、顧客は自然と再購入を検討するようになります。

EC市場が成熟し、あらゆる領域で商品そのものの差別化が難しくなっている今こそ、“購入後の体験”がブランドの競争優位性の源泉となる時代が到来しているのです。

購入後体験の体験がブランド価値を再定義する

購入後におけるタッチポイントは、従来であれば“物流”や“オペレーション”の領域と見なされていました。しかし、今やそれはマーケティングとカスタマーサクセスの領域にシフトしつつあります。

- 配送完了の通知メールが、ブランドらしさを伝えるメディアとなる

- 商品到着後など、最適なタイミングでレビュー依頼を送付することで、ブランドと顧客の関係構築を促進

- 再購入までの期間に、パーソナライズされたリコメンドやストーリーコンテンツを届ける

- スムーズな返品体験が、顧客の安心とブランド信頼を形成する

これらはすべて、顧客の記憶に残る“ブランド体験”として、LTV(顧客生涯価値)向上に直結します。

国内外ブランドの実践事例

実際にPost Purchase領域を戦略的に設計し、顧客体験を高めているブランド事例を紹介します。

1. LUSH(ラッシュ)|ストーリーと香りを届ける“通知”体験

英国発のナチュラルコスメブランド「LUSH」は、配送完了後の通知メールやパッケージの中に、商品の背景にあるストーリーや素材の由来を紹介するコンテンツを同封しています。

ただ商品を届けるだけでなく、「なぜこの商品が生まれたのか」「どんな気分で使ってほしいのか」というメッセージを添えることで、商品が“モノ”から“体験”へと昇華します。

LUSHにとって、配送完了は商品の終点ではなく、“ブランドとの物語の始まり”なのです。

2. Warby Parker|“試しながら買う”を購入後に再定義

米国のアイウェアブランド「Warby Parker」は、自宅で5本までメガネを試着できる「Home Try-On」プログラムを提供しています。顧客は好きなデザインのメガネを選び、無料で取り寄せたあと、自分に合ったフレームだけを購入できます。

この試着体験は、一度に5本まで取り寄せられるため、都度取り寄せて、返送する手間がないだけでなく、同封の冊子やメールによって「どのように選べば似合うか」というアドバイスが丁寧に設計されており、ブランドとの“共同作業”のような関係が生まれます。

購入前後をシームレスにつなぎ、自然なリピートを生むこの仕組みは、まさにPPDCの理想形といえるでしょう。

3. ワコール(Wacoal)|返品体験がリピート体験に変わる

日本国内の事例として紹介したいのが「ワコール」の返品・交換対応です。アンダーウェアはフィット感が命。オンラインでの購入ではサイズのミスマッチが頻発する領域です。

ワコールは、商品のパッケージや同梱物に「サイズ交換無料」の案内や「返品方法の説明」を丁寧に掲載し、返品を前提とした顧客体験を設計しています。さらに返品理由のデータをもとに、次回購入時に最適なサイズや商品を提案する仕組みも構築中です。

返品は本来“ネガティブな体験”であるはずが、再購入を促す“ポジティブな接点”に変わっているのです。

サブスク・ロイヤルティ・再購入設計──顧客とつながり続けるブランドへ

購入後体験が“売上”と直結するのは、なにも一度きりの取引に限った話ではありません。

サブスクリプション型のビジネスやロイヤルティプログラムでは、「継続」が成果に直結します。ここでも購入後の接点が極めて重要です。

- サブスクでの購入後、初回の同梱物に「次回継続の特典」を明記し、解約率を下げる

- 一定回数購入した顧客にランクアップ通知を行い、エンゲージメントを強化

- 到着後に使い方の動画やコミュニティへの招待を案内し、長期的なファンを育成

これらはすべて、顧客との関係を「一度の取引」から「継続的な対話」へと移行させる手法です。顧客とつながり続けるブランドほど、購入後の体験設計を戦略の中心に据えているのです。

「購入後」が主導権を握る時代へ

これまで、購入後の体験設計は“裏方”であり、コストセンターとして見なされがちでした。しかし今や、それは“新しい売上の起点”として、攻めの戦略領域に変わりつつあります。

- 配送通知をブランディングの場に

- レビュー依頼をファン化の入口に

- 返品導線をリピート購入のトリガーに

このように、あらゆる購入後タッチポイントは、戦略的に設計し直すことで、新たな価値を生み出します。

そしてその起点となるのが「Post Purchase Driven Commerce(PPDC)」という考え方です。

次回は、PPDCという考え方をより体系的に紐解いていきます。

従来の「購入で完了」から「購入後が本番」へと変化するパラダイムシフトの背景を解説しながら、顧客の声・行動がビジネスの主導権を握る現代において、PPDCがなぜ有効なのか、その基本概念と全体像を紹介します。

購入体験プラットフォーム Recustomer

https://recustomer.me/

あわせて読みたい

![返品マーケティングとは?返品を活用してEC売上を向上させる5ステップ [事例付き]](https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2022/09/返品マーケティングとは?.jpg)