本連載では、Makuake=クラウドファンディング=資金調達ではない、新商品やサービスを戦略的に市場に投入するという視点で、4回に渡り効果的なMakuake活用について深掘りしていきます。それぞれテストマーケティング、商品企画、ファンづくり、販促ツールという4つのテーマを通じて、具体的な戦略と、実際の成功事例を紹介します。2回目の今回は「共創による商品企画」をテーマにお話させていただきます。

▼1回目のコラム:「テストマーケティング」のメリットと効果

https://www.commercepick.com/archives/44962

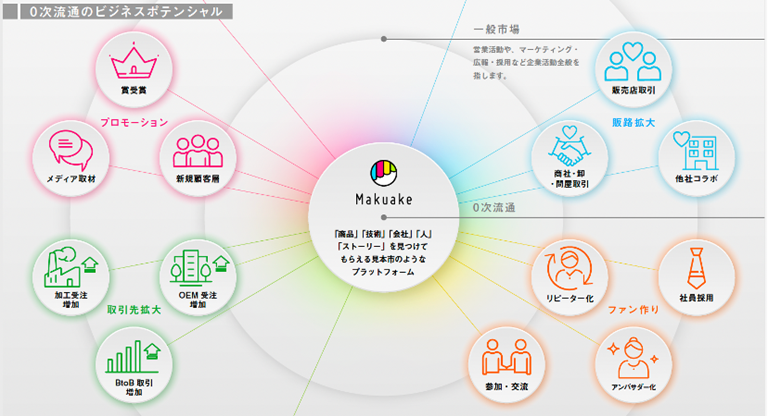

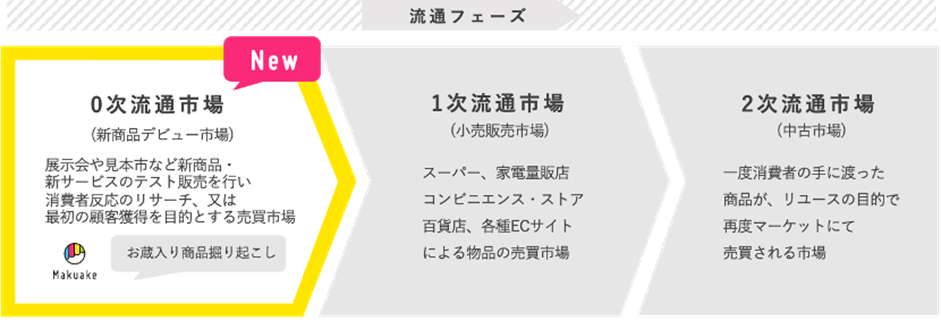

Makuakeは自身の市場を、1次流通市場の前に新商品・サービスのお披露目を消費者に直接行う「0次流通市場」と規定しています。その中で事業者にとって、Makuakeを利用したテストマーケティングは、新商品やサービスを一般販売市場に投入する前に、消費者の反応を探ることができる効果的なマーケティング手法です。連載の第2回となる本記事では、Makuakeを使ってユーザーの声を商品開発に反映させながら、より魅力的な商品を共創する方法について解説します。

この記事の目次

ユーザーの声を活かした共創による商品企画の重要性

従来、企業における商品企画は自社の中で完結することがほとんどでした。しかし、企業からの一方的な情報発信ではなく、SNSを中心としたインタラクティブなコミュニケーションが当たり前になった現在、Makuake上では商品が世の中にお披露目される前からユーザーを巻き込み、共創型の商品企画を進めていく企業が増えています。

Makuake上で共創による商品企画を行う企業が増えている背景には、以下のような要因があります。

1.新商品ゆえのニーズ把握の難しさ

新商品を企画するときの悩みとして、事業者から圧倒的に多くお聞きする声はニーズがあるのかわからない、わからないから生産量を決められないということです。その点、ユーザーとの共創におけるメリットは、より商品開発の初期段階でユーザーの反応を得られることが挙げられます。これにより、市場投入後に商品が受け入れられないというリスクを大幅に低減できます。また、ユーザーの意見やフィードバックを反映させることで、商品が市場のニーズに合致しているかを市場投入前に確認でき、開発の方向性を変更することが可能です。

商品の模倣が容易になっている今日、既存顧客のエンゲージメントを高めながら、失敗のリスクを軽減することができる共創による商品企画のニーズが高まっているのです。

かなりハードルが高く感じますが、全てのステップを共創する必要はなく、要所要所でユーザーを巻き込むだけでも共創の効果を得ることができます。

2.ユーザーのエンゲージメント向上の重要性

国内マーケットにおいて、「人口減少」「ユーザーの嗜好性の細分化」が進んでいる中で、ユーザーのエンゲージメントを向上することが重要なアクションとなっています。ユーザーに商品開発プロセスに参加していただくことで、その商品だけでなく、ブランドに対するエンゲージメントを向上することが可能です。また、商品開発に関与することで、その成功を自分事として捉え、口コミでの推薦やリピート購入の可能性も高まります。

Makuakeを活用した共創プロセス

ここからは、月間650件以上の新商品・サービスがデビューするプラットフォーム「Makuake」で、実際にどのように共創を生み出しているかご紹介します。

① 商品企画タイミングでのアンケート調査

「Makuake」には、活動レポートという機能があります。ここでは、自社からの一方的な発信だけではなく、購入者(以下、サポーター)からのコメントなどのアクションも反映されるため、事業者(以下、実行者)とサポーター間での双方向のコミュニケーションが行われています。

この機能を活用し、新しい企画を考える際にアンケートを収集することによって、ユーザーが求めている機能をより明確にすることで、多くの応援購入を集めている事例があります。Makuakeで購入してくれているサポーターは共感から購入し、そして関与感を求めている方も多く存在しており、そのブランドの強みや想いを理解してくださっているコアユーザーを抱えていることが有用に働いていると言えるでしょう。

② プロジェクトレビューの収集

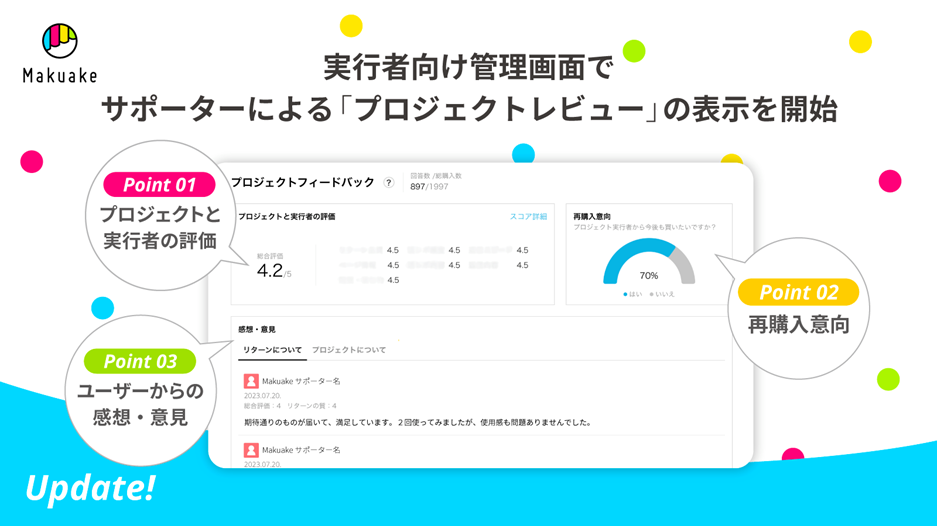

共創による商品企画は、既存商品からも着想することが可能です。「Makuake」は、プロジェクト終了後にサポーターから感想を集めることができる「プロジェクトレビュー機能」を提供しているため、改善要望をはじめとした次の商品企画へのヒントを得ることができます。

既存商品・サービスのアップデートをユーザーと共創することにより、ユーザーからより精度の高いアイデアやフィードバックを得ることで、次なるプロジェクトへのサイクルを加速することが可能です。

ユーザー共創を活用するMakuake実行者2選

ここまで、ユーザーとの共創による商品企画の重要性とMakuakeでのプロセスについて解説してきました。本章では具体的なMakuakeでの事例をご紹介します。

① 株式会社本間製作所(仔犬印)

株式会社本間製作所は、新潟県燕市の調理器具メーカーです。創業以来約70年間にわたりプロ向けの調理器具を提供し続けていましたが、2020年に初めて家庭用向けの商品(BtoC)を「Makuake」でデビューさせ、その後もMakuakeで6度プロジェクトを実施(2024年1月時点)、家庭用向けの商品の展開を拡大しています。

株式会社本間製作所のブランドである「仔犬印」は、従来レストラン・給食・食品工場などへ向けた業務用製品を幅広く手掛けているメーカー(BtoB)であり、創業以来家庭用向けの商品を展開していなかったため、ユーザーのニーズを把握することが最大の課題でした。

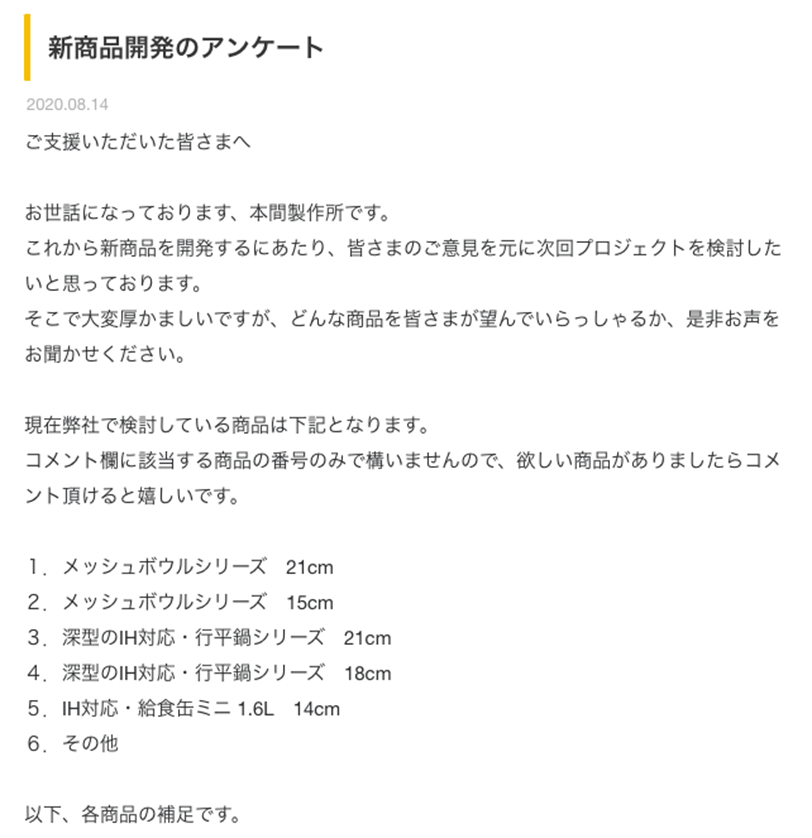

ユーザーとの直接的な接点は1回目のMakuakeプロジェクトで応援購入をしたサポーターのみ。そこで「仔犬印」は、Makuakeの活動レポートを活用し、サポーターに向けて次回のアイデアのアンケート調査を行いました。

すると70を超えるコメントが集まりました。サポーターニーズが顕在化することで、次に取り組むべき商品企画が明確になり、その後実施をした給食缶ミニは2,600万円を超えるヒットになりました。前述の通り、Makuakeサポーターは初期段階からプロジェクトに関われることをメリットに感じていることも多いため、多くの反応を集めることができたのです。

このように、Makuakeサポーターのような熱量の高いユーザーと共創を行うことによって、具体化する前に顧客ニーズが把握でき、より成功確度を高めることが可能になるのです。

② 新進工房(株式会社仙入)

新進工房は、大阪に拠点を構える革製品の製造販売を行うメーカーです。これまでMakuakeプロジェクト実施回数はなんと70回以上、応援購入総額は3億円を超えており、Makuakeを起点に多くの新商品を世の中に送り出し続けています。

新商品を次々に世に送り出すことができているのは、「ユーザーとの共創」を大切にされているからです。

新進工房のものづくりは、自社起点だけでなく、ユーザーからのフィードバックを起点に始まることが多くあります。実際に上記でご紹介している革のリュックサックは、ライブ配信中に寄せられた「リュックを作って欲しい!!でも重たいリュックは絶対にイヤ!!」というコメントから生まれています。既存商品を中心にアップデートを繰り返すことでユーザーのフィードバックループを加速させることが可能なのです。

もう一つ新進工房の特徴として挙げられるのがSNSの活用の上手さです。いまやMakuakeの実行者の多くはSNSを活用し、サポーターとコミュニケーションしていますが、新進工房はYouTubeをうまく活用されています。革製品にまつわる専門性の高い情報発信で間口を広くし潜在購入者を獲得しながら、「ライブ配信」では開発中の自社商品を見せてレビューをもらうなど、視聴者と「共創」を積極的に行っています。

「ユーザーの意見を取り入れるだけでなくものづくりの過程を発信することで、視聴者は当事者意識が芽生え、商品販売前からファンになるという現象が起きている」と新進工房の仙入さんは話されています。

このように、ユーザーをものづくりに巻き込んでいくことは、ただアイデアをよくするだけでなくファンを作るという観点でも重要になるのです。

最後に

今回は「共創による商品企画」の観点からMakuakeを紐解きました。世の中の新商品・サービスが次々に生まれてくる中で、「顧客の深いニーズに応える」「企業・ブランドへのエンゲージメントを高める」という視点において共創の重要性が高まっています。より自社の商品・サービスを求めている方に届けるために、共創による商品企画に挑戦していただければと思います。 次回は、近年重要性が語られている「ファンづくり」の観点から、Makuakeを活用してコアなファンに出会い、長期的な顧客基盤を築く戦略について解説していきます。

合わせて読みたい