19,000名のプロ人材の経験・知見を複数の企業でシェアし、経営課題を解決するプロシェアリング事業を運営する株式会社サーキュレーションが「カシオの全社統合DX」というウェビナーを実施しました。

本ウェビナーでは入社からわずか3年で全社統合DXを実現したカシオ計算機株式会社の石附洋徳さんが、オンラインカスタマイズサービス「MY G-SHOCK」で実現した「ユーザー中心DX」の裏側と全社統合DXのポイントを紹介しました。当日参加できなかった方も多いと思いますので、コマースピック編集部で内容をまとめました。皆さんの参考になれば幸いです。

【登壇者】

石附 洋徳さん

カシオ計算機株式会社 執行役員 デジタル統轄部長

株式会社博報堂にて、さまざまな業界のクライアント企業に対し、マーケティング戦略構築やマーケティングシステムの導入を推進。2019年からカシオ計算機株式会社に参画し、カシオの新しいデジタルマーケティングの仕組みづくりをリード。

【ファシリテーター】

松井 優作さん

株式会社サーキュレーション

プロシェアリング本部 マネジャー

この記事の目次

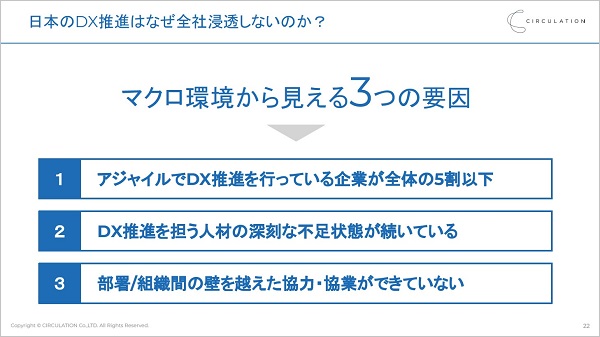

日本のDX推進はなぜ全社浸透しないのか?

新聞やウェブメディアで見かけない日はない「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉。しかし、その実態としては、DX推進に成功している企業は1割以下といわれています。

その背景には、スピードや柔軟性が求められるDXにおいて有効的といわれるアジャイル開発を推進している会社が少ないこと、そしてそれらを担う人材が不足していること、部署や組織間を超えた協力・協業ができないことが要因としてあると松井さんは話します。

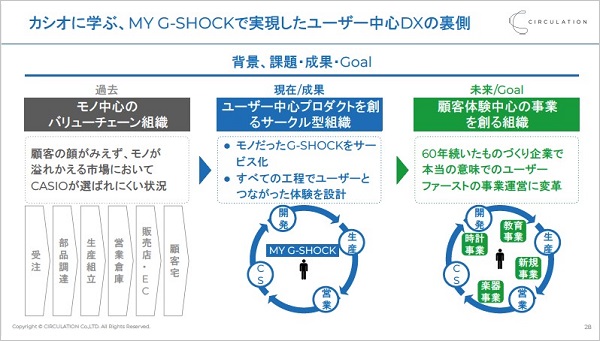

そうした状況の中で、カシオではそういったさまざまな問題を乗り越え、全社統合DXを実現。「ユーザー中心DX」を掲げ、象徴する取り組みの一つとして、パーツをカスタマイズしてオリジナルのG-SHOCKをオーダーできる「MY G-SHOCK」を立ち上げました。

選ばれるブランドであるために描かれたカシオの新戦略

「MY G-SHOCK」はオンラインストア上でパーツをカスタマイズし、オリジナルのG-SHOCKがオーダーできるサービスです。このMY G-SHOCKが誕生した原点にあったのは、ブランドとして「選ばれるための企業に生まれ変わる」という考えです。

当時、G-SHOCKは全世界で累計1億2千万本以上売れているものの、誰が購入し、どのように使われて、どう喜ばれているのかがわからない状態であったと石附さんは言います。

しかし、モノが溢れかえる市場においてカシオが選ばれるためには、メーカー自身がユーザーと繋がり、ユーザーを理解し、ダイレクトに価値を提供していく必要があります。そこで考案されたのが、ユーザーを中心としたバリューチェーンでした。

ところがカシオはこれまで、メーカーとしては一般的なバリューチェーンを展開していたため、オーダーが入ってから生産を行うBTO(ビルド・トゥ・オーダー)に適応する新たなバリューチェーンへと変化させる必要があったのです。

カシオが「MY G-SHOCK」で構築した「ユーザー中心バリューチェーン」

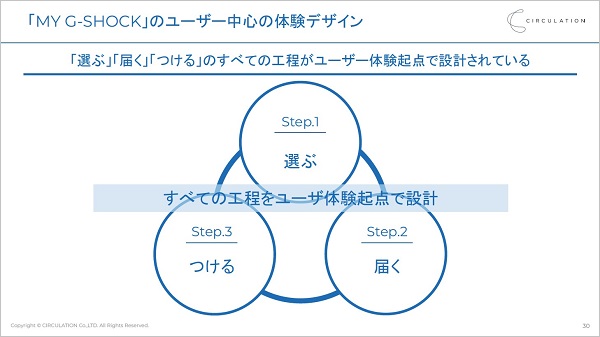

ユーザーを中心としたバリューチェーンでは、「選ぶ」「届く」「つける」の全ての工程がユーザー体験起点で設計されているといいます。

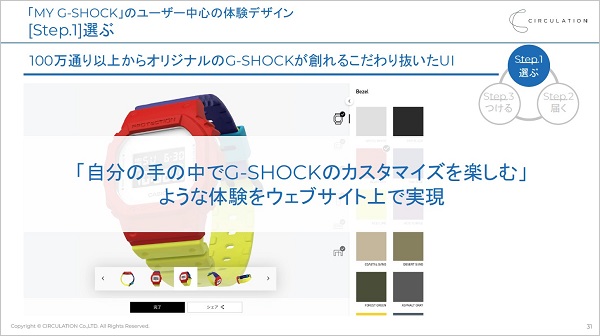

Step1:選ぶ

オンラインストアでの購入時には、カスタマイズしたものを購入できるだけではなく、「カスタマイズという体験を楽しい」と思えるUI/UXを意識したと石附さんは語ります。あたかも手元にG-SHOCKを置いてパーツを自ら組み立てているような感覚に近づけるよう、画面のカットや画面の切り替えにこだわったそうです。

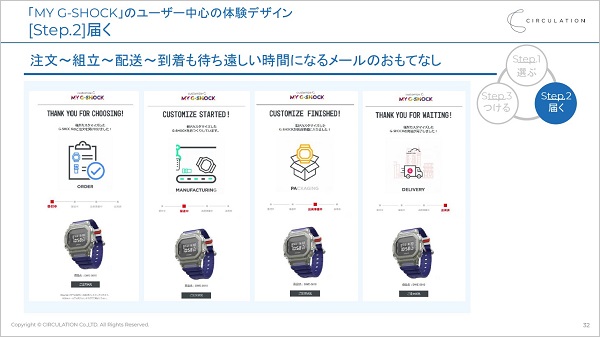

Step2:届く

MY G-SHOCKはオーダーメイドであるが故に、ユーザーの手元に届くまで3週間〜5週間を要します。しかし、ユーザーの買い物に対する気持ちのピークは商品を購入したときですから、気持ちのピークを維持できるよう、製造や流通の経過を適宜メールで配信をしています。メールの内容にもこだわり、動きのあるクリエイティブにすることで、商品購入後もユーザーがワクワクするような仕掛けを徹底しているのです。

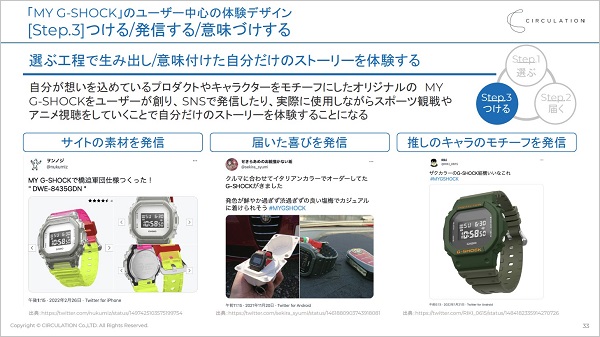

Step3:つける

石附さんは、MY G-SHOCKの購入体験がユーザー自身にとっても価値のある体験となるだけでなく、その体験自体を多くの方に知ってもらえるようにしたかったと想いを語ります。

そこで、MY G-SHOCKではカスタマイズしたパターンを簡単にシェアできる仕組みをオンラインストア上に設けました。その結果、パターンや実際に届いた製品を身につけて外出したりする様子がSNSに多数投稿されています。

好きなアイドルやキャラクターなどをモチーフにするなど、ユーザーが選ぶ工程で製品に対して意味づけた自分だけのストーリー体験の提供と、ストーリーの共有を同時に実現することが可能となったのです。

「ユーザー中心バリューチェーン」の裏側

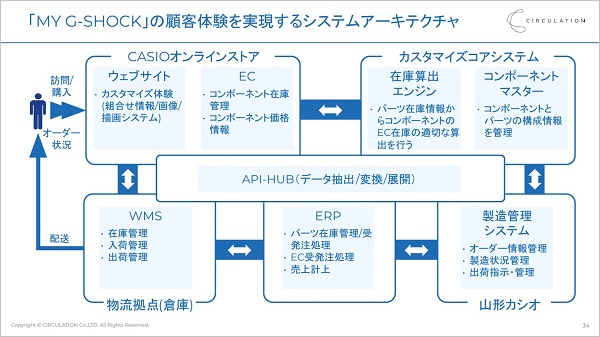

「ユーザー中心」であることに重きを置き、ユーザーにより良い体験価値を提供しているMY G-SHOCKですが、実現するに当たっては裏側でさまざまなシステムが連携しています。それぞれの工程も詳細に語られました。

ユーザーインターフェース(オンラインストア)

カスタマイズサービスをはじめると、メインのオンラインストアとドメインが別になるケースが多い中、MY G-SHOCKではメインのオンラインストアと統合する形で、ウェブサイトやバックヤードの仕組みが共通化されています。

そこには既製のG-SHOCKを購入しようと訪れたユーザーにMY G-SHOCKを購入してもらったり、MY G-SHOCKを購入しに訪れたユーザーに既成のG-SHOCKを購入してもらったりという体験を提供する意図があります。

在庫/物流

在庫管理、物流においては、MY G-SHOCKの仕組みに合わせて、新しいWMSや物流企業と整理し構築。また、製造は山形に拠点を置く山形カシオで行い、一度物流拠点に移動させた後にユーザーへ発送することで、無駄なシステムを作ることなく、共通システムのなかで配送することができたといいます。

製造組み立て

一人ひとりのオーダーを受けて製造を行う形に合わせて、山形カシオに新しい製造ラインを構築したMY G-SHOCK。数百のパーツを使用するため、管理の仕組みや業務プロセス、ラインまでを山形カシオのメンバーと共に構築したとのことです。

カスタマイズコアシステム

カスタマイズサービスはオーダーを受けて、在庫を調べ、製造日数やお届けの目処をユーザーに伝えるというフローが一般的です。しかし、MY G-SHOCKではユーザーの体験価値向上のために、カスタマイズできるオーダーの数やパーツの数をリアルタイムでオンラインストアに連携できる仕組みを実現しました。

ユーザーがカスタマイズできるパーツは6個ほどですが、その裏には数百というパーツがあるため、それらのパーツ在庫とユーザーが選べるパーツの最小単位を紐付け、常に何個まで該当のパーツを選べるのかという情報を連携する必要があります。そこで、カスタマイズコアシステムを構築し、パーツの在庫に合わせてフロント側で表示するパーツの制御を行っているそうです。

また、カシオではオンラインストアや物流システム、ERP(基幹システム)をAPIのハブを使って結合することでスムーズなデータ連携を実現しています。オンラインサイトから入ったオーダー情報をそのまま製造現場に届けるのではなく、カスタマイズコアシステムを介すことで、どのパーツが必要なのか詳細な情報にまで分解し、現場に届くようになっているのです。

ユーザー起点で何かを実現させようとするとき、ものづくりの場合は製造側を大きく変える必要があります。「反対意見は出なかったのか」という松井さんの問いに対して石附さんは「反対というよりは難しいという声があった」と当時を振り返ります。

今までにない難しいチャレンジであったものの、「ユーザーが喜んでくれるのではないか」「新しいカシオの価値が生まれるのではないか」という期待感が関わるステークホルダーを前向きにしたと石附さんは語ります。

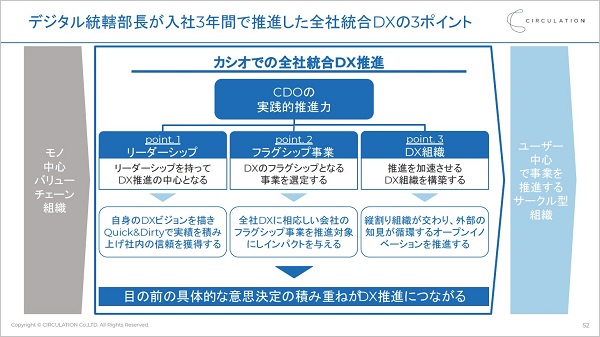

入社3年で実現した「デジタル組織変革」3つのポイント

難易度の高い「ユーザー中心DX」を実現するに当たって、「ユーザーのために」を共通言語にして、ステークホルダーとの連携を強めていった石附さん。入社からわずか3年の中でどのようなことを意識し、DXを実現していったのか、3つのポイントが紹介されました。

Point1:リーダーシップ

推進力が求められるDXにおいて、石附さんがまず意識したのは、自らがDXのビジョンを描き、実践を通して関係者を巻き込むことでした。

また、DXを中長期的な取り組みとして戦略を描く企業が多いものの、世の中の変化は早く、すぐに戦略が陳腐化してしまう可能性は大いにあります。そこで、世の中が変わったとしても変わらない軸として定めたのが「ユーザーを中心としたバリューチェーン」だったのです。

その軸をぶらすことなく、石附さんはオンラインサイトやWebサイトのリニューアルをわずか10ヶ月で実現しながらも、MY G-SHOCKのローンチやCDP(カスタマー・データ・プラットフォーム)の導入、マーケティングDXのグローバル展開などに取り組んでいったとのことです。その結果、社内では共感が進み、2021年に全社のDXを推進するデジタル統轄部が設立されました。

Point2:フラグシップ事業

全社DXを進める中で、最初に白羽の矢が立ったMY G-SHOCK。スモールスタートで始まり、うまく行かずに「出島」で終わってしまうケースが世の中に散見される中で、あえて中心事業で成果を上げ、インパクトを生み出すことで、社内や世の中への浸透を図ったのです。

Point3:DX組織

DXなどデジタルを活用した変革は、組織文化を変えるようなものだと語る石附さん。その変革に合わせて、石附さんは組織の空気、そして組織の形を大きく変化させていきました。

それが2021年に設立されたデジタル統轄部です。デジタル統轄部は社内のITからERP、外部との接点であるデジタルマーケティングの仕組み作りまで、ITに関わる仕組み全てを担っている組織になります。メンバーは旧デジタルマーケティング部門、旧IT部門の他、さまざまな部署の部員が兼任しているといいます。こうした部門を統合し、指揮系統を統一することで、スピーディーかつスムーズにDXを推し進めていったのです。

また、変革は自分ごととして捉えなければ、推進が難しいため、カシオではまずは自らが変革を担う体制づくりに、採用を含め取り組んでいるそうです。またその一方で、外部の力や知見が必要な部分ではコンサルティングファームやベンダーへ依頼。ポイントでの業務はプロシェアリングを活用しているといいます。

こうした外部人材の活用も委託し続けるのではなく、プロジェクト単位での契約を取り交わし、内製化を進めているのです。そうすることで、新しい価値観や考え方を取り入れ、社内の成長を促しているのだといいます。

まとめ:全社統合DXを推進における成功ポイント

「ユーザー中心」を合言葉にWebサイト、オンラインサイトの短期間でのリニューアル、MY G-SHOCKのローンチやCDP導入などさまざまな取り組みをおこなってきたカシオ。こうした石附さんの話を受けて、松井さんは次のポイントがあるとまとめます。

それは次の2つです。

- リーダーシップを持つこと

- 小さい成功体験を広げるのではなく、会社のポイントとなる事業に目を当ててDXを実現する

これらが、組織のDXを実現するためには大きな説得力になるとセミナーは締めくくられました。

こうしたポイントに加えて、DXを推進する上で大前提となるのは、「DXは時間をかけるものではなく、外部環境の変化を考慮し、スピーディーに取り組む」ことではないでしょうか。しかし、知見が足りなかったり、適切な人材の採用が追いつかなかったりといった理由からプロジェクトがうまく進まないケースもあります。

その際には、株式会社サーキュレーションが提供する「プロシェアリング」を検討してみるのも良いかもしれません。「プロシェアリング」は外部プロ人材の経験・知見を複数の企業でシェアし、あらゆる経営課題を解決するモデルであるため、市場や社会の変化に柔軟に対応し、より良い価値の提供を実現する一手になるのではないでしょうか。

「プロシェアリング」について

https://circu.co.jp/service/

合わせて読みたい