「1年分プレゼントキャンペーン」とは?

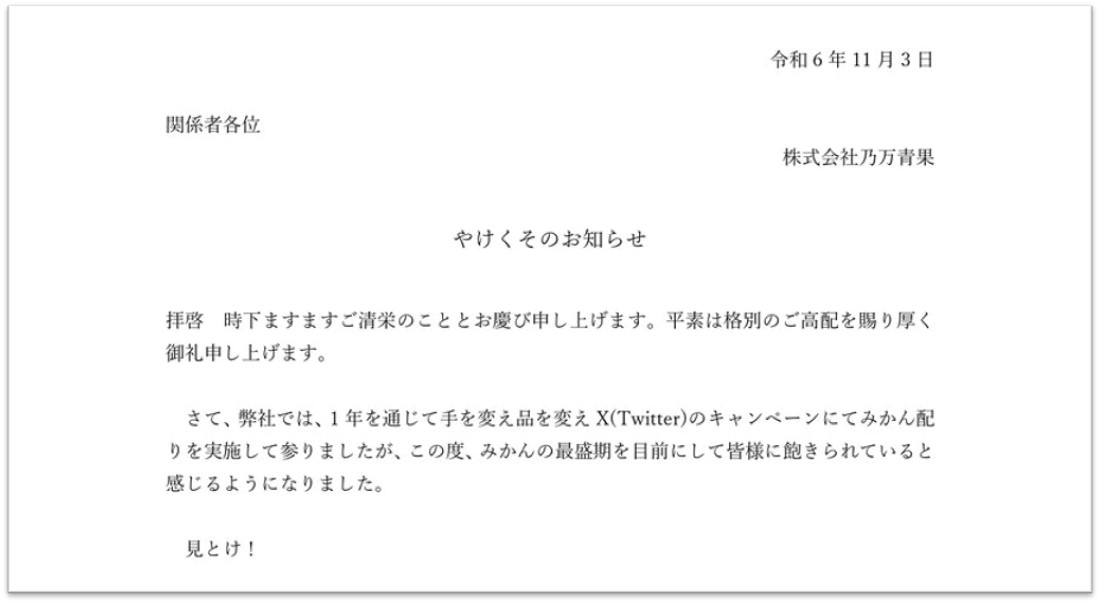

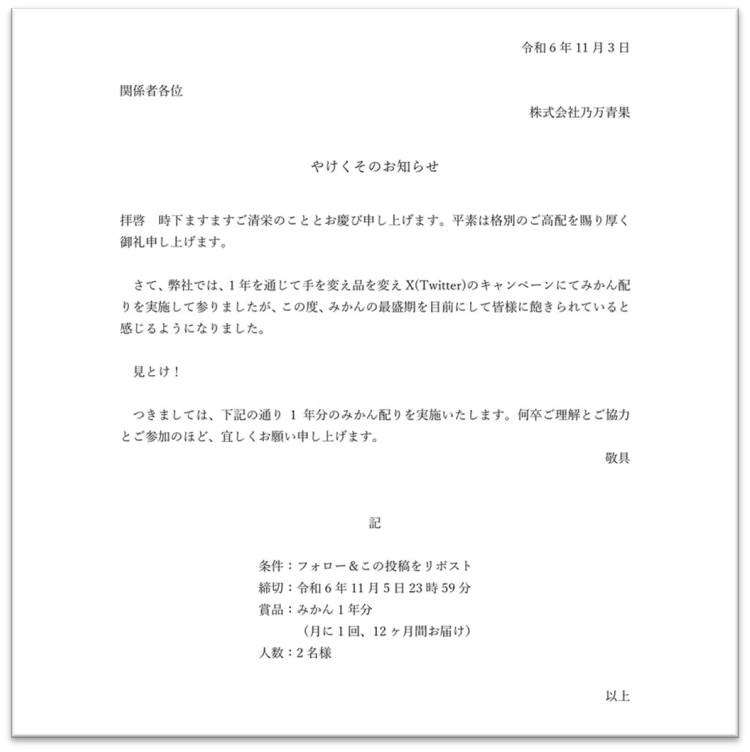

X(旧Twitter)上で、ここ最近話題を集めている「1年分プレゼントキャンペーン」。このトレンドの火付け役となったのが、愛媛県のみかん専門店「のま果樹園」です。毎年11月3日の「みかんの日」に実施していたみかん配りキャンペーンがマンネリ化していたため、同店は「やけくそのお知らせ」として新たな形のキャンペーンを実施しました。フォロー&リポストで、月1回12か月間、みかんを届ける「みかん1年分」を2名にプレゼントするという内容です。

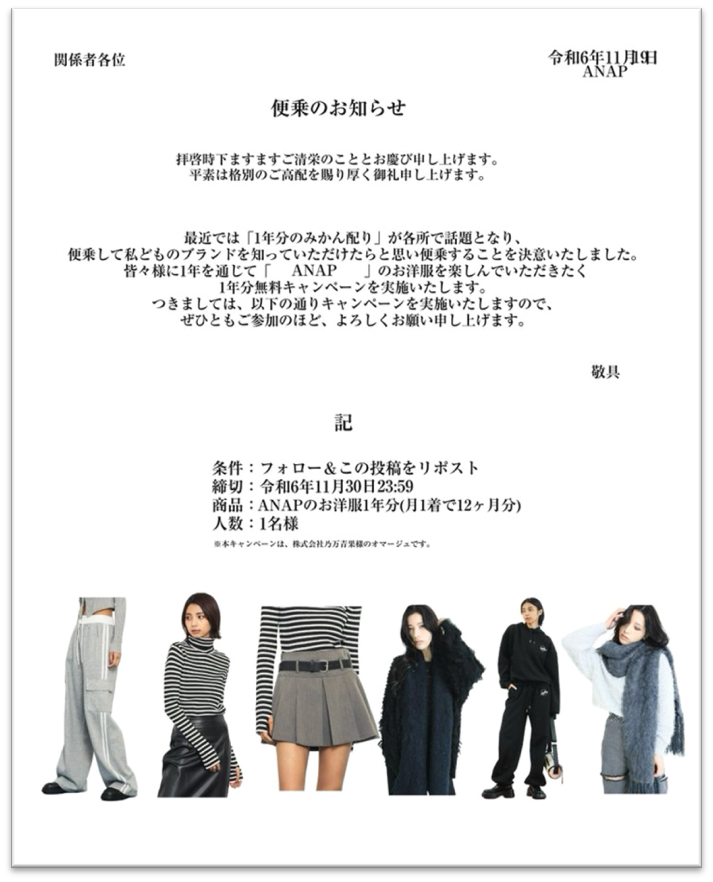

この投稿は瞬く間に拡散され、リポスト23万件以上、いいね25万件以上、ブックマーク7,400件以上、インプレッション4,100万件以上を記録しました。これをきっかけに、多くの企業が同様の「1年分プレゼントキャンペーン」を展開し始め、現在では食品、アパレル、化粧品、コスメ、家電といった多様なジャンルで目立つようになっています。

「1年分」の曖昧さが生む想像力と魅力

「1年分」という表現は、具体的な個数を明示せず、消費者に自由な想像をさせる余地を与えることが消費者にとってエンターテイメント性をもたらしています。それぞれの企業が独自に「1年分」を定義しており、例えば食品業界では月に1回の配送、アパレル業界では季節ごとのアイテム、化粧品業界では現品とレフィルのセットといった形で多様な工夫が見られます。

「具体的な数字」よりも「時間的なスケール」をアピールすることで、消費者に特別感を与え、エンゲージメントを高める心理的効果があると考えられます。この「1年分」のインパクトに加え、企業からの発信であることがひと目でわかるドキュメント形式の画像は本来であればかしこまった内容が記載されているはずですが、「1年分」というインパクトのある思い切った企画が記載されているコントラストがリポストやいいねの爆発的な拡散を生む要因の一つとなっているのです。

企業が得られるメリットと課題

この形式のキャンペーンは、短期間でのフォロワー増加やブランド認知度向上に効果を発揮します。参加のハードルが低いため、特定の商品やブランドの魅力を広く伝えることができるでしょう。このキャンペーンを通して増加したフォロワーの商品やブランドへの認知・理解度には濃淡があるはずです。キャンペーン以降に、通常通りのポストを続けるとインプレッションは下がっていき、徐々に消費者の興味・関心は冷めてしまいます。早期にブランドをより知ってもらえるような情報発信や、まずは商品を購入してもらえるような販促の実施など、線になるような施策の設計が重要です。

一方で、同様のキャンペーンが増えることで競争が激化し、消費者の目が肥えたり、飽きられてしまったりするリスクもあります。また、「1年分」の定義が曖昧であったり、「1年分」とは考えづらい内容となったりする場合、一部の消費者に誤解を与える可能性もあるため、透明性かつ納得感のある説明が求められるでしょう。既存顧客の中でも愛用しているブランドがこういったキャンペーンに便乗していることに嫌悪感を示す方もいます。自社のブランドがキャンペーンに参加することでイメージを毀損しないかどうかは社内で協議が必要です。

SNSマーケティングにおける新たな波

「1年分プレゼントキャンペーン」は、SNSマーケティングの新たな可能性を示した事例と言えるでしょう。のま果樹園が「やけくそのお知らせ」として投稿したこのキャンペーンは、ユーモアや親しみやすさがSNSユーザーの心をつかみ、バズる要素を多く含んでいました。

企業にとって、キャンペーンの成功のカギは「ユーモア」「インパクト」「簡単さ」の3点にあるといえます。また、今回は日頃から実施している施策の延長線上にあるがバズる形になりました。一見、他の企業で実施されているような代わり映えのない施策であっても、少し視点や切り口を変えることで反響は大きく変わります。こういった結果から、単なるトレンドフォローではなく、独自性を打ち出すことが今後の競争を勝ち抜くために重要だとわかりました。

まとめ

「1年分プレゼントキャンペーン」のトレンドは、多くの企業に新たなマーケティングのヒントを与えています。消費者心理を掴み、SNSでの拡散力を活かすこの手法がどのように進化していくのか、今後の展開にも注目です。一方で、拡散力のある施策に手を出したとしても、その後の設計まで考えることは大切です。ただのバズで終わらせず、売上・利益をゴールに見据えたコミュニケーションの形を構築することが理想と言えるでしょう。

あわせて読みたい