本記事では、欧州を中心としたEC関連の最新トピックをお届けします。今回は、「ヨーロッパ消費者の半数が『秘密買い』」「Zalandoが復調」「JD.com「Joybuy」の欧州再進出」「英国で宅配ロッカーが主流に」「ドイツ、ECに『解約ボタン』義務化へ」の5つのニュースを紹介します。

この記事の目次

ヨーロッパ消費者の半数が『秘密買い』、プライバシー需要が浮き彫りに

ニュースの概要

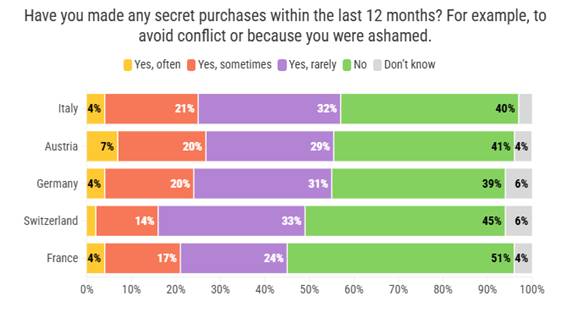

欧州5か国(スイス、ドイツ、オーストリア、イタリア、フランス)を対象にした調査で、成人の半数が過去1年間に「誰かに隠れて買い物をした」と回答しました。理由は「恥ずかしいから」「家庭内での口論を避けたいから」が多く、特に恋人や配偶者に秘密にするケースが目立ちます。イタリアでは若年層が親と長く同居するため、親に隠れての購買行動も顕著でした。

国別ではイタリアとオーストリアが高く、フランスは低水準。ドイツとスイスは中間的でした。30歳未満では10人に6人が秘密買いを経験しており、年齢が上がると減少する傾向があります。男女差はほとんどありません。

購入品目は性関連商品が3分の1と最多で、次いでファストフードや菓子類、衣料品、靴、衛生用品、医薬品など。国ごとに差もあり、ドイツやスイスでは性関連商品、フランスはファストフードを隠れて購入する傾向が強いです。イタリアでは甘味やバーガー購入を恥じる意識が薄いなど、文化的背景が行動に影響しています。

また、調査対象者の6割は「匿名性を理由にオンラインを選ぶ」と回答し、中身がわからないような梱包を求める声も多く聞かれました。匿名配送やパッケージの工夫が購買を後押ししているといえます。

参照:Half of Europe’s shoppers are incognito

匿名性を意識した購買体験へのニーズ

日本においても健康食品やコスメ、デリケートケア商品など、購入を他人に知られたくないカテゴリーは少なくありません。欧州調査が示すように、匿名性やプライバシーへの配慮は購買意欲に影響を与える要素となる可能性があります。そのため、商品明細や送り状の表記を調整したり、無地の梱包を標準化したりすることが有効でしょう。また、広告や商品ページで過度に露骨な表現を避け、利用者が安心して閲覧できる設計とすることも、購買促進に結びつきやすいと考えられます。

Zalandoが復調、AIフィードで顧客基盤拡大

ニュースの概要

ドイツ発EC大手Zalandoは、2025年第2四半期に顧客数を前年同期比で310万人増加させ、累計52.9百万人に達しました。取扱高(GMV)は41億ユーロ(前年比+5.0%)、売上は28億ユーロ(+7.3%)、営業利益(EBIT)は1億8,600万ユーロと、収益基盤の回復が鮮明となりました。

コロナ後に成長が一時鈍化した同社ですが、エコシステム戦略(マーケットプレイス機能と販売パートナー支援)の強化により再加速を果たしています。注目は、アプリの新機能「AI駆動ディスカバリーフィード」です。従来のホーム画面を刷新し、パーソナライズされたレコメンド機能、ライフスタイルボード、ライブ配信、ブランドやクリエイターの編集コンテンツを統合。利便性だけでなく、SNS的な没入感や雑誌的な編集性を取り入れ、顧客の滞在時間と再訪率を高めています。

この新フィードは当初6か国で導入され、順次拡大予定。さらに、ポルトガル、ギリシャ、ブルガリアでの新規展開も控えています。

参照:3 million new customers for Zalando

日本市場でも「発見型」購買体験の設計が課題に

日本のEC事業者にとっても、単なる商品陳列から「発見を楽しませる体験設計」への転換は重要なテーマです。ユーザーの閲覧履歴や季節要因を組み合わせた動的な商品レコメンド、UGCやライブ配信との組み合わせは、購買前段階からのエンゲージメントを高める効果があります。欧州で先行するZalandoの取り組みは、日本市場における「フィード型UX」の可能性を示す好例といえるでしょう。

JD.com「Joybuy」の欧州再進出、Ochamaを統合

ニュースの概要

中国EC大手JD.comは、欧州向けブランド「Joybuy」を英国に続きフランスで開始し、まもなくドイツでも展開予定です。一方で、同社がオランダ発で展開してきた「Ochama」は2025年8月23日をもって終了し、顧客データ移行が進められています。今後サービス提供国は独・英・仏・蘭・ベルギー・ルクセンブルクに限定され、その他19か国では一時的に提供が停止されます。

Joybuyは2015〜21年に欧州で展開したものの、業績不振で撤退。その後Ochamaで食品・日用品を含むオムニチャネル構想を試みましたが、再びブランドをJoybuyに統合する形となりました。さらに、家電量販大手Ceconomyの買収計画や物流子会社による3PL強化など、欧州基盤を固める動きも見られます。

AliExpressやTemuとの競合が予想される中、価格・配送・返品対応などでの差別化が成否を分けるとみられます。

参照:Joybuy live in France, Germany coming soon

日本企業にとっての欧州越境販売の再評価機会

日本の事業者にとっては、欧州向け販路が拡大する可能性がある一方で、出店条件や返品ポリシーなどのコスト構造を見直す好機ともいえます。特にVATや通関ルールの厳格化が進む中で、小口分割や在庫配置のあり方を再検討することが必要です。Joybuyの再進出は、TemuやAliExpressに依存しない販売経路を確保する上での選択肢になり得るでしょう。

英国で宅配ロッカーが主流に 4割が利用経験

ニュースの概要

英国では過去1年間に成人の4割にあたる2,100万人が宅配ロッカーを利用し、8,700万件の配達、2,800万件の返品がロッカー経由で処理されました。Z世代の66%、ミレニアル世代の54%が利用経験を持ち、45歳未満では半数以上が月1回以上利用しています。利便性が高く、盗難防止や再配達削減にもつながることから、利用拡大が続いています。

InPostのデータでは、2025年第1四半期に英国で2,400万件を処理し、前年比39%増加。ロッカーの設置数は1万基を超え、自宅以外で受け取り可能な屋外の拠点は1.6万か所に達しました。宅配ロッカーはもはや「一部の若者の選択肢」ではなく、生活インフラとして定着しつつあります。

参照:Two in five adults in the UK use parcel lockers

日本市場でも受け取り手段の多様化が競争力に

日本でも宅配ボックスやコンビニ受取が広がりつつありますが、欧州ほどの浸透度には達していません。再配達削減やCO₂排出抑制が社会課題となる中で、受け取り手段の選択肢をどれだけ顧客に提示できるかは競争力に直結します。特に返品導線をロッカー経由で簡便化できれば、顧客満足度を高めつつ在庫回転の効率化にもつながるでしょう。

ドイツ、ECに『解約ボタン』義務化へ

ニュースの概要

ドイツ司法省は、オンライン契約の解約を「注文と同じくらい簡単に」することを目的に、ECサイトへの「解約ボタン」設置を義務化する法案を提示しました。ボタンは「契約を解約」といった明確な文言で表示し、撤回期間中は常に利用可能でなければなりません。

EU全域では2026年6月19日からオンライン撤回機能が義務化される見込みです。事業者にとっては情報提供義務未履行時の撤回期間が最長12か月+14日に限定される緩和措置もあり、一定の合理化は図られていますが、小売業界団体からは「具体的なトラブルの報告はほとんど見られない」との反発もあります。

参照:Germany introduces mandatory cancellation button

日本における解約体験改善のヒント

日本でもサブスク型サービスや定期購入が増える中、解約導線のわかりやすさは顧客との信頼関係に直結します。解約を難しくすることは短期的なLTVを維持できても、長期的にはチャーン理由の把握を遅らせ、ブランド毀損を招きかねません。ドイツの事例は、解約や一時休止の選択肢をわかりやすく提示することが、顧客ロイヤルティ維持につながることを示しています。

あわせて読みたい