DXとは?

DX(デジタル・トランスフォーメーション)とは、「DX推進指標とそのガイダンス」の定義によれば、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」です。

つまりAIやIoT、ビッグデータなどのデジタル技術を用いて、既存ビジネスの構造を破壊し新しい価値を生み出すイノベーションのことをいいます。変化の激しい市場環境において、競合優位性を保つためにはいかにDX化を推進できるかが鍵を握ります。

しかし老朽化、複雑化、ブラックボックス化した既存システムが、DX推進の妨げとなってしまうケースは多くあります。実際に独立行政法人情報処理推進機構(IPA)がDX推進指標の自己診断結果を収集したところ、9割以上の企業がDXに未着手もしくは途上段階にあることが明らかになっています(2020年10月時点の回答企業500社)。

そんななか新型コロナウイルス感染症の影響により、テレワークの推進や社内インフラの整備が進んだ企業も多数ありました。企業文化や商習慣、決済プロセスの変革に踏み込むことができた企業ではDX化が進む一方、十分に対応できなかった企業との差が開く状況となっています。

DXが注目される理由

コロナ禍において7都府県で緊急事態宣言が発令されたことを受け、企業や従業員の固定概念に変化が起こりDX推進を行いやすい環境が生まれました。今、DXが注目されている理由を4つの観点からご紹介します。

コロナ禍で社内のITインフラ、就業規則の変化に迫られた

緊急事態宣言を受け、テレワークの導入率は1ヶ月間で2.6倍と大幅に増加しました。またITインフラや就業規則、押印、客先常駐、対面販売などこれまでは当たり前として取り組んできた企業文化にも変革を起こした企業が多数ありました。

事業環境の変化に対応したことで、ITシステムをはじめとする機能面の変革にとどまらず、企業文化や企業のなかにある固定観念の変革も起こったのです。コロナ禍をきっかけに事業体制のDX化に取り組めたのか否かが分かれ道となっています。

以前、コマースピックでインタビューさせていただいたワイシャツ専門店ozieでも、コロナ禍で在宅勤務の体制を急ピッチで取り入れたそうです。システムをクラウドに変えたり、電話対応をIP電話でPCから受電できるようにしたりとDXを推進して、働き方を改革しています。

参考:新型コロナウイルスの影響を受け、逆境下にあるワイシャツ専門店ozieの取り組みとは?

固定概念の変化により企業文化の変革が求められるように

先述の通り、コロナ禍を期に多くの企業では固定概念に変革が起こりました。本来、従業員や取引先を巻き込んで、これまで大きな問題なく進めてきた商習慣や業務の取り組み方を変えるには障壁が多く、なかなか実現しづらいものです。コロナ禍で社会全体に価値観の変化が起こったことは、ビジネス構造を破壊し変革に取り組むDX推進を後押しする良い機会となったといえるでしょう。

例として、創業100年の『柿の葉寿司のゐざさ中谷本舗』は、コロナ前からECサイトを運営していましたが、社内ではあまり前向きに取り組めていなかったようです。それがコロナ禍で、ECに注力するようになったといいます。

参考:創業100年の老舗寿司店がECに注力し売上400%増!コロナの逆境に適応したDXの取り組みとは

企業の競争優位性を生むために素早い変革が重要に

市場環境に目を向けると、製造技術が向上したことで商品そのものの差別化がしにくくなっています。それに伴い顧客獲得にかかる広告費が拡大する傾向にあります。そのような状況においては、変化する顧客や社会の課題を捉え、素早く変革し続けることが企業の競争優位性を生み、継続して売上を伸ばすことにつながります。

デジタルを活用することで、社内体制を整えて、お客様と繋がる環境を構築する方法について、CaTラボの逸見さんのインタビュー記事が参考になると思います。

参考:小売業におけるDXとオムニチャネルとは?成功に必要な3つの要素を公開

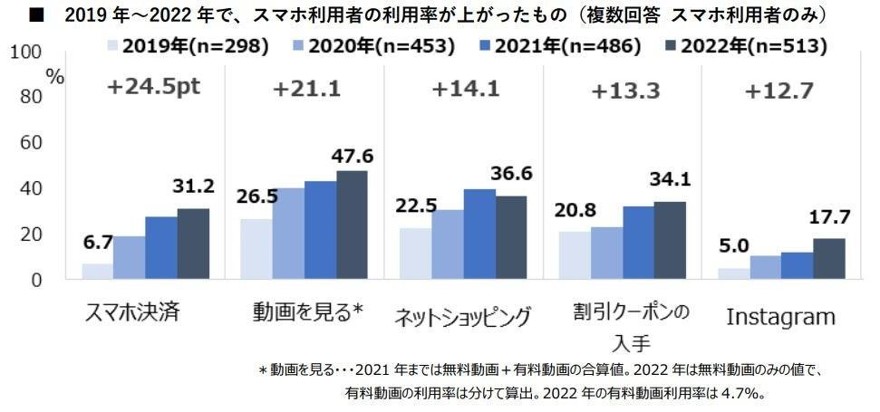

緊急事態宣言により消費活動が急変

コロナ禍で外出が規制された消費者はオンラインで買い物をする機会が急増しました。小売を始めとした物販では特に消費者の購買行動が変化したといわれています。また、核家族化が進む中、シニア層は同居していない血縁者と対面する機会が減少し、連絡を取るためにインターネットを利用する機会が増えました。

加えて、買い物をする意思決定において、SNSやECサイトなどWebから情報収集を始めることは若い世代だけではなくシニア層にまで拡大しているのです。いつまでもアナログな販売方法を続けていては、商売を継続的に続けていくことが難しくなってしまうでしょう。

DX推進におけるECの役割

では、DX推進に取り組むにあたり、ECはどのような役割を果たしているのでしょうか。ポイントは「顧客接点をデジタル化」できることにあります。

店舗での対面接客による販売のみを行っている企業では、コロナ禍において、満足に商品の販売ができない状況に陥ってしまいました。ECサイトを開設し、顧客が店舗に足を運ばずとも商品を購入できる環境を整えることができれば、従業員や顧客の安全を保ちながら事業を継続することが可能です。

また、チャットボットなどを活用することで電話応対業務を自動化、オンライン化することで、出社しづらい状況においてだけではなく、夜間や休日を問わず顧客対応を行うことができ、顧客満足度の向上につながることでしょう。

小売企業においては店舗とECサイトをつなぎ合わせる文脈でのDXも盛んに行われています。会員情報の一元化によりモバイルアプリを有効に活用するケースや、店舗内の顧客動線を定量化する動きなど、さまざまな実例があります。良品計画や三陽商会の事例をまとめているのでご覧ください。

参考:【OMO事例】MUJI passportはなぜ成功したのか?サーキュレーション主催のDXオンラインセミナーに参加して

参考:EC事業責任者が語る三陽商会がOMO推進で取り組んだ10の施策とDX推進施策ベスト3【セミナー体験レポート】

ECを活用したDX推進のポイント

ECを活用してDX化を進めるためには次のような対応が必要です。

実店舗とECの情報統合

実店舗で商品を見た顧客が購入を悩んだ末にECサイトで商品を購入するように、一人の顧客がECと店舗の双方を利用して購入に至るということは珍しくありません。また、商品在庫を連携できれば、販売機会を逃すことなく効率よく販売することができ、売上の向上につながります。

なお、主に在庫情報を統合し、機会損失を防ぐための取り組みをオムニチャネル化、また在庫情報にとどまらず顧客の行動データをも統合し顧客体験の向上を図る取り組みをユニファイドコマースと呼び注目を集めています。

顧客アプローチの自動化

デバイスやSNSなどの情報メディアが多様化したことで、顧客が求める情報や商品の特徴は十人十色になっています。顧客一人ひとりに合った情報を届けることで、新規顧客やリピーターを獲得しやすくなりますが、多数の顧客に対して個別に情報を提供するのはなかなか骨の折れる作業です。

そこでMA(マーケティング・オートメーション)ツールなどを用いて顧客アプローチを自動化する取り組みが進められています。より広範囲に、より精度の高いアプローチができるため売上向上が期待されます。

顧客の行動分析への活用

ECサイト上で顧客がどのような行動をとり、購入に至ったのか、もしくは至らなかったのかを分析することで、おすすめの商品を提案したり、カゴ落ちした商品の再検討を促すなどの取り組みができるようになります。

また実店舗との連携ができているのであれば、ECサイトで得た分析結果をもとに、店頭での接客に活かすことや、反対に実店舗で得た顧客の声をECサイトに反映することもできるでしょう。

ECを活用したDX推進における課題

ECサイトのDX化を進めるにあたっては次のような課題もあります。

DX人材の不足

DX化が実現すれば、さまざまな課題の解決や業務の効率化が実現しますが、既存のビジネス構造を破壊し、新しい価値観を生み出すのは難度が高く、DX推進を行うことができる人材が不足しています。

自社ビジネスがもたらす価値をITシステムへ落とし込むには、高い技術とともに構想力や組織を牽引し実行できる力が求められます。また、牽引者の技術が陳腐化することでかえってDXの足かせとなる可能性もあるため、専門性を評価する仕組みや副業、兼業を行いやすくすることで、人材の流動化や多様な価値観に触れる環境を整えることも求められています。

既存システムとの連携や切り替え

すでにできあがっているECサイトや、オムニチャネル対応しているシステムを使用している場合、技術面や予算面を理由に既存システムの切り替えが難しいというケースが想定されます。

複雑なシステムを利用してる場合や、古い技術が使われているシステムの場合には、運用や維持のために人材やコストが多く使われていることもあるため、現状をしっかりと把握した上でDX化を進めるタイミングを見極めるとよいでしょう。

DX推進に向けた取り組み

DX推進を行うにあたっては次の対応が求められます。

DX推進にむけた共通理解の形成

経営層、事業部門、IT部門が同じ目線を共有し、協働してDX化のコンセプトを描いていく必要があります。DXの仕組みや進め方などについて共通理解を形成した上で進行することが、DX推進成功への第一歩となります。

CIO/CDXOの役割、権限の明確化

DXの推進にあたっては経営資源の分配にも気を配る必要があります。デジタル施策を進行するCIO(Chief Information Officer)やCDXO(Chief Digital Transformation Ofiicer)が果たすべき役割や担うべき権限を明確にし、適切な人材配置を行わなければなりません。

遠隔でのコラボレーションを可能とするインフラ整備

地理的に離れた人材や社外の人材と連携して、リモート環境でも業務を推進できるようにすることが、今後のイノベーション創出を導く可能性があります。デジタルの活用で場所を問わずに働くことができるようになるため、これを活かした取り組みが求められます。

業務プロセスの再設計

コロナ禍以前の業務プロセスでは「人が作業することを前提」としていましたが、DX化を進めることで、「デジタルを前提」とし、また顧客起点での見直しを行うことで新たな価値創出が期待されます。また、業務プロセスの見直しは一度きりではなく、継続して行っていくべきでしょう。

おわりに

物販業界におけるDXは、顧客接点のDX化であり、デジタル化することで場所や時間の制約なく、顧客の好みや行動に合わせた顧客対応ができるようになります。しかし、企業がどのようにDX推進を行うのかということはもちろんのこと、物販企業がECを新たに導入するには、実店舗とECの連携をはじめとするさまざまな課題があるのも事実です。ただコロナ禍を経て、企業や商習慣に変化が訪れている今、企業競争に打ち勝つためには計画的にDX化を進め変革に対応することが求められているといえるでしょう。

合わせて読みたい