この記事の目次

全国でECに乗り出す中小企業が増えている

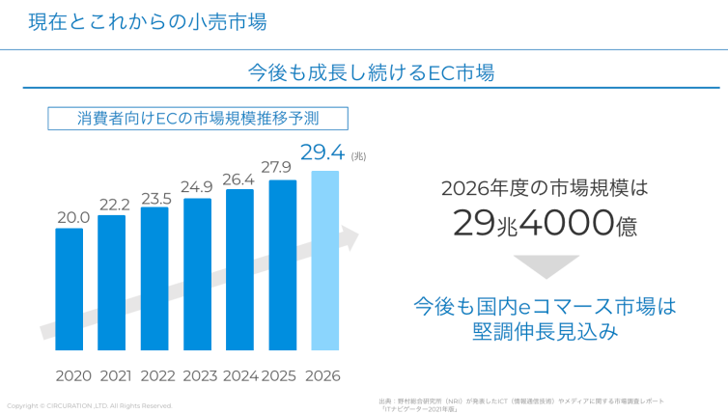

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な大流行以降、オンラインでのタッチポイントがより重要になり、全国でもリアル店舗での販売に頼らずECなどのオンライン展開に乗り出す企業が増えています。野村総合研究所(NRI)が発表したICT(情報通信技術)やメディアに関する市場調査レポート「ITナビゲーター2021年版」では、2026年度の消費者向けECの市場規模は29兆4,000億円にものぼると推計され、国内eコマース市場は今後も堅調に伸びていくと予想されています。

ECが広がる背景は生活様式のオンライン化だけではありません。より本質的・不可逆的な市場の変化に、企業は対応を迫られています。国内市場は少子高齢化によって20年先の人口が減少することはほぼ確定事項として見えており、さまざまな業界が縮小し、実店舗を訪れる人が絶対的に減っていくという危機感が高まっています。さらに、生産コストが上昇し、海外の量産型の輸入品に太刀打ちできないといった課題感を抱える伝統産業も多くあります。感染症やなんらかの要因で人々の移動が制限されることによる観光客の減少も、実店舗であれば常に抱えているリスクです。

こうした数々の背景からネット通販を通して全国に購買層を広げたいと思うようになった地方の中小企業は数多く、当社にも「ECを立ち上げたいが、なかなかうまく拡販しない」というご相談が多くなっています。

立ち上げがうまくいく会社といかない会社は何が違う?

時間や距離の制限を廃して、ある意味で世界中に販路を増やせるという画期的なメリットがあるECですが、実際に立ち上げるとなると思っていたよりずっと大変だったという声もあります。まずは内製の担当者だけで頑張ってみたものの、売上が思うように伸びず、外部の力を活用しようと当社にご相談いただくことも少なくありません。

オンライン出店が初めてで、自社の商材をどう打ち出せば良いのかわからない状態では、多額の初期投資を避けて社内の担当者がまずは試行錯誤するという判断は自然な流れです。しかし、そこで行き詰まる企業と軌道に乗る企業の分かれ目はどこにあるのでしょうか。

中小企業を対象に、2つのよくある原因を解説します。

ECの仕組みを理解できていても、販売戦略のPDCAが回っていない

ECの大きな魅力の1つは、顧客の行動が数字で見えるようになることです。実店舗と異なり、どの顧客がどこから流入したか、どのくらいの時間サイト内を滞留したかがデータとして分析できるようになります。その数字を分析することで、スピード感を持ってより良いECショップに改良していけるため、成長速度も速くなります。EC立ち上げ後の課題としては、「集客の増加」「CV率のアップ」「リピート強化」の3つの数字を改善することが必要ですが、データをみてどのような施策に効果があるかPDCAを回すことが重要です。

一方でよくご相談をいただくのは、「ECの仕組みは理解しているが、実際分析してインサイトを得ることが難しい、成果に繋がっていない」という悩みです。数字は取れますが、そこから何を改善するか、目標をどこに置くかなどのPDCAを回すためには、やはり未経験からでは立ち上がりに時間がかかってしまいます。

専任担当者が不在で、分析や問い合わせ対応などが後手に回っている

もう1つのよくある立ち上がりの遅れる原因として、担当者が兼務で対応していることが挙げられます。多くの企業では、ECを立ち上げるために最初から経験者を雇うことは難しいと思います。経験者の採用には数ヶ月から1年ほどかかる上、給与レンジが合わないことも往々にしてあるでしょう。

兼務でEC立ち上げに配属される現場の担当者にとって、EC運営は実店舗運営に近い負担を伴います。季節ごとの商品ラインナップや、細かな文言変更による改善、写真撮影、在庫管理や問い合わせ対応など、一人でできることには限界があります。特に戦略設計の部分は社内で議論できる人材が不足している場合、意思決定に悩むことがあるかもしれません。

こうした課題を解決するために、社内で調達しきれない経験・知見を求めて外部から人材を業務委託で活用する方法があります。業者に委託するほどのお金はないが、専門的な知見が必要な場合にはプロ人材活用が適切です。

外部のプロ人材を活用するメリットと落とし穴

メリット1:既にトライアンドエラーを経験済みの即戦力が来てくれる

外部のプロ人材を活用する際の最も大きなメリットは、即戦力人材が比較的安価で確保できる点です。業者に依頼すると、データや事例を元に再現性のあるアドバイスをもらえる点が魅力ですが、担当者自身の経験については指定できないというデメリットがあります。個人に直接依頼する場合は、事業会社での実務経験がどのようなものであったか、事前に理解を深めた上で依頼する業務を柔軟に決めることができます。

メリット2:自社の魅力や課題を客観的に教えてくれる

もう一つのメリットが、外部の人間だからこそ見える「自社の珍しさ、魅力」を伝えてもらえることです。逆に、「他の会社は当たり前にやっているのに自社は全然できていなかった」という鋭い気づきも与えられやすくなります。顧客にとっての魅力や課題についての意見をフィードバックしてもらうことで、施策を上申する際に説得力も増しやすいという第三者視点のメリットもあります。

落とし穴1:トップと現場の温度感が違うと、途中で食い違っていく

それではプロ人材を活用する際、デメリットはないのでしょうか。実はハマりがちな落とし穴が、プロジェクト開始前と開始後に待ち受けています。

プロジェクト開始前にハマりがちな落とし穴の1つが「トップと現場の乖離」です。これは社内だけのプロジェクトが失敗する原因としてもよくあるトラブルです。トップダウンで「こうしてくれ」と要望があり、現場はなぜそうしなければならないのかを十分理解しないまま動いてしまうと、納得感がないのでだんだんトップの思惑とはズレていきます。トップから見ると、言ったことを実現してくれていないという不信感にも繋がるため、プロジェクトが空中分解してしまうのです。

こうしたコミュニケーション不全の状態で外部からプロ人材が入っていると、「上が勝手に連れてきた人」だと思われてしまい、プロ人材もやりづらく、うまく仕事が分担できなくなる恐れがあります。トップと現場の意識が異なっていると感じた際は、プロジェクト前に「トップが認識している課題・目指したい目標・時間軸・プロジェクトに巻き込むべき人の列挙と、なるだけ早い段階での情報共有と懸念点の払拭」などを話し合う場を設けて、プロジェクトの軌道修正も含めて検討すべきです。

落とし穴2:プロ人材から社員個人にノウハウが「再属人化」してしまう

プロジェクト開始後にハマりがちな落とし穴は、「ノウハウの内製化が属人化する」ことです。

プロ人材活用のメリットとして、業者と異なり、ノウハウをしっかり内製化してくれたり、社員の育成まで担えたりする点があります。プロ人材と働くことで、その社員は「社外の優秀な同僚」からどんどん専門的な知見や、プロジェクトを通した生の業務経験を獲得し、成長していきます。一方で、中小企業に多いパターンとして、そもそも社員が少ない会社では、業務の担当者が1人の部署も多くあります。その1人しかいない担当職員がいなくなった後はどうなるでしょうか。

ノウハウを単なる内製化に留めず「仕組み化」までプロ人材と共に進めなければ、折角プロ人材個人から得た知見が社員に「再属人化」してしまいます。そうなればそのノウハウは転職と共にまた失われてしまう恐れがあります。プロ人材個人のノウハウを数人だけで内製化するのではなく、活用の際はぜひできる限り「仕組み化」まで落とし込むことを目指すのが良いでしょう。

担当者の変更も仕組み化で乗り越えて成功した事例

新たな販路開拓に挑戦するも、半年間売上ゼロ

実際にプロジェクト中に担当者の急な交代がありながらも、壁を乗り越えて外部人材活用によって大きな成果に繋げられた企業の事例をご紹介します。関西のアパレル卸売業を営む株式会社フクセンが自社ECを立ち上げ、半年間売上ゼロだったところ、1年間で2,000万円売れるECにまで成長させた事例です。

同社では、少子高齢化やコロナ禍以降の生活習慣の変化に伴い、アパレル/靴業界も今までの販売チャネルだけでは10年後は生き残っていけないと考えるようになっていました。そこで、楽天市場内にECショップを立ち上げ、新たな販路を開拓するための挑戦を行ったのです。

しかしECで商品が売れるまでには、楽天市場だけでなくネットの検索上に開店している全ての店舗の中から選ばれる必要があります。初めの半年間は膨大な競合他社と差別化ができず、売上が0円の状態でした。社内でも専門知識が不足しており、担当者も1名のみだったため、今後どう動いていくべきかわからなかったところから、プロ人材の活用を検討され始めました。

外部人材を活用し、売上が立つも担当者が退職

プロ人材を活用し、楽天RMSの見方、使い方や分析方法が担当者にレクチャーされ、ECの改善が目標通り順調に進んでいる中で、2つの想定外のトラブルがありました。1つは新型コロナ感染症の再拡大による不透明な先行き、もう1つが担当者の退職でした。

予定外の担当者の退職で、プロ人材のノウハウを内製化する先が一時期なくなってしまう危機に陥った同社は、採用活動に注力。プロ人材からも採用に関してはアドバイスがあり、プロジェクトが続行できる担当者の採用に成功しました。

属人化しない体制を目指し、採用も成功。年間2000万円に

その後、改めて属人化のリスクを認識した同社はプロ人材と共に社内体制のための運用マニュアルの作成などにも取り組みました。1年目の目標であった1,000万円の売上も達成し、来年度に向けた目標設定と戦略策定を行った結果、2年目も目標となる2,000万円の売上も達成見込みです。

ビジネス環境がさまざまな要因で不確実性が高まっている現在、どんなプロジェクトでも予期せぬ事態は起きる可能性があります。そんな時、属人化を防ぎ仕組み化に注力することで、プロ人材の即戦力を最大限に活かしてビジネスを推進することができるようになります。2つの落とし穴を回避することで、プロ人材活用のメリットを最大限活かしたEC改善に取り組んでみてはいかがでしょうか。

合わせて読みたい