SNS・インフルエンサーマーケティング事業を展開するLIDDELL株式会社 (本社:東京都港区、代表取締役:福田 晃一、以下リデル) は、SNS・インフルエンサーマーケティング施策を展開する企業に対し、ステルスマーケティング(ステマ)の防止・対策をサポートする《SNS監視・リスクマネジメントプラン》の提供を開始致しました。

2022年9月9日(金)、消費者庁がステルスマーケティング(以下、ステマ)広告について検討会の開催を発表したのに伴い、ステマ対策に注目が集まっています。なかでもSNS上で展開されるマーケティング施策について、ステマの傾向が顕著となっていると言われています。

リデルではこの社会的背景を受けて、企業のSNS・マーケティング担当者に対し、ステマに関するアンケートを実施致しました。

調査サマリー

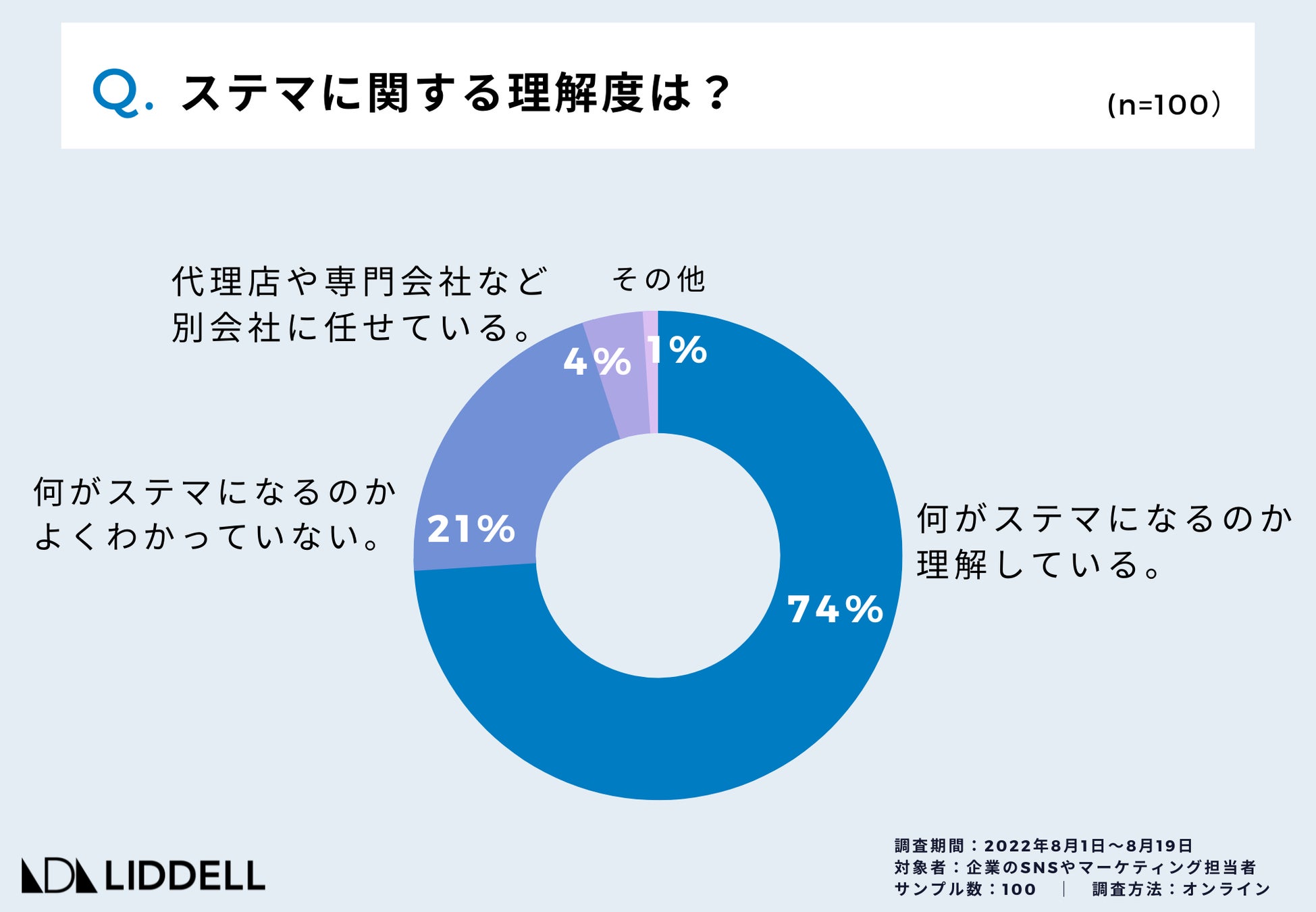

- 「何がステマになるのか理解している」との回答は74%。

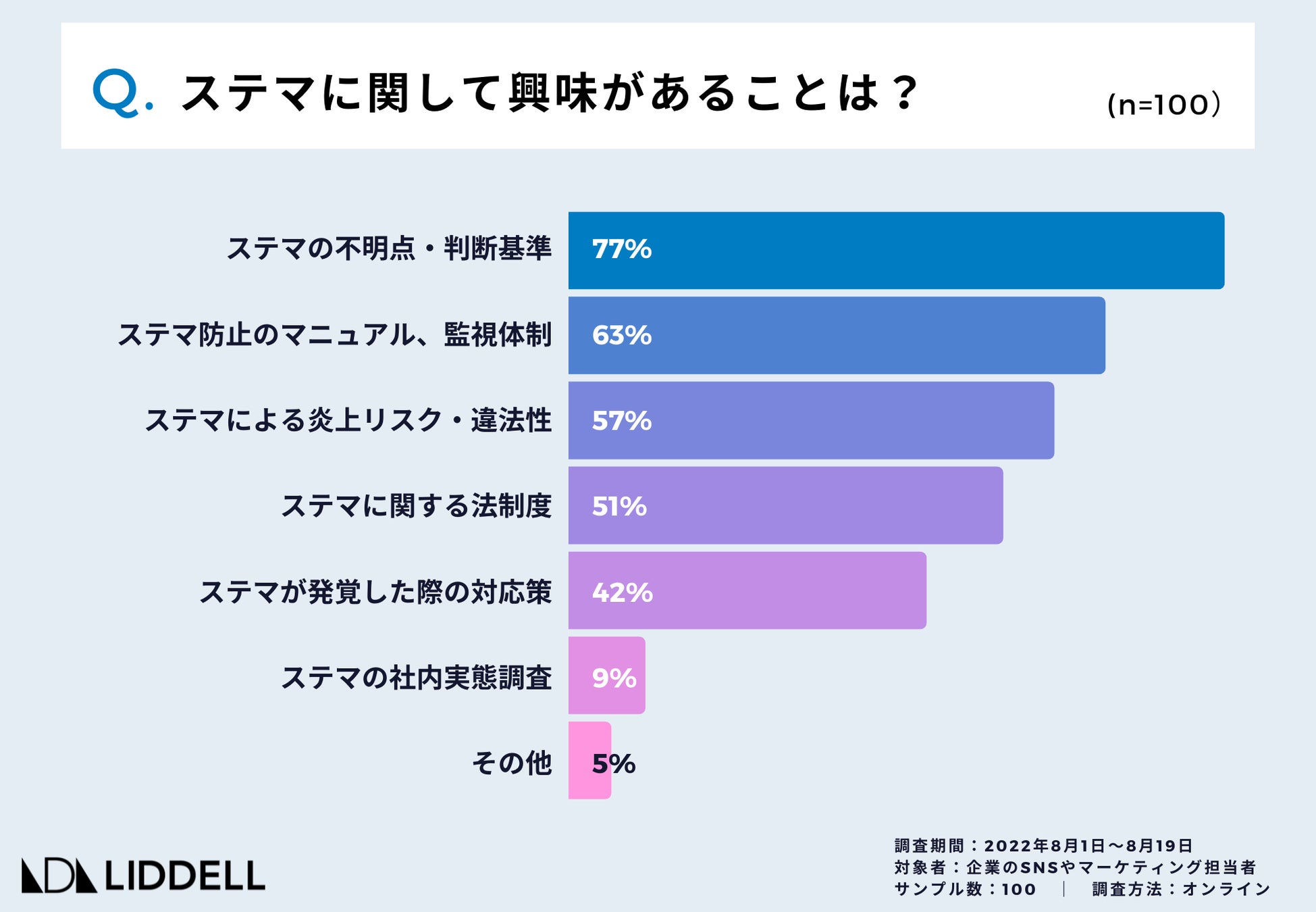

- ステマに関して興味があることは、「ステマの不明点・判断基準」77%、「ステマ防止のマニュアル、監視体制」63%と、防止に対しての関心が高い傾向がある。

- 一方で、「ステマの社内実態調査」への関心が9%と低い。

企業のSNSやマーケティング担当者の74%が「何がステマになるのか理解している」と回答

「何がステマになるのか理解している」との回答が74%と高い結果となりました。一方で、21%が「よくわかっていない」と回答し、「代理店や専門会社など別会社に任せている」との回答が4%と、ステマへの理解について不安を持っているマーケティング担当者も一定数存在することが明らかになりました。

77%が「ステマの不明点・判断基準」に興味があると回答

次いで「ステマ防止のマニュアル、監視体制」63%

理解していると思っていても実際は判断が難しい

企業のSNSやマーケティング担当者は、自分はステマに対する理解度が高いと認識している傾向にあるものの、不明点が多いと感じており、判断基準が曖昧と感じていることが示唆されます。過去の調査では、理解していると答えていても具体的に問うと4割程度しか正しいステマへの理解がありませんでした。(https://www.commercepick.com/archives/11418)

また、ステマ防止のマニュアル整備や監視体制に対しても63%が「興味あり」と回答していることから、防止する意欲は高く、その対策の必要性を感じていることが明らかになりました。

一方で、「ステマの社内実態調査」への興味が9%と非常に低く、「意図しないステマ」や「知らず知らずのうちにステマになってしまっている」「過去の投稿にステマがあった」などのリスクを孕んでいます。実際に、リデルには企業担当者から「PR表記なしでとインフルエンサーに依頼したことはないが、PR表記がない投稿が多くあり、過去の投稿をどのように対応してよいかわからない」など具体的にご相談をいただいております。

【ステマ防止対策】に重要なのは

「ソーシャルリスニング」「過去の投稿チェック」と「ルール・マニュアル・体制整備」

インフルエンサーがSNS上で展開する、PR投稿(タイアップ投稿)は、インフルエンサーの体験をもとに発信されており、その情報には非常に強い信頼性があるからこそ、購買行動へ繋がる多大な影響力を持っています。また、拡散力も大きく現在のマーケティング・コミュニケーション戦略のニューノーマルとなっております。

他方で、その影響力と拡散力により、ステマ対策においては、SNSユーザーの声に耳を傾ける「ソーシャルリスニング」と「過去の投稿チェック」も十分に対応する必要があります。何が危険なのかを把握して、明確な基準を持って調査し、また現在と将来に備えるために、「ルール・マニュアル・体制整備」が重要です。

リデルでは、日本におけるSNS・インフルエンサーマーケティング黎明期からサービスを展開してきた歴史と6,000社以上の取引実績に基づき、高まる「ステマ防止・対策」ニーズにあわせて、《SNS監視・リスクマネジメントプラン》をご用意致しました。

《SNS監視・リスクマネジメントプラン》

お問い合わせ・お申し込みはこちら:https://service.liddell.tokyo/notice/1041/

調査概要

- 調査期間:2022年8月1日〜8月19日

- 対象者:企業のSNSやマーケティング担当者

- サンプル数:100

- 調査方法:オンライン

合わせて読みたい