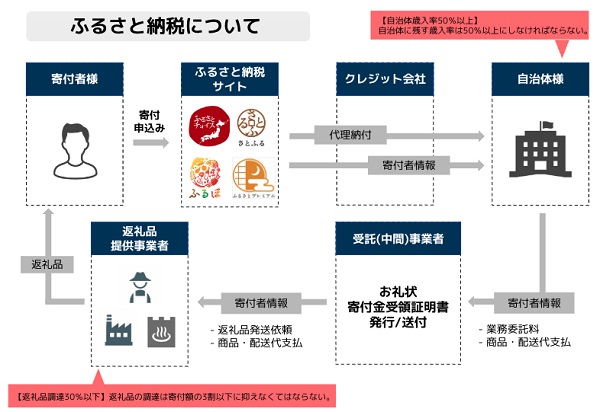

総務省によると、2021年度のふるさと納税の寄附額は8,300億円、寄附者は740万人と過去最多の結果となりました。ふるさと納税は、前年比120%超のペースで規模が拡大していますが、同時にさまざまな問題も起きています。そこで、ふるさと納税の現状、起きている課題、今後あるべき姿について、ふるさと納税支援サービスを展開する株式会社イミュー代表取締役社長の黒田康平さんに伺いながら、解説していきます。

末尾にふるさと納税担当者様向けのキャンペーン情報がございます。

ぜひ最後までご覧ください。

この記事の目次

年々規模が拡大しているふるさと納税の現状

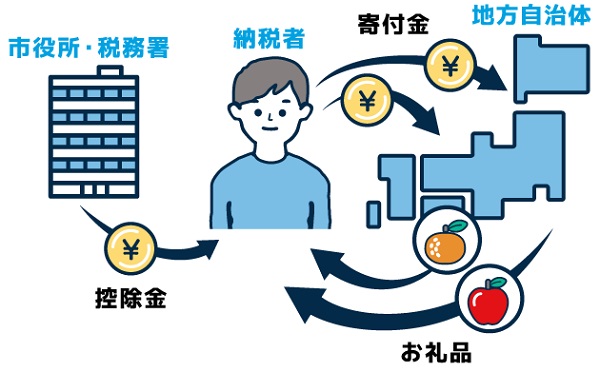

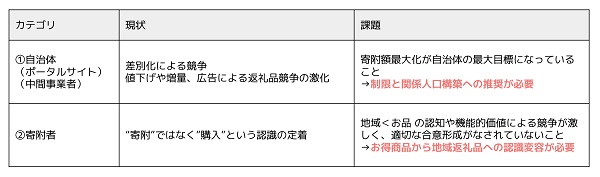

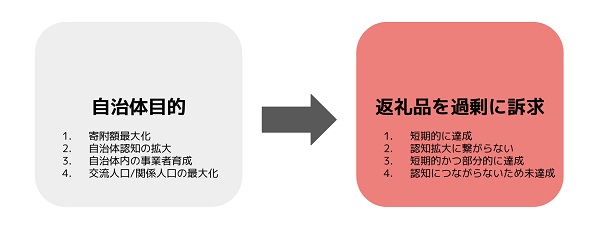

ふるさと納税の現状を知る上で、自治体側と寄附者側の2つの視点が必要です。まず、自治体側の現状からお伝えすると、寄附額最大化を目的とした寄附金の“シェア取り合戦“になっています。ふるさと納税以外に大きく歳入を増やす手段を持たない地方自治体では、各市区町村の首長の号令に突き動かされる形で、商品をお得に見せたり量を多くしたりすることが全面に押し出された返礼品が提供されています。

その裏側には、営利目的の強い支援事業者が参入しており、ふるさと納税が持つ本来の『地域の魅力を発信する』からベクトルがずれてきているようです。「広告代理店が持つ広告在庫を活用した発信力や制作によって、たくさんの人に情報が届くようにはなるでしょう。しかし、商品となる地域の魅力を寄附者に伝えるコミュニケーションも必要な中で、訪れたことのない地域の商品をテクニックで売ろうとする今の状況が健全とは言いづらいと感じています」と黒田さんは話します。

“シェア取り合戦“が自治体を中心に繰り広げられることで、寄附者側の意識は応援したい地域への”寄附“というよりは、返礼品を”購入“している感覚に寄っているようです。「寄附者の中にはふるさと納税の返礼品を寄附による御礼の品だと認識できていないこともあります。返礼品の到着が遅いことや美味しくないことに対して、返金を求めるクレームが挙がるケースも増えているのです」と、黒田さんは日頃自治体を支援する中で実際に伺う声を教えてくれました。

現在のふるさと納税が抱える問題点とは

現状から考えうる、ふるさと納税の問題点として次の2点が挙げられます。

1.寄附者と向き合えていない点

2.寄附額格差が拡大しやすい点

1.寄附者と向き合えていない点

ふるさと納税の寄附額は自治体ごとに公表されています。そのため、身近な自治体の状況が把握できることから、気にしないというのは難しい話といえるでしょう。加えて、ふるさと納税が寄附者の住民税の控除額を取り合う構図であることが、他の自治体をより一層意識させることを後押ししています。

「まず、私たちはリピーター寄附者を増やし続けることが中長期的な寄附額の最大化や自治体課題の解決につながるという考えを持っています。構造上”シェア取り合戦”であることは避けられませんが、”シェア取り合戦”だからこそすでに寄附いただいている方々とより良い関係構築をしていくことが重要です。ふるさと納税では毎年1月1日になるとその年の住民税の控除額分を寄附できるようになるため、通常の物販以上に寄附者の方との関係性が長くなることが考えられます。そこで他の自治体の動向ばかり見ていては、寄附いただいている方々と向き合い、末長く付き合っていくことは難しいでしょう」と黒田さんは話します。

2.寄附額格差が拡大しやすい点

ふるさと納税には30%と50%という2つの基準があります。1つは、返礼品の調達にかかる費用を寄附額の30%以内にするもの。もう1つが、自治体に最終的に残る歳入率を50%以上にするものです。多くの自治体は残りの20%の中から販促費や運営費を捻出しています。

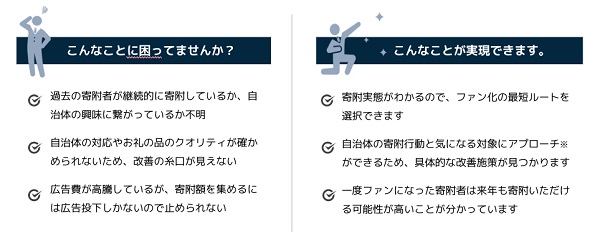

このとき、業界の特殊な点として、歳入に対する%で販促費などの予算が組まれることです。寄附額に対して1%を販促費とした場合、歳入が大きい自治体であればあるほど販促に回せる金額が大きくなることがわかります。加えて、ポータルサイト内の広告は、特に検索連動型広告を筆頭にクリック単価が高騰し、ふるさと納税に関連するワードでどのように1位を取りにいくのか競争が加熱しているのです。黒田さんは「新規の寄附者も重要ですが、寄附実績のある方々に目を向けた取り組みを進めていかないと、自治体認知やファンの獲得につながらず、永久に広告やお得な返礼品に頼った運営を続けることになります」と警鐘を鳴らします。

ふるさと納税のあるべき運営の形を目指すには

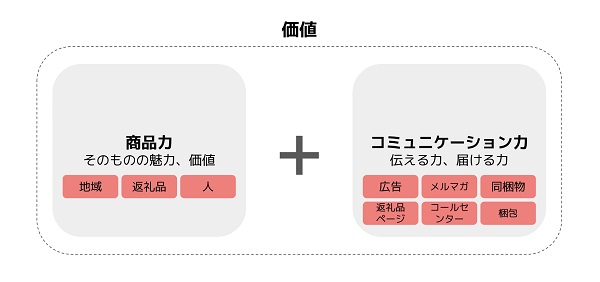

「まず前提として、運営に関わる自治体職員や受託を受ける中間事業者の方々は制度の趣旨理解と地域と返礼品に関する理解を深めなければなりません。そのうえで、独自性のある運営を目指すことが大切です」と黒田さんは話します。「ふるさと納税が寄附者に提供できる価値を分解すると、商品力とコミュニケーション力に分けられます。商品力は返礼品だけでなく、地域やその土地の人を含めています。売るためのテクニックともいえるコミュニケーション力だけではなく、運営者としては商品力の価値をよく理解しなければいけないでしょう。商品力を高めていける運営があるべき適切な運営の形だと考えています」と続けました。

イミューによる支援で確かな価値を寄附者へ伝える

寄附額最大化という従来の運営が先々長く続くものではないと感じながらも、自分たちで方向性を定めていける自治体はあまりないようです。通常の物販であれば顧客の声から答えを導き出すことがありますが、ふるさと納税でも同様に、寄附者の声を聞くことは大切なことといえるでしょう。

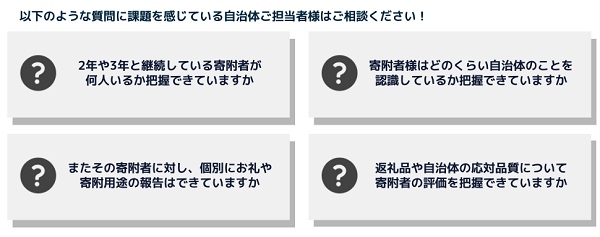

イミューでは"ふるさとリピートマップ" 特許出願中(特願2022-144015)というシステムをリリースしました。継続的に寄附している方々を可視化できるツールです。当システムでは、寄附者が過去に何回、何円の寄附を行ったのか閲覧できます。また、氏名などの個人情報を提供することなく、ポータルサイトが発行しているIDによって情報が閲覧できるようになるため、簡単・安全に寄附者との関係性を可視化することができるのです。

ポータルサイトから取得できるデータ以外にも、寄附者の情報を活用できるようになると黒田さんは話します。「寄附回数や寄附金額といった情報だけではなく、寄附者がどれくらい自分の自治体を好きでいてくれているのか、アンケート調査によって先々の寄附意向を可視化することも可能です。今までリピーター向けの取り組みができていなかった自治体も、ふるさとリピートマップを活用いただければすぐにでも取り組みを始められるようになるでしょう」とのことです。

既に始まっているリピーター向けの取り組み

リピーター獲得に熱心な自治体では、自分たちでデータを活用し、既にリピーターに向けた取り組みを始めているようです。例えば、山形県では3年以上連続で寄附している方にのみ『山形心のふるさと県民』として認定し、山形ファンクラブの会員証をお送りしています。

リピーター情報の可視化によって、寄附実態を正しく把握し、それらをどう高めていくかを検討することで、各自治体の特色が出る独自性のある取り組みを実践できるようになるのではないでしょうか。

イミューとともに歩むこれから先のふるさと納税の在り方

中間事業者やポータルサイトなどの競争の影響もあり、寄附額を最大化させるためのコミュニケーションに囚われた流れは、これから数年間続くことが予測されます。「今は年々規模が拡大していることから、寄附の集め方に対する課題感に目が行きがちです。しかし、これから先、集めた寄附の“使い方”がより重要な課題となるのではないでしょうか。そのとき、何年も寄附を続けてくれているリピーターの方々へ、どういったアクションを取るのかが大切です。イミューでは地域の魅力を適切に寄附者に伝えられるような支援を心がけて、自治体の皆さまとともに歩んでいきたいです。また、地域の魅力を伝えることで、移住・定住のきっかけになり、地方活性化となればと思っています」と最後に黒田さんは想いを強く語ってくれました。

激化する寄附額最大化の動きに、差別化によって競争を生むのではなく独自性を活かした価値の発信から、唯一無二の商品力を提供できるよう支援するイミュー。ふるさと納税の枠組みを超えて、「ふるさとの魅力を発信」したいとお考えの自治体はぜひ相談してみてはいかがでしょうか。

システムリリースに際して無料分析キャンペーン

継続寄付可視化システム「ふるさとリピートマップ」をリリースしました。

当社は合計寄附で180億円以上になる複数自治体様とともに開発を行ってまいりました。成果の出し方がわからない、そんな自治体様はご連絡下さい。

先着10自治体様まで無料で診断させていただきます。

先着10自治体様無料診断

お問合せフォーム(所要時間1分):こちら

※株式会社イミューの都合によりキャンペーンは終了させていただく可能性がございます。

※今回のキャンペーンによる可視化に際して、「寄附者の個人情報」にあたる情報は収集いたしません。ご要望があれば別途ご案内させていただきます。

合わせて読みたい