2022年6月1日から施行される「令和3年特定商取引法・預託法等改正」。この改正についての事業者向け説明会が、2022年3月、消費者庁取引対策課により開催されました。

今回の説明会では、改正のポイントのうち、特に「通信販売に関する規定の新設」と「電磁気的取引によるクーリング・オフの導入」について詳しく解説がされています。

本記事では特に、「通信販売に関する規定の新設」のインターネット通販事業者に影響のある部分について要点を紹介します。解説全体および詳細はアーカイブ動画をご参照ください。

令和4年6月に施行される改正のポイント

2022年(令和4年)6月1日に施行される「令和3年特定商取引法・預託法等改正」のポイントは以下の3点です。

1.通信販売に関する規定の新設

2.電磁気的記録によるクーリング・オフの導入

3.預託等取引に係る抜本的な規制強化(販売預託の原則禁止等)

各内容について簡単に説明させていただきますが、詳細について知りたい方はアーカイブ動画をご覧いただければと思います。

1.通信販売に関する規定の新設

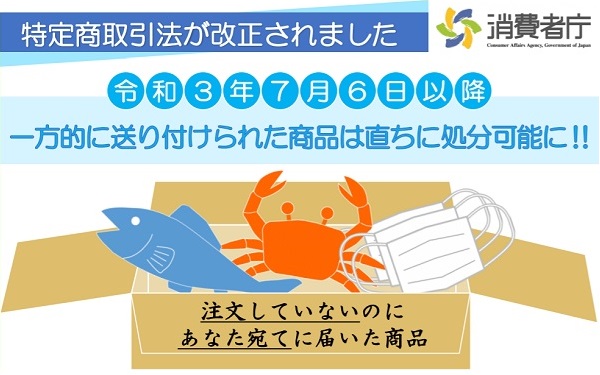

新設される規定の背景には、詐欺的な定期購入商法の増加があります。代表的な例として、以下のような手口があります。

- 「初回無料」や「お試し」と表示があるのに、実際には定期購入が条件となっていた

- 「いつでも解約可能」と表示してあるのに、実際には解約に細かい条件があった

定期購入である旨や解約の条件が非常に小さい文字や離れた位置に表示されている、あるいはそもそも表示されていないなどの手口が事例として挙げられています。

こういった手口により、定期購入や解約についての条件を認識しないまま契約した消費者が、高額な代金や違約金の支払いを迫られるというトラブルが増加していました。そこで、通信販売の申込み段階において、商取引を行う上で通常必要な基本的事項について、以下の2点が定められました。

① 表示の義務付け

② 誤認させるような表示の禁止

2.電磁的記録によるクーリング・オフの導入

特定商取引法では、訪問販売等の取引について、消費者はクーリング・オフ制度を利用できます。従来、クーリング・オフを行うためには、消費者が書面で事業者に通知を行う必要がありましたが、今回の法改正により、クーリング・オフは、書面だけでなく電磁気的記録により行うことも可能となりました。

電磁気的記の代表例としては、電子メール、専用フォーム、USBメモリ等があげられます。ファックスでの通知も対象となります。これらは書面と同様、発したときにその効力を生じます。

3.預託等取引に係る抜本的な規制強化

「令和3年特定商取引法・預託法等改正」では、販売預託(※1)は原則禁止されます。また、従来の預託法では、規制対象が政令指定された特定商品のみでしたが、改正によりすべての物品が規制対象となります。

※1・・・販売預託とは、事業者が商品を販売すると同時に販売した商品を預かり、第三者に貸し出すなどして、運用して得られた利益を、後で購入者に還元すると告げて高額な商品を消費者に購入させることを指します。

通信販売に関する規制の新設の詳細

ここでは「通信販売に関する規定の新設」について詳しくみていきます。

適用対象となる通信販売の形態

新設される規制では、通信販売の申込段階において、「法第12条の6」に基づき、商取引を行う上で通常必要な基本的事項についての表示が義務付けられます。この対象となるのは、「事業者が定める様式等に基づいて申込みが行われるもの」で、以下の2点です。定期購入に限らず、一回限りの売買契約も対象となります。

① カタログ・チラシ等を利用した通信販売

-申込書面(申込用はがき、申込用紙等)

② インターネットを利用した通信販売

-最終確認画面に相当する画面

「最終確認画面」は、表題の有無や内容、名称に関わらず、申込ボタン等をクリックすることにより契約が完了する画面のことです。契約完了後、決済のみ別画面に遷移する仕様の場合は、遷移前の画面が最終確認画面となります。

インターネット通販の最終確認画面において、申込みの内容を、顧客が容易に確認でき、訂正することができなければ問題になります。たとえば、最終確認画面で注文内容を確認できない、注文内容を修正するためのボタンや前のページに戻る設定がないなどが該当します。また、最初から定期購入契約の設定となっており、意図せずに定期購入契約の申込をしてしまう設定も問題となります。

表示義務の項目

通信販売に関する規制の新設により、対象となる取引で義務付けられる表示は以下の通りです。これらは「法第12条の6第1項」で定められています。表示を行わない場合、あるいは事実と異なる表示を行った場合、法律違反となります。

表示が義務付けられる項目

- 分量

- 販売価格・対価

- 支払時期及び支払い方法

- 引渡時期・移転時期・提供時期

- 申込みの期間がある場合、その旨・その内容

- 申込みの撤回・解除に関する事項

最終確認画面における表示

最終確認画面では、原則、全ての事項を網羅的に表示する必要があります。ただし、以下のような場合は、消費者が明確に認識できることを前提として、対象となる表示事項・参照箇所を明示し、広告の該当箇所等を参照させる形式も可能です。

- 消費者の閲覧する媒体によって画面の大きさや表示形式が異なる可能性

- 商品ごとに販売条件等が異なるなど、全ての事項を記載するとわかりにくくなる場合等

各事項の詳細は以下記事をご参照ください。

申込みの撤回・解除に関する事項の注意点

詐欺的な通販商法で被害が多い以下のような条件がある場合は、リンク先や参照箇所に委ねるのではなく、最終確認画面において明示する必要があります。

- 消費者が想定しないような解約方法の限定

ー電話した上でメッセージアプリを操作、追加の個人情報提出 - 解約受付を特定の時間帯に限定

- 消費者が申込みをした際の手段に照らして当該消費者が容易に手続を行うことができると考えられる手段での解約連絡を受け付けない

また、これはあくまでも法第12条の6における表示事項について述べたものです。解約方法に制約がある旨を表示することによって、当該制約が民事的に有効となるものではありません。不当に消費者の権利を制限し又はその義務を荷重する条項は、消費者契約法等により無効となることがあります。

電話で解約を受け付ける場合の注意点

通信販売において多いトラブルが、解約をしたいが電話がつながらないというものです。電話で解約を受け付ける場合、確実につながる電話番号を掲載しておく必要があります。また、以下のような場合は、不実のことを表示する行為に該当するおそれがあります。

- 最終解約画面に表示された電話番号に消費者から電話をかけても一切つながらない

- 窓口担当者に要件を伝えて折り返しの連絡を依頼した後に一向にその連絡がない

禁止される表示

新設される通信販売に関する規定では、「法第12条の6第2項」において、以下のように、誤認させるような表示が禁止されています。

- 書面の送付や手続に従った情報の送信が契約の申込みとなることにつき、人を誤認させるような表示

例)無料プレゼントを強調して、有償契約の申込みであることがわかりにくいもの。「送信する」「次へ」ボタン等、有償契約申込みと分かりにくいCTA(Call To Action:消費者に行動喚起するボタン等)

- 第12条の6第1項各号に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示

表示事項それ自体だけでなく、表示の位置、形式、大きさ及び色調等を総合的に考慮して判断されます。特に、定期購入契約については、「お試し」「トライアル」「いつでも解約可能」等の文言に注意しましょう。ただし、これらの文言が事実に基づいているのであれば、禁止されるものではありません。

その他

不実告知の禁止

改正法における、法13条の2の規定です。通信販売に係る契約の申込みの撤回・解除を妨げるために、以下の事項について不実のことを告げる行為が禁止されます。

- 申込の撤回・解除に関する事項

例)事実に反して「定期購入契約になっているので残りの分の代金を支払わなければ解約はできない」と告げる

- 契約の締結を必要とする事情に関する事項

例)事実に反して「その商品は、いま使用を中止すると逆効果になる」と告げる

なお、不実のことを告げる行為とは、電話等の口頭で伝達するのはもちろん、電子メール等を用いる場合等、伝達の手段を問わず該当します。

取消権の創設

改正法における、法第15条の4では、消費者の権利に関して規定されています。

事業者が法第12条の6に違反する表示を行い、消費者が誤認して特定申込みの意思表示をした場合、消費者は申込みの意思表示を取り消すことが可能です。これをは「取消権」として、法律上の権利として規定されています。

申込みの意思表示が取り消されると、契約は当初からなかったことになります。取消権の行使方法や効果は、特別の定めがない限り、民法の取り消しの規定によります。

罰則について

「第12条の6第1項」で定められる事項を表示しないまたは不実の表示を行った場合、あるいは「第13条の2」で定められる不実告知を行った場合、個人に対しては3年以下の懲役又は300円万円以下の罰金が科されます(併科あり)。また、法人重科により、法人に対しては1億円以下の罰金が科されます。

「第12条の6第2項」で定められる誤認される表示を行った場合、個人・法人ともに100万円以下の罰金が科されます。

まとめ:事業者が対応すべきこと

通販事業者

申込書面や最終確認画面の表示確認

- 法定された6つの事項を適切に表示

- 有償契約の申込みとなることを明確に表示

- 文字のサイズ・色や各事項の表示位置が適切か、消費者が明確に認識できるか確認

通販以外の特定商取引法の取引類型に係る事業者

契約書面等の記載を確認

- 契約書面等に「書面又は電磁気的記録により」クーリング・オフが可能である旨の記載

電磁気的記録によるクーリング・オフの受付方法を確認

- 合理的に可能な範囲で電磁気的記録による通知の方法に対応

- 一方的に不合理な方法に限定しないよう注意

Q&A:セミナーテーマに関する質問と回答

Q:今回の法改正の対象が定期購入に限定せず、通販全般にした理由は何ですか?

A:法第12条の6は、詐欺的な定期購入商法への対策を念頭に置いて規定されたものですが、事業者が定める様式に基づき、事業者が手続きを主導するという、通信販売の形態そのものが、詐欺的な定期購入商法の構造的な要因として考えられました。また、定期購入契約について厳密な定義を置き、これに限って規制すると、悪質な事業者がその定義に当てはまらない契約形態を模索して脱法行為を行うことも懸念されました。

さらに、通信販売のニーズや取引が拡大するなかで、取引全般の適正化をはかるという観点もありました。改正前の法律でも、特にインターネット通販においては、申込内容が容易に確認できない状態は、行政処分の対象となっています。これが改正法により表示すべき事項が具体的に法定化されました。

Q:最終確認画面における表示は、スマホでスクロールする必要がある形も認められますか?

A:表示方法については消費者の端末によっても状況が異なり、スクロールを用いて表示したほうが見やすい、わかりやすい場合も考えられるため、一律に一画面内に収まることを求めるわけではありません。一方で、関係ない情報を最終確認画面に盛り込み、複数回スクロールしなければ必要な情報に到達できない表示は、誤認させる表示に該当します。

Q:最終確認画面において、消費者が明確に認識できるように表示事項・参照箇所・参照方法を明示した上で、リンク先に必要事項を明示する場合、どの項目まで表示が可能ですか?

A:まず、最終確認画面上にすべての事項を直接表示することが原則です。リンク表示等が認められるのは、消費者にわかりにくくなる事情がある場合で、消費者が明確に認識できることを前提として、対象となる表示事項・参照箇所や参照方法を明示し、広告の該当箇所等を参照させる形式も可能です。個別事案についての判断は差し控えますが、一部ではなくすべての事項をリンク表示することは、規定に合致しないものと考えられます。

Q:音楽聞き放題や雑誌読み放題等の月ごとの利用料が変動するサブスクリプションにおいて、一定期間の分量の目安を表示するには、どのような表示が想定されますか?

A:具体的な表示形式は販売する商品・サービスによって異なります。サブスクリプションの役務提供では、利用できる回数や期間表示します。音楽や雑誌等では、たとえば、何万曲聞き放題、何千冊読み放題等が分量として含まれますが、そこまでを最終確認画面で表示する必要はありません。たとえば、端的に一カ月単位の契約であることがわかる表示で十分と考えられます。他方、複数のプランで利用可能な範囲に差が設けられている場合には、どのプランなのか明示する必要があります。

Q:クレジットカード払いの支払い時期を表示する場合、毎月何日に請求が行われるという細かい表示は必要ですか?

A:広告上の表示と基本的な考え方は同じですが、最終確認画面の段階では実際に使用するクレジットカードが特定されるため、その表示を行うのが基本です。引き落とし日までは事業者が把握できない可能性が高く、その表示は求められません。ただし、定期購入の場合、全額まとめて引き落とされるのか、月々の支払なのか、支払金額と支払時期を明確にする必要があります。

Q:改正法が試行される6月1日までにすべてに対応できない場合、すぐに処分される可能性はありますか?また、事業者として対応したつもりでも、法令に違反している可能性も考えられます。それが悪質でなければすぐに事業停止にはならないでしょうか?

A:改正法に基づく義務は6月1日から生じます。違反した場合、消費者庁が公表している処分基準に基づき、事業者のコンプライアンス体制、違反行為の悪質性、被害の現実の広がり、将来の拡大可能性を総合的に考慮して処分を行います。基本的には、日頃から顧客と向き合い、コンプライアンスに配慮して事業を営んでいれば過度に行政処分を気にする必要はありません。とはいえ、法律上の義務を守らなくて良いというわけではありません。

合わせて読みたい