改正特定商取引法の施行に伴い、令和4年(2022年)6月1日以降、EC事業者はECサイトの最終確認画面において、所定の契約事項の表示が義務付けられます。本記事では、表示義務のガイドラインに基づき、EC事業者が対応すべき点をわかりやすくまとめました。

この記事の目次

改正特定商取引法施行に際しEC事業者が対応すべきこと

令和4年(2022年)6月1日から施行される改正特定商取引法により、EC事業者はカートにおける「最終確認画面」において、下記の契約事項を顧客が簡単に確認できる形での表示が義務付けられています。

1.分量

2.販売価格・対価

3.支払の時期・方法

4.引渡・提供時期

5.申込の撤回、解除に関すること

6.申込期間(期限のある場合)

最終確認画面とは?

最終確認画面とは、ECサイトにおいて画面内に「申込」「購入」などのボタンが設置された、ボタンをクリックすると契約申込が完了する画面のことです。ECサイトでは、商品をカートに入れてから購入完了するまでにいくつかの画面を遷移することがありますが、購入完了に至る前の最後のページのことを、最終確認画面といいます。

なお、契約申込完了後にカード決済画面に遷移して決済情報を入力する仕組みの場合は、遷移前の画面が最終確認画面となります。また、最終画面以外で上記の事項を説明しても、表示義務を果たしたことにはなりません。

表示義務に対応しないとどうなる?

令和4年(2022年)6月1日から施行される改正特定商取引法では、ECサイトの最終確認画面における上記契約事項の表示を義務付けるとともに、消費者を誤認させるような表示を禁止しています。これに違反する表示により消費者が誤認をして契約申込を行った場合、消費者が契約の取消権を行使できる可能性があります。

また、今後、ECサイトにおいて上記事項の表示は当然のこととなっていくはずで、表示を行っていないECサイトは消費者にとって信頼できないとみなされるおそれもあります。

最終確認画面で表示すべき契約事項の詳細

改正特定商取引法において表示が必要とされる6つの契約事項について、それぞれ詳細を以下に解説します。定期購入やサブスクリプションは一般的なEC通販に比べて表示すべき点が多くなっているので注意しましょう。

1.分量

商品の数量やサービスの提供回数など、同一商品で内容量などが異なる商品を販売している場合は、各商品を明確に区別できるよう「○個入り」「○ml」なども表示することが適切とされます。

定期購入サービスとして提供する際は、各回の分量も表示しなければなりません。また、サブスクリプションサービスの場合は、サービスの提供期間と、期間内に利用可能な回数を明示する必要があります。解約まで契約が続く無期限のサブスクリプションの場合、目安として1年単位の総分量など、一定期間の分量を明示することが推奨されています。契約の自動更新がある場合はそれも明示します。

2.販売価格・対価

個々の商品の販売価格と、支払総額を表示します。送料、手数料やサービス料などが発生する場合は、実際に支払う金額を併記します。ただし、申込時点では送料が確定できない事情がある場合は、例外的に申込後の連絡も可能です。

定期購入の場合は、初回だけでなく2回目以降の各回の代金と、代金総額を明示します。無償または割引価格を経た後に通常価格に自動的に移行する場合は、移行時期と金額も明示します。解約まで契約が続く無期限のサブスクリプションの場合、目安として一定期間の支払い総額などを明示することが推奨されています。

3.支払の時期・方法

支払方法だけでなく支払時期も表示します。定期購入の場合は、初回だけでなく2回目以降の各回の請求時期も表示します。顧客にとって分かりにくい表示になる場合は、別の箇所で表示を行い、最終確認画面の顧客が明確に認識できる箇所にリンクを貼るという形も可能です。

4.引渡・提供時期

商品の発送時期、サービスの提供時期などを表示する必要があります。定期購入の場合は、初回だけでなく次回の発送時期も明示します。基本的に最終確認画面で表示する必要がありますが、逆に顧客にとって分かりにくい表示になる場合は、別の箇所で表示を行い、最終確認画面の顧客が明確に認識できる箇所にリンクを貼るという形も可能です。

5.申込の撤回、解除に関すること

キャンセルや返品、解約を行うにあたっての条件、期限、連絡先や連絡方法など必要な情報を、顧客が見つけやすい位置に表示します。キャンセル料や違約金、その他顧客にとって不利益が発生する場合は、それも明示します。

基本的に最終確認画面で表示する必要がありますが、逆に顧客にとって分かりにくい表示になる場合は、別の箇所で表示を行い、最終確認画面の顧客が明確に認識できる箇所にリンクを貼るという形も可能です。ただし、解約方法が特定の手段のみ、消費者にとって一般的ではない方法、受付時間が限定的、手続きが複雑といった場合は、最終確認画面で明示する必要があります。受付が電話のみの場合は、電話番号の掲載も必要です。

6.申込期限(期限のある場合)

期間限定での販売を行う場合は、申込期限を明示します。「今だけ」のような曖昧な表現ではなく、具体的に表示することが求められます。表示方法としては、バナー表示や詳細ページへのリンク、別ウインドウ表示なども可能です。

なお、ここでいう期間限定とは、その商品が購入できる期間のことを指します。数量限定や、商品自体はいつでも購入できるものの特定の価格、条件、特典などが適用される期間が限定されているという場合は該当しません。

早めに現状のカートシステムを確認しよう

改正特定商取引法においてEC事業者が対応すべきことが分かったら、まずは自社のECサイトの最終確認画面と表示義務とを照らし合わせ、対応が必要な点を確認しましょう。モール型のECサイトも対象となります。最終確認画面での表示は、ECサイトの他のページに比べてシステム上の制限があるため、場合によってはカートを運営するシステム会社への相談が必要になるかもしれません。

また、表示義務を守ることは当然ですが、ECサイトのデザインの統一性を崩さない形にすることも重要です。表示義務は基本的に最終確認画面が対象ですが、消費者の使用デバイスやカートのシステム上、逆に消費者にとって分かりにくい表示になる場合は、リンクを貼って別の箇所で表示するという形が可能な場合もあります。

このように、義務付けられた表示をただ追記するだけでなく、さまざまな調整が必要な可能性があるため、できるだけ早めに着手することをおすすめします。

紙媒体での通販も要注意

今回の改正特定商取引法は、ECだけでなくカタログなど紙媒体での通信も対象となります。紙媒体の通販で「最終確認画面」にあたるのが、注文ハガキや申込用紙などの申込のための書面です。ここでも、最終確認画面と同様の契約事項の表示が義務付けられています。ただし、紙媒体の場合、ECよりもスペースに限りがあるため、場合によっては別の箇所に必要事項を表記して、申込の書面でその箇所を明示するという形も可能です。

ECだけでなく紙媒体でも通販を行っている場合は、合わせて確認して、必要な対応を行いましょう。

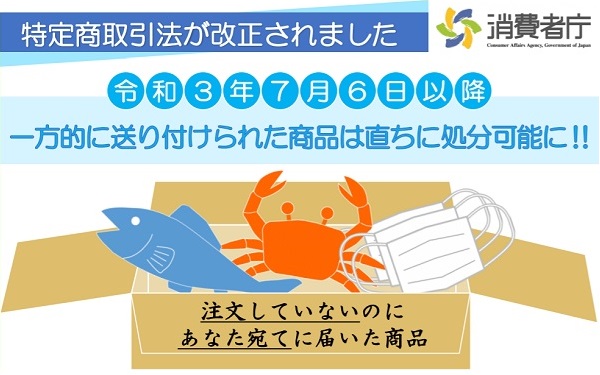

改正特定商取引法施行の背景

今回の改正特定商取引法が施行される背景には、定期購入における「悪質なお試し商法」の増加があります。令和2年6月26日には、消費者委員会から『「悪質なお試し商法」に関する意見』が発表されています。この発表では、悪質なお試し商法について以下3つの類型が紹介され、注意喚起がなされています。

1.回数縛り型

お試し価格を誇張して一回限りのお試し販売と見せかけ、実際は、最低●回の購入などの条件がある。

2.違約金型

定期購入契約だが回数縛りなどの条件はなく、解約はいつでも可能だが、中途解約した場合に初回がお試し価格ではなく通常価格に戻り、いわば解約料または違約金のようなものが請求される。

3.解約困難型

定期購入契約で電話による解約手続に限定されているが、電話をかけてもつながらず、その間に解約期限が過ぎてしまい、継続して利用せざるを得なくなる。

消費者が利用したくなるECサイトであるために

ECに参入する企業もECを利用する消費者も増えるなかで、安心して利用できる仕組みを作るということは、今後も市場が成長するために重要なことです。今回の改正特定商取引法は、定期購入にとどまらず、EC市場の将来を見据えたものといえます。

「悪質なお試し商法」ほど、悪質な方法でなくとも、消費者の誤認を利用する形で売上を上げる手法は長続きしません。また、そういった手法を使うEC事業者が増えると、そもそもECを利用したいと思う消費者が減ってしまいます。逆に、ECで良い買い物体験をする消費者が増えれば、今後も市場の成長につながり、それは間接的にEC事業者にも還元されます。

今回の改正特定商取引法は、EC事業者にとっては手間を取られることではありますが、ここで一度きちんと確認と対応をしておくことで、消費者がより安心して利用できるECサイトになるともいえます。すでに対応できていると思っていても、表示義務の内容が細かいこともあり、見落としがないとも限らないので、今一度見直してみましょう。

<参照>

- 【消費者庁】通販事業者の皆さんへ 最終確認画面や申込書面の表示方法の参考となる資料を掲載しています。

- 通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン

- 事業者向けチラシ「貴社カートシステムでの改正法への対応について」

合わせて読みたい