Stripe Tour Tokyo 2025 が 2025年9月3日、The Okura Tokyo で開催されました。本イベントは抽選制となるほど申込が殺到し、AI・暗号資産・サブスク・ユニファイドコマース・越境EC・不正対策など、注目テーマを軸に多様な専門家や事業者が登壇しました。

数多くのセッションの中から、本記事では4つをピックアップして紹介します。Anthropic Japan の東條英俊さん、メルコインの中村奎太さんによる基調講演では、生成AIの活用や暗号資産(ビットコイン・ステーブルコイン)の可能性が示され、今後のコマースに与えるインパクトが議論されました。

ブレイクアウトセッションでは、MIXIの名渕大樹さんがサブスク、TENTIALの稲垣勇馬さんが不正対策をテーマに登壇し、現場での課題と取り組みを具体的に共有しました。

基調講演「コマースの未来」

Anthropic Japan東條英俊さんの講演

生成AI「Claude」を提供するAnthropic Japanの東條さんは、AIが社会やコマースに与える影響について語りました。

AIと社会課題

労働人口の減少に直面する日本において、AIは生産性向上の有力な手段になると指摘しました。楽天グループがClaudeを活用し、ソフトウェア開発を効率化している事例を紹介。人間が介在せずとも長時間コード生成を続けられることで、エンジニアが戦略的・創造的な業務に集中できると述べました。AIは人の仕事を奪うのではなく補完する存在であることを強調しました。

金融・決済分野での応用

金融機関におけるAI活用では「説明可能性」が重要だといいます。従来のルールベースの不正検知に加え、顧客の行動履歴や市場環境を総合的に判断することで、より高精度な検知が可能になります。将来的には、顧客ごとに最適な条件を提示できるようになると展望を語りました。

エージェントコマースの展望

AIが消費者に代わって購買を行う「エージェントコマース」については、実現には段階を踏む必要があると説明しました。消費者の利益を守ることや、購入理由の説明、日本特有の文化(ふるさと納税や贈答習慣など)への対応が課題です。そのうえで、安全で信頼できるAIがあって初めて普及すると指摘しました。

メルコイン中村奎太さんの講演

メルカリグループで暗号資産・ブロックチェーン事業を担うメルコインの中村さんが登壇し、事業の特徴やステーブルコインの動向、日本における規制環境について語りました。

メルコインの特徴

メルコインは、メルカリのアプリ内で簡単にビットコインなどの暗号資産を売買できるサービスです。商品の売上金をそのままビットコインに交換でき、逆に売却すれば残高としてメルカリに戻り、再度買い物やメルペイ決済に利用できます。こうした「売上金⇔暗号資産⇔決済」の循環が、初心者でも使いやすい仕組みを生み出しているのが特徴です。

ステーブルコインの動向

中村さんは、法定通貨に価値が連動するステーブルコインについても言及しました。海外では途上国を中心に生活インフラとして普及が進み、米国では法整備により金融商品としての利用が広がっています。一方、日本は通貨が安定しているためユースケースがまだ限定的ですが、JPYCなど円建ての取り組みが始まり、環境は整いつつあると述べました。

規制とユースケースの関係

日本は過去の事件を踏まえ、安全性を重視した規制が整備されています。その分、暗号資産を積極的に活用する事例が広がりにくいという側面もあります。メルコインでは、すでに多くのユーザーがビットコインを使ってメルカリ内で決済を体験しており、こうした実例の積み上げが規制の改善や市場拡大につながると強調しました。

今後の展望

中村さんは、ステーブルコインの活用が今後の大きな転換点になると指摘。送金や決済がよりスムーズに行えるようになれば、暗号資産は生活に根付く可能性があると語りました。その実現には規制の変革と多様なユースケースの創出が不可欠であり、業界全体で取り組む必要があると呼びかけました。

ブレイクアウトセッション

サブスクリプション価値戦略の科学

家族向け写真・動画共有アプリ「みてね」を展開するMIXIから、みてねプロダクト開発部マネージャーの名渕大樹さんが登壇しました。

サービスの成長と課題

「みてね」は2025年に10周年を迎え、日本では新しく生まれる子どもの2人に1人の家庭が利用しているとされる人気サービスです。現在は国内にとどまらず、70か国以上で展開されています。

名渕さんは、これまでのサービス拡大の過程で直面した課題として「サブスクリプションビジネスにおけるLTV最大化」を挙げました。具体的には、課金率の向上、上位プランの利用促進、チャネルの拡充、そしてプラン単価の向上に注力してきたといいます。とくにプレミアム機能の追加開発によって、サブスクリプションプランの価値を高める取り組みを続けてきました。

値上げ前のサービス改善と初の価格改定

サービスの価値は年々高まっていたものの、長く価格は据え置かれていました。名渕さんは「価格改定の難しさ」についても言及し、値上げを決定する前に約1年間をかけて調査と社内議論を重ねたと説明しました。その間に4つ程度の新機能をリリースし、ユーザーへの提供価値を明確にした上で、約1年前にプレミアムプランの初めての値上げを実施。結果として解約率はほぼ想定の範囲内に収まり、ユーザーに受け入れられる形での改定となりました。

従量課金モデルへのスタンス

ユーザーからは動画保存容量の拡大といった要望も寄せられている一方で、インフラコストとの兼ね合いから従量課金制の導入は難しいと判断しているとのことです。ただし、iCloudのような段階的なストレージ課金モデルは参考になり得るとして、ユーザーの受容性を見極めつつ検討を続けていると話しました。

海外展開とローカライズ

「みてね」は1つのアプリで国内外共通のサービスを提供していますが、国ごとの経済状況に応じて価格を調整。さらに、海外マーケティング専任チームが現地文化に合わせたクリエイティブを制作し、認知度を高める工夫をしています。名渕さんは「ヒットするクリエイティブが生まれると、社内でも盛り上がる」と語り、グローバル展開における実践的な工夫を紹介しました。

2024年6月頃からプレミアム機能の決済にStripeを導入。自社で決済機能をゼロから構築する必要がなくなり、開発リソースを新機能開発に集中できる体制を整えたことも共有しました。

ポスト3Dセキュアの不正対策

TENTIALの稲垣さんによるセッションは、自社の不正対策の取り組みを具体的に紹介されました。

不正対策に取り組んだきっかけ

EC事業の成長に伴い、2023年春頃には約1億2,000万円規模の不正決済が発生。本格的な対策に乗り出しました。被害額だけでなく、顧客からの信頼低下、返金や運営コスト増加が大きな課題となり、特に上場準備中の同社にとって信頼を失うことは致命的だったと語りました。

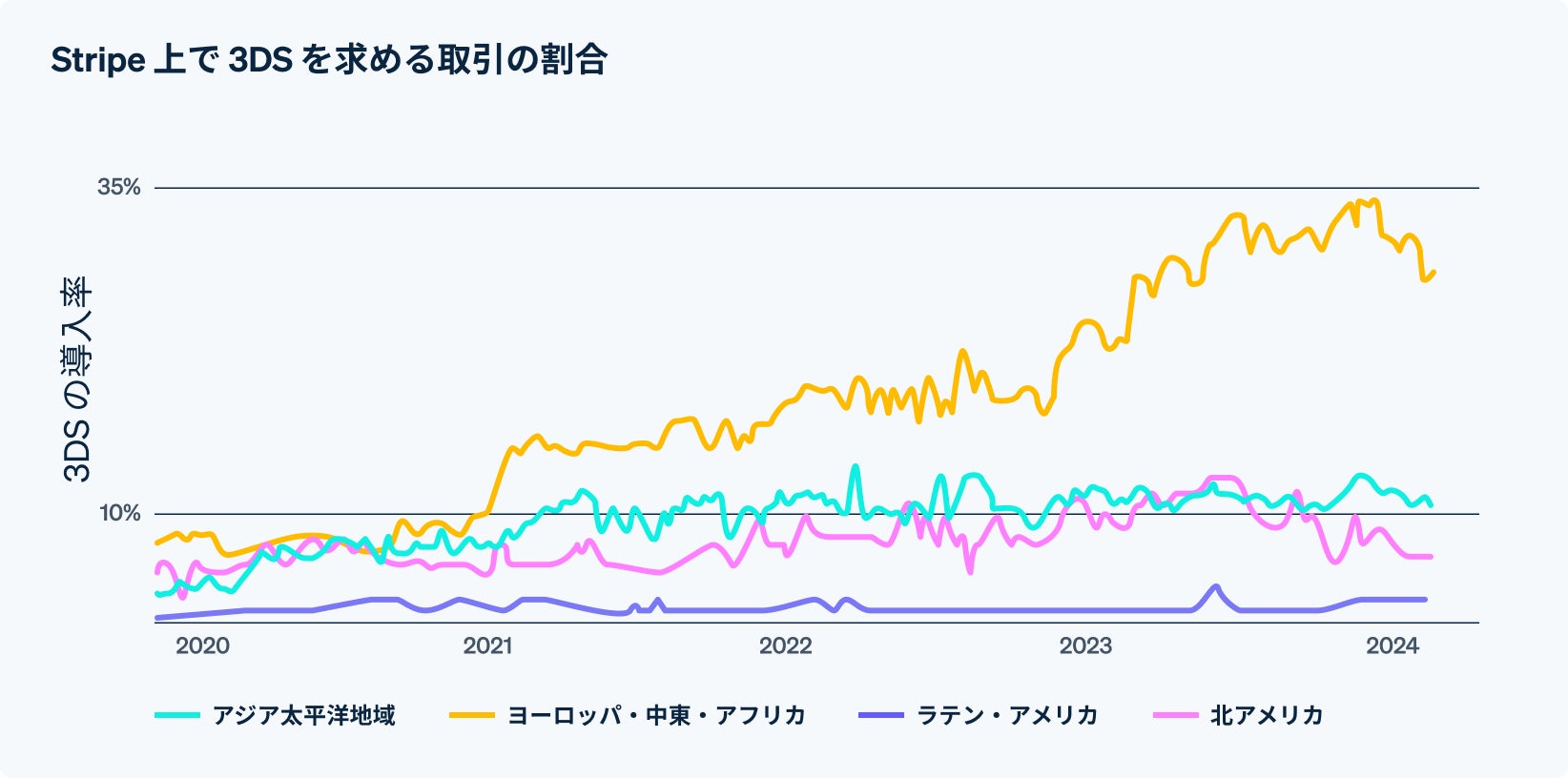

3Dセキュア導入の影響

3Dセキュア導入によって不正率は大幅に改善。導入前はカードブランド側から警告を受けるほど不正率が高い時期もありましたが、現在は1%未満に抑制できているといいます。一方で「カードが使えない」「決済できない」といった顧客の声が増加。認証コードの誤入力や実装上の不具合が要因で、TENTIALはエラーメッセージ改善やシステム修正を進めています。

稲垣さんは技術者目線から、Stripeの不正検知ソリューション「Radar」による効果を強調しました。導入当初は細かいルール設定を行ったものの、機械学習が自動で高リスク取引を検知・ブロックするようになり、多くの不正決済を防止。運用負荷の軽減にもつながったと語りました。

顧客体験と今後の展望

不正対策は顧客体験への影響が避けられないものの、継続的な分析と改善によって、同社は業界水準以上の検知精度と高い決済成功率を実現しています。今後は海外展開に合わせた不正対策強化や、新たな決済手段への対応を進めていく方針を示しました。

Stripe Tour Tokyo 2025に参加して

今回ご紹介した以外にも、Stripe Tour Tokyo 2025 では多彩なセッションが行われました。Stripe社からは海外の最新データや事例も紹介され、普段は触れる機会の少ない情報を直接聞けたのは大きな収穫です。講演が英語で行われる場面もありましたが、会場には同時通訳システムが用意されており、日本語で理解することができました。そのおかげで海外の知見もスムーズに吸収でき、ニュースや資料だけでは得られないリアルな学びを持ち帰れたと感じています。

また、体験コーナーでは PostCoffee が提供するコーヒーを無料で楽しむことができました。来場者は Apple Wallet にクレジットカードを登録した iPhone さえあれば、追加アプリや専用端末を使わずに、Stripe Terminal SDK を用いたタッチ決済を体験可能。支払い操作後にその場でコーヒーを受け取れる仕組みで、手軽さと実用性を実感できる内容でした。

Stripe Tour Tokyo はこれまで毎年開催されてきました。来年の開催は未定ですが、次回開催の際にはぜひ参加を検討してみてください。

あわせて読みたい