2021年12月8日(水)、プロジェクト単位でプロ人材を活用できる「プロシェアリング」を展開する株式会社サーキュレーションは、「情緒的価値×商品開発」と題したセミナーを行いました。オーガニックベビーフードBaby Orgenteを展開する株式会社ビーンズの長谷川真吾さんが商品開発のコツを解説しました。

【スピーカー】

長谷川 真吾さん

株式会社ビーンズ

多くのTV/雑誌掲載実績を誇る、商品開発のプロ

樋口 達也さん

株式会社サーキュレーション

プロシェアリング本部 マネジャー

この記事の目次

現在とこれからの小売市場

樋口さん:博報堂が発表した調査データによれば、最近の購買行動では、「長く使えるものを使う」「必要最低限だけ買う」「資源を無駄遣いしない」といった価値観で購入している人が多くなっており、環境や社会に配慮した商品が選ばれるようになってきています。

そんな中、商品開発においては、ペルソナ分析、ジョブ理論、ターゲット分析などのフレームワークを活用していても消費者に響かないという悩みを抱える企業が多くあります。最近では情緒的価値がキーワードになっていますが、お客様の心に響かず、価値が届かないため、リピートされないといったことが起きているのが現状です。

一方でeコマースは成長率が昨対比7.65%増と数少ない期待できる市場となっています。

大ヒットD2Cオーガニック離乳食の商品開発の裏側とは?

長谷川さん:自分の子どもを育てている当時、子どもに食べさせたいと思える離乳食がなかったことをきっかけに、オーガニックベビーフードBaby Orgenteを作りました。「自分の子どもに食べさせたいかどうか」の一点だけにこだわって作った商品です。

サーキュレーションを通じてお手伝いさせていただいている案件もありますが、その全てにおいて、自分の家族や子どもにあげたいものなのかを考えて作っています。

オーガニックベビーフードBaby Orgenteができるまで

樋口さん:社会性を醸し出せば今の“トレンド”に乗れるのか?という問いについてはどうでしょうか?

長谷川さん:目的がどこにあるのか、なぜその事業をやるのかというところによると思いますね。大企業でありがちな利益を出すためであれば、社会性を重視した商品を作って、PRを掛けるやり方で売れると思います。

大切な人のために作りたいということであれば、社会性だけにこだわっていてもダメですよね。どちらが良いか悪いかではありませんが、時代は後者である情緒に訴えかける商品の方だと感じてはいます。

樋口さん:商品開発ではニーズ×新規性×独自性を生み出すにあたって、自分/家族ゴトをしっかり言葉で紡ぎ出すのが大切になってくるということなんですね。

長谷川さん:わかりやすいので離乳食で説明しますが、「安心安全な商品を家族に食べさせたい」という判断軸を持つと、原材料を選ぶときにコストを取るのか、食べさせたいものを取るのかで何を選ぶのか変わってきます。そういうシンプルなことが消費者には伝わると思います。

ビーンズでは材料の仕入れをするために、農家まで足を運んで、どんな想いで作っているのかを聞いて共感した上で仕入先を決めています。楽しようと思えば楽できますが、実際に会いに行ってこそ、人間性がわかるものです。流通も、小売店も同じで、「この人とやろう」と思うことが愛であって、商品に愛がこもっているから、それが周囲に伝染していくイメージです。

樋口さん:2つ目のポイントが新規性ですね。Baby Orgenteでは高品質で月齢フリーということですが。

長谷川さん:離乳食というのは赤ちゃんの成長に合わせて、初期・中期・後期と食材や固さなどが変わっていくものです。Baby Orgenteはこの月齢の基準をフリーにしました。7年くらい前に作った商品ですが、今も他社から月齢フリーの離乳食は出ていないと思います。

月齢フリーにしようと思った理由は2つあります。1つは、気持ちのバリアフリーです。例えば、9ヶ月になってから離乳食を始めたというお母さんがいた場合、9ヶ月の子に6ヶ月という表記の離乳食をあげることになるんです。お母さんの中には子どもの成長が遅れているように感じてしまう方もいます。これをブランドオーナーとしてなんとかできないか考えて、月齢フリーという表記で心に寄り添っているわけです。

2つ目の理由はギフトです。祖父母、友人などから離乳食を贈ろうと思ったとき、初期、中期、後期どの離乳食をあげればいいのかわからなくて気を遣うことがないようにしました。パッケージもギフトとして贈りやすいものになっています。

樋口さん:強い製品を作る3つ目のポイントが自社らしさ。先ほどお話いただいた通り、農家から直接仕入れのオーガニック野菜を使用。また天然だしを使用しているということですね。

長谷川さん:もう一点、包材には特殊なものを使用していて、バリア性が高いパウチになっています。包材を真似できないように包材メーカーと契約し、参入障壁を設けています。

樋口さん:突き詰めていくと自分ゴト化のための「N1思考(特定の1人の顧客)」を大切にされているのかなと思います。

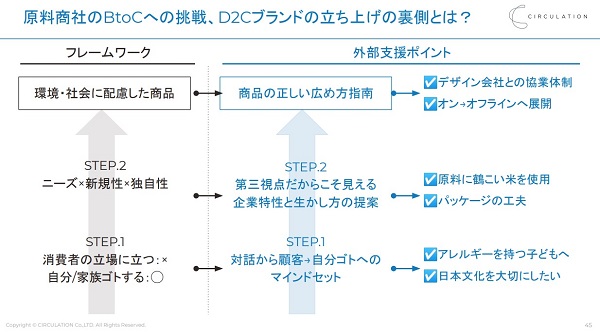

原料商社のBtoCへの挑戦、D2Cブランド立ち上げの裏側とは?

長谷川さん:前例のあるマーケティングや市場調査を行うのは、誰かの真似であって、自分ゴト化ではありません。人はそれぞれうちに秘めているものが違って、それぞれの想いがあるのでそれを大切に行ってほしいということです。

樋口さん:SUKU SUKU BALLはコンサルとして入られた事例ですが、長谷川さんが起案者ではないときには、どのように想いを見つけていくのでしょうか?

長谷川さん:自分がやりたいことではなく、その会社の社長さんがやりたいことを一緒に探しにいくようにしています。会話の中から引き出して、余分なものを削ぎ落としたものを形にしていくサポートをしていて、自社のものとは完全に分けて考えています。

樋口さん:開発するときにはどういった方が関わるんですか?

長谷川さん:社長や経営者と私の1対1でやるのがいいですね。そして、想いに共感できる人がプロジェクトメンバーになるのが理想です。社内だけではなく、デザイン会社なんかもそうですね。1人はみんなのために、みんなは1人のために。これに尽きると思っているので、1人の軸を重視すべきだと考えています。

想いがあると応援したくなるので、ファンの方が口コミで勝手に広げてくれるようなことも起こります。実際にビーンズの広告費は月に1万円以下で、ほとんど費用を掛けていません。

樋口さん:その他の事例も見ていきましょう。東京大学のONE EARTH GUARDIANSやTFI(Tokyo Food Institute:東京建物が中心の社団法人)とのお取り組みが進んでいるそうですね。

長谷川さん:東京建物が本気で地球のことを考えた事業をやりたいということで、営利目的でないことを明示するため社団法人を立ち上げました。私はそこで理事を務めています。直近の取り組みとして、東京大学のONE EARTH GUARDIANSとともに「フードロス」をテーマにしたビジネスコンテストを実施しました。

工場で廃棄しているようなものを、実際に世の中に出していく企画がグランプリになり、今はその企画の実装に向けて動いています。

樋口さん:プロジェクトを立ち上げるときにうまくいきそうにない特徴ってありますか?

長谷川さん:熱量や意志がないプロジェクトはうまくいきませんね。諦めない心が必要です。

樋口さん:新規事業を始めようとすると、社内で足を引っ張られることは日常茶飯事ですが、どうやって乗り越えていけばいいでしょう?

長谷川さん:気持ちがあれば大丈夫と言いたいところですが、現実的に大変であることも理解しています。そういうときこそプロシェアリングの出番ですよね。外部のプロ人材が「やった方がいいですよ」と後押してくれると進みやすくなります。

選ばれるD2C商品を生み出すためにやるべきこと、やってはいけないこと

樋口さん:失敗する3つの要因をまとめると次の通りですね。

1.自分ゴト化していない

2.オリジナリティーがない

3.自社ですべて解決しようとする

自分ゴト化していないというのは、意志がないということですよね。2つ目と3つ目はつながっている部分もあるかもしれません。外部の目がないと気づけない部分もあるんではないでしょうか。

長谷川さん:似たような会社と何が違うのかわからないようなときには、「いっそ辞めて別のことをすれば」と伝えることもありますね。自分の周りや世の中の動きを見ていたら解決されていない課題はまだまだあるので、そっちをやろうと勧めることもあります。

セミナーに参加して:大切な人に食べさせたいものにこだわって作れば想いはつながる

企業である以上、売上や利益を最優先にして商品開発や新規事業を推進していくことは少なくないことかもしれません。しかし、長谷川さんが語ったように自分の大切な人に食べさせたいものになっているかにこだわりながら開発されたD2C商品は、その商品価値やストーリー性に心を惹かれるものになることでしょう。

消費者からの共感を得て、人気を集める商品は、SNSや口コミで広がり広告費を抑えた販売戦略にもつながります。

誰のためにどんなものを提供したいのか。D2C商品の開発にあたっては具体的なユーザーの顔を思い浮かべながら進め、行き詰まった際にはプロシェアリングのようなサービスを利用し、外部の視点を取り入れてみるのも良いでしょう。

▼「プロシェアリング」について

https://circu.co.jp/service/

合わせて読みたい