経済産業省が公表した「令和6年度 電子商取引に関する市場調査報告書」にもとづき、日本のEC市場の現況を解説します。国内BtoC-EC市場は26兆1,225億円へと拡大し、サービス分野が急伸する一方、物販は成熟しデジタルは小幅な成長にとどまりました。スマートフォン経由の購買が主流化するなか、物流やセキュリティの課題、越境ECやリユース市場の台頭など、事業者が押さえるべき最新動向をまとめています

この記事の目次

国内BtoC‑EC市場の全体像

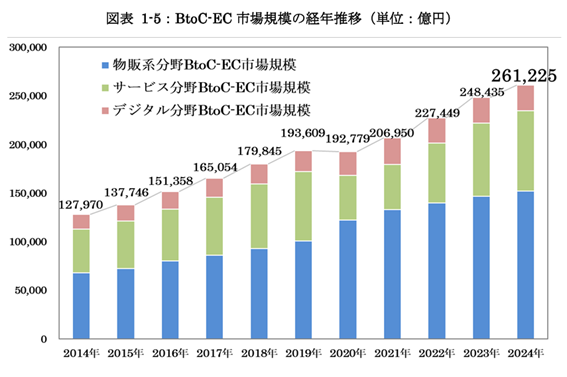

経済産業省が公表した2024年度の電子商取引に関する市場調査では、国内のBtoC‑EC市場規模(物販・サービス・デジタル3分野の合計)は26兆1,225億円でした。前年より約1兆2,790億円増えており、BtoC‑EC市場の拡大が続いていることが読み取れます。

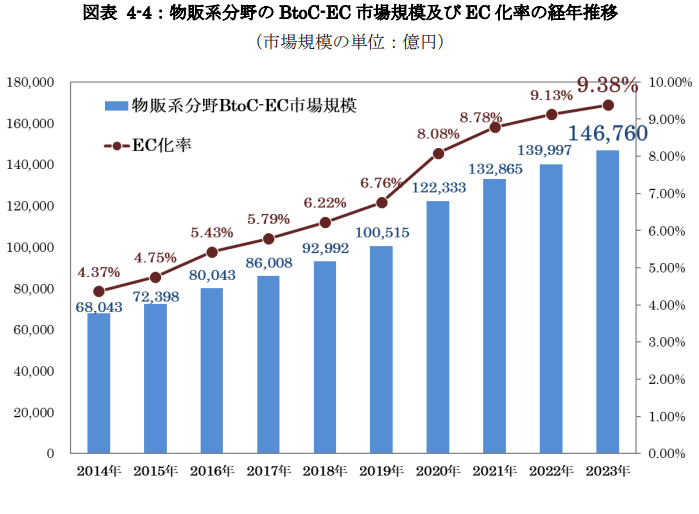

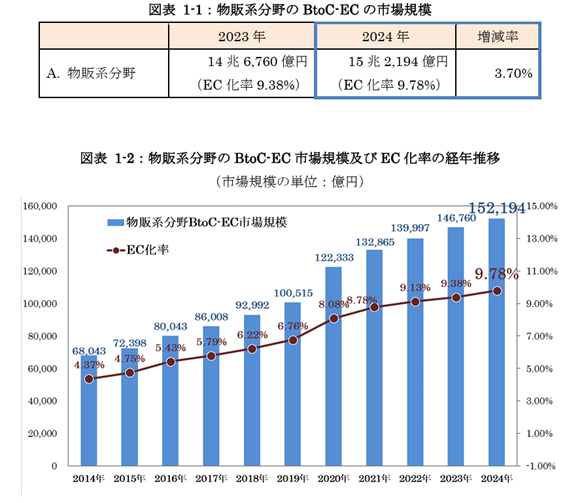

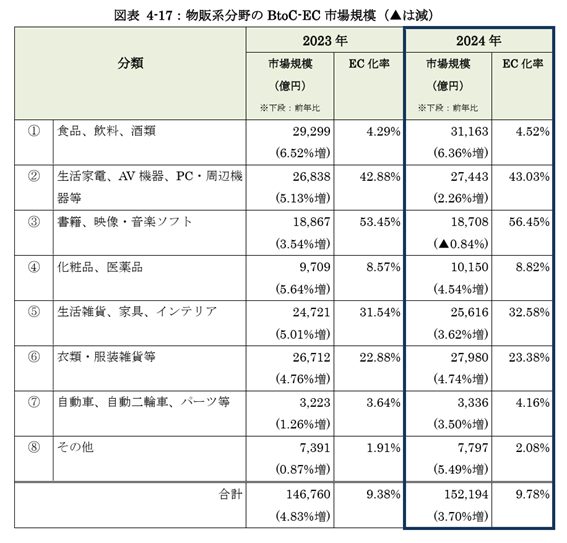

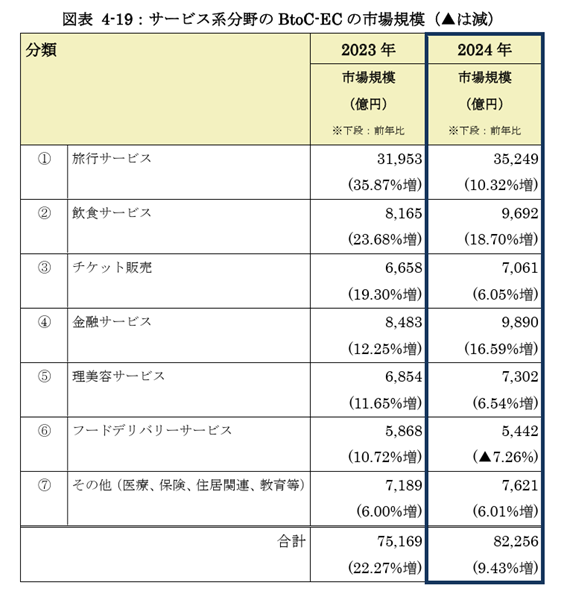

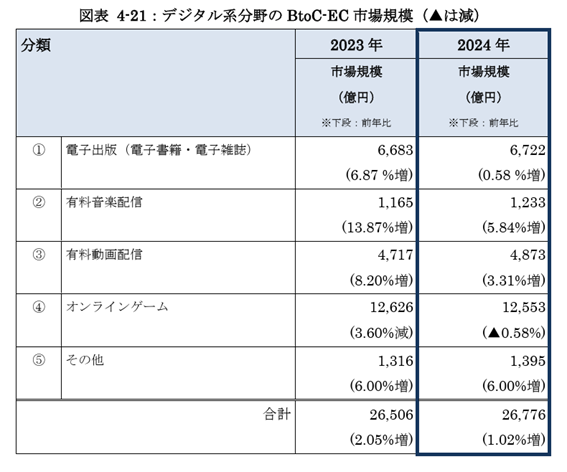

物販系のBtoC‑EC市場は15兆2,194億円で、前年から3.70%増加しましたが、2020年以降に見られる成長鈍化傾向が続いているとも報告されています。サービス系分野は8兆2,256億円となり、前年から9.43%増と3分野の中で最も伸び率が高い結果でした。一方、デジタル系分野は2兆6,776億円で前年比1.02%増と小幅な増加にとどまり、成長は穏やかです。

こうした全体の伸びを支えている要因として、スマートフォン経由の取引拡大が挙げられます。世帯当たりのスマートフォン普及率は2023年に90.6%へと上昇し、物販のBtoC‑EC市場におけるスマートフォン経由の取引規模は9兆3,904億円で物販EC全体の約61.7%を占めました。プッシュ通知などのアプリ機能により消費者へのアプローチが容易になっており、今後もスマートフォン経由の取引が市場拡大の主要なけん引役になると見込まれます。

物販系分野の動向

食品・飲料・酒類

物販分野で最大のカテゴリーは「食品・飲料・酒類」です。市場規模は3兆1,163億円で前年から6.36%増加しており、EC化率は4.52%でした。コロナ禍をきっかけに食料品をネットで購入する習慣が定着し、総合スーパーやネットスーパーが成長を牽引しています。店舗出荷とセンター出荷を組み合わせたハイブリッド型のネットスーパーが増加し、サブスクリプション制や生鮮食品の強化によって利用頻度と客単価の向上を図る動きも見られます。2024年上旬にはサプリメントで健康被害が報じられ、一時的な不安が広がりましたが、高齢者のEC利用増加や生活習慣病予防ニーズの高まりが支えとなり、市場は依然として拡大傾向にあります。

生活家電・AV機器・PC周辺機器

家電・AV機器・PC周辺機器分野のBtoC‑EC市場規模は2兆7,443億円で前年から2.26%増加し、EC化率は43.03%と物販分野の中でも高水準でした。円安や原材料高騰で製品価格が上昇していますが、省エネ家電や高価格帯の美容家電への需要は底堅く、堅調な伸びを示しています。このカテゴリーは「探索財」に分類され、事前の比較検討がしやすいためECと相性が良いと言われています。実店舗とECを融合したショールーミングやリアルタイム価格連動、店舗内Wi‑FiによるSNS発信の活用など、販売チャネルを横断した取り組みが進んでいます。近年は家電のリユース・リサイクル市場が拡大しており、リファービッシュ品やリペアを前提とした製品設計が注目されています。

書籍・映像・音楽ソフト

紙媒体の書籍やDVDなどを含む「書籍・映像・音楽ソフト」の市場規模は1兆8,708億円で前年から0.84%減少し、EC化率は56.45%でした。紙の出版市場は縮小が続いており、物価高や実質賃金の低下による娯楽支出の抑制が影響していると考えられます。電子出版の市場規模は6,722億円で前年比0.58%増と伸びが鈍化したものの、電子コミックが市場を牽引し、ウェブトゥーンやNFT付きコンテンツなど新たなビジネスモデルも登場しています。海賊版サイトや違法アプリによる被害は依然深刻で、海外向けの翻訳版サイトも増えているため、著作権保護が重要な課題となっています。

化粧品・医薬品

「化粧品・医薬品」分野のBtoC‑EC市場規模は1兆150億円で前年比4.54%増、EC化率は8.82%でした。化粧品は実際に試して選ぶ「経験財」であるため店頭販売が根強く、EC化率は低い傾向にあります。ただし、マスク着用の緩和や外出増加によってメイクアップ用品の需要が回復し、製品の高付加価値化やメンズ美容、エシカルコスメが市場拡大を支えています。バーチャルメイクやAIによる肌診断、オンラインカウンセリングといったデジタル技術の導入が進み、ライブコマースや広告施策の強化によってEC利用はさらに広がるでしょう。医薬品については一般用医薬品のネット販売が拡大し、オンライン服薬指導や電子処方箋の導入によって市場が伸びています。一方、若年層への乱用防止を目的とした薬機法改正案により、一定の医薬品はオンライン販売が規制される動きも出ており、今後の動向に注意が必要です。

生活雑貨・家具・インテリア

生活雑貨・家具・インテリアの市場規模は2兆5,616億円で前年から3.62%増加し、EC化率は32.58%でした。日用品のストック需要がコロナ禍で高まりましたが、2022年以降は伸びが鈍化しており、コストと品揃えのバランスが課題となっています。消耗品ではサブスクリプションの利用が広がり、クイックコマースの導入も進んでいます。家具やインテリアはサイズや色の豊富さが求められるためECと親和性が高く、ARで配置イメージを確認できるサービスやOMO戦略による在庫情報の共有などが市場拡大に寄与しています。

衣類・服装雑貨

衣類・服装雑貨分野のBtoC‑EC市場規模は2兆7,980億円で前年から4.74%増加し、EC化率は23.38%でした。コロナ禍によるEC急伸後は伸びが緩やかになりましたが、オムニチャネルの定着によりECと実店舗を組み合わせたサービスが進化しています。オンライン接客やバーチャル試着、AI接客の導入に加え、店舗取り寄せや来店予約を通じた体験価値の向上が顧客獲得につながっています。アパレル業界ではメタバースやNFTへの参入も始まっており、仮想ファッションショーや限定アイテム販売など新たなビジネスモデルが注目されています。消費者のサステナビリティ意識の高まりからリユースやレンタルの需要も増えており、今後の市場拡大はこうした新しい試みが左右すると考えられます。

サービス系分野の動向

サービス系分野では旅行・飲食・金融などのカテゴリーが回復基調を強め、2024年の市場規模は8兆2,256億円で前年より9.43%増加しました。旅行サービスのBtoC‑EC市場は3兆5,249億円で約10%伸び、国内旅行がコロナ前水準の9割程度まで回復したことに加え、訪日外国人消費が過去最高を記録したことが追い風となりました。スマートフォン利用やオンライン予約が主流となった半面、対面サービスの価値を見直す動きもあり、オンラインと対面の併用が顧客体験を左右していると言えます。

飲食サービスでは、ネット予約市場が9,692億円と前年から18.70%増加し、訪日需要や価格転嫁が売上を押し上げました。外食産業全体では業態別に売上が増加する一方、人手不足への対応やインバウンド需要の取り込みが課題となっています。チケット販売は7,061億円(6.05%増)となり、成長率はコロナ前の水準に落ち着きました。観客動員数の増減よりも高額席の設定や価格幅の拡大が市場拡大に寄与したとみられます。

金融サービスは9,890億円で前年比16.59%増と大きく伸び、株式市場の活況を背景にオンライン取引が好調でした。理美容サービスは7,302億円(6.54%増)と過去最高を更新し、ネット予約の普及が市場規模を押し上げています。一方、フードデリバリーは5,442億円で前年から7.26%減少し、外出回帰と物価高の影響を受けて需要が一服したことが示されています。外食・中食・デリバリーのバランスをどのように取るかが今後の焦点となるでしょう。

デジタル系分野の動向

デジタル系分野の市場規模は2兆6,776億円で前年より1.02%増加しました。内訳を見ると、オンラインゲームが1兆2,553億円と最大であるものの前年比は横ばいとなり、成長は鈍化しています。電子出版は6,722億円で0.58%増。電子コミックが全体の約9割を占め、ウェブトゥーンやNFT付きコンテンツの導入などで差別化を図る事業者が増えています。有料動画配信は4,873億円と3.31%増で、サブスクリプション型のSVODが市場を支えています。ただし配信サービスの値上げが相次ぎ、視聴者の選別が厳しくなると予想されています。有料音楽配信は1,233億円で5.84%増加し、サブスクリプション型が音楽配信売上全体の約92%を占めました。違法アプリへの対策が進んだことも市場拡大に寄与したものの、YouTubeやTikTokなどSNSによる無料視聴との競争は続いています。

物販系EC市場を取り巻く環境

スマートフォン普及と情報セキュリティ

スマートフォンの普及によりオンライン購買が日常化する一方で、情報セキュリティへの不安は根強く残っています。総務省の調査ではインターネット利用時に不安を感じる人のうち、個人情報や利用履歴の漏えいに対する懸念が89.4%を占め、コンピュータウイルスや詐欺への不安も高いことが報告されています。クレジットカード不正利用の被害額は2023年に540.9億円まで急増しており、BtoC‑ECにとって決済の安全性確保が重要な課題となっています。クレジットカードセキュリティガイドラインの改訂では、2025年3月末までにEMV 3‑Dセキュアの導入を推奨するなど、加盟店やカード会社に具体的な対策が示されました。またSNS企業や総務省が連携したリテラシー啓発プロジェクト「DIGITAL POSITIVE ACTION」が2025年1月に始まり、利用者教育の充実が進められています。

物流とインフラの課題

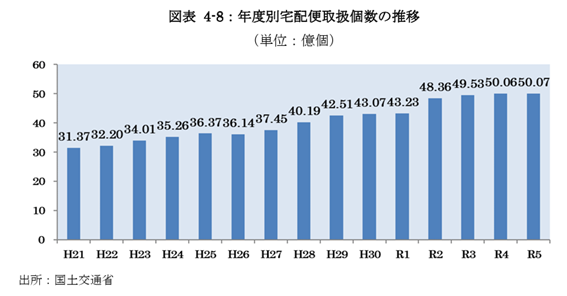

物販系ECの拡大に伴い、宅配便取扱個数は2023年度に50億733万個と高水準を維持しました。しかし、2024年の取扱個数は前年とほぼ横ばいで伸びが鈍化していると報告されています。大手3社以外の事業者や個人によるラストワンマイル配送網の拡大が宅配需要を下支えしている一方、アマゾンなど大手企業の自社配送拠点拡充により業界構造は変化しつつあります。

再配達率は消費者の在宅率向上や置き配サービスの普及で改善しており、都市部でも2019年の16.6%から2024年には11.6%まで低下しました。しかしトラックドライバーの労働時間規制強化に起因する「2024年問題」により輸送力不足が懸念されており、政府は物流革新に向けた政策パッケージを策定し、適正運賃の収受やデジタル化、多様な輸送モードの活用などを推進しています。事業者も輸送網の集約や共同配送、予約の前倒しなど効率化に取り組んでおり、今後も物流分野の改革が続く見通しです。

国内BtoC-EC以外の動向

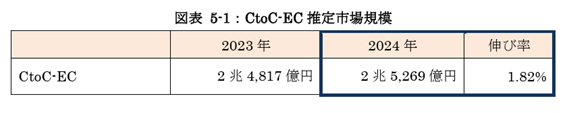

CtoC‑ECとリユース市場

個人間取引(CtoC‑EC)の市場規模は2兆5,269億円で前年比1.8%増となり、コロナ禍で急拡大した後は緩やかな伸びに転じました。リユース品への抵抗感が薄れ、リセールバリューを意識する若年層の増加が市場を支えています。プラットフォーム各社はAIを活用した出品支援や真贋鑑定、置き配を前提とした非対面発送など利便性向上に力を入れており、CtoCプラットフォームの海外販売機能も強化されています。

リユース市場ではCtoCとBtoCが共存しており、ブランド品など高額商品を安心して購入したい場合はBtoCの中古店が支持を集める一方、手軽さを求める利用者はCtoCを利用しています。二次流通が新品市場の敵対者と見なされがちでしたが、最近では一次流通事業者がリユース事業者と連携し、データを共有して販売戦略に活用するケースも増えています。消費者が中古の残存価値を考慮して新品を選ぶ動きも広がっており、一次流通と二次流通が相互補完的に機能する時代に入ったと言えるでしょう。

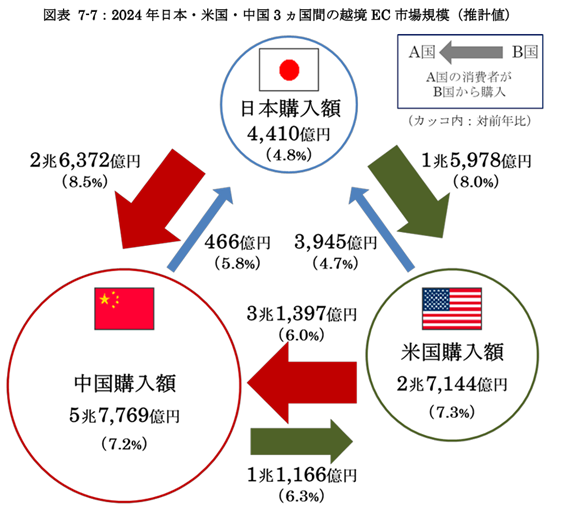

越境ECの可能性

日本・米国・中国3か国間の越境BtoC‑EC市場規模をみると、日本から米国・中国向けが4,410億円で、そのうち米国経由が3,945億円、中国経由が466億円でした。一方、米国から日本・中国向けは2兆7,144億円、中国から日本・米国向けは5兆7,769億円と、海外から日本への流入がはるかに大きい現状が示されています。日本の消費者は海外の製品やコンテンツへの関心が高く、逆に国内の事業者が海外市場を開拓する余地は大きいと考えられます。特に日本文化やコンテンツに関心の高い地域に向けた越境ECでは、商品の魅力や品質保証、配送の信頼性が成否を分けるでしょう。

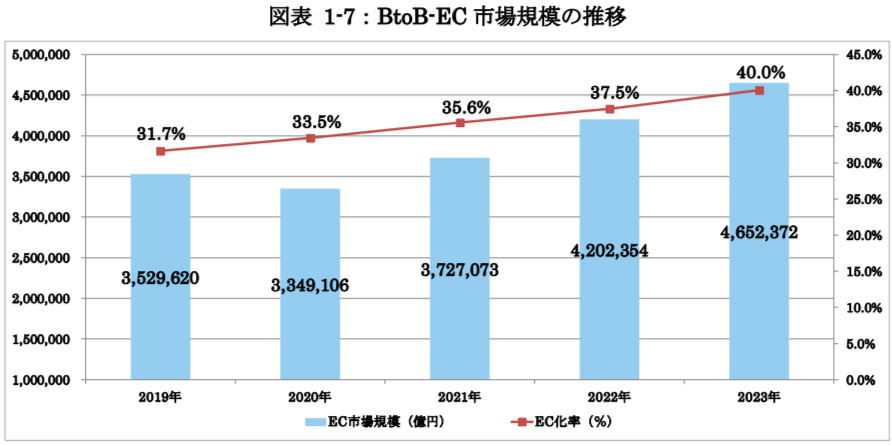

BtoB‑ECの概況

BtoB‑EC市場は514兆4,069億円と巨大で、前年比10.6%増を記録しました。EC化率は43.1%と高く、企業間取引のデジタル化が急速に進んでいます。BtoB‑ECの発展はサプライチェーン全体の効率化やコスト削減につながり、消費者向けビジネスにも好影響を与えます。たとえば、メーカーや卸の受発注システムが電子化されることで在庫情報の精度が向上し、消費者向けECサイトでの欠品や過剰在庫が減少します。サービス事業者はこの潮流を踏まえ、取引先とのデータ連携やEDIの導入を進める必要があると感じます。

消費者向けEC事業者への示唆

2024年度の調査から、物販系分野は成熟が進む一方で、サービス系分野やデジタル分野が新たな成長源になりつつあることがわかります。実店舗とオンラインの境目が曖昧になる中で、オンライン接客やショールーミング、ARによる体験提供などOMO戦略を磨くことが重要です。スマートフォン経由の取引が主流となるなか、アプリを通じたプッシュ通知やサブスクリプションモデルなどを積極的に取り入れて顧客との接点を増やすべきだと考えます。

また、物流の効率化と情報セキュリティはEC事業の根幹を支える要素です。再配達率の低下やドライバー不足への対応として、置き配や店舗受け取り、共同配送などの新しい配送モデルの導入を検討したいところです。クレジットカード不正利用の増加に鑑み、認証強化や不正検知システムの導入といったセキュリティ対策を徹底することも不可欠だといえます。

さらに、環境意識の高まりやリユース市場の拡大を踏まえ、商品のライフサイクルを見据えたサービスやサステナブルな取り組みを訴求することが価値につながると感じます。越境ECやCtoC‑ECなど新たなチャネルを活用して市場を広げつつ、顧客体験と信頼性を両立させることが、今後のEC事業者に求められる姿勢でしょう。

あわせて読みたい