2023年3月31日、経産省・環境省により「カーボンフットプリントレポート」「カーボンフットプリントガイドライン」が発表されました。これは、日本政府が宣言している2050年のカーボンニュートラル実現に向けた取り組みです。

レポートではサプライチェーン全体での温室効果ガスの排出削減を具体的に進めるにあたり、政策対応の方向性が示され、ガイドラインでは必要な事項・枠組みが整理されています。

これらのレポートおよびガイドラインで示される内容は、サプライチェーン全体に求められるものであり、当然、小売事業者も例外ではありません。すでに取り組みを始めている小売事業者も増えてきています。

本記事では、発表されたレポート・ガイドラインの要点をまとめ、小売事業者が知っておくべきことを紹介、まずは何から着手すべきかを解説します。

参考:経済産業省:「カーボンフットプリントレポート」及び「カーボンフットプリントガイドライン」を取りまとめました

この記事の目次

カーボンフットプリント(CFP)とは?

カーボンフットプリント(CFP)とは、「Carbon Footprint of Product」の略語で、商品・サービスのライフサイクルの各過程で排出された温室効果ガスの量をCO2に換算して表示する取り組みを指します。

「カーボンフットプリント レポート」および「カーボンフットプリント ガイドライン」においては、それぞれ以下のように定義されています。なお、次の定義を読む上で出てくるGHGとは「Greenhouse Gas」の略語で、気候変動に影響を与える温室効果ガスのことを指します。

気候変動への影響に関するライフサイクルアセスメント(LCA)に基づき、当該製品システムにおける GHG の排出量から除去・吸収量を除いた値を、CO2 排出量相当に換算したもの。

製品やサービスの原材料調達から廃棄、リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出される GHG の排出量を CO2 排出量に換算し、製品に表示された数値もしくはそれを表示する仕組み。

「カーボンフットプリント レポート」「カーボンフットプリント ガイドライン」発表の背景には、温室効果ガスの排出量をめぐる日本の取り組みがあります。

日本政府は、2030年に温室効果ガスの排出量を46%削減(2013年度比)、2050年には実質ゼロ(カーボンニュートラル)にすることを宣言しています。これを実現するためには、個々の企業の取り組みだけでなく、サプライチェーン全体での取り組みが必要で、そのためにCFPの仕組みは不可欠です。

2022年9月から2023年1月までに、「サプライチェーン全体でのカーボンニュートラルに向けたカーボンフットプリントの算定・検証等に関する検討会」により計4回の議論が行われ、「カーボンフットプリント レポート」「カーボンフットプリント ガイドライン」の発表に至りました。

また、同時に公開された「カーボンフットプリント レポート及びカーボンフットプリント ガイドラインの概要」では、レポートおよびガイドラインの要点をつかむことができ、両者を理解するのに役立ちます。近日中に「ガイドライン実践ガイド」も公開される予定です。

「カーボンフットプリント レポート」および「カーボンフットプリント ガイドライン」自体が、現時点で何らかの強制力を持つわけではありません。しかし、今後、カーボンニュートラルに向けた政策やルールが、今回のレポートおよびガイドラインに準じて決定されると考えられます。

カーボンフットプリントレポートとは?

「カーボンフットプリントレポート」は、以下の3点を整理することを目的としています。

- CFPとは何か

- CFPの取組の現状と課題、今後の方向性

- 今後に向けた政策の論点

このレポートを通じて、日本企業のサプライチェーン全体での温室効果ガス排出削減を進め、同時に製品・産業の競争力を強化するために、参照すべきルールが考察され、その上でCFPに関連する政策対応の方向性が示されています。

レポートを確認することで、今後、日本の企業に対して、温室効果ガス削減に関してどのようなルール・規制が定められる可能性があるのか、方向性をつかむことができます。詳細については、経産省発表の公式資料をぜひ一度確認してください。

小売事業者が特に注目すべき点

レポートでは、産業別の課題・今後の方向性について示されており、特に小売事業に関連する部分としては、「B2Cが中心の最終製品メーカー」に関する記載があげられます。

それによると、B2Cが中心の最終製品メーカーでは、欧米を中心として、CFPの開示によるブランディングの動きが拡大しており、表示の義務化の検討も始まっているとのこと。この動きは、今後、日本にも波及する可能性があります。

ただ、B2Cが中心の最終製品メーカーでは、開発サイクルの短い多数の商品を扱うことが多いため、そのすべてに対応するためには、CFP算定およびラベリングを低コストで迅速に行う仕組みが求められます。さらに、サプライチェーン上流を把握できていない、原材料がCFPの取り組みが進んでいない海外産など、CFP算定のためのデータ収集が困難な場合にどのように対応するかも課題となっています。

産業別の課題・今後の方向性のなかで、「中小企業」に関する記載も、小売事業者に関連の深い記載といえるでしょう。日本全体のGHG排出量のうち、1~2割弱を中小企業が占め、その取り組みはカーボンニュートラル実現のために不可欠です。

中小企業が個々にCFPへ取り組む動きはまだあまり見られませんが、サプライチェーン全体のなかでCFPの算定・開示を求められる動きが拡大しています。

しかし、中小企業にとってCFPへの取り組みは、コストやノウハウ、業務負荷の面から取り組みが難しい状況が多く、業界団体・サプライチェーン企業の連携による後押しが求められるところです。現時点では特に何も求められていない企業でも、自社の関連する業界や取引先の大企業の動きを注視しておくべきといえます。

カーボンフットプリントガイドラインとは?

「カーボンフットプリント ガイドライン」は、CFPを算定するための「基礎要件」と、「比較されることが想定される場合」の追加要件を整理したものです。CFPに取り組むにあたり、何を測定してどのような数字を満たせば良いのかを具体的に示しています。

このガイドラインの基礎要件に則れば、国際基準に整合したCFPを算定できます。また、「比較されることが想定される場合」とは、国が発注する契約などで、CFPを基に他社製品との比較が想定される場合です。これにより、業界団体などでの「製品別算定ルール」の策定が進むことが期待されています。詳細については、経産省発表の公式資料をぜひ一度確認してください。

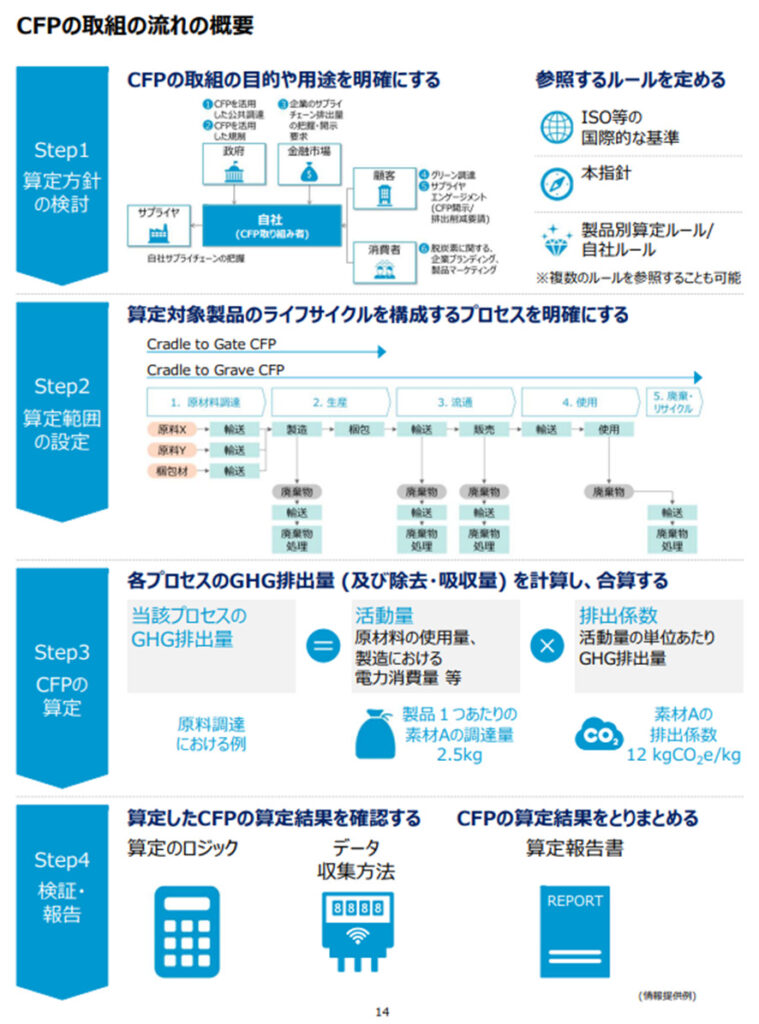

ガイドラインにおいて、CFP算定の取り組みの流れは、以下の4つのSTEPで示されています。

小売事業者はまず何に取り組めば良いのか?

「カーボンフットプリント レポート」および「カーボンフットプリント ガイドライン」の概要がわかったところで、小売事業者はまず何に取り組めば良いのでしょうか。今から準備できる対応についてまとめます。

まずはレポート・ガイドラインに目を通す

まずは、「カーボンフットプリント レポート」および「カーボンフットプリント ガイドライン」そのものに目を通しましょう。本記事で紹介した要点を踏まえて目を通すことで、より理解しやすくなるはずです。

また、一緒に公開された「カーボンフットプリント レポート及びカーボンフットプリント ガイドラインの概要」にも、両者の概要がわかりやすくまとまっています。

近日中に、「カーボンフットプリント ガイドライン」に付随する「ガイドライン実践ガイド」も公開される予定なので、こちらもチェックしておきましょう。

製品のライフサイクルを構成するプロセスを明確にする

CFPの算出は現時点ではまだ複雑なものです。しかし、日本企業のサプライチェーン全体にCFPへの取り組みを広めるためにも、今後、より簡易な方法が整備されていくと考えられます。

そこで、自社が扱う製品のライフサイクルを構成するプロセスを明確にできていれば、すぐにCFP算出に移れます。まずは自社の主要製品から取り組んでみましょう。

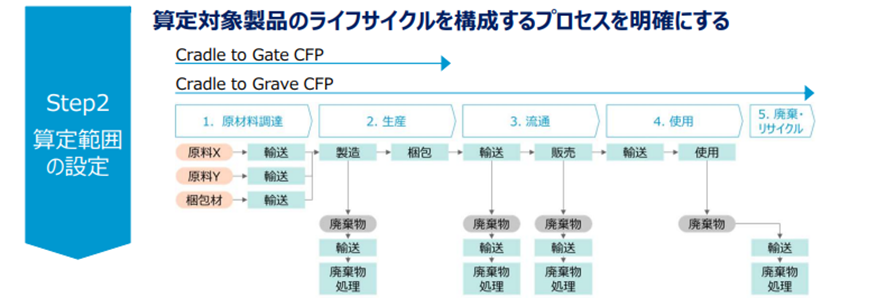

ガイドラインの「CFPの取組の流れの概要」Step2も参照

製品のライフサイクルを構成するプロセスの明確化については、カーボンフットプリント ガイドライン P14「CFPの取組の流れの概要」の「Step2 算定範囲の設定」を参照しましょう。

製品のライフサイクルの基本は以下の5つです。

- 原材料調達

- 生産

- 流通

- 使用

- 廃棄・リサイクル

自社で扱う製品について、原料がどこからどのように調達され、どこでどのように製造され、どういったルートで仕入れ、自社を経てどのような配送方法で顧客の元へ届くのか、さらに顧客が用途を終えて、廃棄・リサイクルするところまでプロセスを整理します。

取り扱い製品が多い場合は、まずは代表的な製品から取り組みます。

社内の業務フローを洗い出す

製品のライフサイクルと合わせ、その製品を販売するために、何人の人員が、それぞれどのくらいの時間、どこで業務に従事しているのかも整理してみましょう。

各業務・作業での消費電力を算出して無駄を減らすことができれば、CFPの一環にもなります。また、現状の業務を効率化して、コスト削減にもつげることもできるかもしれません。

商品選定の基準にCFPの視点を入れる

「カーボンフットプリント レポート」で紹介されていたように、欧米を中心として、CFPの取り組みがブランディングにつながる動きが進んでいます。

CFPへの取り組みが当たり前になる時代に備えて、今後、製品を開発・選定する際、その製品の環境負荷についても検討する基準を作っておくと良いのではないでしょうか。

CFPを算定している事業者の事例

すでにCFPの算定に乗り出して、CO2削減に向けて動き出している小売事業者の事例を紹介します。

ユナイテッドアローズの取り組み

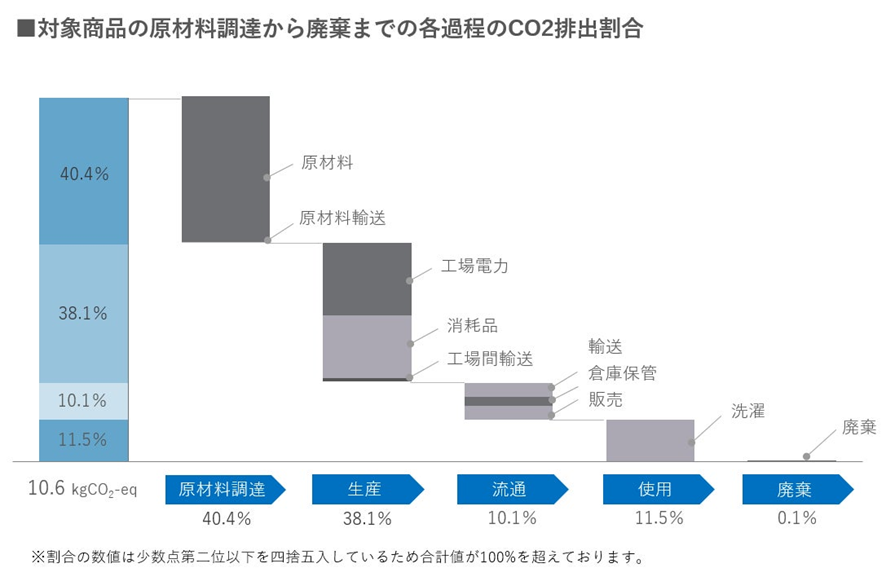

株式会社ユナイテッドアローズでは特定の商品を対象として「原材料調達」から「廃棄」に至るまでのライフサイクル全体におけるCFPの算定を行いました。CFPの算定により、CO2削減に向けた具体的なアクションや削減できるCO2の排出量を明らかにしています。より詳細な情報は下記をご覧ください。

参考:ユナイテッドアローズ、「製品・サービスのカーボンフットプリントに係るモデル事業」による製品のCO2排出量算定結果の報告と今後の活動施策を発表

アイリスオーヤマの取り組み

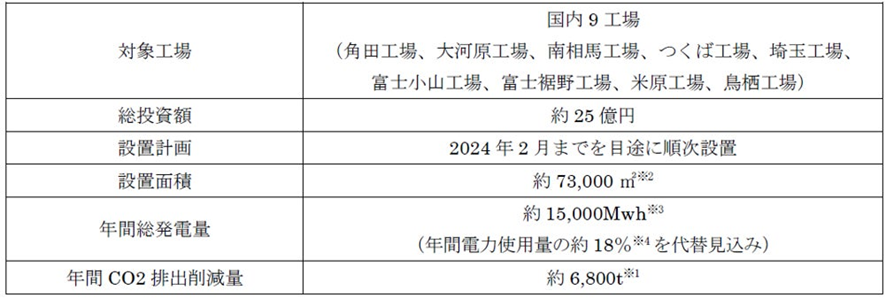

製造小売業のアイリスオーヤマ株式会社は、2024年2月までに国内9つの自社工場に太陽光パネルを設置する予定です。工場の使用電力の一部を自社で発電することによってCO2の排出量を削減する取り組みとなっています。

参考:アイリスオーヤマ、カーボンニュートラル社会の実現に向けて 国内9工場に「太陽光パネル」設置を決定

まとめ

時代により、製品の開発・販売に求められるものは変化していきます。EC・通販という販売形態も、時代の変化のなかで新たに生まれたものです。

CFPは、製品の開発・販売にあたって次に求められることのひとつなのかもしれません。日本政府が2050年のカーボンニュートラルを宣言して、それに向けて日本企業全体での取り組みを行う流れである以上、小売事業者も必ず具体的な対応を求められることになります。

すでに大手企業ではCFPへの取り組み事例がいくつかあり、中小企業でもより取り組みやすいようにCFPの算出方法などが整備されていくはずです。レポートやガイドラインを早めにチェックして、自社で対応できることを考えていきましょう。

合わせて読みたい