2023年2月10日、イーコマースフェア東京2023にてセミナー「BtoB-EC×カーボンニュートラル~脱炭素社会を見据え、いま私たちにできること~」が開催されました。本セミナーでは、株式会社IHIがBtoB-ECで実現したことや来る脱炭素社会に向けて取り組まれていることについて紹介いただきました。ここでは、セミナーの要点をまとめています。

【登壇者】

鵜飼 智史さん

株式会社Dai

取締役 COO

羽田野 玲さん

株式会社IHI

高度情報マネジメント統括本部

デジタル創造部

デジタルアーキテクチャーグループ 主査

この記事の目次

BtoB-ECによるDXで業務効率化を成功したIHI

カーボンニュートラルの実現に対応するIHI

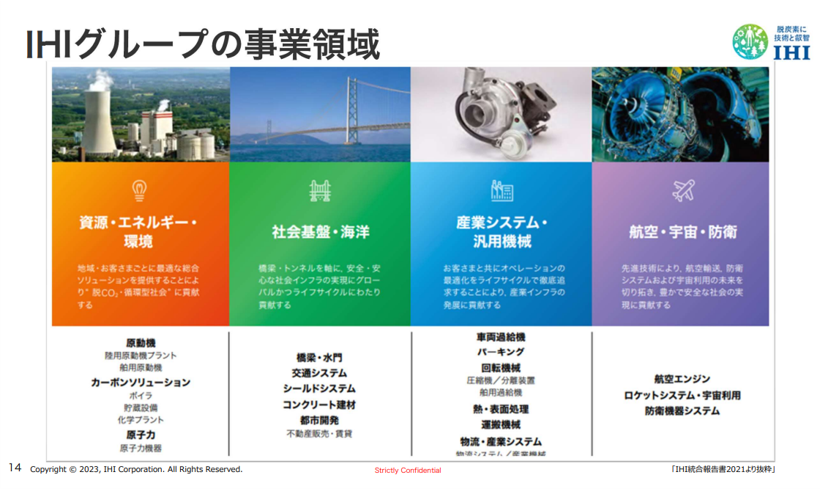

羽田野さん:IHIは、ペリー来航による欧米列強に対抗するため、江戸幕府が水戸藩に造船所設立を指示し、石川島造船所が創設されたことが発祥となります。170年の歴史の中で蒸気機関車やジェットエンジン、火力発電所の発電機、橋などを作ったり、最近ではアンモニア混焼という火力発電所のCO2を20%下げる技術を開発したりしています。

事業としては4つの領域(上図)に分けられますが、全ての領域においてカーボンニュートラルの波が押し寄せており、対応するための技術開発と外部パートナーとのコラボレーションを推進しているところです。

IHIでのEC活用事例

鵜飼さん:IHIさんがBtoBの受発注業業務をEC化するクラウドサービス『Bカート』を導入したきっかけは何でしょうか?

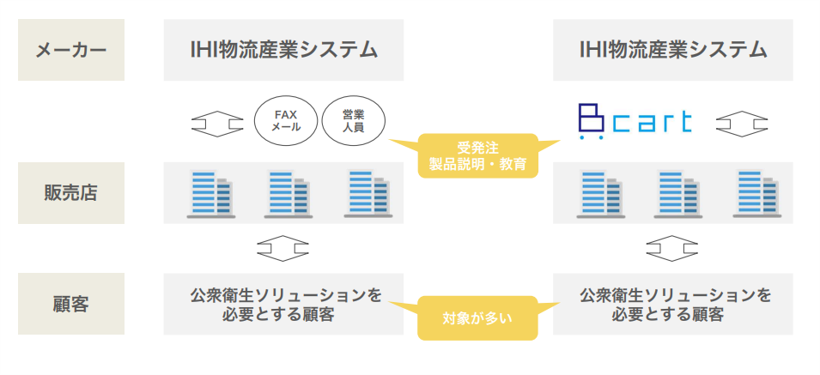

羽田野さん:IHIのグループ会社であるIHI物流産業システム(ILM)で医療機関向けのオゾン関連製品を販売していたのですが、新型コロナウイルスの影響で、オゾンの空気清浄機の受注が非常に伸びました。従来は、FAXやメールで在庫の確認や受注対応を行っていましたが、注文が増えたことで対応が間に合わなくなるリスクがありました。また、その対応として、販売代理店向けのECサイト導入を模索し、良いサービスがないかと探した末、Daiさんが提供するBカートに出会い導入を決めました。

鵜飼さん:商品の特性上、効果効能や使い方をしっかり伝えられるサービスを探していたと聞きました。

羽田野さん:弊社のオゾン空気清浄機は、オゾンの力で99.97%の除菌を可能にする商品なのですが、適切な使い方が求められます。そのため、ECサイト上でマニュアルやパンフレットをダウンロードできるようにする必要がありました。それを実現できる機能が備わっていたことがBカート導入の決め手です。

鵜飼さん:実際にBカートで構築したECサイトを利用してどうでしたか?

羽田野さん:1年間で160社を超える販売店がECサイト経由で取引を行っています。また、今まではどのカタログが最新版かわかりづらいといった質問を受けることがよくありましたが、ECサイト上からすぐに見ることができるため、とても喜んでいただけています。

鵜飼さん:IHIさんの規模になると、システムは「使う」よりも「作る」ほうが多い印象を受けるのですが、実際はどうなのでしょうか?

羽田野さん:以前はシステムを開発することが多かったです。しかし、今の時代は変化が早いため、スピードを重視しています。セキュリティが担保されていればSaaS型のサービスを使ったほうが早いと判断し、Bカートを導入するに至りました。

脱炭素が社会に求められている理由とは

鵜飼さん:羽田野さんとお話する中で、脱炭素はB2CよりもB2Bから始まるものではないのかと思いました。そして、B2Bに特化したサービスを提供する我々が何か手掛けられることはないかと考え、このセミナーで一緒に登壇しています。

まず、脱炭素社会の背景からお話させていただきます。2020年に政府は、温室効果ガスを2030年に46%削減すると発表しました。

羽田野さん:更に2050年には100%減と、カーボンニュートラルな状態を目指す必要があります。これは世界に向けて公言した目標であり、実現に向けて取り組まなければなりません。達成するのが非常に困難な目標であるため、各社が独自で取り組むだけでは間に合わないでしょう。

そこで経済産業省が中心になって、カーボンニュートラルの実現に向けた官民協働の取り組みとして「GXリーグ」を発足しました。GXリーグには、440社の大手企業が参加しています。日本の排出量の約40%を占めているこの参画企業が、脱炭素社会の実現に向けて、ルールやガイドラインを作っているのです。

CO2の排出量取引制度「GX-ETS」

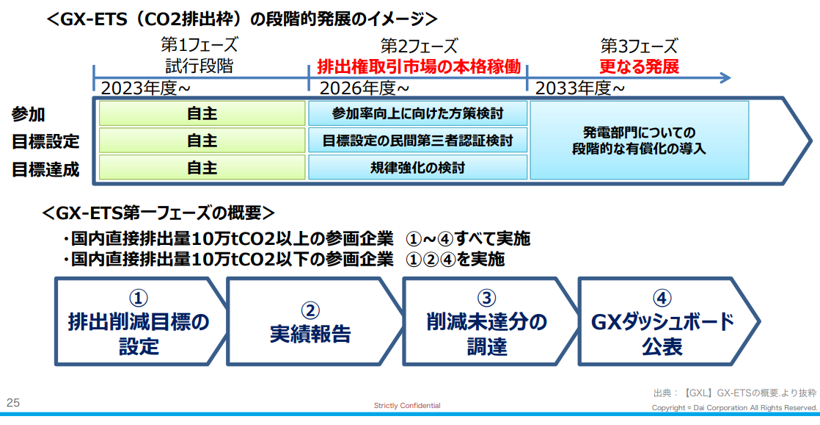

羽田野さん: GXリーグで作られたのが、GX-ETSという排出権枠の仕組み(上図)です。2023年度(2023年4月)からCO2削減の目標設定を社内で行い、達成できているかどうかを自社で計測するようになるでしょう。

第1フェーズの概要としては、自主的な活動から始まります。

各ステップとして、

- 目標設定

- 実績の報告

- 削減未達分の調達

- GXダッシュボードというWebサイトに自社の排出量と目標達成の度合いを報告

があり、排出量が10万トン以下の会社は3.削減未達分の調達は求められません。

鵜飼さん:図には2023年度に自主的なところから始まり、2026年度以降本格始動と赤字で記載されていますね。

羽田野さん:2026年からは本格的に排出削減の目標未達分を排出権取引市場から購入しなければならなくなります。

CO2の排出用測定の鍵となるカーボンフットプリント

羽田野さん:もう一つの大きな変化としては,カーボンフットプリント(※1)があります。現在、カーボンフットプリントをどのように測定するのかルール作りとガイドライン作りが進んでいます。詳細は2023年3月末にレポートやガイドラインが公開される予定です。

※1 カーボンフットプリント…商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量をCO2に換算して、商品やサービスにわかりやすく表示する仕組み。(経産省)

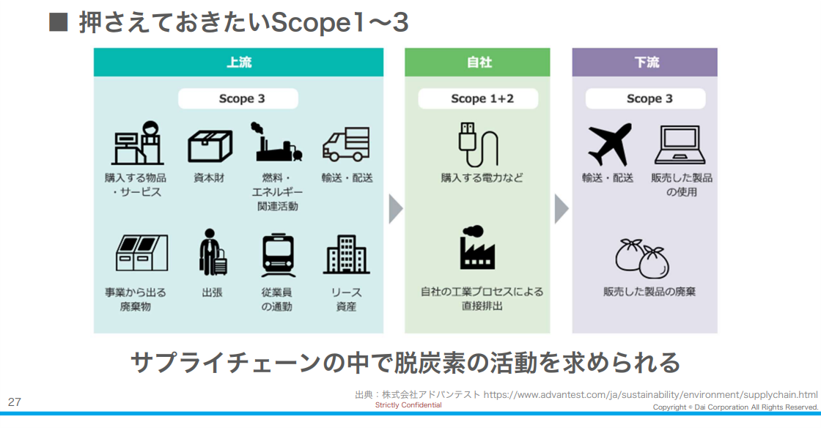

鵜飼さん:カーボンフットプリントのガイドラインが公開されることでCO2の排出量を計測する必要が出てきます。具体的な計測方法についてサプライチェーンのScope(下図)ごとに見ていきましょう。

サプライチェーンから考える脱炭素

羽田野さん:Scopeは1~3まであります。自社が真ん中(Scope1+2)で、商品の仕入元が左の上流(Scope3)、そして商品の販売先が下流(Scope3)です。自社(Scope1+2)だけではなく、図の両側(Scope3)のCO2排出量も測る必要があります。

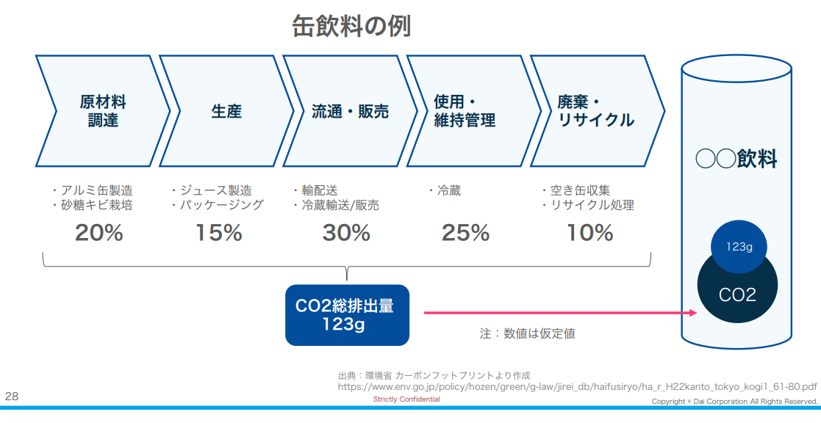

羽田野さん:缶飲料(上図)の例でいうと、原料から生産して流通、廃棄までの一連の流れがある中で、どれだけCO2を排出したかを測定し、合計したものがCO2総排出量です。

鵜飼さん:カーボンフットプリントが適用されることで、例に挙げられた缶飲料のようにCO2の具体的な排出量が算出可能になり、削減するための明確なアクションを取ることができるようになるのですね。

羽田野さん:例えば、生産の工程を自社の工場で行っている場合は自社で削減し、原材料調達の際にはCO2の排出量が少ないものを優先的に買うようになるでしょう。

鵜飼さん:GXリーグには大手企業が多く参画しています。商品の仕入れから販売までのサプライチェーンで大手企業とつながっていると、CO2の活動に取り組むようにお願いされることがあるのでしょうか?

羽田野さん:既に自動車業界や鉄鋼業界はその要望がかなり強くなってきていると聞きます。CO2排出量の測定と削減要望が取引先の企業に伝えられるとも聞きます。取り組まないと取引自体が危ぶまれることを暗に示唆している状況になってきているのです。

現状のCO2排出量の測定方法と課題

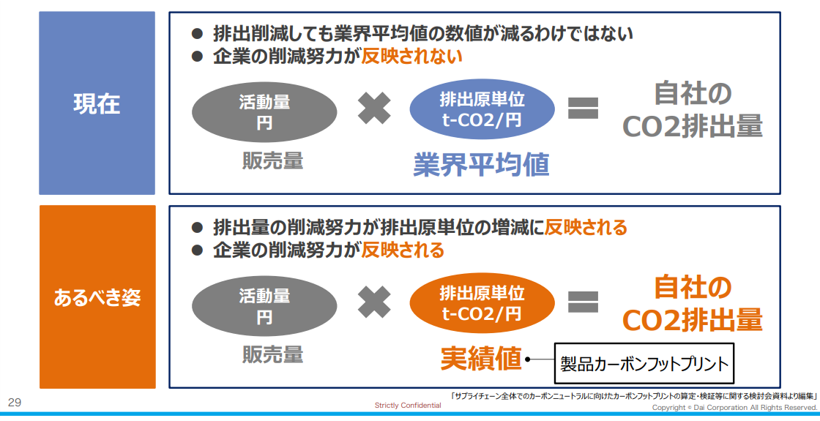

鵜飼さん:CO2排出量について、現状とあるべき姿に差があるようですが、この点について教えてください。

羽田野さん:カーボンフットプリントを出すことに課題があると言われています。スライド(上図)に記載のある活動量は売上や購入金額などの販売量を指します。それにCO2排出量の業界平均値をかけ合わせて算出されるのが現在の状況です。

以前は業界平均値でCO2排出量を計算し、結果を提示することで良しとする空気ではありました。しかし、現在はCO2排出量削減をより細かく求められることから、各社のCO2の削減努力を反映したカーボンフットプリントを算出する流れに変化しつつあります。

脱炭素経営に向けてBカートとIHIが支援できること

鵜飼さん:では、今私たちに何ができるのか考えていかなければなりません。しかし、脱炭素というテーマは壮大すぎるため、自分ごととして捉えづらい側面があります。やらないといけないというのはわかるのですが、何から手を付けたら良いか困っている方も多いのではないでしょうか。

そこで、ビジネスの観点においてBカートによるDXとIHIさんによるGX(※2)を併せることで、将来的にはより強固に脱炭素経営の支援ができればと考えています。

※2 GX…グリーントランスフォーメーションの略。化石燃料をできるだけ使わず、クリーンなエネルギーを活用していくための変革やその実現に向けた活動。(経産省)

まずは確かなCO2排出量の測定から

鵜飼さん:BカートによるDXについてはIHIさんの事例を交えて前半にお伝えしましたので、このパートではIHIさんによるGXについて説明をしていただきます。

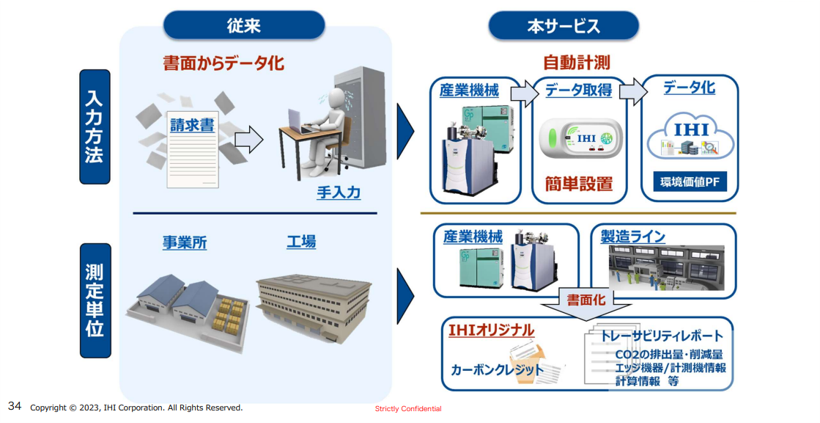

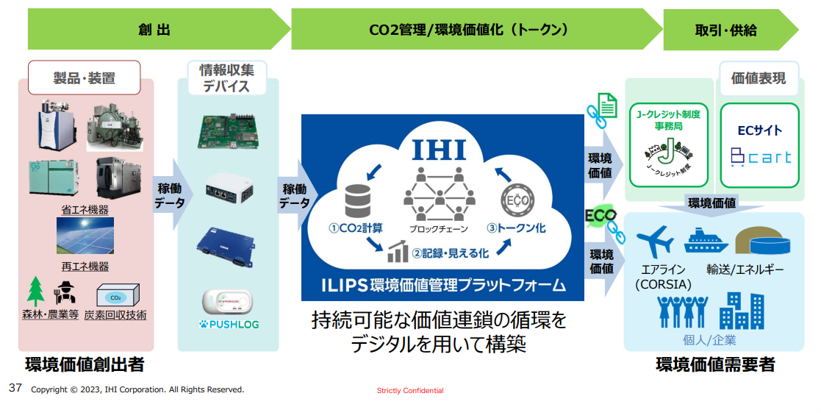

羽田野さん:GXはまず稼働データを収集しないと始まりません。そのために産業機器など、どの機械にも取り付け可能なデータ収集機器を弊社では取り扱っています。

鵜飼さん:データ収集機器を利用することで計測の仕方が変わるかと思います。実際にどのような変化があるのでしょうか。

羽田野さん:従来はガス会社や電力会社からの請求書をもとに、工場全体や事務所全体でCO2の排出量を見ていました。データ収集機器の取り付けにより、産業機器ごと、ラインごと、フロアごとにデータ取得が簡単にできて見える化が可能になるのです。

鵜飼さん:精緻なデータが取れるかどうかが質問に挙がるかと思います。今、CO2排出量をレポーティングするサービスが増えてきていますが、担当者が数値を手入力するためデータが確かなのかはわからないようです。

羽田野さん:具体的な例を挙げると、コンセントを刺したまま電源をオフにしている状態の待機電力は電力会社の請求書からはわからないことが多いです。データ収集機器を取り付けると、こういった部分を計測でき、ユーザー自身で光熱費の削減活動が行えるようになります。

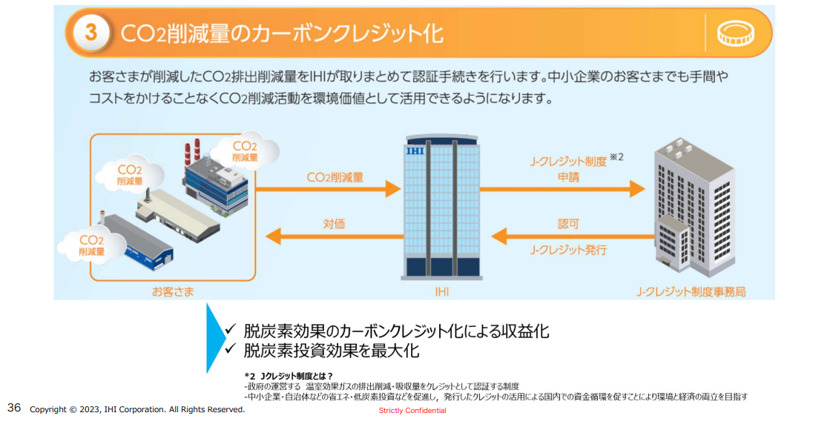

カーボンクレジットにより、CO2削減の対価を得られる世界に

羽田野さん:J-クレジット制度という国の制度があります。ここにCO2排出削減量をJ-クレジット制度に則り報告すると、対価にJ-クレジットを認定してもらえる制度ですが、1社ごとに別途プロジェクト申請とJ-クレジット認定料がかかります。IHIが取りまとめることで、各社で申請料を負担せず、対価を受け取ることができるのです。

また、J-クレジットはCO2を削減した際に対価になる一方で、CO2排出削減目標となるGX-ETSが達成されなかったときに、目標との差分を補う役割も持っています。つまり、GX-ETSが未達である各企業は不足分を補うためJ-クレジットを買い足す必要が出るのです。

羽田野さん:IHIとしては、カーボンクレジット(※3)の流通をより活発にし、脱炭素の世界の実現を加速させたいと考えています。先ほど製品・装置のデータを収集して、IHIが取りまとめるお話をしました。産業機械を有するユーザーに対し、ワンストップソリューションとして、CO2排出量削減量のデータを収集、環境価値としてカーボンクレジット創出を行う。そして、例えば、Bカート上にカーボンフットプリントを表示して、各ユーザーのCO2排出削減努力を経済価値として受け取り、脱炭素への行動が促される世界を描いています。

※3 カーボンクレジット…森林保護や省エネ技術、再生可能エネルギー導入といった事業による温暖化ガスの排出削減効果を取引できるかたちにしたもの(日経新聞)

脱炭素社会とECの関係性

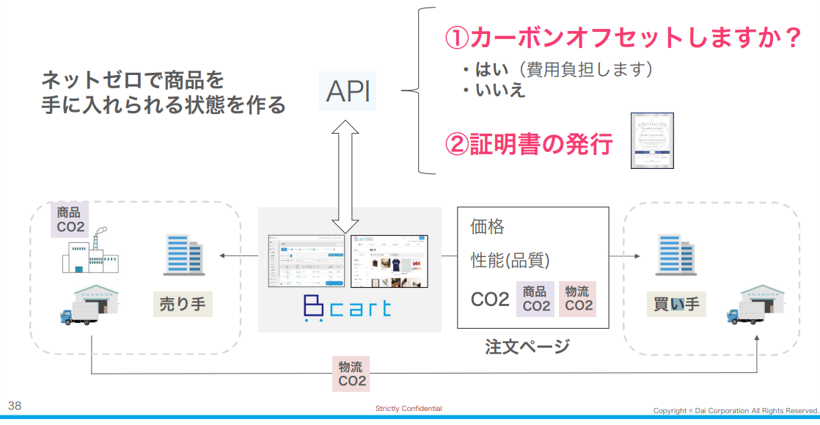

鵜飼さん:次にIHIさんが描く世界観がECの世界にどう関係するのか解説いたします。B2Bに限らず、これまでは価格や性能を軸に売り手と買い手の間で取引が行われていました。今後は、その軸にCO2の観点が出てくるのではないかと思います。

羽田野さん:例えば、国境炭素税を導入しているEU(欧州)に輸出する場合、基準となるCO2排出量を下回っていないと関税がかかってしまう事例があります。そういった背景からもCO2算出・表示が1つの価値になりつつあります。

鵜飼さん:つまり、ネットゼロ(※4)・カーボンオフセット(※5)の状態が求められるようになるでしょう。費用はかかるかと思いますがプラットフォーム上の機能を利用し、手元に商品が届いたときにネットゼロの状態で証明書が発行されることが理想です。

※4 ネットゼロ…カーボンニュートラルと同義

※5 カーボンオフセット…日常生活や経済活動において避けることができないCO2等の温室効果ガスの排出について、できるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資することなどにより、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方(環境省)

羽田野さん:買い手はカーボンオフセットの商品かどうか判断して購入できるようになるということですね。

鵜飼さん:それを実現するにあたって、”競争”ではなく”共創”が必要になります。Bカートは2022年にアプリストアをリリースしました。今後、その中のカテゴリにGX(脱炭素)を設けようと思っています。アプリストアを通じて、オフセットや証明書の発行、物流におけるCO2など、いろいろな企業様とご一緒して実現する予定です。

脱炭素経営に向けて何から始める?

事例から考える具体的なアクション

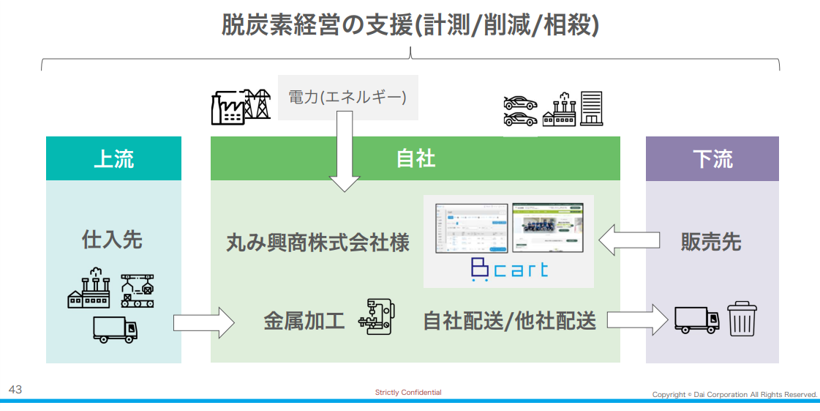

鵜飼さん:ここまでの話で、脱炭素社会の世界観がわかったところで、何から始めるか気になるかと思います。そこで、Bカートを導入している鋼材専門店さんの事例を紹介します。

羽田野さん:この鋼板加工専門店さまは、仕入れた鋼材をカットしたり、穴を開けたり、溶接したりする工場を営んでおり、工場で機器を稼働させるために電気を利用するとCO2が発生します。

鵜飼さん:では、これらの業務をScopeに当てはめて見ていきます。上流で仕入先から鋼材を仕入れて、自社でお客様のご要望に合わせて金属加工を行います。その後、Bカートで注文を受け、自社もしくは他社の手で配送し、下流の販売先までお届けする流れです。

羽田野さん:脱炭素経営という大きな題目となりますが、一足飛びにCO2削減に取り組むことは難しいものです。金属加工をする際に電力を使うため、まずは電力の使用量を減らす意識をすることが重要です。業務を行っている中でいきなり機械を変えることはできません。まずは、どれだけの電力が使われているか機械ごとに計測し、各機械のCO2排出量がわかるようにすること。そして、現状を把握した上で光熱費を下げることから始めるのが良いかと思います。

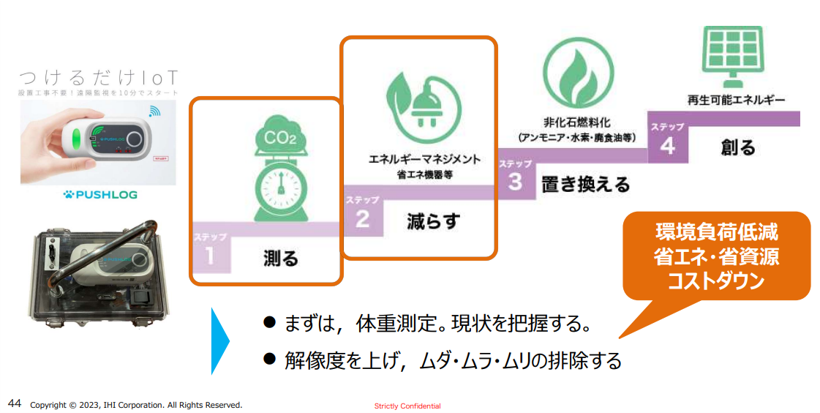

羽田野さん:上の図に合わせて言い換えますと、まずは、現状を把握するための体重測定を行い、解像度を上げてムダ・ムラ・ムリを排除します。次に、機械ごとのCO2排出量を理解し、減らしていくこと。それでも足りない場合は機械を置き換えることや、太陽光発電のような再生可能エネルギーを使うことで対応します。こういった対応を進めると、結果として光熱費が下がり、毎月手元に残るお金が増えるのです。

鵜飼さん:結局何をしたら良いかという問いの答えは、まずは精緻なデータの計測から始めることですね。データの計測により具体的な削減に向けたアクションを明確化し、CO2を削減した暁には毎月手元にお金が残るようになります。

羽田野さん:機械によってはモニター上からデータを取得できるものもありますが、集計の手間がとてもかかるようです。社員数がそれほど多くない中小企業でデータ分析を行うとなると、誰かがが業務時間外に作業しなければならない可能性も出てきます。その作業の自動化を、弊社でサポートできればと考えています。

脱炭素経営へのロードマップ

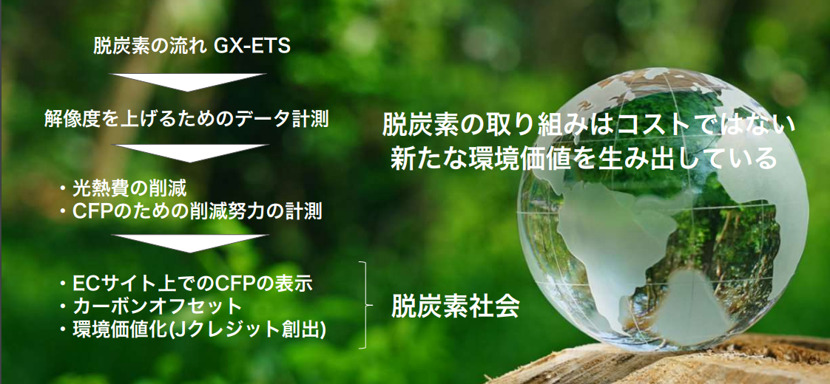

鵜飼さん:脱炭素経営に興味関心をお持ちの会社様は多いかと思います。しかし、今後は関心だけに留めず、実際に取り組んでいく必要があるでしょう。2023年4月からGX-ETSにより排出権の枠の設定が始まります。そして、概算でデータ取得を行っている企業様が多い中で、精緻なデータを計測することが求められています。

羽田野さん:精緻なデータを取ることで、どこから手を付けるべきか、光熱費の削減余地がどこにあるのかが見えるようになるのは大きいかと思います。

鵜飼さん:計測後の具体的な取り組みは、光熱費の削減から始まるでしょう。また、ECにおいてCO2の削減をするには、サプライチェーンの関係者にCO2削減に向けた努力を促すことも重要です。

さらに、ECサイト上にカーボンフットプリントの表示や、CO2排出量のプラスマイナスをゼロするカーボンオフセット、J-クレジットの創出による環境価値化などができるようになって、脱炭素社会が実現したといえるでしょう。

セミナーに参加してみて

巷でよく目にする「脱炭素」という言葉を漠然とCO2を削減する動きだと知っていながらも、具体的にどのようなアクションが必要で、全容がどうなっているのか知っている人はまだ少ないかと思います。

今回のセミナーでは、その全容からまずはどういったアクションを取る必要があるのか解説いただきました。まずは、カーボンフットプリントのガイドラインが2023年3月末に公表されたタイミングで、内容を読み込み、具体的な全容を把握することが大切ではないでしょうか。

自社の脱炭素経営について何から始めたらわからない方は、株式会社Daiの鵜飼さんと株式会社IHIの羽田野さんに相談してみるといいかもしれません。

■問い合わせ先

https://bcart.jp/contact/

合わせて読みたい