ブランドプロデュースおよびマーケティング施策をトータルでサポートしている株式会社ライフェックス(以下、ライフェックス)では、毎月第2水曜日にCRM担当者のための勉強会を開催しています。2023年1月11日に開催された回では、ライフェックスから3名が登壇し、2022年のEC業界の振り返りと、同社の独自調査と支援実績から2023年のトレンドを読み解きました。本記事では、このセミナーの要点をご紹介します。

【登壇者】

工藤 一朗さん

株式会社ライフェックス

代表取締役

江森 清文さん

株式会社ライフェックス

CXM team CRM Manager

大元 由実子さん

株式会社ライフェックス

CXM team SNS Marketing Manager

この記事の目次

2022年のEC業界を振り返る

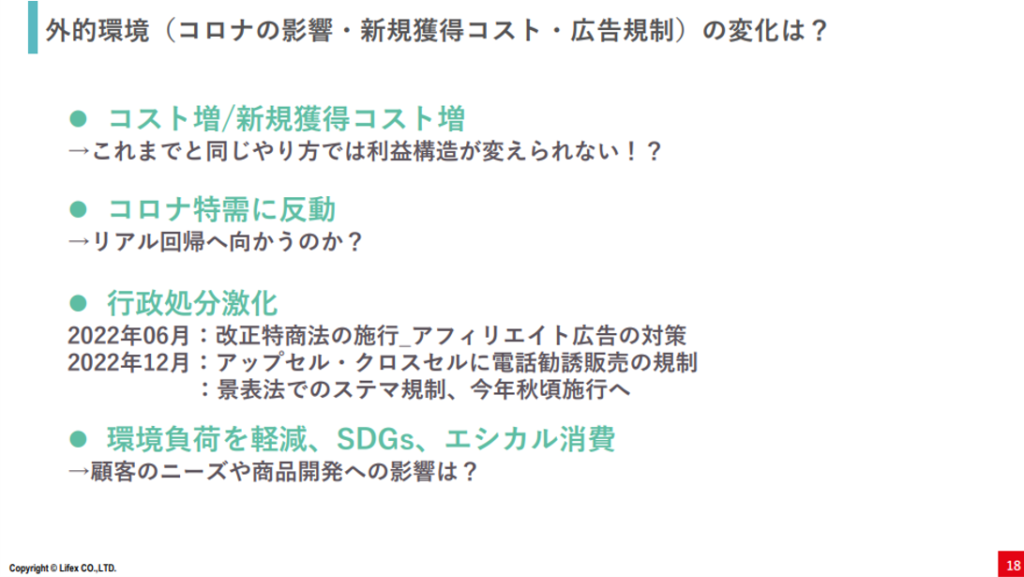

外的環境(コロナの影響・新規獲得コスト・広告規制)の変化は?

コロナ増/新規獲得コスト増

工藤さん:コスト増の背景には、新型コロナ感染症と世界情勢、そして原価高騰があります。原価が上がると利益構造が一気に変わるため、一層の新規獲得コスト削減とLTV向上が求められるようになりました。そのなかで、新しいやり方が模索されているのだと思います。

コロナ特需に反動

工藤さん:コロナ禍の外出自粛が強く求められていた時期を過ぎ、消費者が街に出るようになったことで、商品に触れるリアルな体験が重要になっています。そして、ECでもそれを表現できる仕組みを作ることが求められるでしょう。

日本の国内消費のEC化率は8%程度で、グローバルで見るとEC化がとても遅れています。リアルの需要がまだ大きく、消費者が街に出られるようになると、リアルでの消費に戻るのはある意味必然といえます。

今後、EC化率は上がっていくとは思いますが、そのなかでリアルの重要性も見いだされ、意味合いが変わってくると思います。日本のEC化率がどうなるのか、どうあるべきなのかに注視することも重要です。

行政処分激化

大元さん:行政処分については、これまできちんと法令遵守してこられた方々には大きな影響はありません。今秋実施予定のステマ規制は、芸能人やインフルエンサーの活用が進み、一般消費者でさえも発信者となるなかで、それを統括する企業にコンプライアンス重視を求める規制強化です。インフルエンサーを起用するPRでは、今後、それまでとは違う活用方法が必要になるかもしれません。

工藤さん:インフルエンサーマーケティングは、中国が日本の5~6年先を行っています。日本ではまだ企業広告の信用がありますが、中国では状況が異なり、商品購入の参考にする情報について、誰が発信しているかの重要度が高くなっています。自分への信頼がそのまま購買につながるので、インフルエンサー自身の意識も日本と異なります。消費者としては、価値観、アイデンティティ、ライフスタイルが自分に似ていることが信頼につながるようです。

環境負荷を軽減、SDGs、エシカル消費

江森さん:SDGsが2021年に流行語にノミネートされた背景には、そういった考え方が浸透してきたことがあると思います。商品を購入するときに、どういう会社が販売しているのかも見られるようになってきているのです。SDGsを目指すことで、自然とそういった消費者の意識に自然と合うのかもしれません。

工藤さん:僕自身、結婚して子供が生まれたことで、SDGsへの関心が高まったところがあります。環境負荷の軽減やSDGsなどに取り組むことが選ばれる理由になるというより、スタンダードになりつつあるフェーズだと思います。

2022年売れたブランドは?何がよかったのか?

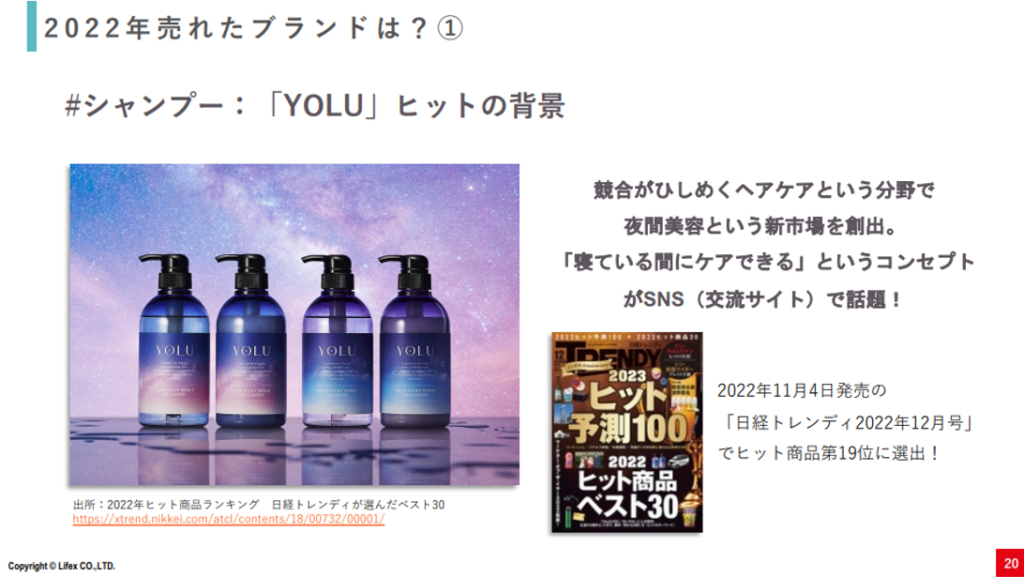

シャンプー:「YOLU」ヒットの背景

大元さん:YOLU(ヨル)を手掛けているのは、BOTANIST(ボタニスト)を展開している株式会社I-neです。大手メーカーが大きなシェアを占めるヘアケア市場において、YOLUもBOTANISTも新たなシェアを得ています。

YOLUは、夜間美容という新しい着眼点、ヘアケアのプロとしてのコンセプトを打ち出し、SNSで話題になりました。D2Cではなく、ドラックストアで購入されている商品です。パッケージもブランディングも一貫した良さがあります。

工藤さん:ドラックストア側には、話題性のある商品を置きたいというニーズがあります。ドラックストアで大きく扱ってもらうために、プロダクト戦略上、SNSやTVCMなどでどう話題性を作れるかが重要です。

P2Cインフルエンサーとの繋がり

大元さん:「○○さんが開発に協力しました」という方法は以前からありましたが、P2Cはもっとパーソンに寄ったものです。有名人の名前だけ借りるのではなく、その人が開発から携わるなどして、ブランドをずっと応援していることをSNS上で表現することが重要でしょう。ファンにはそれがわかります。誰のための商品なのか、開発からブランディングをしっかり行うことで、ブランドの知名度が上がるのです。

工藤さん:たとえパーソンが開発から携わっていなくても、商品への熱量があればP2Cは成り立つと思います。その熱量をしっかりとSNSを通じて伝播できる人で、それをキャッチアップしてくれるコミュニティがあることが重要です。

大元さん:P2Cではパーソンのファンが心地よく見ることのできるプロダクトであること、その人の熱量に負けないくらい作り込むことが大切です。SNSのトンマナなども同様でしょう。

店舗×EC “売らない”実店舗

江森さん:実店舗をショーケースとして使って注文はECで受ける形は、もともと欧米で流行っていて、日本でも昨年から増えてきました。実店舗で商品のテクスチャーなどを発信することで、これまでECだけで購入していた人も商品を手に取ることができるようになってきています。

今の時代の売れるブランドの要素とは?

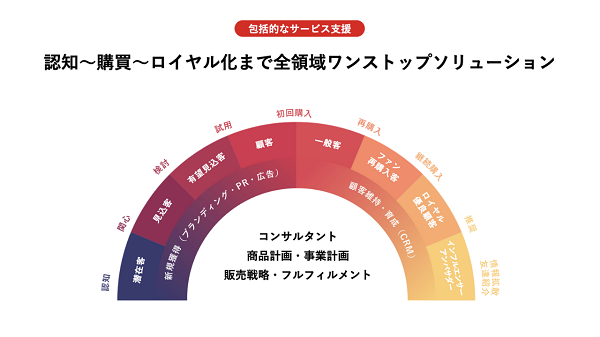

工藤さん:特に中国で活発化している流れなのですが、製造力のある方々が自分たちで新しいブランドを作る動きが見られます。その際に成功のポイントとなるのが、このブランドだからこういう購入体験ができるという独自性をどう作れるかです。オフラインでは店舗づくりや接客で独自性を出しやすいのですが、それをECでどう作るかが、今後のポイントでしょう。それがタッチポイントの多様化につながります。

ブランドのコンセプトやストーリーを根幹として、消費者とどうコミュニケーションを取り、どのように独自性のある購買体験をトータルで作り出せるかが、今後売れていくために重要な要素になります。広告、CRM、と切り取ってしまうとつながらない部分が出てしまうので、ブランドコンセプトに一貫性を持ち、俯瞰した視野で戦略を考えることが重要です。

2023年のCRMを語る

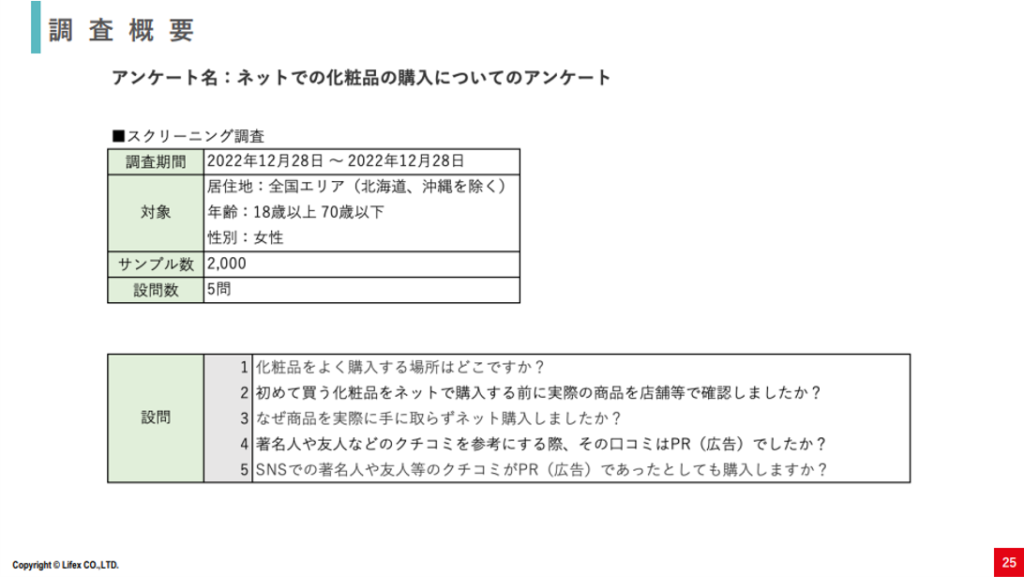

2023年トレンドワードを独自データから読み解く~アンケート①~

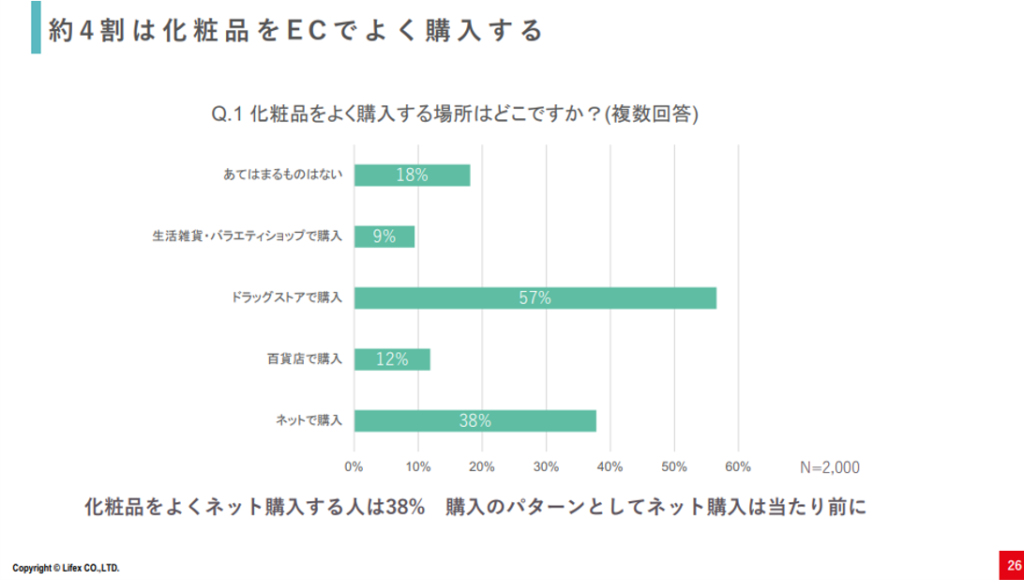

約4割は化粧品をECでよく購入する

江森さん:百貨店での化粧品購入率が少しずつ下がっている一方、ドラッグストアでの購入率は高く、バラエティショップの購入率も少しずつ伸びています。また、ネットでの購入率は毎年少しずつ上がってきています。

大元さん:仮説ですが、ハイラグジュアリーブランドが自社ECを始めたことで、百貨店で化粧品を購入していた人たちがネット購入に流れている可能性があります。

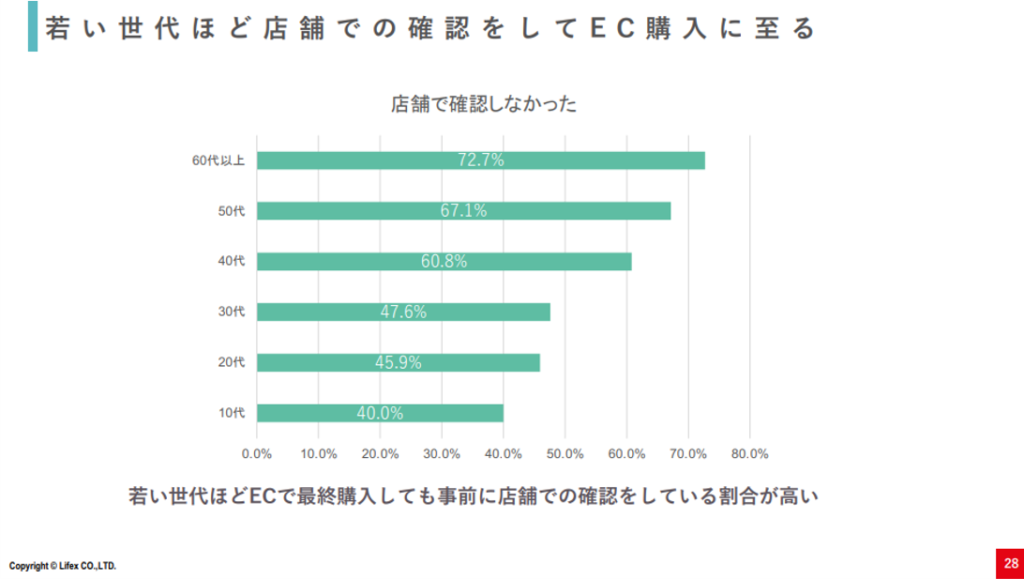

若い世代ほど店舗での確認をしてEC購入に至る

工藤さん:シニア世代の方々は、カタログ通販、テレビ通販を経てEC通販を経験されているのに対し、今の10代はECのネイティブ世代です。世代によって買い方が変わるのは当然といえます。若い世代のほうがECでの買い物で失敗したくない思いがあるでしょうし、購買単価や店舗の活用方法も変わってきています。

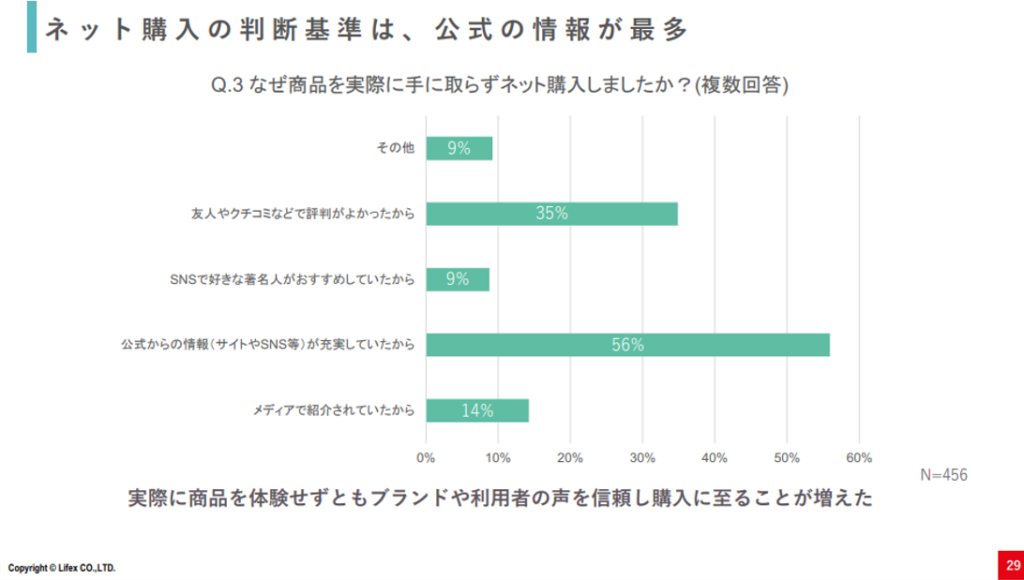

ネット購入の判断基準は、公式の情報が最多

大元さん:公式情報の充実をEC購入の判断基準とする人が多いのは、意外な結果ではないでしょうか。消費者は、ブランドが発信する情報を正確につかもうとしていることがわかります。

広告やLPに投資はするものの、公式サイトが整備されていないブランドさんも多いですが、この結果は、公式サイトの重要性の証明になるのではないでしょうか。ブランドサイトは実店舗における本社のようなもので、きちんとしたサイトがあるほうが信用度につながります。

江森さん:「その他」では、試供品を使って購入を判断するという回答が7~8割を占めました。

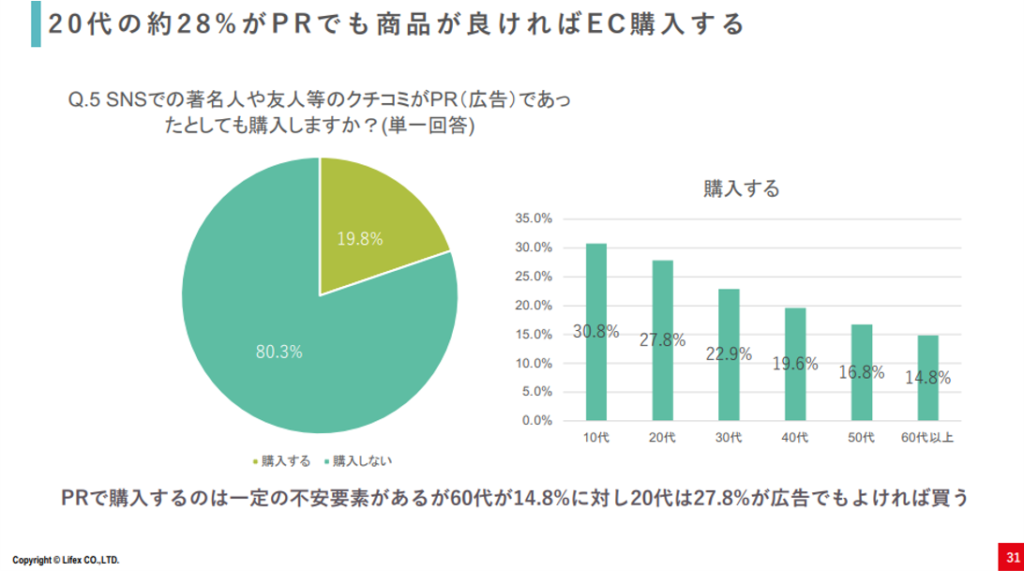

20代の約28%がPRでも商品が良ければEC購入する

工藤さん:回答の母数が少ないので、この傾向が一般的とはいえないかと思います。一般論では、基本的に若い世代ほど広告を嫌うといわれます。ただ、発信者との距離が近いSNSのコミュニケーションにおいては、違った傾向があるのかもしれません。

大元さん:この質問では、PR表記のついている投稿も見る習慣のある人が、PRであることをわかった上で、その他の要因で商品について納得できれば購入するか、というところが出ていると思います。

2023年トレンドワードを独自データから読み解く~アンケート②~

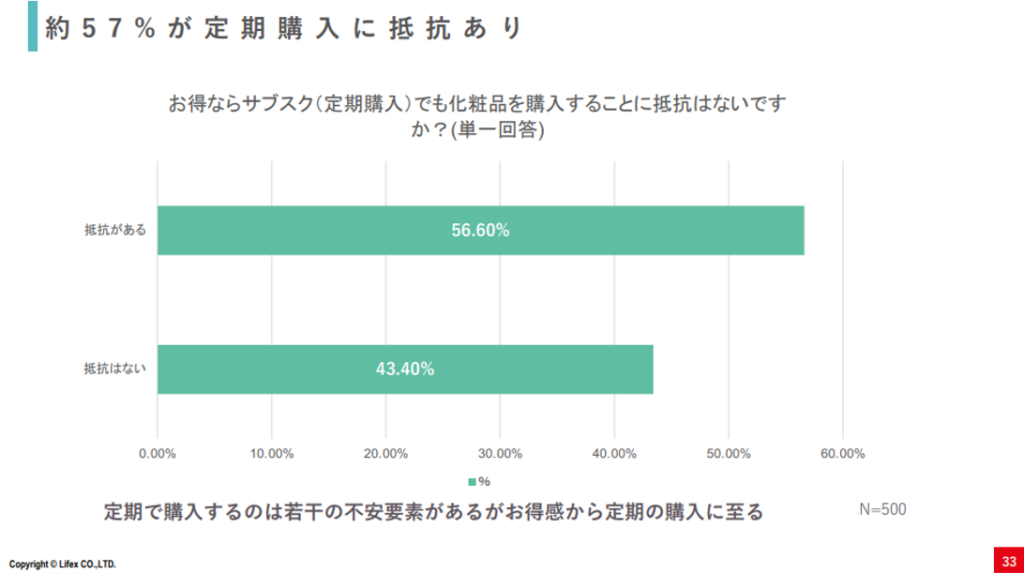

約57%が定期購入に抵抗あり

工藤さん:定期購入に抵抗がある背景として、解約しにくいなどのイメージがあるかもしれません。

江森さん:詐欺的な定期通販の手法への対策として、2022年6月に改正特商法が施行されましたが、定期購入に対するネガティブな印象はなかなかなくならないと思います。

工藤さん:今後、定期でないと購入できない事業者都合の手法は少なくなっていくと思います。ただ、利用頻度が高い商品は定期があると便利です。ライフスタイルと商材がマッチした購買導線のひとつとして、定期購入はありだと思います。このような状況を踏まえ、今後、事業計画を立てる上での定期モデルのあり方を考えなければなりません。

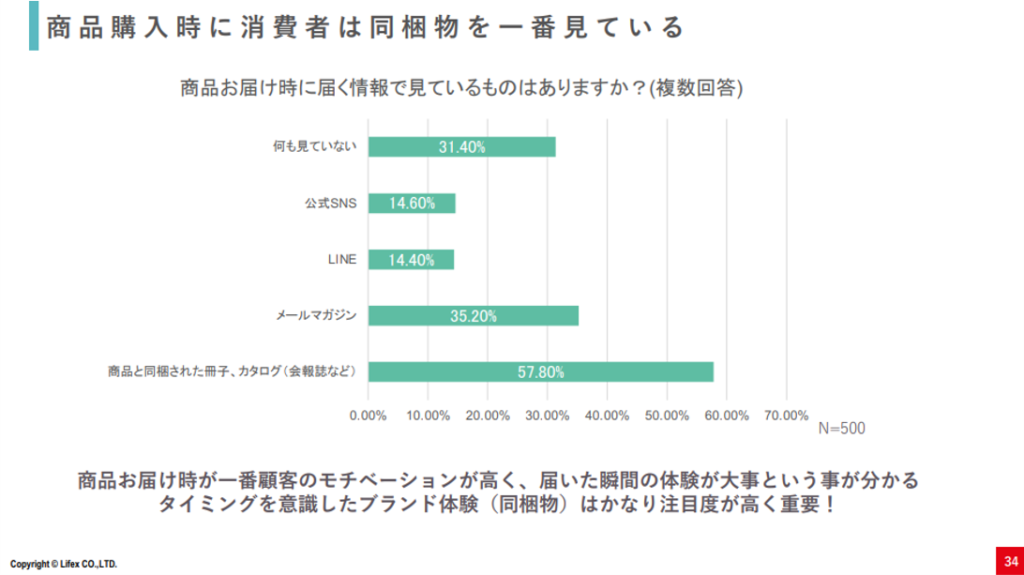

商品購入時に消費者は同梱物を一番見ている

大元さん:紙の同梱物の強さを感じます。コスト削減のために同梱する紙物を減らそうという動きもありますが、これだけ見られているのであれば、定期への引き上げやブランド認知のためのツールとして、活用を考えてみても良いのではないでしょうか。

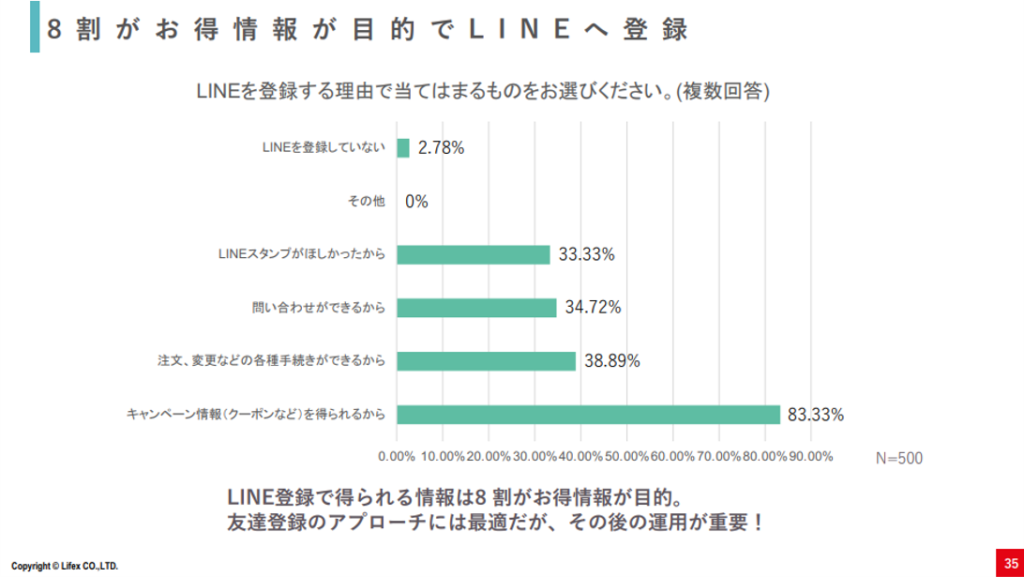

8割がお得情報が目的でLINEへ登録

江森さん:消費者にとってLINEはお得な情報を得るためのツールになりつつあります。LINEとデータ連携を行うと、注文や変更などの各種手続きがLINE上でできる使いやすさと相まって、購買者数の向上につながるはずです。顧客との接点という点で、活用していくべきツールといえます。

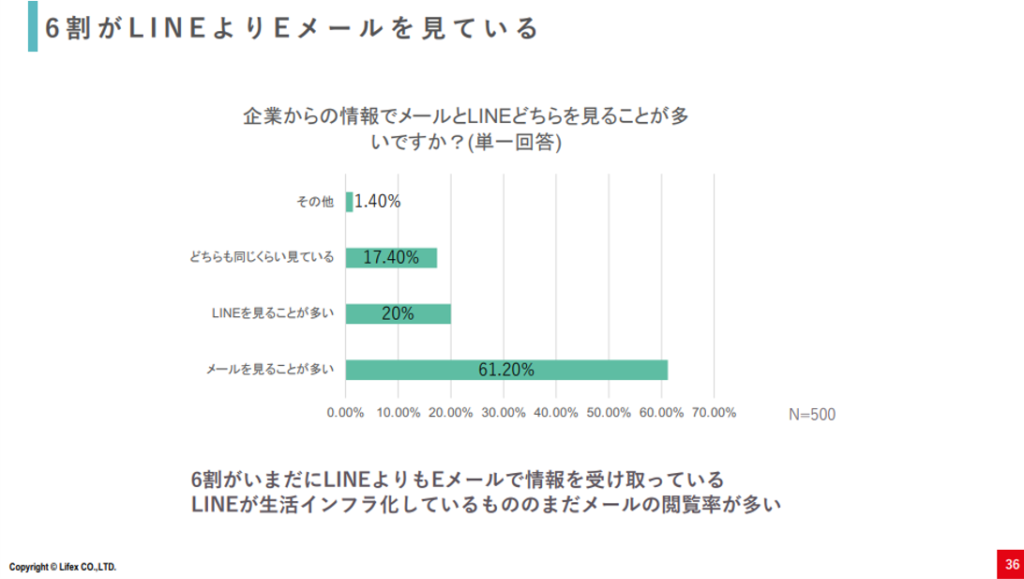

6割がLINEよりEメールを見ている

工藤さん:さまざまな見解があると思いますが、単純にメールの施策に対してLINEの施策が圧倒的に少ない状況です。特にビューティー&ヘルス分野のECでは、LINE ID登録すらしていないブランドも多く、LINEの施策といえばクーポン配布の一辺倒です。

CRMを強化する上で、日本の生活インフラとしてトップシェアのLINEを使わないのはもったいないです。LINEはブランド毀損しない運用が可能で、メールよりもセグメント配信を行いやすい仕組みにもなっています。

まずはLINE ID登録を行い、クーポン一辺倒にならないようなコミュニケーション施策を行いましょう。ここでは、ブランドごとのコンテンツアイデアが必要です。

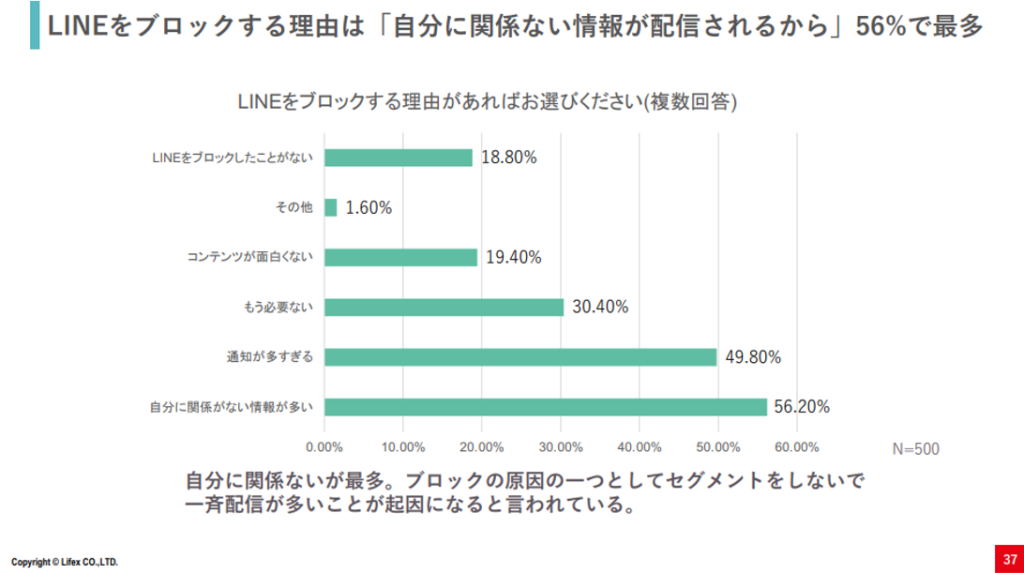

LINEをブロックする理由は「自分に関係ない情報が配信されるから」が56%で最多

大元さん:ここ2~3年のマーケティングのトレンドに、パーソナライズドがあります。LINEもメルマガも、自分に向けて送ってきていると思ってもらえるよう、情報を細分化してマッチングすることがポイントです。

工藤さん:セグメントごとにコンテンツを生成して、各コンテンツに対して熱量の高い人に送信できるのが理想的です。ただし、マーケティングだけだと限界があるので、プロダクトアウトとマーケットイン、双方の良いところを融合する必要があります。

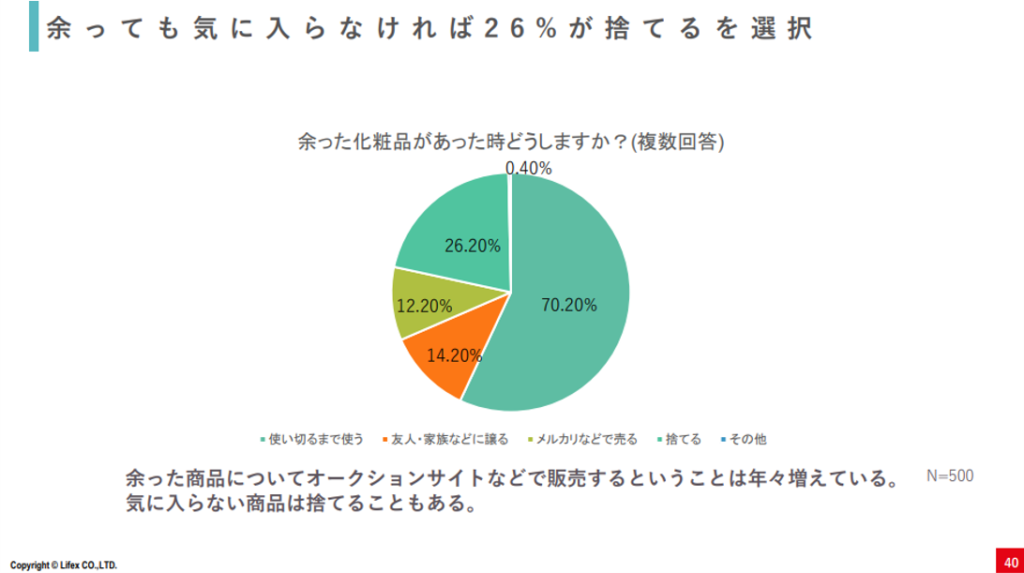

余っても気に入らなければ26%が捨てるを選択

大元さん:メルカリなどのフリマアプリに、自社の製品がどのように出品されているか、確認することで見えてくることもあるかもしれません。仮説ですが、EC事業者に個人情報を取得されるのが嫌で、フリマアプリを利用する人もいると思います。接点としてフリマアプリも利用されていることを知っておく必要があります。

公式で買わない人のなかには、購入後にDMや電話が来るのが嫌な人もいます。そういった人に対する施策としては、Amazonなどよく利用されているモールへの出店を増やすなども考えられます。

ネット購入の失敗は圧倒的に「期待値とのずれ」

大元さん:ネット購入の失敗の多くは、期待していたものと「違う」ことです。たとえば、LPで訴求していた価格と届いた商品の価格が違う、解約がうまくできない。化粧品の場合は、効果効能に関する期待値のずれが大きいです。初回購入で「違う」と感じると、リピートに至らないことが多く、機会損失となります。また、最初のずれが失敗として印象に残ると、ECの利用を避けることにもつながってしまいます。

CRMにどう取り組むべきかの展望

工藤さん:今後、CRMに対する需要が高まっていく流れがあります。一方で、以前はECサイトというと基幹システムに膨大なデータを保持していましたが、テクノロジーの進化により簡単に利用できるASPカートが普及したことで、CRMに必要な顧客データベースが手薄になってきている状況があります。

そのなかで、たとえばSNSを運用して、一人ひとりの定量データ・定性データをどう数値化していくかも重要です。CRMに注力するために、データベースの構築に取り組みつつ、コミュニケーションツールを選定して情熱的なコンテンツを発信していくことが求められます。それをシンプルに仕組み化できる会社さんを増やしたいです。

江森さん:2023年はCRMが次のゾーンに突入する年なのかもしれません。そのなかで、どのようにお客様との付き合いを構築していくか、購入前の段階から組み立てていく必要があります。これを実現できれば、継続率やLTVの伸びにダイレクトにつながっていくと考えています。

セミナーに参加してみて

2022年のデータ、そしてライフェックス社独自のデータを合わせて読み解くことで、EC業界に携わるなかでなんとなく感じていたことが確かめられたり、一方で新たな発見や自分の感じ方の修正ができたりしました。

原価高騰による商品価格の変更であったり、定期購入に対する考え方であったり、2023年は、EC業界のこれまでの当たり前を変える必要もあるのかもしれません。

一方で、ECサイト運営において蓄積されていく顧客のデータは非常に重要です。それを活用できているのか、そもそもデータベースがどうなっているのか、今後の戦略を立てるために今一度見直したいところでしょう。SNSの活用により、新たに取得できるデータもあるかもしれません。

今回のセミナーで紹介されたポイントは、CRMに限らず、2023年のEC市場で成長していくために押さえておきたい点といえるのではないでしょうか。

▼ 株式会社ライフェックスのセミナー・イベント情報はこちら

https://lifex-group.co.jp/seminar

合わせて読みたい