1947年に喫茶店から始まった「かをり」は、1948年にレストランを開業し、横浜の名店として歴史を刻んできました。近年はレストラン事業から洋菓子へと大きく比重を移しましたが、そのきっかけを作ったのが現社長の板倉敬子さんです。インスピレーションから、試行錯誤を重ね、長く愛される銘菓を誕生させています。今回はその開発秘話を伺いました。

手作り洋菓子販売のきっかけとは?

――創業から60年以上の歴史を持つ「かをり」ですが、今までの事業の背景や板倉さんが開発された洋菓子についてお聞かせください。

板倉さん:「かをり」は1947年に母、板倉タケによって創立されました。終戦後の焼け野原の中にバラックで作られた建物や、駐留軍の建物があちこちにあった頃です。祖父と父が船乗りでコーヒー豆や砂糖があったので喫茶店を始めたのです。のちにレストランとしても繁盛するようになりました。

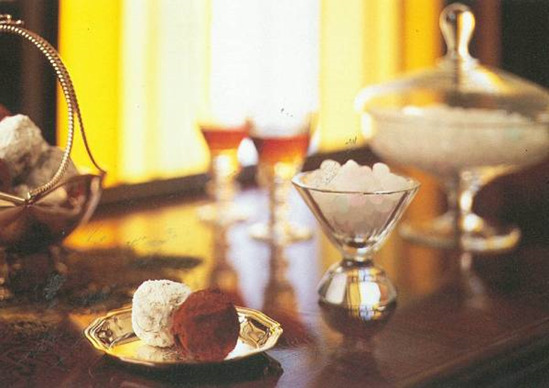

1970年に横浜の大桟橋通りに移転すると、当時は近所になにもなく、お店は閑古鳥が鳴くことになりました。1975年に当時の神奈川県知事である長州さんがよく来店されていましたが、デザートに出すトリュフチョコレートを大変気に入って下さったので、手土産としてお持ち帰りいただきました。それから、知事の奥様がトリュフチョコレートをお土産として、ご注文をいただくことになったのです。

当時はお土産として販売していたわけではありませんでしたので、箱や説明書きを自分で作ってお届けしました。これをきっかけに、私が作ったトリュフチョコレートを土産品として販売するようになりました。お菓子があれば、プレゼントや贈答などで遠方の方にも召し上がっていただけると当時は確信していたように思います。

トリュフチョコレートが口コミで人気が出てくると、もっとたくさん作ってもらえるようにベーカーさんにお願いしましたが、様々な事情があったため作ってはもらえず……。作り方のノウハウを教えてもらえなかったので、お客様の期待に応えられるよう自宅の台所でなんとかして自分で作ることにしました。

材料はわかっていましたが、なかなかうまくいかなかったものです。試行錯誤して、ついに私の独自のトリュフチョコレートが完成しました。昼間はランチのレジをやりながら、夜のお客様が見えるまでの時間に、お友達のお母さんと3人くらいで一生懸命作ったものです。

――トリュフチョコレートの生産はどのように拡大したのですか?

板倉さん:トリュフチョコレートを百貨店に出すようになると、近所の奥さん方に声をかけて30人くらいで作るようにしました。チョコレートの芯を鉄板でいったん冷やし、中に入ったブランデーやグラマニエルが染み出さないように皮付けをしていきます。チョコレートは温度に敏感なので、ちょうどよい温度を手で触ってつけていきます。そしてシュガーパウダーとココアパウダーを鉄板の上において、チョコレートの芯をフォークの先につけてらせん形を描くようにまんべんなくつけていくのです。

あるとき、地方発送のご注文をいただき、ココアパウダーが落ちないように金紙と銀紙で包むことにしました。こうして今のトリュフチョコレートの形態ができあがったのです。その後、1982年に金沢区に工場を建て、当初2人だったベーカーさんは50人ほどに増えました。

「かをり」が誇る銘菓の開発秘話

――トリュフチョコレートの次はレーズン・サンドを開発されたそうですね。

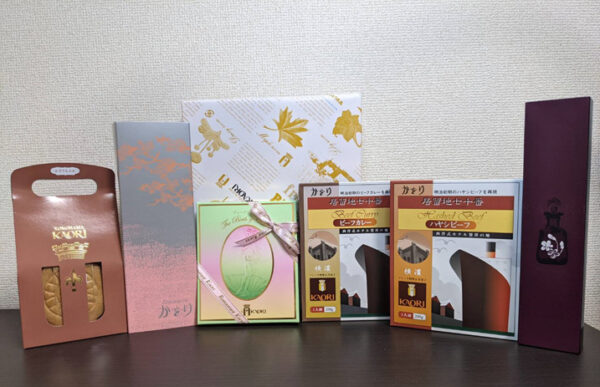

板倉さん:トリュフチョコレートを販売するうちに西武デパートの船橋支店の催事担当からお声がかかり、1週間ほどのイベントに参加することになりました。これの評判がよく常設のお誘いがありましたが、トリュフチョコレートだけでは出店できないと、レーズン・サンドの開発が宿題に出されました。

しかし当時はレストランのお客様向けのデザートを作るので手一杯でした。そこで店の前の雪印の支店に相談したところ、研究室を紹介してもらいレーズン・サンドの開発をすることになりました。歯ざわりがサクッとしたビスケットを作りたいものの、梅雨の時期になるとビスケットが湿気ってしまって難しく、レーズン・サンドの開発には1年もの時間がかかりました。

またレーズンにもこだわっていて、カリフォルニア・レーズンという特別なレーズンを使っています。寸胴で砂糖を入れて煮込み、そこにブランデーを入れて10日ほど漬け込みます。これをビスケットにクリームを絞り、その上にのせるのです。

レーズン・サンドができあがったので、トリュフチョコレートと共に百貨店に出店することができました。その後他の百貨店からもお声掛けいただき、37店舗にまで広がっていきました。

――「かをり」という名前にちなんだお菓子も販売されているそうですね。

板倉さん:中国の五大美女といわれる方で「香妃」という方がいらっしゃいます。この方からヒントを得て、屋号の由来と合わせて桜ゼリーを作りました。中央に八重桜を入れ、桜の香りがほのかに香ります。若い方からご年配の方までとても人気を得ました。お知り合いの方がお土産として届けてくれたそうで、ヒラリーさんからお手紙をいただいたときには驚きました。桜ゼリーの他にも香妃シリーズとして、蘭の花を使ったものや梅ゼリーなどに広げてきました。

――他にも力を入れて開発されたお菓子があれば教えて下さい。

板倉さん:イチョウチョコレートはペパーミントと板チョコを合わせて、一口で召し上がれるものです。春にはペパーミントでグリーンの爽やかなものを。秋にはオレンジビターを使って黄葉したイチョウを作りました。神奈川県の木はイチョウです。また、日本大通りのイチョウ並木や山下公園も人気で、そこからヒントを得て作ったお菓子です。

イチョウチョコレートは、小さな箱に入れたことでとても人気がでました。あるデパートでとったアンケートでは、男性にはペパーミント、女性にはオレンジビターが人気ということです。

由緒ある地の伝統を守った商売をこれからも

――「かをり」のこれからについてもお聞かせください。

板倉さん:お客様あっての商売なので、伝統を守っていきたいと思っています。由緒ある土地での商売であることを重く思って、それにふさわしい仕事をしていかなければならないと思っています。後継者の問題に頭を悩ませているところですが、「かをり」を存続させていくことを願っております。

取材を通して:事業拡大につながる商品開発力

レストランを運営する中で始まったトリュフチョコレートや、催事のために開発されたレーズン・サンドなど「かをり」が提供するお菓子はアイデアを形にするための努力が詰まったものばかりでした。お店の危機やチャンスのタイミングが訪れたときに、事業を拡大することができる開発力があってこそ、長きに渡って愛されてきたことがわかります。「かをり」はECでの商品販売も行っておりますので、ぜひサイトを訪れてみてください。

洋菓子の老舗 横浜かをり オンラインショップ

https://kawori.co.jp/

合わせて読みたい