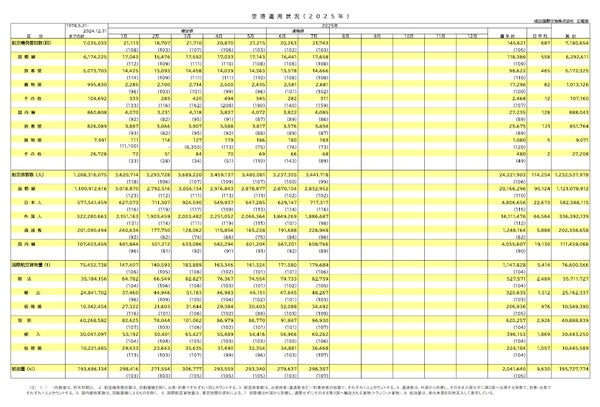

成田国際空港株式会社が発表した航空業界の最新統計によると、国際線旅客便の発着回数が前年同月比108%と増加傾向を示す一方、国内線は減便の影響を受けていることが報告されています。また国際航空貨物量は16カ月連続で前年を上回るなど、国際線を中心に回復基調が続いているとのことです。

この記事の目次

旅客便の動向詳細

航空業界の最新統計データが発表され、国内外の旅客便および貨物便の動向が明らかになりました。特に国際線では中国路線を中心に好調な回復を見せている一方、国内線では運航体制の課題などから減便傾向が続いているようです。

発着回数の推移

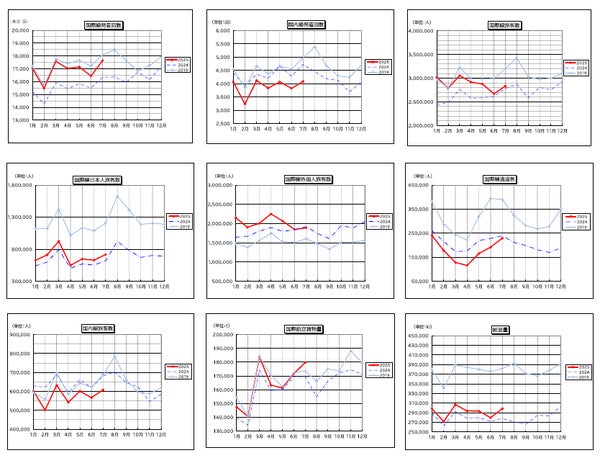

国際線旅客便の発着回数は、前年同月と比較して8%増加し、14,666回となったことが報告されています。中でも中国路線は2,761回(前年同月比135%)と特に高い伸び率を示しており、アジア圏を中心とした国際線の復調が顕著になっています。

一方、国内線旅客便については、3,834回(前年同月比87%)と前年を下回る結果となりました。この減少の背景には、LCC(格安航空会社)各社における機材不足や運航人員の確保が難しい状況があるとされています。昨年10月の冬ダイヤ改正以降、減便対応を継続していることが主な要因となっているようです。

旅客数の動向分析

国際線の旅客数は合計で283万人(前年同月比102%)と増加傾向を維持しています。その内訳を見ると、外国人旅客数は188万人(前年同月比98%)とほぼ前年並みの水準となった一方で、日本人旅客数は71万人(前年同月比116%)と大きく増加しているとのことです。日本人の海外渡航需要が徐々に回復していることがこの数字からも読み取れます。

国内線の旅客数については、前述の減便の影響もあり、60万人(前年同月比89%)と前年を下回る結果となったことが報告されています。航空各社では、運航体制の立て直しや効率的な路線編成などの対策を進めていると考えられます。

国際線旅客数の内訳を詳しく見ると、インバウンド需要(訪日外国人旅行者)はほぼ横ばいであるのに対し、アウトバウンド需要(海外へ渡航する日本人)が2桁の伸び率を示していることが特徴的です。これは新型コロナウイルス感染症の影響から徐々に脱し、日本人の海外旅行マインドが回復していることを示唆しています。

貨物便の動向について

航空貨物分野においても、国際線を中心に堅調な推移が見られます。国際線貨物便の発着回数は2,681回(前年同月比102%)となり、わずかではありますが増加傾向を示しているとのことです。

より注目すべき点は国際航空貨物量の動向です。最新の統計では17.9万トン(前年同月比106%)を記録し、16カ月連続で前年同月を上回る結果となりました。これは世界的なサプライチェーンの回復や、電子商取引(EC)市場の拡大による航空貨物需要の増加が背景にあるとみられています。

国際航空貨物の持続的な成長は、世界経済の回復基調を示す指標の一つとしても注目されています。特に半導体や電子部品などの高付加価値商品、医療関連製品、生鮮食品など、スピードや安全性が求められる貨物の航空輸送需要が安定的に推移しているようです。

国際線と国内線の動向比較

今回の統計から見えてくるのは、国際線と国内線の明確な動向の違いです。国際線が全般的に回復・成長基調にある一方で、国内線は運航上の課題から減便傾向が続いています。

国際線の回復を牽引しているのは中国路線で、発着回数が前年同月比で135%と大幅に増加しています。コロナ禍で大きく制限されていた中国との往来が正常化に向かっていることが、この数字からも明らかです。その他のアジア路線やヨーロッパ、北米路線なども徐々に回復しており、全体として国際航空需要の回復が進んでいるとのことです。

国内線については、LCCを中心とした航空各社が直面している機材不足や運航人員の確保難という構造的な課題が影響しています。昨年10月の冬ダイヤ改正時に実施された減便措置が継続されており、旅客数も前年同月比89%と減少傾向にあることが報告されています。

この国内線の状況は、航空業界全体が直面している人材確保や運航効率化という課題を浮き彫りにしています。特にLCC各社は、コスト効率を重視したビジネスモデルを展開していますが、急速な需要回復に対して運航体制の整備が追いついていない状況が続いているようです。

今後の展望と課題

今回の統計結果から、今後の航空業界には以下のような展望と課題が考えられます。

国際線の持続的な回復

国際線については、特に中国路線を中心に回復が進んでいますが、今後は他のアジア路線や欧米路線についても同様の回復が期待されています。日本人旅客数が前年同月比116%と増加していることから、アウトバウンド需要の回復が今後も続くと予想されます。

インバウンド需要(外国人旅客)については、前年同月比98%とほぼ横ばいですが、円安基調や各国の渡航制限緩和を背景に、今後さらなる増加が期待されているとのことです。観光庁の訪日外国人観光客誘致策とも連動して、インバウンド需要の喚起が課題となっています。

国内線の運航体制強化

国内線については、LCC各社を中心に機材不足や運航人員確保の課題を解決し、運航体制を強化することが急務とされています。旅客数が前年同月比89%と減少している状況を改善するためには、効率的な路線編成や機材活用、人材育成・確保に向けた取り組みが必要となるようです。

特に、パイロットや客室乗務員、整備士などの専門人材の育成・確保は、短期間で解決できる課題ではないため、中長期的な視点での取り組みが求められています。航空業界全体での人材育成プログラムの拡充や、外国人専門人材の活用なども検討課題となるでしょう。

航空貨物の成長維持

16カ月連続で前年同月を上回っている国際航空貨物については、この成長傾向を維持することが重要だと指摘されています。電子商取引の拡大や半導体・電子部品などの高付加価値商品の輸送需要は今後も堅調に推移すると予想されています。

航空会社にとっては、旅客便と貨物便のバランスを取りながら、収益性の高い貨物輸送ビジネスを強化することが経営戦略上の重要なポイントとなるようです。特に日本発着の高付加価値商品や生鮮食品などの輸出入において、航空貨物が果たす役割は今後も拡大していくと考えられています。

総括

今回の航空統計結果から、国際線を中心とした航空需要の回復が着実に進んでいることが確認できます。特に国際線旅客便の発着回数が前年同月比108%、国際航空貨物量が同106%と増加していることは、航空業界全体の回復を示す重要な指標となっています。

一方で、国内線については運航体制の課題から減便傾向が続いており、旅客数も前年を下回っていることが報告されています。この状況を改善するためには、航空各社による機材・人員の確保や効率的な運航体制の構築が求められているようです。

国際線と国内線のこの対照的な動向は、航空業界が直面している課題と機会を同時に表しています。国際的な人の往来や物流の回復という機会を最大限に活かしつつ、運航体制の強化という課題に取り組むことが、今後の航空業界の持続的な成長には不可欠といえるでしょう。

出典元:成田国際空港株式会社 プレスリリース