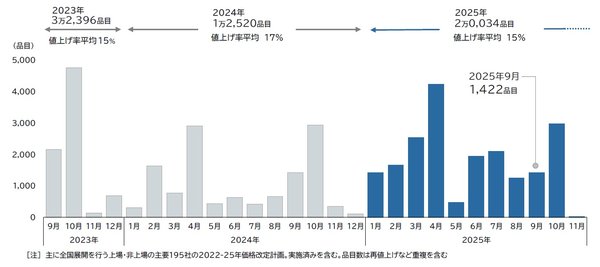

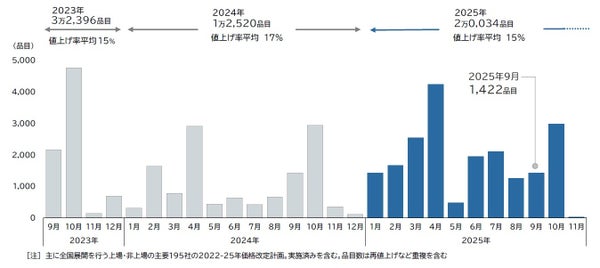

株式会社帝国データバンクは、2025年9月以降における食品の値上げ動向について詳細な分析を実施したことを発表しました。この調査によると、2025年の食品値上げが加速し、年間で2万品目を超える大規模な値上げが進行していることが明らかになっています。

9月の値上げ品目数は1422品目となり、中でも調味料分野が427品目と最多を記録しています。2025年通年では11月までの公表分で累計2万34品目に達し、前年から60.0%増加しているとのことです。値上げ要因は原材料高騰だけでなく、物流費や人件費の上昇など内的要因による物価上昇が顕著になっており、今後も値上げの「常態化」が進むと予測されています。

この記事の目次

2025年9月の値上げ動向 - 9カ月連続で前年上回る

帝国データバンクが実施した調査によると、主要な食品メーカー195社における2025年9月の飲食料品値上げは1422品目に達したことがわかりました。値上げ1回あたりの平均値上げ率は14%となっています。これは前年9月(1414品目)と比較して8品目・0.6%増加しており、9カ月連続で前年を上回る結果となっています。この連続増加期間は、前月に続き2022年の統計開始以降で最長記録を更新しているとのことです。また、単月の値上げ品目数としては4カ月連続で1千品目を超える水準となっています。

食品分野別に見ると、2025年9月の値上げは「調味料」が427品目と最多を記録しています。これにはたれ製品やソース、マヨネーズ、ドレッシング類などが含まれています。次いで「加工食品」が338品目で、各種冷凍食品や水産練り製品などの値上げが目立っています。「菓子」は291品目となり、チョコレートやポテトチップス類の値上げが多く見られました。また「乳製品」(138品目)も含め、冷菓製品で一斉値上げが実施されているとのことです。「原材料」分野では205品目の値上げがあり、特にキャノーラ油製品での一斉値上げが顕著で、同分野としては11カ月ぶりに単月で100品目を超える結果となっています。

2025年通年の値上げ状況 - 2年ぶりに2万品目超え

2025年通年の値上げ状況を見ると、11月までに公表された値上げ品目数は累計で2万34品目に達しています。これは前年の実績(1万2520品目)を60.0%上回り、2023年(3万2396品目)以来、2年ぶりに2万品目を超える規模となったことが報告されています。1回当たりの値上げ率平均は15%と、前年(17%)をやや下回る水準が続いているとのことです。

食品分野別では「調味料」が6148品目と最も多く、前年(1715品目)から4433品目・258.5%と大幅に増加しています。これは2022年以降で2番目に多い水準だということです。「酒類・飲料」は4801品目となり、清涼飲料水のほか、ビール、清酒、焼酎、ワインといった洋酒など広範囲で値上げが実施され、前年比で8割を超える大幅増となっています。「加工食品」は4532品目で、冷凍食品やパックごはん、海苔などの値上げが目立っています。2025年における飲食料品値上げの勢いは前年に比べて強い状態が継続していることが明らかになりました。

値上げ要因の分析 - 内的要因による物価上昇が顕著に

今回の調査では値上げの要因についても分析されており、原材料の価格高騰に加え、光熱費の上昇による生産コスト増、人手不足による労務費の上昇、物流費の上昇などが複合的に影響していることが明らかになっています。原材料などモノ由来(「原材料高」)の値上げが全体の97.3%を占める一方、「エネルギー(光熱費)」(65.5%)、「包装・資材」(60.0%)、「物流費」(80.3%)、「人件費」(54.2%)など、主要な値上げ要因ではいずれも半数を超えています。

特筆すべき点として、「物流費」と「人件費」はともに前年から大幅に増加している一方、「円安」を要因とする値上げ(12.0%)は前年から大幅に低下していることが報告されています。このことから、飲食料品の値上げは外的要因よりも内的要因による物価上昇に起因したものにシフトしていることが読み取れます。

今後の見通し - 10月は半年ぶり3千品目台、値上げの「常態化」へ

帝国データバンクの分析によると、2025年の飲食料品値上げは、原材料高に加えて物流費や賃上げによる労務費など、粘着性が高く国内の経済情勢に起因した圧力が強まっているとのことです。これは国際的な小麦・食用油や原油価格の急騰、急激な円安による輸入物価の上昇など、一過性とみられた外的要因による物価高が主だった2023年~2024年前半の値上げラッシュとは異なる特徴を示しています。現在は持続的で内的要因によるインフレ傾向に変化しており、そのため継続的な価格引き上げが不可欠となっていることも、比較的低位に抑制された前年から値上げ品目数が大幅に増加する要因となっているようです。

足元の経済状況に目を向けると、2025年度の最低賃金は全国加重平均(目安)で1118円・前年度比6.0%の引き上げとなり、全都道府県で最低賃金が千円台に到達する見通しとなっています。また、物流分野では「2024年問題」をはじめとするドライバー不足を背景に運賃引き上げが続いており、賃金上昇→物価上昇という内的要因によるインフレ傾向も顕在化していることが指摘されています。

こうした状況を受け、企業はこれまでの一時的なコストプッシュに対応するための値上げ措置から、恒常的なコスト増を想定した継続的な値上げ戦略へ移行する動きも見られるようになっています。帝国データバンクの分析によれば、飲食料品における値上げは長期かつ恒常化する可能性が高いと予測されています。

先行きについては、10月の食品値上げ予定品目数が今年4月以来となる3千品目超えとなる見通しであることが報告されています。通年の値上げ品目は、飲食料品の値上げラッシュが本格化した2022年(2万5768品目)の水準に並ぶ可能性があるとの見方も示されています。

この傾向が続けば、消費者の家計負担はさらに増加することが懸念されます。食品メーカー各社は価格転嫁だけでなく、原材料の見直しや製造工程の効率化など、コスト削減の取り組みも並行して進めていくことが重要となってきます。また、政府による物価高対策や賃金上昇策との兼ね合いも、今後の食品価格動向に影響を与える要素として注目されています。

値上げの常態化が進む中、消費者の購買行動にも変化が見られるようになっています。低価格帯商品へのシフトやまとめ買いの増加、プライベートブランド商品の選好など、消費者側でも様々な対応策を講じる動きが広がっているとのことです。食品業界全体としては、こうした消費者ニーズの変化にも柔軟に対応していくことが求められる状況となっています。

帝国データバンクの調査分析は、食品価格の上昇傾向が今後も継続する可能性を示唆しており、企業にとっても消費者にとっても、この「新常態」への適応が求められる時代に入ったことを示しています。

出典元:株式会社帝国データバンク プレスリリース