この記事の目次

はじめに:郵便制度改革が議論される背景

日本の郵便事業は、人口減少や急速なデジタル化の進展の中で大きな転換点を迎えています。郵便物数は2001年度の262.2億通をピークに減少し続け、2024年度は125.4億通まで減少しました。ピーク時から52.2%もの大幅な減少であり、1配達箇所当たりの郵便物数は2023年度に0.81通まで落ち込んでいます。

また、インターネット利用率は2001年の46.3%から2023年には86.2%へと拡大し、SNSや電子メールがコミュニケーション手段の中心に据わっています。このような社会環境の変化は郵便需要を押し下げ、郵便事業の収益悪化を招きました。

2021年度まで黒字を維持していた日本郵便の郵便事業収支は、2022年度に民営化後初の赤字となり、2023年度には赤字額が896億円へ拡大しました。郵便サービスは国民生活や企業活動にとって重要な社会インフラであり、持続的な提供を確保するためには、料金制度そのものの見直しが不可欠とされています。

この記事では、2024年の郵便制度改革の答申を踏まえ、EC事業者が注意すべき制度のポイントや今後の対応策を解説します。

参照:「郵便事業を取り巻く経営環境等の変化を踏まえた郵便料金に係る制度の在り方」に関する情報通信審議会からの答申

現行制度の課題:収支相償の限界

「収支相償」とは何か

現行の郵便法第3条は「郵便事業における収支相償」を規定し、郵便料金は効率的な経営の下で適正な原価を償い、適正な利潤を含むものでなければならないとしています。この規定は、郵政事業におけるユニバーサルサービスの安定提供と不当に高額な料金設定の防止を趣旨としています。

負のスパイラルを招く可能性

郵便物数が継続的に減少する中で収支相償を堅持すると、赤字が発生するたびに料金値上げが必要となり、値上げが郵便物数の減少幅を拡大し、さらに収支が悪化する「負のスパイラル」に陥る恐れが指摘されています。デジタル化の進展により、代替手段(電子メールやSNS)が一般化する中で、過度の料金引き上げは利用者離れを加速させるリスクがあります。

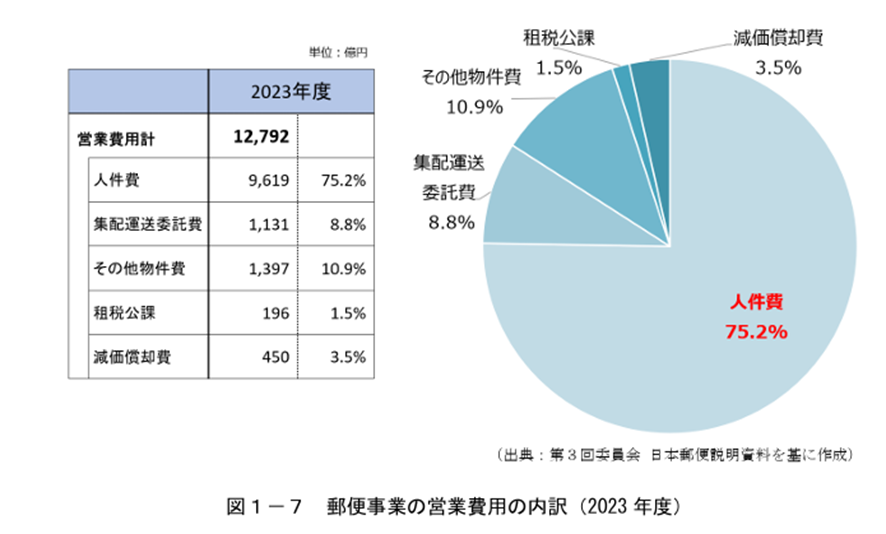

人件費比率の高さと収支の悪化

郵便事業は労働集約的であり、2023年度の営業費用1兆2,792億円のうち75.2%が人件費です。近年は適正な賃上げや労働需給の逼迫により人件費単価が上昇しており、物価高騰を受けた集配運送委託費の増加も収支を圧迫しています。2022年度の赤字額は211億円、2023年度は896億円と急拡大し、単発の料金改定では黒字化を維持できないとの試算が示されています。

新しい料金制度へ:上限認可制度の導入

価格規制の現状

郵便料金の設定は原則届出制ですが、25グラム以下の定形郵便物など一部については総務省令による上限規制や認可制が設けられています。2024年の改正で上限額が84円から110円に引き上げられました。しかし、上限額の変更には省令改正が必要で時間を要する上、算定基準が定性的で手続が煩雑といった課題があります。ヒアリングでは、大口利用者から段階的・小幅な値上げが可能となる柔軟な制度を求める意見が寄せられました。

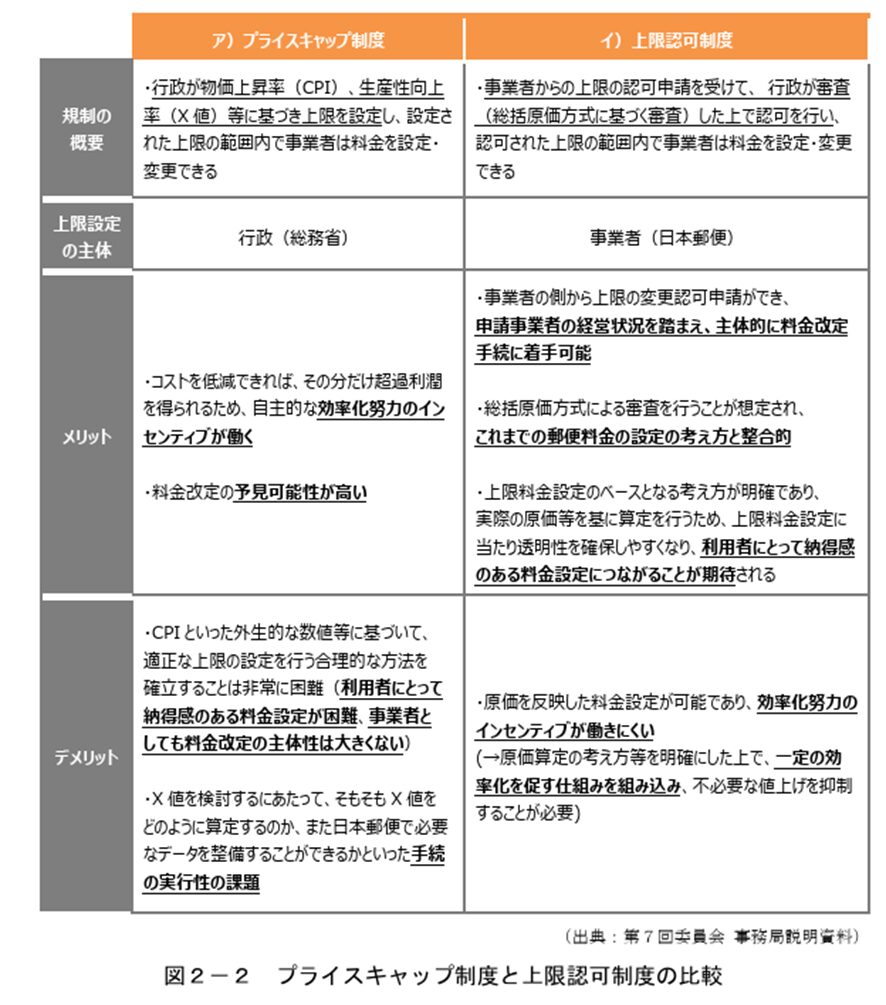

プライスキャップ制度と上限認可制度の比較

答申では、ヨーロッパで導入例のあるプライスキャップ制度と、日本の鉄道運賃などで導入されている上限認可制度が比較検討されました。プライスキャップ制度は物価上昇率(CPI)や生産性向上率(X値)に基づき上限を設定し、その範囲内で自由な料金設定を認める制度であり、効率化のインセンティブが強いとされます。

しかし、郵便物数の継続的減少という特殊事情の下でCPIなど外生的な指標から適正な上限を導き出すことは困難で、過剰な値上げや過度な値下げを招くおそれがあることが指摘されました。X値の算定の手続も煩雑で、データ整備の負荷が大きいという問題があります。

これに対し、上限認可制度は事業者が上限料金の認可を申請し、行政が総括原価方式による審査を行い認可する制度です。事業者が主体的に料金改定手続に着手できるため経営判断の自由度が高まり、上限設定の考え方(適正な原価と適正な利潤)が明確な点が特徴です。総括原価方式により実際の原価をベースに算定するため、利用者にとって納得感のある料金設定に繋がると期待されています。ただし、効率化インセンティブが弱く、不必要な値上げを抑制する仕組みを併せて検討する必要があります。

コスト算定の透明化と効率化への仕組み

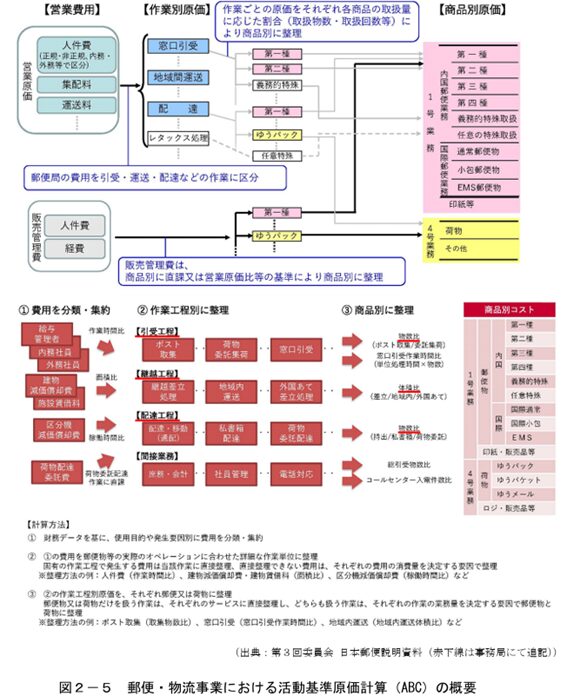

上限認可制度の下では、適正な原価と利潤の算定が重要です。日本郵便は営業費用の算定に活動基準原価計算(ABC)を導入し、作業単位別に費用を細分化して郵便と荷物に配賦しています。

発生費用を作業工程別に整理し、物数比や体積比といったコストドライバーで按分する方法は合理性があると評価されています。一方で、郵便事業と荷物事業の共通部分が多く、費用配賦の妥当性を高めるために配賦比率の見直しや監査による透明性の確保が求められています。

効率化インセンティブを補う仕組みとして、他業種で用いられる「ヤードスティック方式」や効率化係数の導入が検討されています。鉄道や電気料金の例では、事業者間の費用水準を比較して効率化を促したり、過去水準や全要素生産性(TFP)の上昇率を参考にした効率化係数を設定する方法が採られていたりします。

ただし、日本の郵便事業は事実上独占状態であり、他社との比較が難しいため、ヤードスティック方式の適用には慎重な検討が必要です。過度な効率化でサービス水準が低下しないよう、技術革新やAI活用による合理化など実行可能な方法を検討することが望ましいとされています。

EC事業者への影響:紙媒体施策のコスト増

DMや納品書のコスト増と顧客接点の変化

定形郵便物の料金上限が84円から110円に改定されたことで、ダイレクトメール(DM)や紙の納品書・請求書といった紙媒体に依存する販促・業務手法は確実にコスト増になります。郵便物数の減少とデジタル化の進展は今後も続くと見込まれており、今後の料金制度では小幅でも頻繁な値上げが可能になるため、紙媒体施策のコストは中長期的に上昇する可能性が高いでしょう。

EC事業者にとってDMは新規顧客獲得や休眠顧客へのアプローチに有効な手段ですが、コストが高騰すれば投資対効果は低下します。また、納品書や領収書を紙で同梱する習慣が残っていると、商品あたりの配送コストや梱包作業時間が増大し、利益率に影響します。

メールDMやデジタル配送へのシフト

インターネット利用者の86.2%がSNSや電子メールを利用しているというデータは、デジタルチャネルが消費者との主要な接点になっていることを示しています。紙媒体施策の費用対効果が低下する一方で、電子メールやLINE公式アカウントを活用したデジタルDMは、送信コストが低く、効果測定やパーソナライズが容易という利点があります。

デジタル配送へのシフトにあたっては、送信許諾の取得やセグメント配信による反応率の最適化、CRMデータの活用など、メールDM特有の運用ノウハウが必要です。また、紙の納品書・領収書を電子化し、購入履歴ページやメールで発行する仕組みを整備すれば、郵便料金の影響を回避しつつ顧客利便性を高められます。2023年10月に導入されたインボイス制度も電子インボイスへの移行を後押ししています。

デジタル化によるコミュニケーションでは、アプリプッシュ通知やSNS広告など複数のチャネルを組み合わせ、顧客ニーズに応じたコンテンツを配信することが有効です。紙DMからデジタルへの移行には一定の投資が伴いますが、送達コストを抑えつつ顧客接点を拡張できる点は大きなメリットです。

SKU設計と梱包の見直し

新しい料金制度では重量・サイズ別に細分化された料金体系が維持されると予想されます。例えば、25グラム以下の定形郵便物は上限認可の対象であり、重量が増えるほど料金差が大きくなる傾向があります。

EC事業者は、商品のSKU設計や梱包材選びを見直し、軽量・薄型パッケージを採用することで郵便料金を抑えられます。衣料品やアクセサリーなど小物商品は薄型ダンボールや宅配便コンパクトの活用、分冊出荷の検討などで配送コストを最適化できるでしょう。また、送料無料を維持する場合には、商品価格や最低購入金額の設定を見直すことが必要です。

配送戦略と販促手段の再設計

サービス多様化への対応

郵便制度改革は宅配便業界の競争環境にも影響します。郵便事業の収支改善を図るために、日本郵便は荷物事業との費用配賦を見直す方針を示しており、郵便と荷物を一体的に運ぶ現行の物流網にも変化が生じる可能性があります。EC事業者は、郵便・宅配便・メール便など複数の配送手段を組み合わせ、商品特性や顧客ニーズに応じた最適な配送戦略を構築する必要があります。

たとえば、少量・低単価商品の発送にはポスト投函型のクリックポストやゆうパケット、サイズの大きい商品には宅配便やロッカー配送を活用するなど、配送手段の使い分けが重要です。物流コストを抑えるだけでなく、配送のリードタイムや追跡性、再配達率など顧客体験全体を考慮した設計が求められます。

サステナブルな物流と社会的要請

人口減少や人手不足が進む中、郵便事業における配達効率は悪化しており、再配達削減や効率的な配達網の整備が業界全体の課題となっています。EC事業者にとっても、再配達率の高さは物流コストを押し上げる要因です。

置き配や宅配ロッカーの活用、受取日時指定の強化、サブスクリプションや定期配送の集約化など、顧客の受取行動に合わせた配送方式を検討しましょう。また、梱包材のリサイクルやエコ配送オプションの導入など、環境負荷を意識した取り組みは企業の社会的評価を高め、ESG投資への対応にも繋がります。

小売業全体のデジタル化とオムニチャネル

郵便物数の減少とデジタル化の広がりは、リアル店舗とオンラインの垣根を低くしています。EC事業者は店舗やSNS、ライブコマースなどを連動させたオムニチャネル施策により、顧客接点を多様化する必要があります。たとえば、店頭受け取りサービスを充実させることで、配送コストを削減しながら来店促進にも繋げられます。

また、店舗からの発送や返品受付を一体的に管理する「BOPIS(Buy Online, Pickup In Store)」などの仕組みは、郵便料金の影響を受けにくい選択肢です。顧客データを統合し、チャネル横断での購買履歴やポイント施策を管理するCRM基盤の整備がますます重要となります。

今後の展望とチェックポイント

料金制度の具体化と透明性への注目

答申では、上限認可制度の具体的な設計や算定基準について、今後専門家を交えた検討の場で議論が進められることが示されています。原価の算定期間を複数年に設定し、人件費・物価の上昇を合理的に反映することや、「適正な利潤」をレートベース方式で算定することなど、透明性の高い基準が求められています。公的統計データやDXの影響を踏まえた需要予測の精度向上も課題であり、制度の詳細が固まるまで継続的に情報収集する必要があります。

EC事業者がとるべきアクション

- コストシミュレーションの実施:新料金制度が導入された場合の郵便コストを試算し、販促予算や物流費の見直しを行いましょう。頻繁な値上げが想定されるため、定期的な再評価が欠かせません。

- デジタルチャネルへの移行:DMや書面通知は可能な限りデジタル化し、顧客への案内もメールやアプリへ移行する準備を進めます。顧客データベースの整備とプライバシー対応を両立させることが重要です。

- 配送手段の最適化:郵便、宅配便、ロッカー受け取りなど複数の配送手段を比較し、商品特性や顧客層に適した選択を行います。重量やサイズを考慮した商品設計や梱包の見直しも同時に進めましょう。

- 制度変更へのウォッチ:上限認可制度の具体的な運用ルールや算定基準が公表された際には、速やかに分析し自社に与える影響を評価します。業界団体や物流パートナーとも連携し、適切な対応策を共有しましょう。

- 顧客体験とサステナビリティ:デジタル化はコスト削減だけでなく、顧客体験の向上や環境負荷の軽減にも繋がります。サステナビリティへの取り組みを経営戦略に組み込み、ブランド価値を高めましょう。

おわりに

郵便制度改革は、単に郵便料金の上限を引き上げるだけでなく、収支相償の考え方を見直し、上限認可制度を導入することで持続的なサービス提供と利用者保護を両立させる試みです。長期的には郵便料金が小幅にかつ頻繁に変動する可能性があり、紙媒体に依存したビジネスモデルには大きな影響が出ます。

EC事業者は、デジタル化と物流戦略の最適化を通じてコストをコントロールし、変化に柔軟に対応する体制を整えることが求められます。本記事が制度の理解と今後の検討の一助となれば幸いです。

あわせて読みたい