国内最大規模のふるさと納税関連情報を提供する株式会社トラストバンク(本社:東京都品川区、代表取締役:川村 憲一)が運営する「ふるさとチョイス」から、全国約1,700の自治体に関するふるさと納税の情報が報道関係者向けに発信されています。

2025年2月17日(月)から確定申告が始まります。ふるさと納税における寄付額が2,000円を超えると、寄附金控除が適用されます。この控除を受けるためには「ワンストップ特例制度」を利用するか、確定申告を行わなければなりません。しかし、最近の調査によれば、多くの人々が必要な手続きについて認識していないことが明らかになりました。このニュースレターでは、ふるさとチョイスが独自に実施した調査結果と、確定申告が必要な条件や手続きについて詳しく解説します。

この記事の目次

- 1 ふるさと納税の確定申告に関する実態・意識調査の要点

- 1.1 ① 3人に1人が「寄附金控除に手続きが必要であることを認識していない」。職業ごとの認知度に差があることが判明

- 1.2 ② 認識している人の中でも、4人に1人が寄附金控除を利用したことがない実態が明らかに

- 1.3 ③ 60代以上は確定申告を通じて手続きを行っている割合が高いと判明

- 1.4 ④ 若年層ほど初回の手続きを難しく感じている傾向、特に20代では過半数以上が「難しい」と評価

- 1.5 1)3人に1人が「寄附金控除に手続きが必要であることを知らない」、職業によって認知の差が顕著

- 1.6 2)寄附金控除手続きの必要性を認識しながらも、ふるさと納税を利用していても寄附金控除を受けたことがない人が4人に1人。

- 1.7 3)60代以上は確定申告という手続きを選択する人が多く、他の年代に比べて「ワンストップ特例制度」の活用が質的に高い

- 1.8 4)若年層は初めての手続きを難しいと感じており、20代では70%以上が「難しい」という意見

- 1.9 確定申告が必要な条件

- 2 ふるさと納税の確定申告の方法

ふるさと納税の確定申告に関する実態・意識調査の要点

① 3人に1人が「寄附金控除に手続きが必要であることを認識していない」。職業ごとの認知度に差があることが判明

寄附金控除を受けるために「ワンストップ特例制度」または「確定申告」が必要であることを知っているかを尋ねたところ、全体の65.3%がその事実を「知っている」と回答。職業別に見ると、公務員は92.0%が制度を「知っている」と答え、自営業者では「知らない」との回答が53.8%に達し、職種間での認知度には大きな差があることがわかりました。

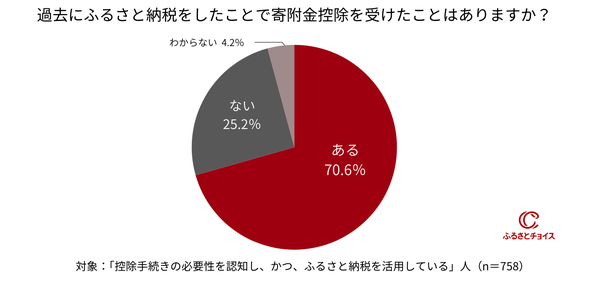

② 認識している人の中でも、4人に1人が寄附金控除を利用したことがない実態が明らかに

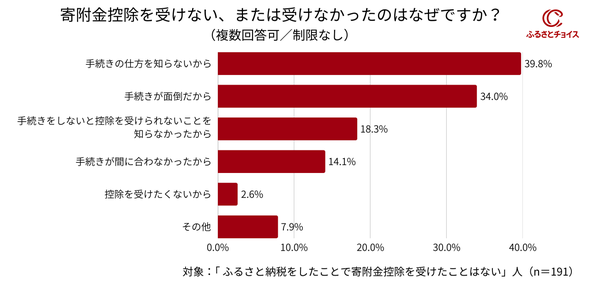

寄附金控除が手続きが必要であることを理解している方に、過去にふるさと納税を行ったか尋ねると、寄附金控除を受けたことがないと答えた人が約25.2%に上りました。受けなかった理由としては、主に「手続きの方法がわからない」(39.8%)や「手続きが煩雑に感じるから」(34.0%)という意見が挙げられました。

③ 60代以上は確定申告を通じて手続きを行っている割合が高いと判明

寄附金控除手続きに関する調査によると、「ワンストップ特例制度」を利用する人は42.6%、対して「確定申告」を選んだ人は38.7%と、ほぼ同じ割合です。しかし、年代別に見ると、20代から50代は「ワンストップ特例制度」を利用する人の割合が高い一方で、60代以上は70.0%が確定申告を用いていることがわかりました。

④ 若年層ほど初回の手続きを難しく感じている傾向、特に20代では過半数以上が「難しい」と評価

初めて手続きを行う際の難易度について、全体として52.4%が「簡単だった」と回答していますが、年代別に見ると、若い世代ほど「難しかった」と評価する割合が増加し、20代では71.4%に達しました。手続き上で最も時間がかかった、または面倒に感じた作業は、「確定申告の方法の調査」(39.0%)や「寄附金の受領証明書を集めること」(28.5%)が多いという結果になりました。

調査名:「ふるさと納税の確定申告に関する実態・意識調査」(トラストバンク調査)

方法:インターネット調査/期間:2025年1月29日~2月3日

対象:全国20歳以上の男女1,566名

※特に記載がない場合、n=1,566として結果を示しています

※グラフは小数点第1位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります

1)3人に1人が「寄附金控除に手続きが必要であることを知らない」、職業によって認知の差が顕著

- ふるさと納税を行い寄附金控除を受けるために「ワンストップ特例制度」または「確定申告」が必要であることを調査した結果、全体では65.3%が「知っている」との回答となりました。

- 公務員は92.0%、会社員(事務系)で77.6%がそのことを認識する一方、自営業者では「知らない」との回答が53.8%に上り、職種間における認知の差が浮き彫りになっています。

2)寄附金控除手続きの必要性を認識しながらも、ふるさと納税を利用していても寄附金控除を受けたことがない人が4人に1人。

- 寄附金控除が必要であることを認知している方々に、過去のふるさと納税経験の中で寄附金控除を受けたことがあるか尋ねたところ、ふるさと納税経験者の中で25.2%が「受けたことがない」と答えました。

- 寄附金控除を受けていない理由は多岐にわたり、「手続きの方法が不明」(39.8%)や「手続きが煩雑」(34.0%)が上位に挙がっています。

3)60代以上は確定申告という手続きを選択する人が多く、他の年代に比べて「ワンストップ特例制度」の活用が質的に高い

- 寄附金控除を受けるための方法調査では、「ワンストップ特例制度」を利用しているのは42.6%、「確定申告」を選んだ人は38.7%とほぼ同様の比率でした。

- 年代別に比較すると、20代から50代は確定申告者よりもワンストップ特例制度の利用者が高い反面、60代以降では、ワンストップ特例制度の利用率が27.1%にとどまり、70.0%が確定申告を利用していることがわかりました。確定申告時の申告方法においては「インターネット」(63.9%)、次いで「税務署」(33.4%)や「郵送」(19.6%)が挙げられます。

4)若年層は初めての手続きを難しいと感じており、20代では70%以上が「難しい」という意見

- 初回の手続きの難易度調査によれば、52.4%は簡単だったとしながら、年代が下がるごとに「難しかった」との意見が増加し、20代の71.4%はその難しさを訴えています。

- 手続き中に最も時間がかかり、面倒だと感じたプロセスには、「確定申告の手順を調べること」(39.0%)、次に「寄附金受領証明書の収集」(28.5%)が上位に挙がりました。

確定申告が必要な条件

- 申告年度中にふるさと納税で寄付した自治体数が6自治体を超える場合

- 寄付した自治体のうち、1ヶ所でもワンストップ特例の申請が未対応の場合

- 給与所得者で高額医療費を支払った場合、医療費控除などの申告が必要な場合

- 住宅ローン控除を受ける(1年目)

- 個人で事業を行っている場合

- 給与収入が2,000万円以上あった場合

- 給与所得は一つの会社のみだが、給与・退職所得以外の副収入が20万円を超えた場合

- 年末調整されなかった給与収入金額が20万円を超える給与所得が2つ以上の会社からある場合

さらに、ワンストップ特例制度が利用できない方は、確定申告を行ってふるさと納税をカバーしてください。また、確定申告が必要な方は、その際に一緒に申告を行ってください。

ふるさと納税の確定申告の方法

確定申告期間:2025年2月17日(月)~3月17日(月)

インターネットでの申告手順

Step1:必要書類を用意

※マイナンバーカードの暗証番号が必要です。このカードがない場合は「ID・パスワード方式」でも申告可能です。

※「ID・パスワード方式」の場合にはマイナンバーカードの用意は不要です。

※確定申告に必要な書類が必要です。

※本人名義の口座情報が必須です。

Step2:確定申告書の作成

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で必要なデータを作成し、データの送信を行えば申告は完了します。所得税は確定申告後、3週間後より返還され、その後住民税からの控除が行われます。

※インターネットで確定申告をすると、書面よりも所得税の還付が早くなります。

郵送または税務署での申告手順

Step1:必要書類を用意

※「寄附金受領証明書」や「寄附金控除に関する証明書」を活用してください。

※確定申告の記入に必要な書類が必要です。

※本人名義の口座情報が必須です。

Step2:確定申告書の作成

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で必要な確定申告書(PDF)を作成し、印刷してください。

Step3:確定申告書を提出

必要な書類を整え、管轄の税務署に郵送または直接持参します。提出するものは確定申告書(紙)、寄付を証明する書類、マイナンバーカードの両面コピーまたは番号確認書類と身元確認書類です。所得税の還付は確定申告から1〜2ヶ月後に行われ、その後住民税からの控除が行われます。

※複数回答(ふるさとチョイス「ふるさと納税の確定申告に関する実態・意識調査」から引用)。

【ふるさとチョイス】

出典元:トラストバンク