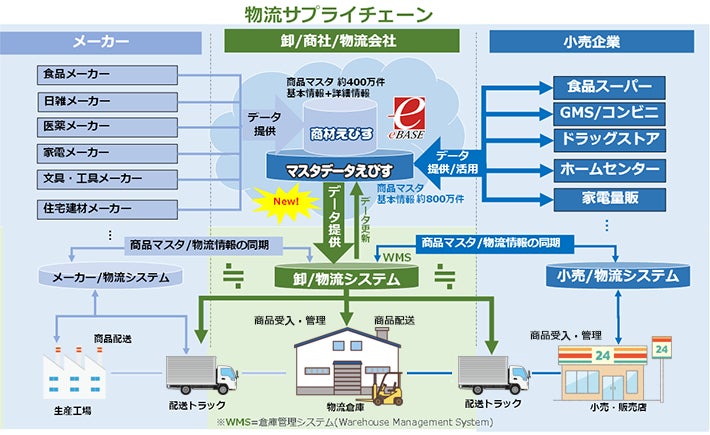

eBASE(イーベース)株式会社(本社:大阪市北区 代表取締役社長 岩田 貴夫/以下、eBASE社)は、「2024年物流問題(※注)」が社会課題として高まる中、サプライチェーンにおける物流効率を高める要素として重要な「データ精度(Quality)、収集負荷(Cost)、更新性(Delivery)」の高い「商品マスタ」を業界全体で共有・活用できる全体最適を目指し、新たに「卸・物流会社」向けに「マスタデータえびす」のサービス提供を2024年9月初旬より開始します。

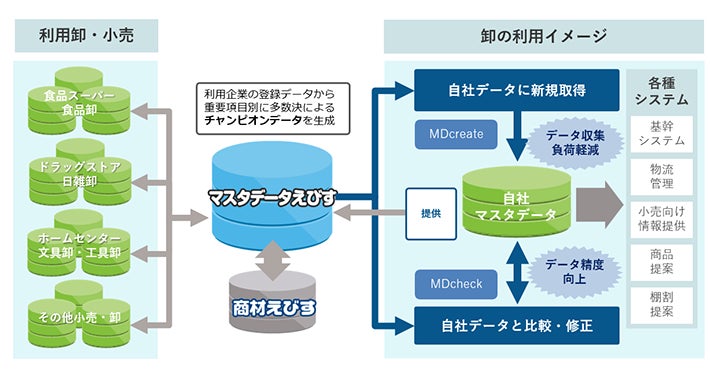

eBASE社は、2022年5月から、異なる業界を横断して複数の小売企業間で商品マスタデータを共有・活用するデータプールサービス 「マスタデータえびす」を提供してきました。現在、賛同小売企業12社から収集(提供)された商品マスタデータ約1,000万件をクレンジングし、メーカーから提供された商品情報で構築されている「商材えびす」データともマージして再生成(正規化)した高精度(チャンピオンデータ)な商品マスタデータ(約800万点)で運用しています。利用小売企業は、「マスタデータえびす」のJANコード、商品名、規格、ブランド、サイズ、重量、入数、商品簡易画像等の自社商品マスタデータを互助的に提供・共有することで、他小売企業の商品マスタデータを新規取扱品の商品マスタ登録や自社保有データの精度向上に利用できます。これによりサプライチェーン全体における全体最適のソリューションを提供しています。また、この「マスタデータえびす」は特許(第7138289号)を取得しています。

この記事の目次

卸/物流会社、メーカー、小売企業間における商品マスタデータにおける課題

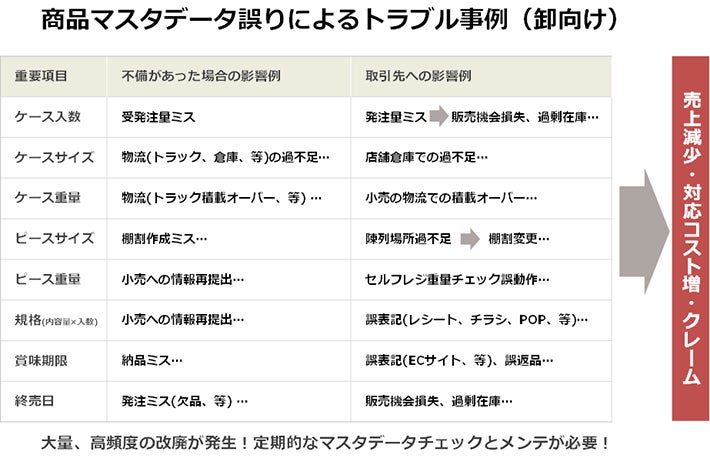

小売企業は、POSレジ、物流システム、等で、取扱商品全ての商品マスタデータが必須であり、そのデータ精度、収集負荷、更新性に課題があります。 小売企業独自フォーマットでの小売別の商品マスタデータ収集では、データ提供元である卸やメーカーが、同じ商品情報を何度も異なるフォーマットに入力し提供しなければならないため、データ精度と提供負荷に課題が多く、更新性が劣化し、結果的に小売企業における商品マスタデータの収集・活用課題となっています。特に、データ精度の課題、つまり、そのデータに稀にでも間違いがあった場合、物流トラブルも含めて様々な大きなトラブルを誘発させています。結果、物流の合理化を阻む根本的な原因となっており、サプライチェーン全体で高精度な「商品マスタ」の共通利用が求められています。

課題解決の概要

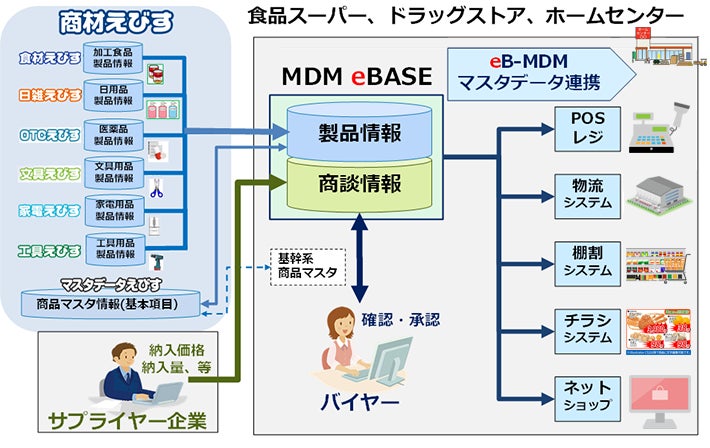

異なる業界(食品スーパー、ドラッグストア、ホームセンター、家電量販等)を横断して、複数の会員小売企業の商品マスタデータを収集→正規化→データベース化し、各会員小売企業の商品マスタデータとして、新規取扱商品マスタデータの作成、登録済マスタデータの正誤チェック・修正、等に利用できます。

会員小売企業は、取扱商品のJANコード(品番)リストを入力することで、商品マスタデータを検索・抽出して自社基幹系システムシステム向けに一括ダウンロードできることから、精度の高い商品マスタデータを簡単に取得でき、「MDcreate」機能を用いて新規取扱品の商品マスタデータの収集速度(更新性)と精度アップを効率的に図れます。

また、自社商品マスタデータを「マスタデータえびす」へ提供して参照比較する「MDcheck」機能によって、その相違データが抽出、返信されることから、相違データの差分点検だけで、データ精度を高める事が可能になります。 その点検後の最新データを、再度、「マスタデータえびす」に返信・登録して貰う事で、「マスタデータえびす」のデータ精度がスパイラルアップ的に更に継続的に向上します。なお、会員小売企業の商品マスタデータ提供・登録は、日次の夜間等に一括バッチ処理で差分更新・登録をシステム連携で自動的に行うので、新たな人的作業は発生しません。

この度、小売業界で活用されている、この「マスタデータえびす」を卸・物流企業にも提供することにより、サプライチェーン(メーカー→卸・物流会社→小売)間における「物流機能」の合理化・効率化に繋がり、業界全体における全体最適の実現を目指します。

【マスタデータえびす】とは

自社取扱い商品マスタデータの提供を前提に、小売間で商品マスタデータを共有

多数の小売や卸・物流企業が利用することで、マスタデータの収集負荷軽減と精度が向上します。

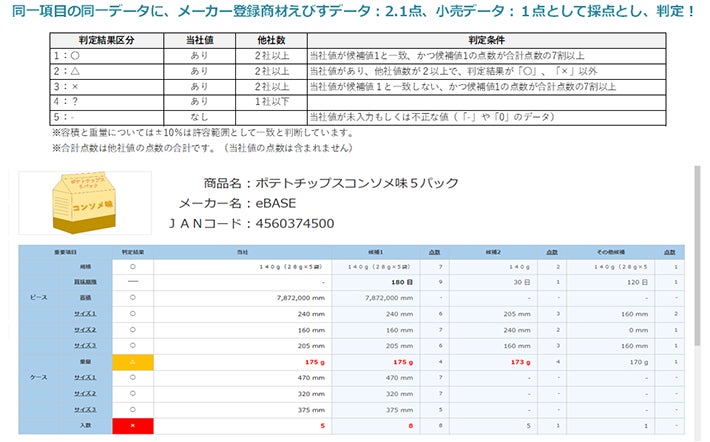

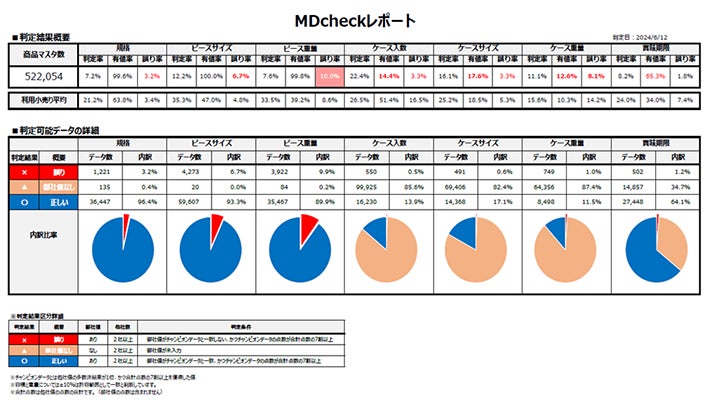

①自社マスタデータと「マスタデータえびす」データの正誤判定ロジック(MDcheck)

②自社マスタデータと「マスタデータえびす」データの正誤判定レポート例(MDcheck)

卸・物流会社の導入メリット

- 市場で新規・更新される取扱商品の商品マスタデータを精度高く取得し、顧客の小売企業に

タイムリーに提供・共有し、自社のWMS(Warehouse Management System: 倉庫管理システム)との連動でムリムダの無い効率的な物流環境を実現できます。 - 自社保有の商品マスタデータのQCDを継続的に向上・維持できます。

◆卸・物流会社における「マスタデータえびす(商品マスタ)」の活用シーンポイント例

※緑の背景項目が特に物流課題に対する解決ポイント

| 課題解決の例 | 具体的なケース | 解決のポイント |

|---|---|---|

| 在庫管理の正確性向上 | 過剰在庫によるコスト増加 | 実時点在庫データの活用で適正在庫水準を保持 |

| 配送プロセスの効率化 | 繁忙期の配送遅延 | 最適ルート計算アルゴリズムの導入 |

| オムニチャネル戦略の実現 | 商品情報のオンライン・オフラインでの不一致 | 一元管理された商品情報データベースの利用 |

| 顧客満足度の向上 | 配達予定日の不明確さ | 正確な商品流通データに基づく配達日時の精密な予測 |

| 需要予測の精度向上 | 季節商品の需要見積もり誤り | 過去データとAI分析を組み合わせた需要予測 |

| サプライチェーンの透明性強化 | 原材料のエシカルな調達情報の不足 | ブロックチェーンを利用した原材料の追跡 |

| リスクマネジメントの強化 | 供給網の中断による生産停止 | サプライチェーン全体のリアルタイムモニタリング |

| 製品リコール時の迅速な対応 | 不良品の特定に時間がかかる | 各製品に一意な識別子を付与し、追跡可能性を向上 |

| 持続可能なサプライチェーンの構築 | 環境への悪影響を与える原材料の使用 | サステナブルな原材料の使用証明書の管理 |

| 新商品の市場導入スピード向上 | 新商品の市場反応の遅れ | マーケットデータと消費者フィードバックの迅速な分析 |

| マルチベンダー管理の簡素化 | 複数の供給元からの情報管理の複雑さ | 一元的なサプライヤー管理システムの導入 |

| 個別包装・ラベリングの自動化 | 顧客ごとの包装仕様要求 | 柔軟なパッケージングラインとデータ駆動型ラベル印刷システム |

| 賞味期限やロット番号の一元管理 | 出荷時の賞味期限間違い | 賞味期限とロット番号管理システムの整備 |

| 企業間データ共有の促進 | 情報の非共有による効率低下 | 賞味期限とロット番号管理システムの整備 |

| 企業間データ共有の促進 | 情報の非共有による効率低下 | クラウドベースの共有プラットフォームの利用 |

| ビッグデータ分析の活用 | 市場トレンドの把握遅れ | 消費者行動データの収集と分析ツールの導入 |

| エンドツーエンドのトレーサビリティ | 偽造品の流通 | サプライチェーン全段階のデジタル追跡システムの展開 |

マスタデータえびす利用価格

◆卸/物流会社向けサービス利用料

| 卸/物流会社の年間売上高 | 単価/月額 |

|---|---|

| ~ 500億円 | 10万円 |

| ~3,000億円 | 20万円 |

| ~5,500億円 | 30万円 |

| ~ 1兆円 | 40万円 |

| 1兆円~ | 50万円 |

※別途、マスタデータ取得・活用の為のeBASEシステムの利用がセットで必要になります。

・オンプレミス 630万円~ ※ライセンス&サポート費(保守費)

・クラウド 30万円/月額~

(参考)

◆「マスタデータえびす」の小売企業向けの利用価格

| 年間の売上規模 | 月額料金 |

|---|---|

| ~ 500億円 | 20,000円 |

| ~1,000億円 | 30,000円 |

| ~1,500億円 | 40,000円 |

| 1,501億円~ | 50,000円 |

※別途、MDM eBASEの導入、自社のマスタデータの提供が必要になります。

サービス提供時期

2024年9月初旬よりサービス開始予定。

商品マスタデータ登録の小売企業12社(2024年8月時点)

- アークランズ株式会社

- 株式会社オートバックスセブン

- 株式会社カインズ

- 生活協同組合連合会コープきんき事業連合

- 生活協同組合連合会コープ中国四国事業連合

- コープデリ生活協同組合連合会

- 生活協同組合連合会コープ北陸事業連合

- 生活協同組合連合会東海コープ事業連合

- 株式会社マキヤ

- 株式会社メガスポーツ

- 株式会社ヤオコー

- 株式会社サッポロドラッグストアー

(参考)マスタデータえびすの小売企業での標準的な利用展開

小売企業のECサイト(ネットスーパー)等でより詳細な商品データが必要な場合は、業界別製品情報データプールサービス「商材えびす」シリーズを利用して収集・運営しています。

小売企業では「マスタデータえびす」だけではなく、「商材えびす」を追加利用することで、小売企業の統合商品情報データベースシステム構築を推進し、小売販促業務のデジタライゼーションを図り、小売企業のDX推進とCX向上の実現を支援しています。

卸・物流会社の顧客である小売の「商品マスタ」支援サービスとして、幅広い分野まで展開が可能になります。

販売目標

今後、「マスタデータえびす」の卸向けサービス関連販売において3 年累計で 1.5億円を目標。

今後の展開

卸・物流企業の顧客である小売企業の需用予測情報と連動した受発注EDIデータと連携した物流システムの自動化サービス等の実現も可能になります。 また、物流システムのUX向上に向けた、作業端末等での商品情報の積極的活用や、各種データ分析等による 商品マスタデータを用いた、多様なソリューション活用への展開を目指します。

特許概要

| 特許番号 | 特許 第7138289号 |

|---|---|

| 発明の名称 | サーバ、情報処理方法、及びプログラム |

| 特許登録日 | 2022年9月8日 |

| 特許権者 | eBASE株式会社 |

| 発明の概要 | 小売企業において、新たな商品を取り扱う際に、その商品のマスタデータを用意する負荷が高いという問題があります。また、そのマスタデータに誤りがあった場合、大きなトラブルの原因となります。例えば、段ボールの入数に誤りがあった場合、発注量が想定していた量と異なることになり、返品や追加発注を行う必要が出てきます。商品のサイズ情報に誤りがあった場合(例:サイズの単位情報誤/cmとmmの誤記)では、物流倉庫やトラック、店頭展示スペースの予定が大幅に狂うことになります。本発明は、これらの問題を大きく軽減することを目的とします。 |

| 要約 | 販売対象商品idと、商品名や商品形態・ITF・入数・終売日等の販売対象情報を有するマスタデータをDB管理し、以下の機能を有するシステムです。販売対象商品idに対応する送信者数の多い販売対象情報を当該送信者へ送信する機能販売対象商品idに対応する販売対象情報の内、異なる内容の販売対象情報を、その送信者数と合わせて当該送信者へ送信する機能送信者数の多寡等でマスタデータに含まれる送信先と送信元の販売対象情報とを比較し、当該内容が同じかどうか比較評価する機能 |

用語説明

(※注1)「2024年物流問題」とは

2024年4月からトラックドライバーの時間外労働の960時間上限規制と改正改善基準告示が適用され、労働時間が短くなることで輸送能力が不足し、「モノが運べなくなる」可能性が懸念されており、このことを「物流の2024年問題」と言われています。

これらの課題を回避する為にあらゆる手段により物流システムの合理化が必要になっています。

eBASE株式会社の概要

eBASE株式会社は商品情報に関わるデータベースソリューションパッケージソフトであるeBASEjr、eBASEstandard、SmalleBASEserver、eBASEserver等の幅広いラインナップにより、生産者・原材料メーカー、加工メーカー、卸会社、小売会社の業態や規模にフィットしたソリューションを提供することが可能な商品情報交換データベース分野のエキスパート企業です。eBASE社の各種パッケージソフトウェアはシームレスに連携やアップグレードが可能です。商品情報に関わる様々な業務アプリケーション(「MDM eBASE」、「PDM eBASE」、「FOODS / GOODS eBASE」等)との連携を高いコストパフォーマンスで実現します。 eBASE社は様々な業界(食品、日雑、医薬、文具、家電、工具、環境、住宅、アパレル等)で培った商品 情報交換ソリューションノウハウを「全体最適」の視線で継続提供いたします。又、パッケージソフトウェアビジネスに加えて、その商品情報コンテンツビジネスとして商品データプールサービス「商材えびす(食材 / 外食 / 日雑 / 住宅 / 家電 / 文具 / 工具(小売版) / 工具(卸版) 等)」を提供しています。更にこれら商材えびすデータを活用した消費者向けアプリビジネスとして、あらゆる商品カテゴリを統合したライフスタイルアプリ「e食住なび」、「e食住カタログ」、「e食住ちらし」、「e食住ビジュアルレシート」、及び住まいの設備や家電の情報をまとめて管理できるアプリ「e住なび」、等、幅広く小売企業を経由して一般消費者ユーザーに提供しています。

| 会社名 | eBASE株式会社 |

|---|---|

| 本社所在地 | 〒531-0072 大阪市北区豊崎5丁目4-9 商業第二ビル(10F) |

| TEL | 06-6486-3955(代表) |

| FAX | 06-6486-3956 |

| 代表者 | 代表取締役社長 岩田 貴夫 |

| 設立 | 2001年10月1日 |

| 従業員 | 164名(2024年4月現在) |

| 事業概要 | 商品情報交換データベースソフト「eBASE シリーズ」の企画開発・販売・保守 |

| 資本金 | 1億9,034万円(2023年3月現在) |

| 決算期 | 3月末日 |