アライドアーキテクツ株式会社が、2021年6月22日に、セミナー「オルビスの広告クリエイティブ PDCA大公開!」を開催しました。成果が出る仮説検証の進め方について、オルビス株式会社(以下、オルビス)の山口さんが、実際のクリエイティブをもとに解説するという内容で、多くの方が参加されたそうです。当日、参加できなかった方もいらっしゃると思いますので、コマースピック編集部で内容をまとめました。皆さんの参考になれば幸いです。

【登壇者】

オルビス株式会社

CXデザイン部 AD-リテンション戦略グループ

グループマネジャー

山口 直さん

CXデザイン部ではユーザーの初期育成となる新規購入から4回目までの購入を見ている

【モデレーター】

オイシックス・ラ・大地株式会社

執行役員 CMT(チーフマーケティングテクノロジスト)

兼 株式会社シンクロ 代表取締役CEO

西井 敏恭さん

この記事の目次

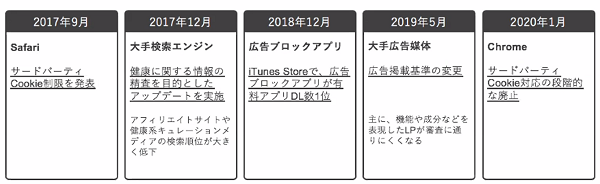

新規獲得の難易度が年々上がるデジタル広告

西井さん:アライドアーキテクツさんによるFacebook・Instagramの広告運用実績をみると、CPC(クリック単価)が年々上がっていることがわかります。プレイヤーが増えていることに加え、マスからデジタルに広告の予算を増やしていることが理由です。さらに、広告規制などデジタル広告を取り巻く環境は変化しており、新規獲得の難易度が上がっています。

そんな中、ニールセン・カタリーナ・ソリューションズ社が、広告の売上に起因する要素は、クリエイティブが47%を占めるという調査データを発表しました。デジタル広告のCPCが上がり続けている今だからこそ、改めてクリエイティブについて見直すのがいいのではないでしょうか。

代理店任せではなく、ブランド自らがクリエイティブをリード

山口さん:外部環境の変化が激しいデジタル広告は、1~2ヶ月前と今では全く状況が変わってきます。もっというと、デイリーで違います。その変化にスピード感をもって対応するためには、代理店様にすべて任せるのではなく、ブランドが自らお客様に、商品の情報・価値を届けることが大事なのです。それができれば、おのずとCPM(インプレッション単価)・CPCが低下し、CTVR(CTR×CVR)は向上します。ブランドがクリエイティブをリードするためには、運用型広告のインハウス化が必要になってきます。

インハウス化の進め方と外部制作の活用の仕方

山口さん:もともとは弊社の象徴商材である「ORBIS U(オルビスユー)」のシェア拡大のために広告を投資していましたが、その他の商材に関しても広告運用を開始しています。効率は落とさず、いかにシェアを伸ばしていくかを考えると、STP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)を意識し、お客様に刺さるクリエイティブを常に創出し続ける必要があると感じました。

社内で合宿を行い、STP分析をしっかり行い、どのように訴求すれば競合に勝てるクリエイティブになるかを話し合いました。そこで、各商材に対して、いくらコストをかけて、どのくらい獲得するか目標を立てました。そうして、2020年1月にクリエイティブロードマップを作成し、PDCAを回しています。

社内にディレクターはいるので、始めは自社でクリエイティブのリードをして、制作は代理店様にお願いする予定でした。しかし、クリエイティブの数は作るけど、コストはかけられないため、2020年6月にインハウスデザイナーを採用します。そして、2021年4月にはCRM領域も一部内製化し、インハウスデザイナーを増員。現在はディレクター3名とインハウスデザイナー3名の体制となっています。

内製と外部制作の役割分担が重要

山口さん:インハウス化をしても、外部の代理店様とは引き続きお仕事をしています。社内では、ディレクションと細かなLPOを担当し、代理店様にはバナーの制作や難易度の高いLPの制作をお願いしています。

お客様にどんな情報・価値を伝えるかを決めるのは自社がやるべきですが、その伝える内容をクリエイティブで表現するのは代理店様の方が知見はあります。バナーなどは、量が必要になってくるため、いろいろな角度からクリエイティブを制作することができる代理店様に任せているのです。

とはいえ、薬機法による規制で、クリエイティブは表現が狭められてしまっているため、なぜお客様が自社商品を使うのかをしっかりと把握しないと、クリエイティブを作るために必要なコピーの幅は狭くなってしまいます。結果として、いろいろな角度からクリエイティブを制作できる代理店様であっても、その能力を最大限活用できなくなってしまいます。

化粧品は、お客様のマインドやインサイトが無数にある商材です。その輪郭をしっかりと理解し、代理店様をリードできるかによって、良いクリエイティブというものができあがるのです。そうしてできたクリエイティブというのは、効果効能のみ直接伝えるものではなく、広告全体や、行間で伝わるものになります。

オルビスでは同じ商材でも、LPは3~4枚あります。同じ商品であっても、利用する方の年代も違えば、価値観も異なるので、それにあわせてLPも作成しています。

また、一般的なLPであれば社内で作成しますが、インタラクティブ動画を活用したLPなどは制作難易度が高いため、制作スキルの高い代理店様にお願いしています。

オルビスで成功したクリエイティブ事例

山口さん:弊社で実際にクリエイティブを改善して成功した事例を3つ紹介します。

※セミナーでは実際にオルビスのクリエイティブ事例をもとにお話しされていましたが、本記事では文章のみでご紹介させていただきます。

事例1:購入する理由をクリエイティブに反映しよう

山口さん:男性がスキンケアを購入するきっかけは、周りの女性から勧められることによるものが大きいです。そのため、「デキル男」「カッコいい」「モテる」といった化粧品っぽいキャッチコピーから、女性が愛用しているオルビスを前面に出したキャッチコピー、「オルビス発のメンズスキンケア」に変えたところ、CVRがLP変更前と比べて約2倍になりました。

事例2:季節に合わせたバナー・LPを用意しよう

山口さん:通常のLPをベースに、季節に合わせて修正をしたところ、CVRが約1.2倍になりました。

LPには季節に合った要素や、開発秘話などを入れるといいです。たとえば、当社のスキンケア商品であれば、同じ商品であっても夏は「美白」を、冬は「乾燥」と訴求を変えています。また、デザインも夏なら清涼感のある色を、冬なら暖色を使うことで、成果が変わってきます。弊社では、季節ごとに合わせたLPは社内で作成しています。

特に、今はマスク着用によるニキビに悩んでいる方が増えているため、ファーストビューにマスクを入れたことで、CVRが上がりました。

事例3:LPにUGCを活用しよう

山口さん:企業が発信しにくいことをUGCであれば、実際にお客様が使っている様子やリアルな声を届けられます。オルビスでは、LPにUGCを活用することで、CVRが約1.2倍になりました。

またUGCは、お客様のマインドやインサイトを把握するうえでも大切です。同じ化粧品であっても様々な使われ方をされているため、UGCをヒントにクリエイティブを作るといいです。

インハウス化の苦労や課題について

山口さん:弊社が運用型広告のインハウス化に取り組んだ中で、難しいと感じている点としてディレクション担当者の工数増がありますが、他にも2つあります。

クリエイティブリテラシーの向上が必須

山口さん:内製だと知見が自然に溜まるとよく言われますが、実際は自分たちで能動的に溜めないといけません。クリエイティブには正解がないため、弊社ではクリエイティブによって、最終的に数字がどのように改善されたかを判断軸にしています。また、クリエイティブのテストをする際は、必ず仮説を立て、その仮説が実際はどうだったかを検証しています。いかに仮説を立て、検証するかがクリエイティブリテラシーの向上には欠かせません。

トレンドのキャッチアップ

山口さん:常に他社の広告を参考にして、いいものはすぐ取り入れるようにしています。また、CPMやCPCなどの数値の変化を見て、内部要因なのか、外部要因なのかを調べています。外部要因に関しては、SNSなどでキーワード検索を行い、市場の流れや競合の動きなどをチェックすることが大事です。

広告の効果はLTVをはじめ、全体最適で判断

山口さん:クリエイティブのPDCAを回す指標としては、CTRやCVRをベースにしていますが、そこからCPMやCPCに分解したうえで、改善をしています。LPごと、キャンペーンごとに見てもCPMやCPCは違ってきます。

また、いくらCPOが安価でもF2転換しないのであれば、CPOと転換率をもとに広告を見直しています。

バナーとLPだとバナーの方が表示回数は多いです。1枚のLPに対して、複数のバナーを回していますので、その中で効果が良かったバナーに合わせて、LPを修正しています。

LPに関しては、1週間ぐらい広告を回して判断しています。だいたい1週間で50~100CVぐらい獲得することが一つの目安になっています。

PDCAサイクルは、たとえばCVRは、毎日見ています。GAなどを用いて、広告効果をみて、すぐに改善しています。インハウス化をする前は、代理店様に依頼するため、改善までに時間がかかっていましたが、今はちょっとした修正であれば、社内でできるようになったため、PDCAを回す頻度は増えました。

広告の効果測定は、商材・媒体・キーワード・クリエイティブなど組み合わせが多く、分析するのが難しいと思います。弊社では、少なくとも商材×媒体の組み合わせで月に3回は分析するようにしています。

他にも、プッシュ系とプル系の広告は相関関係にあります。たとえば、インスタグラムなどのSNS広告に力を入れると、自然検索数も増えるため、リスティング広告の獲得数が上がる傾向にあります。広告運用において、個別最適ではなく、全体の最適化が重要なのです。

最後に:お客様のマインドやインサイトを理解し、自社と代理店で役割分担をする

化粧品だけに限らず、どの商材においても競合他社は存在します。その中で、「自社の商材の価値は何か、お客様は何を求めて購入しているかを把握しないと、似たようなクリエイティブになってしまう。クリエイティブの幅が広がらないため、良いものが作れない」という言葉が一番印象的でした。

また、広告運用のインハウス化を行っても、良質なクリエイティブを早く大量に制作してもらうために外部の代理店様を活用し、自社ではスピーディにPDCAを回して細かい点を改善する役割分担が非常に明確になっていることも、成功の秘訣だと思いました。

UGCはLPに活用することで、CVRが上がるだけでなく、なぜお客様が自社の商品を購入するのか、市場の流れや競合の動きなどを把握するのに役立つとセミナーで山口さんがお話されていました。SNSを活用してマーケティング活動を支援するアライドアーキテクツ社にUGCの活用方法について相談してみてはいかがでしょうか。

アライドアーキテクツ株式会社

https://www.aainc.co.jp/contactportal/

合わせて読みたい