田中友康さん

スペインのサン・セバスティアンは人口一人あたりのミシュランガイドの星の数が最も多く、世界屈指の美食の街として知られています。その食に触れるために世界中からたくさんの観光客が押し寄せているのです。株式会社イミューの共同創業者である田中友康さんは日本の一次産品にも、世界を魅了するポテンシャルがあると感じ、ふるさと納税をはじめ、地域のブランド開発を支援しています。今回は、田中さんがイミューを創業するに至った経緯から、現在どのようなことに取り組んでいるのか、そして日本の食文化を世界に届けるために必要なことについて伺いました。

この記事の目次

イミュー創業のきっかけ

――2021年4月に立ち上がったイミュー。まずは創業のきっかけを教えていただけますか。

田中さん:もともと食の分野に強い興味を持っており日本の食に可能性を感じていました。そのため、代表の黒田と会社を始める上で、その領域で事業案を考えており、ちょうどそのタイミングで、ふるさと納税の運営をしている友人から手伝って欲しいと依頼が来ます。

ふるさと納税の運営支援をきっかけに、食のECを見てみると世界的に成功している企業がまだまだ少ないことに気づいたのです。数あるジャンルの中でも五感が動員される食をWEBで販売することは難しいのでしょう。しかし、日本には食品をWEBで買いやすい仕組みとして、ふるさと納税があります。この制度を活用することで、寄付者は実質無料に近い形で返礼品を受け取ることが可能です。ここをフックに、食のECやブランドづくりを画策し、イミューを立ち上げました。

今の事業の根幹を作る食への探究心

――食の分野への興味が強いとのことですが、もともとそういったお仕事をしていたのでしょうか?

田中さん:前職は総合商社に勤めていて全く異なる領域の仕事をしていました。ただ、高校生くらいから訪れた飲食店の良かったことや悪かったことをまとめたり、家で実際に作ってみたりと、自身の食への興味が強く、当時から漠然と食に関わる仕事をしたいという想いがありました。

また、食に関わる仕事をしたい気持ちから本業と並行して南米などの海外向けに日本のモノ(主に食品)を輸出する事業もしていました。日本企業が海外へ進出するために、展示会の出展支援や商品ラベルのローカライズをするなかで、現地の方に好かれる商品とは表面的なコミュニケーションを変えるだけでなく、商品そのものをローカライズしないといけないことに気づきます。さらに、この輸出の事業は政府の補助金により行われていました。私は、その公式アドバイザーというポジションで支援をしていたのですが、補助金による事業は需要と供給による市場原理が働かないためビジネスとして継続させる難しさを感じたのです。

市場原理が働くふるさと納税でブランド開発を

――イミューが関わっているふるさと納税も、税金の活用による事業者支援の側面を持っていますが、単なる制度的な支援とはどういった違いがあるのでしょうか。

田中さん:ふるさと納税は市場原理が働く数少ない制度といえます。その理由は2つです。1つは、一般の方が返礼品を評価し、市場競争にさらされて優劣が出る点。2つ目は、寄付を集めることで地方自治体の歳入が純増する点です。

通常の補助金は地方交付税から引かれるため、自治体の歳入は純増しません。しかし、ふるさと納税で集めた税金は通常の自治体が得ることができる歳入や補助金とは別枠で、利用することで地方交付税が減ることはないため、各自治体が競争によって歳入を増やせる珍しい制度なのです。

――たしかに、自治体の動きは決まった予算内で何をするか考えることが一般的ですが、ふるさと納税ではその土地の事業者が収益を上げながら歳入を増やせる点で、今までとは全く違った仕組みであることがわかります。

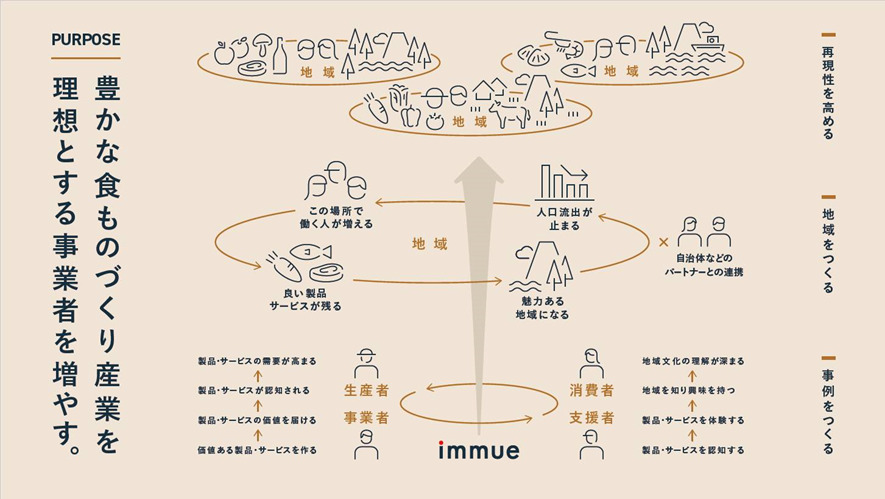

田中さん:地方の事業者とお話をしていると、地方経済において特定の事業者だけが努力をしても、雇用や産業を同時に伸ばさなければ、その土地で成長を続けるのは難しいと感じていました。事業者と自治体、弊社のような支援企業が三位一体となってふるさと納税を活用することで、地域が持続的に成長できる新しいブランドを創出できると黒田と話すことで 構想が形作られました。

イミューが取り組む4つの事業

――”地域が持続的に成長できる新しいブランドを創出”と仰いますが、現在イミューとしてどのようなことに取り組んでいるか教えていただけますか?

田中さん:全部で4つの事業を展開しています。パートナー事業と呼んでいる自治体向けのWEBコンサルティング業務は、契約している自治体の目標寄付額のすり合わせから、今後自治体として目指したい姿を決め、月次でどのような施策を行っていくか、戦略から具体的な戦術までを目標達成に向けて支援しています。

通常、WEBコンサルティング業務では手を動かすところまでは行っていませんが、施策を形にすることが難しいという自治体のニーズを受けて、WEBのクリエイティブやメルマガの制作業務も承っています。これが2つ目のWEB支援事業です。

田中さん:3つ目はパートナー事業の延長線上で弊社がシステム開発を行った「ふるさとリピートマップ」を提供しています。年々寄付額が拡大しているふるさと納税は市場の伸びとともに新規の寄付者が増えているため、リピーターとコミュニケーションを深く取れている自治体は少ない現状にあります。

ふるさと納税のそもそもの目的は、関係人口や移住・定住の人口を増やす入り口になることです。繰り返し寄付をしていただけるような関係を構築し、寄付者との接点を大事にしながら、ロイヤリティを高めていく施策を行わないと目的は果たせないでしょう。しかし、そのためのCRMシステムが業界にはありませんでした。

そこで制度の目的を果たす上で必要だと考え、ふるさと納税の継続寄付可視化システム「ふるさとリピートマップ」を開発し、お問い合わせいただいた自治体の現状を診断させていただいています。

最後に4つ目の事業は地域ブランド発掘事業です。地域の良い食材を活かしたブランドづくりを推し進めています。この事業は各地域と弊社の関わり方に決まりはなく、商品企画やブランド管理、生産など一部でも全部でもさまざまな形から取り組んでいます。

現地に工場を建設!食をブランド化する苦労とやりがい

――ふるさと納税をベースに地域のブランド開発や人口増加までを見据えた事業をしているのですね。この中で田中さんはどんなことに取り組んでいるのでしょうか。

田中さん:全般的に関わっていますが、直近は特に地域ブランド発掘事業への比重が大きいです。北海道白糠町のブリを「極寒ブリ」としてブランド化する動きを取っています。昨年は試験的に提供を開始し、今年度は本格的に生産を行うために弊社主導で現地に工場を建てました。

――現地に工場を建てたんですか?支援企業がそこまで踏み込むケースは非常に稀なように思います。

田中さん:近年、海水温の上昇でブリの漁獲量は増えています。他県のブランド化が進んでいるブリと比べても引けを取らない脂乗りの良いブリが捕れているにも関わらず、北海道の特徴として、昔から漁獲量が多い魚を加工できる大規模工場は多くあるものの、漁獲量の少ない魚や気候変動により急に捕れるようになった魚の加工を受けられる工場が少ないため、ほとんど流通できていませんでした。

せっかくの良いブリを新しく取り扱える事業者や設備がなかったことは白糠町の町長も課題に感じていました。そこで、ブランド化を推し進めるには弊社が工場を建て、生産から商品の企画開発、消費者に向けたマーケティングまで一貫することが最短だと考え、実行に踏み切ったわけです。

――そうは言っても、東京の会社が北海道で工場を建てるとなるといろんなハードルがあったのではないでしょうか。

田中さん:総合商社に勤めていた頃、車の製造工場のオペレーションや設計図がある中で工場を建てる経験はしていましたが、完全にゼロからの経験はありませんでした。工場立ち上げに際して最も苦労した点は採用です。金銭面を含めて良い条件の求人を出しても、東京とは異なりほとんど応募がありませんでした。知名度のある企業が採用に苦労する中、歴の浅い東京の会社が現地で採用活動をすることはハードルの高いことだったのです。

そのとき、ふるさと納税のパートナー事業で懇意にしている漁師さんや自治体の職員さんに助けてもらいました。地元の方に声をかけてもらい、なんとか工場をオープンできる人数を採用でき、今は無事営業ができています。

――苦労を乗り越え、無事イミューの工場で「極寒ブリ」の生産がスタートしたのですね。

田中さん:実際に自分たちが建てた工場で現地に雇用が生まれた喜びはひとしおです。頭を使って考え、技術や経験を養える仕事ができているとスタッフから言ってもらえるのはとてもやりがいがあります。また、商品開発において、一次産業、二次産業の方々と向き合いながらモノづくりをすること。そして、提供を開始した返礼品に寄付が集まり、フィードバックを頂けることに喜びと充実感を持って仕事ができています。

――「極寒ブリ」のブランド化を工場立ち上げから推進しているやりがいの大きさは、私の経験からでは想像できないくらいです。

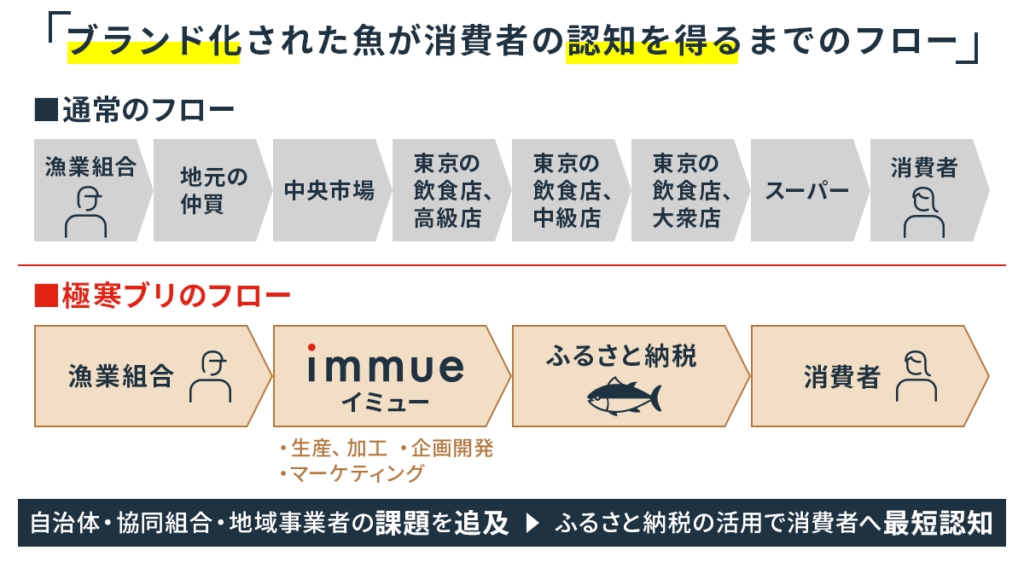

田中さん:魚をブランド化するには川上から川下まで少しずつ認知されるため、非常に時間がかかると言われています(下図参照)。ふるさと納税を通すことで、消費者が望む形で直接「極寒ブリ」を提供できます。元来、地域がじわじわ全国に広がっていった魚のブランド化を非常にスピーディに実現できるのがこの事業の面白いポイントだと言えます。

田中さんが今後実現したいこと

――たしかにもの凄いスピード感ですね。「極寒ブリ」のブランド化を始めて2年ほどですが、今後の広がりに期待です。最後に、今後田中さんが実現したいことについて伺えますか?

田中さん:会社として、ふるさと納税の未来を作れるようになりたいと考えています。寄付を頂いた後の世界観を形にすることが目標です。一度以上寄付をしていただいた方との関係構築から、寄付いただいたお金を自治体がどのように活用していくのか伴走しながら良い事例を積み上げていきたいです。

また、個人としては海外からも価値を感じていただけるブランドづくりをしたいと思っています。販路を日本国内に絞ってしまうと、今後弊社が支援・開発するブランドでパイを奪い合うことになってしまうでしょう。

食は五感をフル動員して体験してこその面白さがあると思います。例えば、生産地に食事を楽しめる素敵なレストランと宿泊施設が一緒になったオーベルジュのような施設を作り、その施設を起点に食を求めて世界中の人が観光を楽しめるような街づくりができたら、人生の目標を達成したと思えるかもしれません。その実現には食の知識を深め、更にその土地や歴史などをより理解した上で、その魅力や文脈を伝えていく必要があります。

事業の広がりや深みを持たせられるように私自身が成長し、サン・セバスティアンをはじめ、ヨーロッパのオーベルジュに見られるようなその土地ならではの文化体験を提供していきたいです。そのためには、日本の地域の魅力を伝えたい、ふるさと納税の未来を作りたいという気持ちを同じくできる方を募集しています。職歴・年令問わず、勤務地も北海道、東京問わず今後は更に拡大予定なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

インタビューを通して:地域の活性化が日本の食を世界に届ける鍵となる

ふるさと納税により、日本の一次産品が消費者の手に渡りやすくなりました。ホタテやいくらのような海産物から各地域の牛・豚・鶏などの畜産物や野菜、果物など、今までBtoCで事業を行うことのなかった事業者が返礼品を提供し、レビューを通して消費者からフィードバックを得られる環境ができています。

こういった産品をブランド化するのは、従来は一例に上がっていた魚のブランド化のように長い工程と時間が必要とされていましたが、現在はそうではありません。ふるさと納税の活用により未来を見据えたブランド開発が可能になっています。さらに、魅力ある産品をブランド化し、まずは国内から、そして海外を見据えて届ける挑戦をイミューでは行っています。自分も挑戦してみたいと思った方は、イミューにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

▼株式会社イミューへのお問い合わせはこちら

https://www.immue.co.jp/

合わせて読みたい