2025年10月8日、英国発のマーケティングオートメーションプラットフォーム「Dotdigital」は、日本法人となるDotdigital Japan合同会社の設立を発表しました。国際文化会館で開催された記者発表会では、導入企業のひとつである株式会社アルビオンが登壇。Dotdigital Japan カントリーマネージャーの上崎理会子さんとのトークセッションを通じて、導入の背景と活用成果を語りました。そちらの内容をまとめましたので、ぜひご覧ください。

この記事の目次

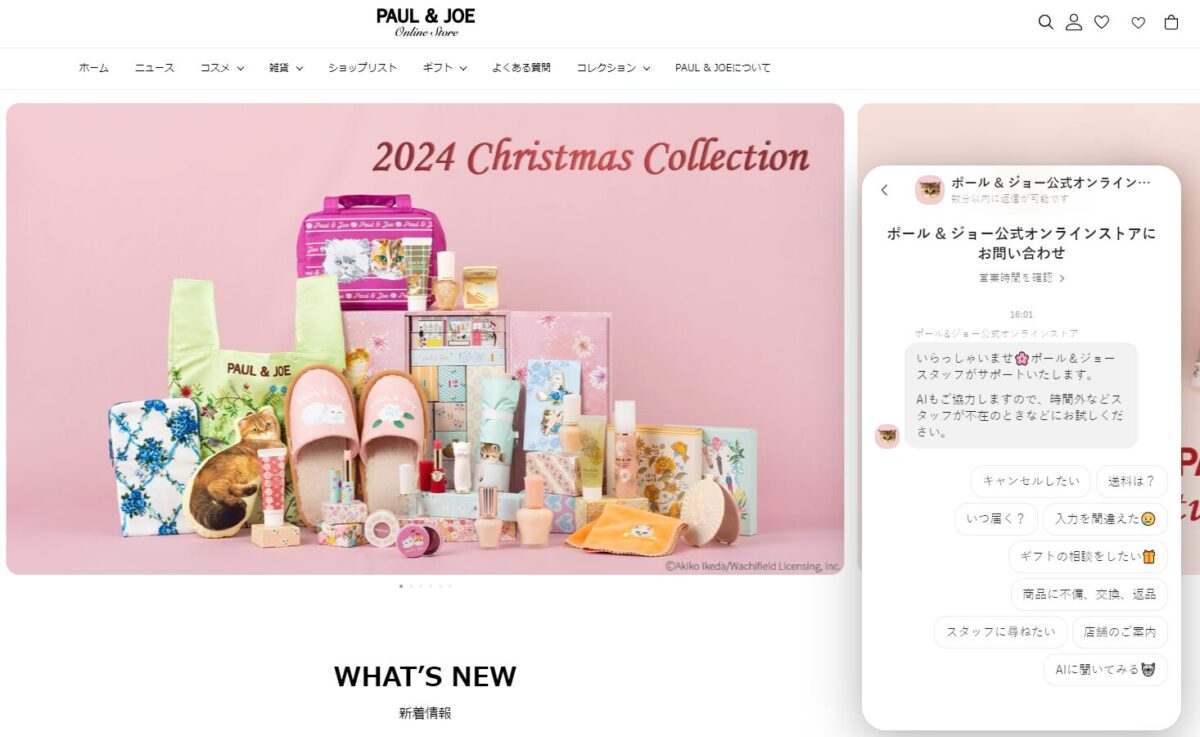

ポール&ジョー国内販売で直面した「メールが届かない」課題

セッションに登壇したのは、アルビオンの榊原隆之さんです。同社が展開する「ポール&ジョー公式オンラインストア(国内販売)」では、かつて別の海外製MA(マーケティングオートメーション)ツールを利用していましたが、ある課題に直面していたといいます。

「私たちは“販売メール”というより、ラブレターのように心を込めたメッセージをお客様に届けたいと考えています。しかし当時、キャリアメール宛てにメールが届かないという問題を抱えていました。メールを大切にしているからこそ、確実に届けられる仕組みを探していたんです」(榊原さん)

アルビオンでは、単に販促のためにメールを送るのではなく、ブランドの世界観やお客様との関係性を表現する“ひとつのタッチポイント”としてメールを位置づけています。

化粧品という感性の高い領域において、トーンやデザイン、言葉選びのひとつひとつにもブランドの美意識を反映させ、「メールを通じてどんな気持ちを届けたいか」を常に考える同社にとって、メールが確実に届くということは、顧客体験そのものの質を左右する重要な要素だったといえます。

この課題を解決するために採用されたのがDotdigitalでした。導入後、開封通数やメール経由の売上は大きく伸び、「確実に届いている」と実感しているといいます。

到達率を“見える化”し、開封通数・売上ともに大幅増加

アルビオンでは、これまでKPIとして「開封率」を追ってきましたが、実際に到達率(メールが届いた割合)を測定できるツールは少なかったといいます。榊原さんは次のように話しました。

「Dotdigitalでは到達率が計測できます。以前との比較は難しいですが、開封通数が格段に上がり、メール経由の売上も大幅に伸びました。数字がそれを裏付けています」(榊原さん)

これに対し上崎さんは、Dotdigitalが重視するポイントとして「適切な顧客に、適切なタイミングで、適切なコンテンツを届けること」を挙げました。そのうえで、メール配信の成否を左右するのはツールの機能だけでなく、メールインフラの整備と送信設計の最適化にあると説明します。

一般的に、MAツールおよびメール配信ツールでは「開封率」や「クリック率」は標準的に確認できますが、「到達率(Deliverability)」を正確に測定できるサービスは多くありません。多くのツールが外部のメール送信インフラ(例:SendGridやAmazon SESなど)を利用しており、配信ログの取得やISP(通信事業者)との調整は外部任せになるためです。

一方、Dotdigitalは自社でメールインフラを運用し、IPレピュテーション(送信元の信頼性)やキャリアメール対策を自らコントロールできる体制を持っています。こうした設計によって、到達率を高い精度で可視化・改善できる点が特徴です。

「売上を上げる」ではなく「顧客体験を上げる」思想

Dotdigital導入を決めた理由について、榊原さんは「思想に共感した」と語ります。

「正直、メールを送るという作業自体はどのツールでもできます。ただ、Dotdigitalは“顧客体験を上げるためにこの機能を使いましょう”という提案をしてくれた。“売上を上げましょう”ではなく、“お客様の体験を良くしましょう”という思想が伝わってきたんです」(榊原さん)

上崎さんは「メール配信を“送って終わり”にしないための伴走体制」を重視しており、定例の数値確認やワークショップ形式の支援を通じて、継続的な改善を促す取り組みを紹介しました。

担当者の育成まで支える伴走型サポート

榊原さんはDotdigitalの支援体制についても高く評価しています。

「外資系ツールにありがちな“サポート窓口に問い合わせてください”ではなく、常に並走してくれる存在です。私たちのような化粧品ブランドに対しても、業種の固定観念にとらわれず、他業界の事例を参考に提案してくれます。耳の痛い指摘も率直に伝えてくれるとても信頼できるパートナーです」(榊原さん)

さらに榊原さんは、Dotdigitalの伴走によって社内担当者の育成効果も実感していると話しました。

「ツールの使い方を学ぶだけでは、メール配信は“作業”になってしまいます。Dotdigitalと関わることで、“顧客体験をどう高めるか”を考えながら施策を設計できるようになりました。担当者自身がやる気を持って取り組めるようになったのは大きな変化です」(榊原さん)

ワークショップで生まれる「業界を超えた学び」

上崎さんは、Dotdigitalが提供するワークショップ型支援についても紹介しました。これは、異なる業種の企業担当者を同じテーブルに集め、実際の施策や課題を共有し合う取り組みです。

「食品業界、アパレル業界など異なる分野の方々と同じ場で話すことで、“そんな手法があるのか”という気づきが生まれます。こうした相互学習の機会を、定例の支援と並行して継続していきたいです」(上崎さん)

榊原さんも「担当者が刺激を受け、新しいアイデアを持ち帰ってチーム内で共有している」と話し、ワークショップの継続を希望しました。

まとめ:メールを「作業」から「体験設計」へ

今回のトークセッションを通じて印象的だったのは、「メールを送る」ことを目的にしない姿勢でした。Dotdigitalは単なるMAツールではなく、「顧客体験を設計するためのプラットフォーム」として、企業の内製化と育成を同時に支援しています。

榊原さんが語ったのは、ツール導入による効率化の話ではなく、“顧客の心に届くメールづくり”をどう実現するかという視点でした。その思想の共鳴こそが、Dotdigitalの日本市場展開を象徴する一幕だったといえるでしょう。

近年、日本のEC・リテール業界でも、CRMやマーケティングオートメーションの導入は一般化しています。しかし、テクノロジーが普及するほど「顧客体験をどのように設計するか」という本質的な問いが浮かび上がります。

Dotdigitalとアルビオンの取り組みは、まさにその問いに対する一つの解を示すものでした。“効率化”ではなく“体験価値の最大化”を軸にしたマーケティング。そして、ツールを使いこなすだけでなく、ツールとともに学び続ける文化をどう根づかせるか。こうした姿勢こそが、これからの日本市場で競争力を生む鍵になるのではないでしょうか。

あわせて読みたい