株式会社TOKYO GATE

株式会社TOKYOGATEは多くの過去実績を保有するECのプロフェッショナルが集うECマーケティングの専門家集団です。マーケティング戦略の立案から施策の実行、PDCAまでを総合的に支援します。

成功事例に基づいた確実性の高いコンサルティングが特徴で、提案した施策を速やかに実行できる体制を整えています。EC・D2Cに関してお悩みの方はお気軽にご連絡ください。

▼お問い合わせはこちら

https://tokyogate.co.jp

はじめに

レビューはECサイトにおいて、今や単なる補足情報ではなく、実際の購入行動に直接影響を与える信頼性の高いコンテンツとして、重要なコンバージョン要因の一つとなっています。

効果的なレビューの収集と掲載は、EC事業者にとって極めて重要な課題ですが、レビューの質を担保しつつ、競合よりも多くのレビューを収集することは、容易ではありません。

そのため、レビューにおいて重要視されている要素や、効果的なレビュー投稿の促進方法について、知見を深め、施策に反映させることが重要と言えるでしょう。

本調査では、商品ページ閲覧時に消費者が購入意欲を高める要素に焦点を当て、男女別の購買行動の違いや、ランキング・レビューの影響度について考察しています。

ECサイト運営者やマーケティング担当者が、より効果的にレビューを収集し、購入率向上に活かすための参考データとなっています。

本調査の結果を、貴社のEC事業の強化に少しでもお役立ていただければ幸いです。

調査方法

株式会社TOKYO GATEでは、2025年1月22日から2025年2月16日にかけて、オンラインショップで購入経験のある18-70歳の男女640人を対象に、オンラインショッピングにおけるレビューに関するアンケートを実施しました。

調査方法 インターネットによるアンケート調査

調査期間 2025年1月22日から2025年2月16日

調査対象 18〜70歳以上の男女

サンプル数 640名

サマリー

- オンラインショップで商品を購入する際に、レビューを確認し、レビューが購入の決め手になった経験のあるユーザーは、全体の約97%に上ります。

- オンラインショップ利用者の約半数は、購入検討時にレビューを必ず確認します。

- オンラインショップ利用者の約90%は、レビューは完全には信用していないものの、判断材料として有用と評価しています。

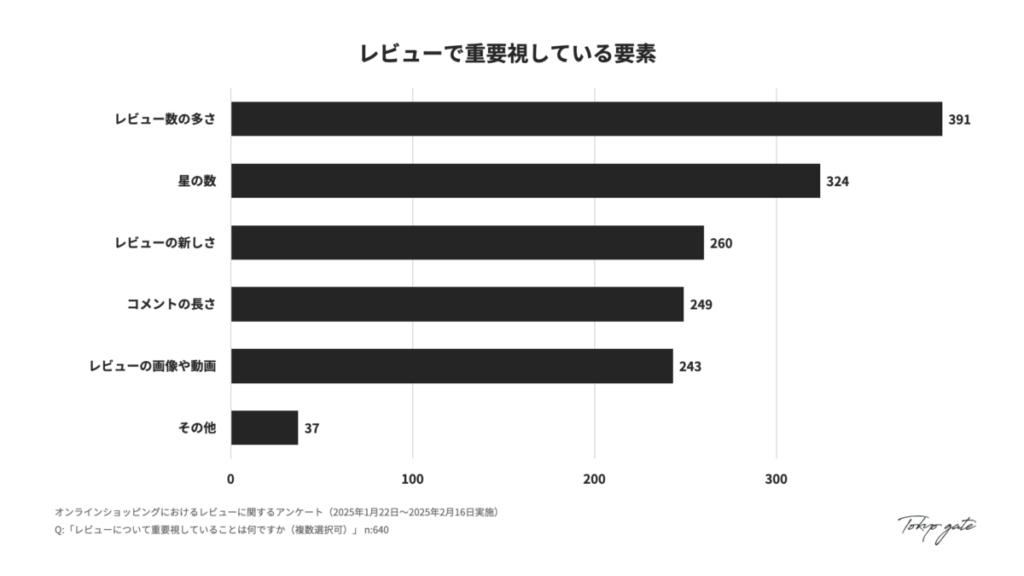

- レビューにおいて最も重視されているのは「レビュー数の多さ」で、「レビューの星の数」が2番目に重要視される傾向があります。

- オンラインショップ利用者の約半数は肯定的と否定的、両方の側面をバランスよく比較しながら、購入判断をしています。

- ショップから依頼された場合に、レビューを投稿するユーザーは、オンラインショップ利用者全体の約25%存在します。

- レビュー投稿を条件とした特典があれば、約70%のユーザーは、男女を問わず、レビューを投稿する可能性が高まります。

- ポイント還元やクーポンなどの金銭的インセンティブは、レビュー投稿意欲を高める特典として最も有効である可能性が高いです。

各設問の回答と考察

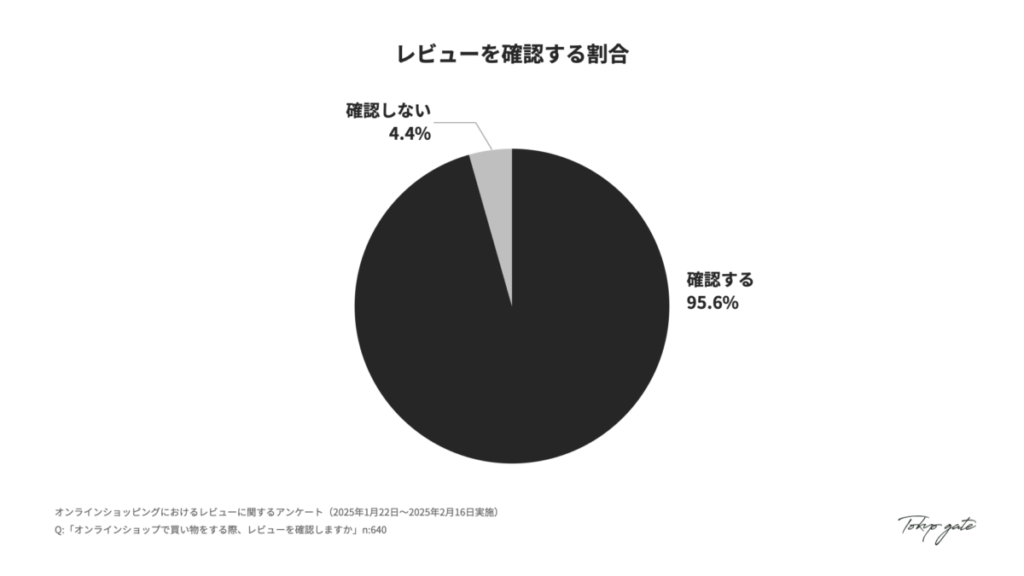

- レビューを確認する割合

オンラインショップで商品を購入する際に、レビューを確認するユーザーの割合は、全体の約96%という極めて高い割合となりました。

オンラインショップを利用する多くのユーザーにとって、レビューは購買決定における必須情報であると考えられ、商品詳細ページと同等、もしくはそれ以上にレビューがチェックされている可能性があります。ユーザーはオンラインでの購入に慣れており、企業発信による説明よりも、実際に使った人の感想を信用し、購入の判断材料とする傾向があると推察されます。

商品詳細ページに限らず、カテゴリーページや商品一覧ページなど、ユーザーが訪問した直後のページに、レビューが可視化されていることも、重要なコンバージョン向上要因となり得ます。商品名や商品画像、CTA箇所の付近に星評価とレビュー件数を併記することで、離脱を防ぎ、商品ページへの遷移率や購入意欲の向上につながります。

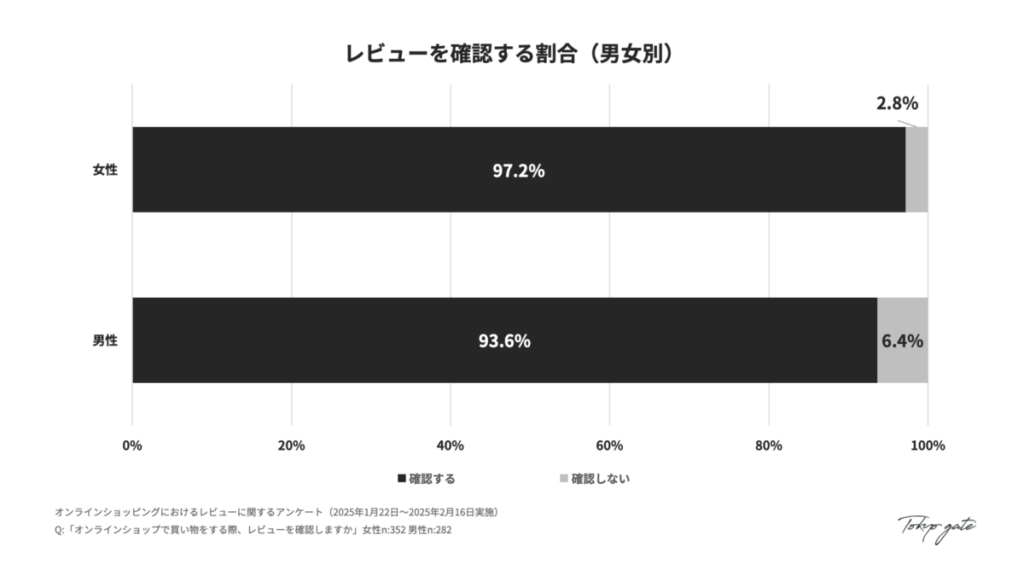

- レビューを確認する割合(男女別)

オンラインショップで商品を購入する際に、レビューを確認する女性は約97%となり、大多数のユーザーがレビューを参照している状況が伺えます。この割合は男性よりも約4ポイント高く、女性のほうが購入前の情報収集を入念に行う傾向が読み取れます。

レビューを確認してから購入する行動様式が、男女に共通して定着している背景には、商品選びにおいて、失敗したくないという心理があり、自分と似た消費者の意見を参考にする行動に繋がると考えられます。また、ECがより一般的になるにつれ、ユーザーがレビュー情報を参照して購入し、商品に満足した経験が蓄積され、レビューを「信頼できる情報源」として捉える傾向が強まっているのかもしれません。

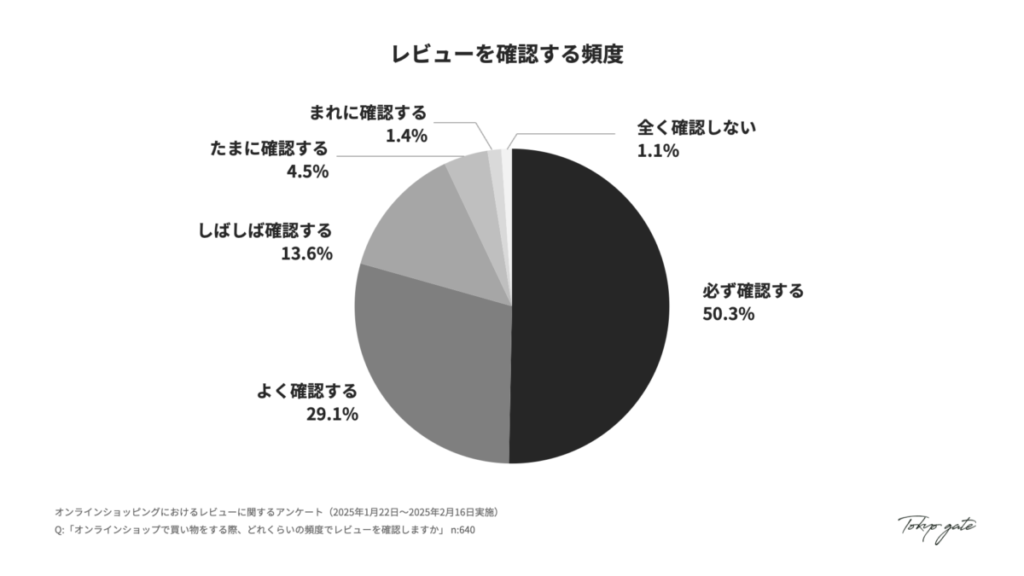

- レビューを確認する頻度

オンラインショップで商品を購入する際に、レビューはECを利用する約99%のユーザーが確認しており、約半数のユーザーはレビューを必ず確認しています。「たまに」「まれに」「全く確認しない」と回答したユーザーは、合計してもわずか7%未満となり、レビューをあまり見ないユーザーは極めて少数派であることがわかりました。

これらの結果から、ユーザーが購入に至るまでの早い段階からレビューを表示させることが、ユーザーの関心を惹き、コンバージョン率を高める可能性が高いと言えます。特にカテゴリーページや商品一覧ページでは、各商品に星評価とレビュー数を表示させることで、ユーザーは商品の評価を短時間で把握できます。また、レビュー件数をクリック可能なアンカーリンクにし、商品一覧ページから、特定商品のレビュー一覧に遷移可能な機能も実装すると効果的です。

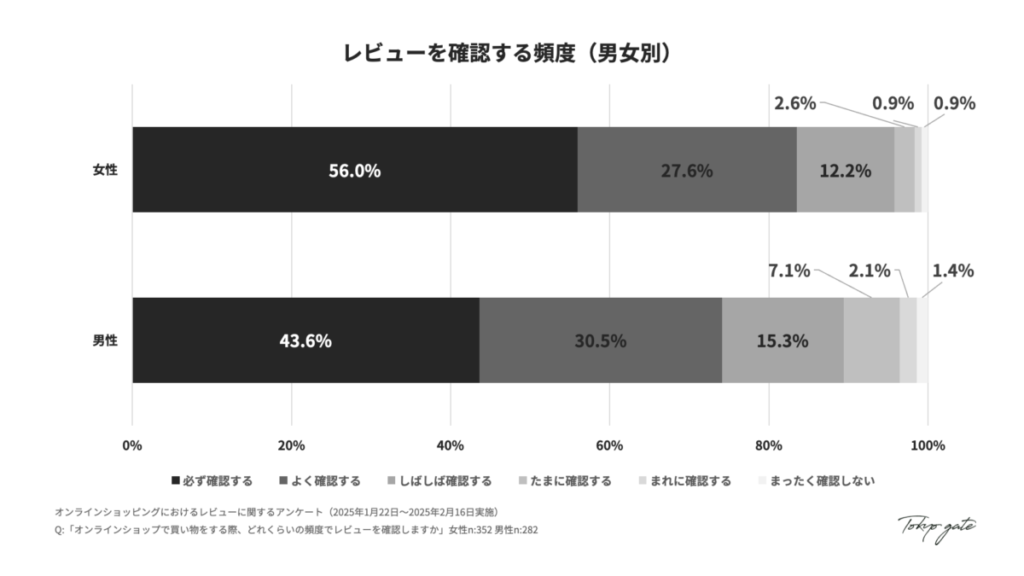

- レビューを確認する頻度(男女別)

オンラインショップで商品を購入する際のレビュー確認頻度について、女性のほうがレビューを確認する頻度が高い傾向が明確に見られます。これは、女性は男性に比べて、失敗リスクを避けるための情報確認が入念であることや、購買の決定に、より慎重であることを示唆しています。加えて、一般に男性に比べ、女性はトレンドや社会性に敏感で、レビューでは商品ユーザーの属性や意見を自分と照らし合わせて確認する傾向が強いと考えられます。

男性の「たまに」「まれに」「全く確認しない」の合計は10%を超え、女性より約6ポイント高く、一部の男性はレビューを女性ほど重視しない行動傾向があると解釈できます。一部の男性は、他人の意見よりも、コストパフォーマンスや必要性を、自ら主観的に判断し購入に至る傾向があるのかもしれません。

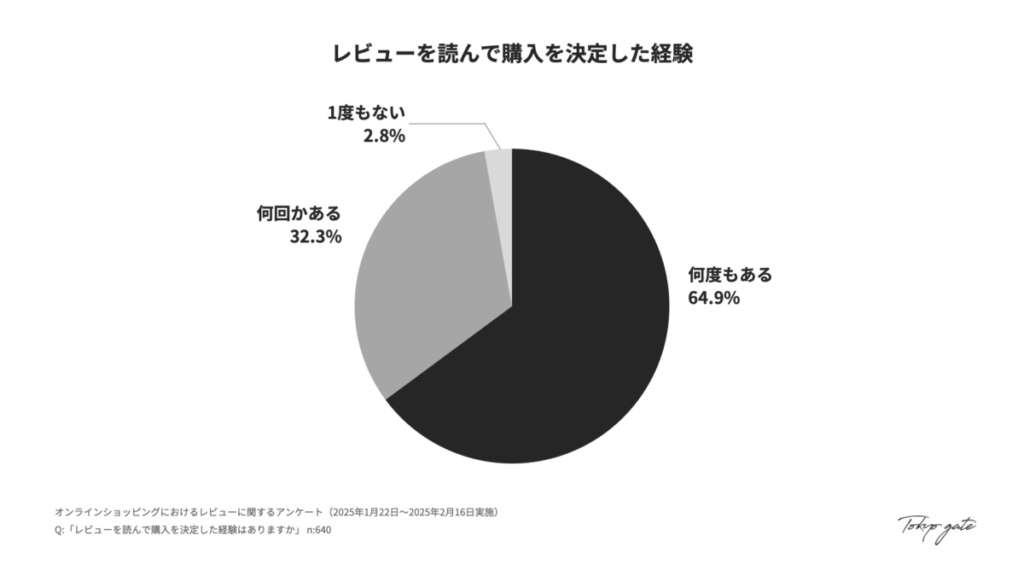

- レビューを読んで購入を決定した経験

オンラインショップで商品を購入する際に、レビューが購入判断に直結した経験がある人は約97%存在します。この結果は、レビューが参考情報や補足的要素にとどまらず、購入意思決定のトリガーとして機能している可能性が高いことを示唆しています。特に、「何度もある」と回答したユーザーは全体の約65%存在する結果は、購入検討の過程でレビュー確認が日常的、常習的に行われていることを意味します。

レビューによって購入を後押しさせるためには、具体的で情報量の厚いレビューの獲得が不可欠であり、レビューにおいて取得したい情報を、項目ごとに回答を求める方法が効果的です。たとえば、アパレルであれば「身長・体型・購入サイズ・着用感」、美容商品であれば「肌質・年代・使用期間」など、回答を集めたい具体項目をユーザーに提示することで、内容が薄く抽象的なレビューを防ぎ、具体的で実用性の高いレビュー投稿を促せます。

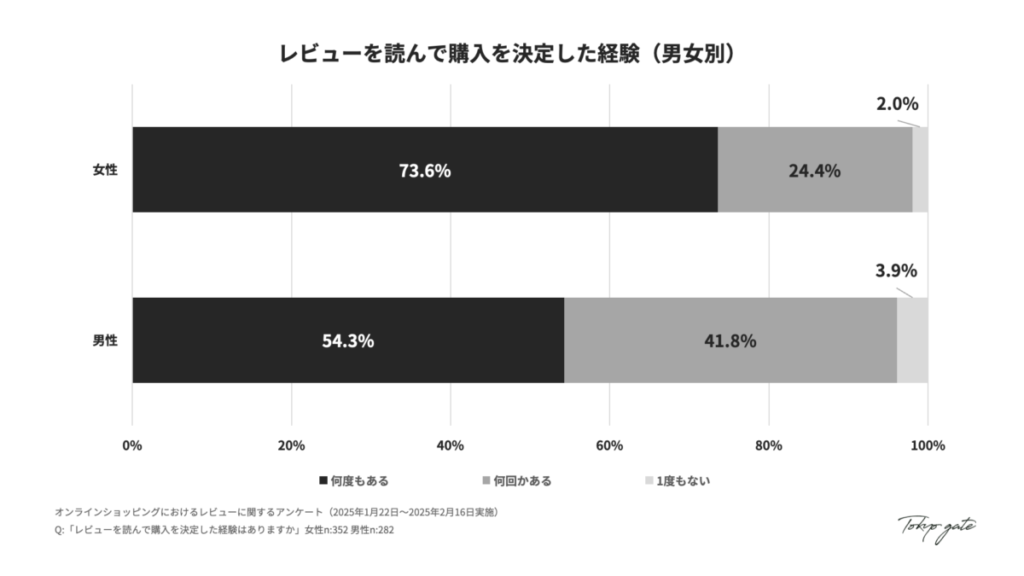

- レビューを読んで購入を決定した経験(男女別)

オンラインショップで商品を購入する際のレビュー確認頻度について、女性のほうがレビューを確認する頻度が高い傾向が見られましたが、購入決定においても同様に、女性のほうが強く影響を受ける結果が示されています。

女性は、化粧品・美容品、健康食品など、継続利用や品質に敏感な商品ジャンルを多く購入する傾向があり、これらのジャンルでは、他人の実体験が品質判断の参考になりやすく、慎重に情報収集を行う女性が多いと推察されます。

一方で、女性に比べ男性のほうが、レビューが購入の決定打となった経験が少ない結果となりました。男性は一部のレビューを参考にしている可能性があり、必要に応じて確認するものの、頻繁にはチェックしないという傾向を示唆しています。

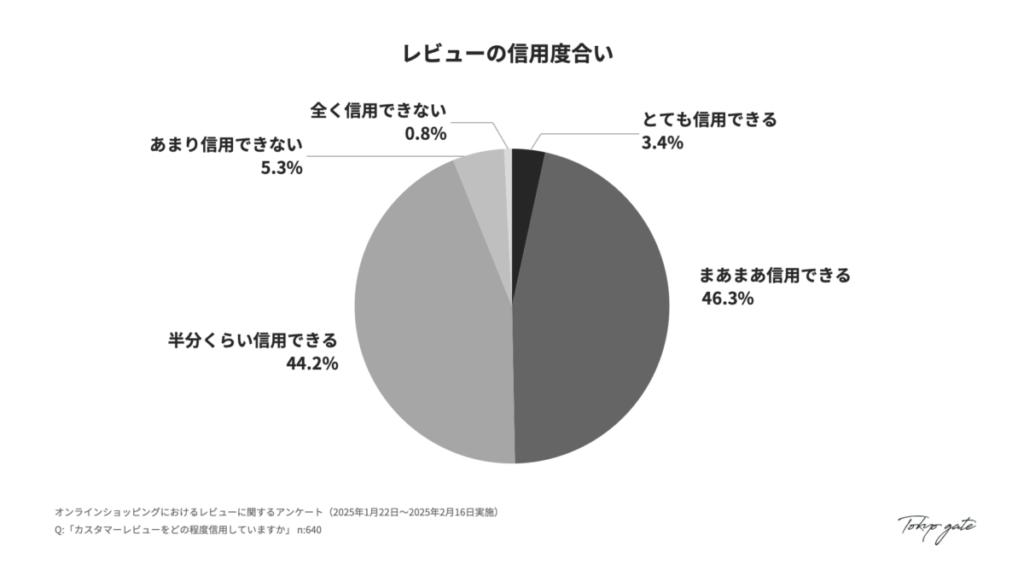

- レビューの信用度合い

レビューの信用度合いについて調査した結果、「とても信用できる」と回答した層は約3%にとどまり、レビューの内容を全面的に信用している層は少数派であることがわかりました。これはサクラレビューの問題を認知していることや、レビューを確認して購入した過去の経験に起因する可能性があります。

レビューをあまり信用していないユーザーは約6%存在し、レビューに否定的な見方を持つユーザーはごく一部であることがわかりました。「まあまあ」「半分くらい信用できる」という中間的な評価が多数を占め、大多数のユーザーにとって、レビューは完全に正しい情報ではないものの、判断材料として有用と評価されていると言えます。

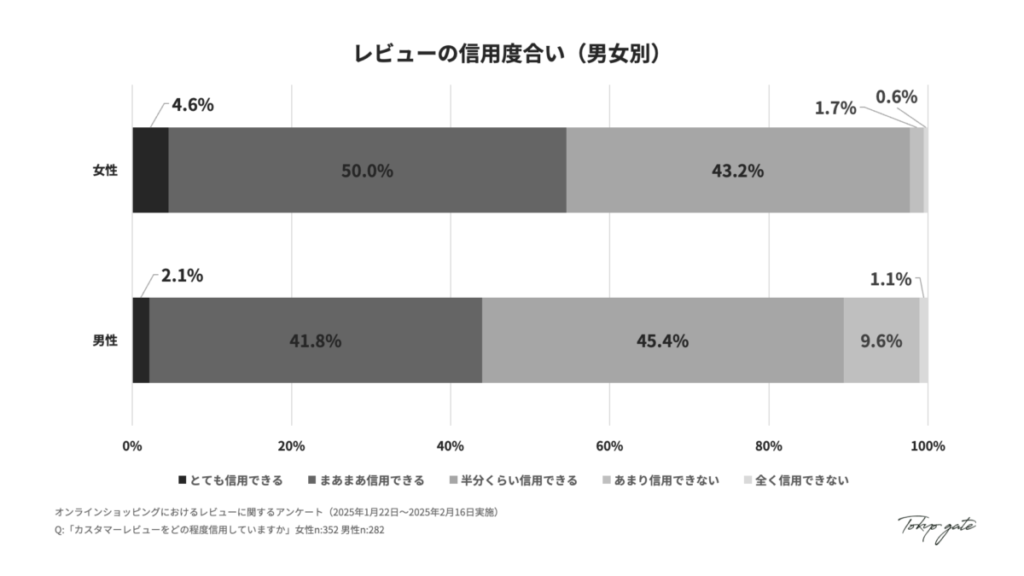

- レビューの信用度合い(男女別)

レビューに対して高い信頼を寄せている割合は、女性の方が約10ポイント高い結果となりましたが、男女ともにレビューを確認しつつも、内容を精査、取捨選択している姿勢が伺えます。

これらの結果から、レビューが偽物ではなく、実際に商品を購入、使用した一般の顧客によって投稿されたものであると示すことが重要と言えます。そのため、全てのレビューに対し、購入履歴との突合による認証を行い、レビュー投稿に「認証済み」などのテキストやマークを付与することは有効な手段の一つです。

加えて、レビューの信用度向上において、批判的なレビューも隠さずに掲載することも重要です。肯定的な評価だけが並ぶレビュー一覧は、ユーザーにとって不自然かつ疑念を抱かせる要因となり得るため、さまざまな評価をバランス良く表示することが、透明性を高め、レビューの信用度向上に寄与します。

- レビューで重要視している要素

レビューで最も重要視されている要素は、投稿された数であるという結果が出ています。レビュー数は商品に対する利用実績、満足度の大きさを示し、多くのユーザーが、購入の安心感や人気の証明として重視していると考えられます。

これらの結果は、レビュー獲得をユーザーの意思による自然発生に任せるだけでなく、獲得数を増やす施策が必要であることを示しています。購入後のフォローアップメールによるレビュー投稿依頼のほかにも、ECサイト上の商品ページ、マイページなどにレビュー投稿へのリンクを設置することで、獲得数の増加が見込めるでしょう。

さらに、従来のレビュー依頼メールだけでは見落とされる可能性があるため、SMSやLINE、アプリ内通知など、さまざまな手段でレビューを依頼することで、高い開封率、レビュー投稿率を実現できる可能性が高まります。

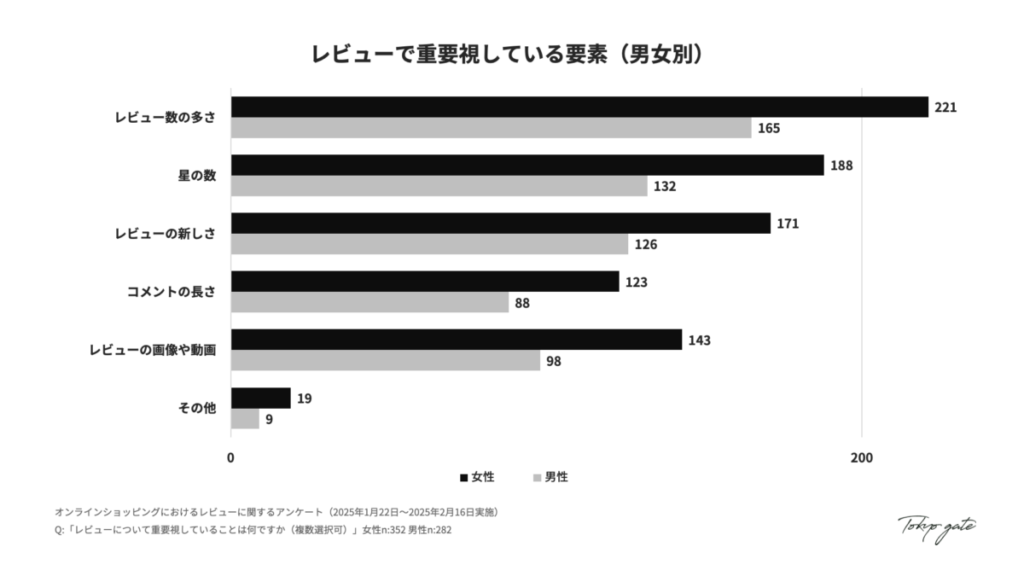

- レビューで重要視している要素(男女別)

レビューで重要視している要素について、男女間の大きな差は見られず、男女ともにレビュー数の多さが最重要となりました。

一方で、レビューの新しさ、コメントの長さなど、レビューの質も当然ながら重要視されています。レビューが古い場合、現在の商品仕様や品質と乖離している可能性があるため、ユーザーはより直近のレビューを重視する傾向にあります。また、短文のレビューよりも、具体的な使用シーンや効果、デメリットなどが詳細に書かれたレビューのほうが、情報量が厚く、購入判断に適していると考えられます。

そのため、ECサイトにおいては、最新かつ内容が充実したレビューを一覧の上部に優先表示させる設計が有効と言えるでしょう。特に優先的に表示したい長文レビューを1~2件抜粋し、ピックアップレビューとして掲載することで、ユーザーはレビュー一覧に到達した直後に密度の高い情報にアクセスできます。

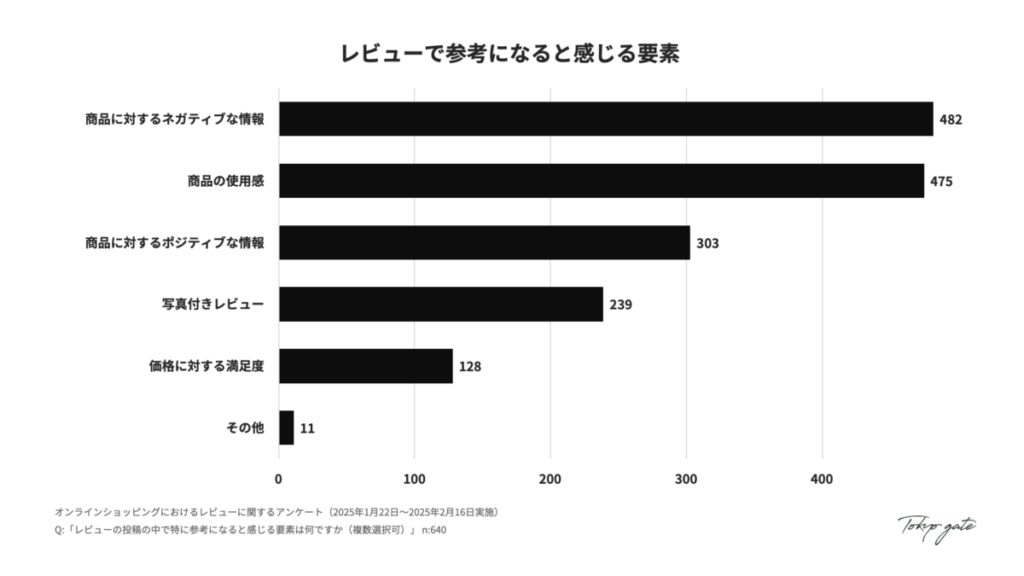

- レビューで参考になると感じる要素

レビューの中で参考になると感じる要素について、約75%のユーザーが、商品のネガティブな情報や使用感を重視していることがわかり、失敗リスクやデメリットを見極めることで、期待外れを避けたいという傾向が強く伺えます。

商品の使用感は、ユーザーによる主観的な情報になるため、商品ページの情報だけでは補えず、ユーザーはレビューによる情報のインプットを必要としています。そのため、レビュー投稿依頼における質問項目では、「商品の重さをどう感じたか」「商品の見た目をどう感じたか」といった項目別にコメントを収集することが効果的です。ユーザーに投稿してほしい情報の枠組みやヒントを提供することで、レビュー情報の充実が期待できます。それに加え、ユーザーの年齢、性別、体格などの属性情報を合わせて記載することで、購入判断により有用な情報となります。

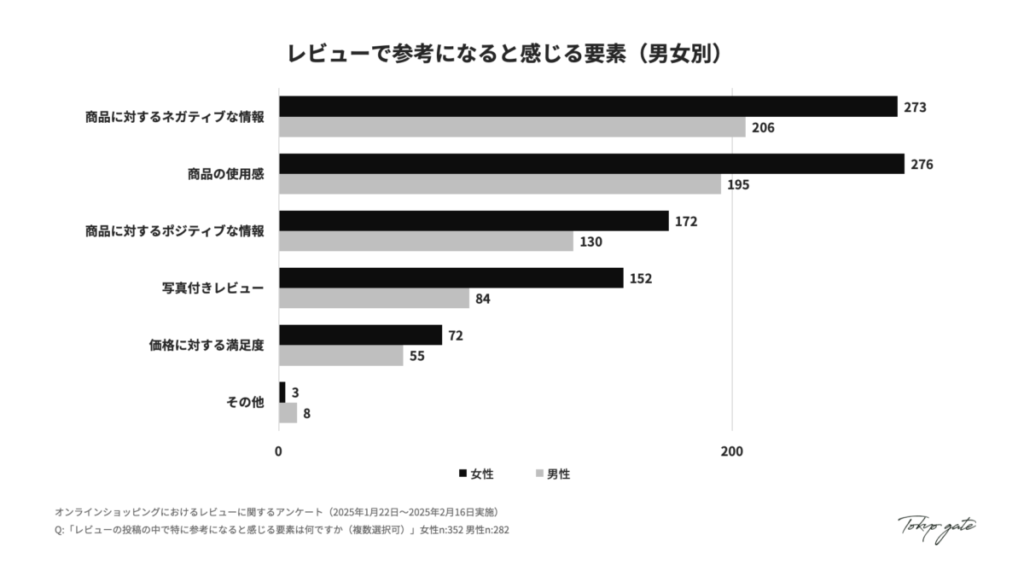

- レビューで参考になると感じる要素(男女別)

参考にされるレビュー要素について、ネガティブな情報と使用感は男女に共通して重視されますが、女性のほうが特に「使用感」への関心が高く、男性よりも約10%高い割合で選択されています。女性は男性に比べ、「自分に合うかどうか」という観点でレビューを精査している可能性が高く、企業の公式情報よりも、他人の主観的意見を重んじる傾向があると推察されます。

また、写真付きレビューを重視している割合は女性が約43%と、男性よりも約13ポイント高く、女性の方がやや重視している傾向が読み取れます。写真付きレビューは、使用感に大きく関わると考えられ、使用イメージや実際の使用シーンを視覚的に把握することを、女性はレビューに求める傾向が強いと考えられます。そのため、レビュー一覧では、画像や動画付きのレビューを上位に優先的に表示することで、ユーザーの理解を促進できます。

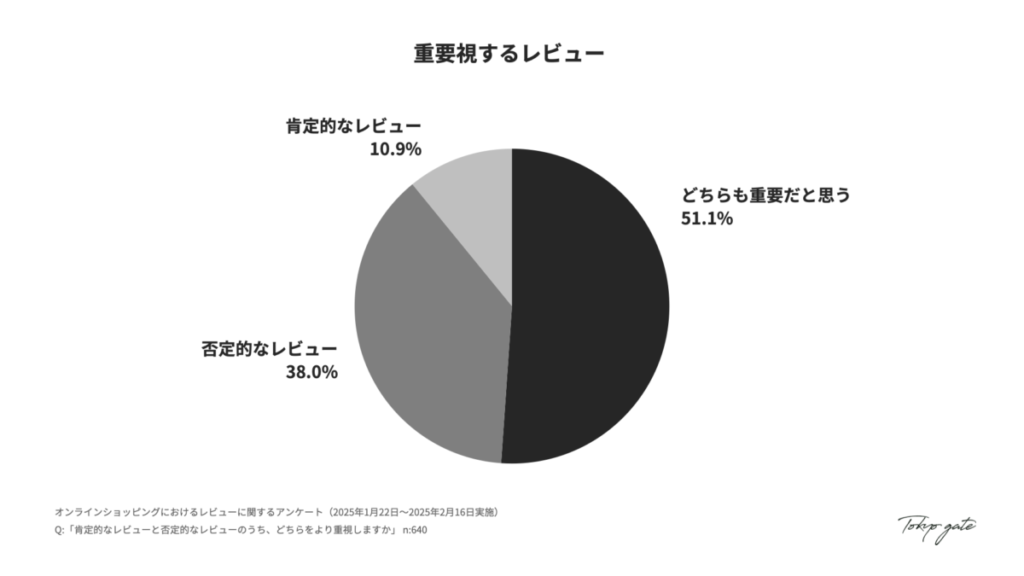

- 重要視するレビュー

肯定的なレビューと否定的なレビューについて、重要視する度合いを調査しました。全体の約半数はどちらも重要と回答しており、ユーザーの多くはポジティブ、ネガティブの両側面をバランスよく比較しながら、購入判断を下すことがわかります。

これらの結果から、さまざまなレビューを偏りなく表示することが、ユーザーの信頼とコンバージョン増加に有効であることが示されています。レビュー一覧において「最も参考になった肯定的なレビュー」と「最も参考になった否定的なレビュー」の双方を最上部に掲載することで、ユーザーは賛否の代表的な意見を短時間で把握できます。さらに、肯定的・否定的それぞれのレビューをソートして閲覧できる機能により、効率的にメリット・デメリットを確認することが可能になります。これらの機能は、PowerReviews や Yotpo などの外部ツールを用いることで、多くの自社ECサイトに実装が可能です。

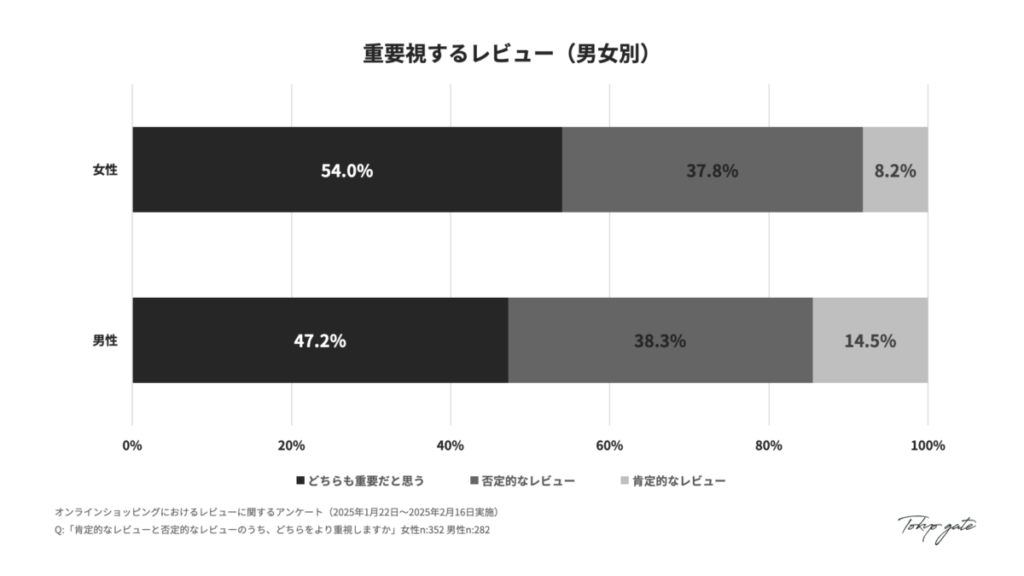

- 重要視するレビュー(男女別)

重要視するレビューについて、男女別に集計した結果、女性の約54%が「どちらのレビューも重要」と回答しており、男性よりも約7ポイント高い水準でした。良い、悪いといった一辺倒な評価ではなく、多面的な情報を捉え、自分にとっての適合性を判断する傾向が、特に女性において強い傾向が読み取れます。

否定的なレビューは一見マイナス要素と捉えられがちですが、実際には、購入後に後悔しないための情報として、多くのユーザーに求められており、否定的なレビューの存在そのものが情報の信頼性を高める効果を持ちます。加えて、否定的なレビューに対する事業者側の返信や対応も、顧客の信頼獲得に大きく寄与します。真摯な謝罪と対応策などの記載は、未購入者に対して安心感を与え、コンバージョン率を向上させる可能性があります。

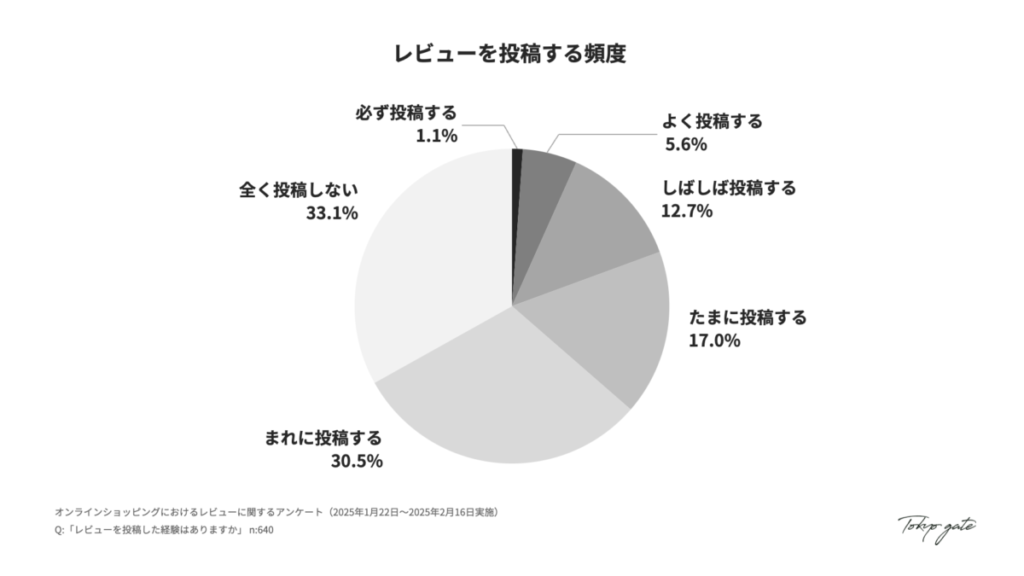

- レビューを投稿する頻度

レビューの投稿頻度について、レビューをほとんど投稿しないユーザーは全体の約64%と多数を占め、日常的にレビューを投稿するユーザーは限定的と言えるでしょう。また、約30%のユーザーは「まれに投稿する」と回答しました。この結果から、投稿経験の少ないユーザーは、普段は投稿しないものの、何かのきっかけによって、レビュー投稿に至った可能性があります。

レビュー投稿数を増やすためには、投稿の負担を軽減する必要があります。そのため、レビュー入力フォームを簡素化し、星評価のみで投稿できる仕組みを設けることが可能です。あるいは、レビュー依頼メールからワンクリックで投稿に進めるような設計も有効です。さらに、専用ハッシュタグを設定して、SNS上でレビュー投稿を促すキャンペーンも実施可能です。ユーザーは自身が馴染みの媒体からレビューを投稿でき、事業者はそれらのコンテンツをレビュー投稿として収集、二次利用することで、レビュー獲得数の底上げが可能となります。

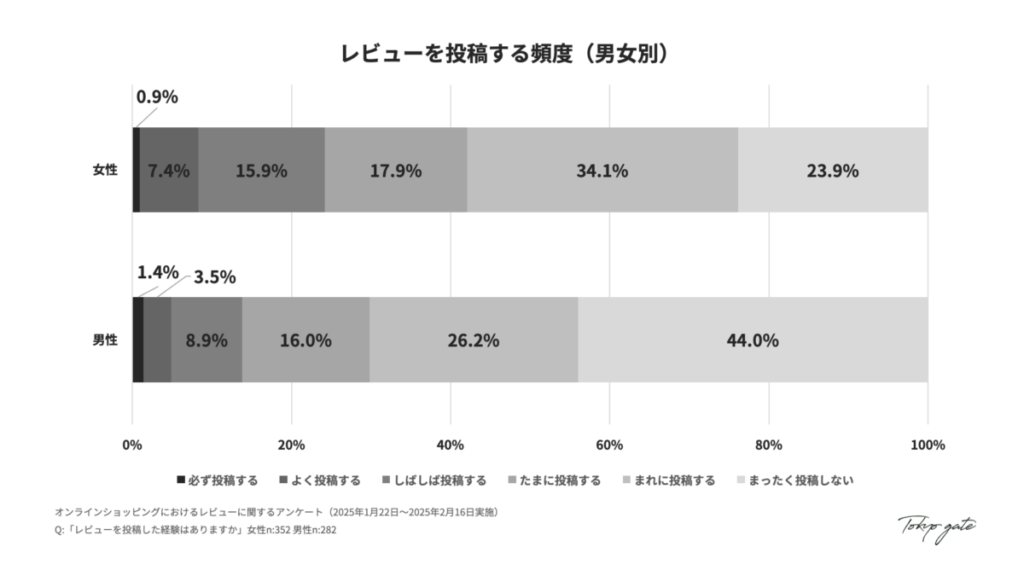

- レビューを投稿する頻度(男女別)

1度でもレビュー投稿の経験があるユーザーは、女性が顕著に多い結果となりました。女性の方が、購入前に実際の使用者の声を重視する傾向が強く、「同じような人の参考になれば」という返報性の意識から、自然とレビュー投稿につながっていると考えられます。対照的に、男性ユーザーは、全く投稿しない割合が女性に比べ約20ポイント高く、レビュー投稿に対して心理的、時間的な抵抗を感じている可能性があり、投稿のハードルを下げる設計や、依頼方法の工夫が重要と考えられます。

レビュー依頼メールでは、商品購入への感謝に加え、投稿内容の具体例や、投稿の意義を明示することが重要です。「あなたの感想が誰かの役に立ちます」のような一文を加え、行動を促しましょう。特にレビュー投稿に消極的な層に対しては、「星だけの評価でもOK」など、手間をかけずに投稿できる点を強調します。レビュー投稿フォームにおいては、商品の使い心地、期待とのギャップなど、投稿内容の具体例や補足説明を記載することで、投稿率とレビューの質が向上します。

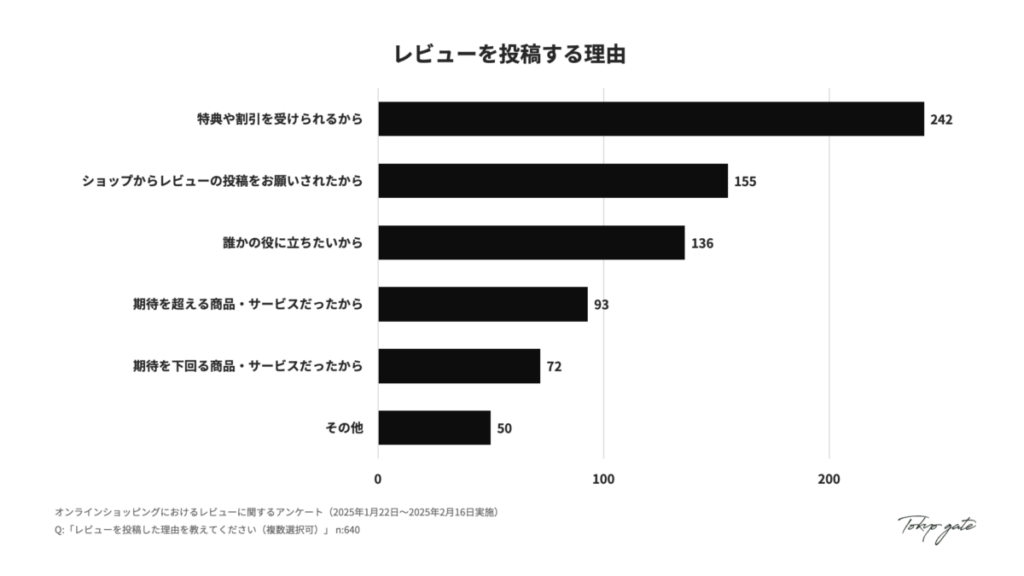

- レビューを投稿する理由

レビューを投稿した理由として、「特典や割引を受けられるから」が最多であることから、レビュー投稿は自然発生的な投稿数よりも、特典が起点になっている数が多い可能性が読み取れます。同時に、特典の提供が、レビュー数の増加に直接的に寄与するマーケティング手法であることを裏付けています。

「ショップからレビューを依頼されたから」という理由も高い割合となり、企業側のアクションにより投稿されたレビューも、ユーザーの行動を左右していることがわかります。

購入者に対してレビューを依頼していない場合、多くの機会損失が発生している可能性が考えられます。

これらの結果は、レビュー投稿の多くは、ユーザーの自発的な行動に依存するものではなく、企業側がきっかけを与えることで投稿数が増える可能性を示しています。

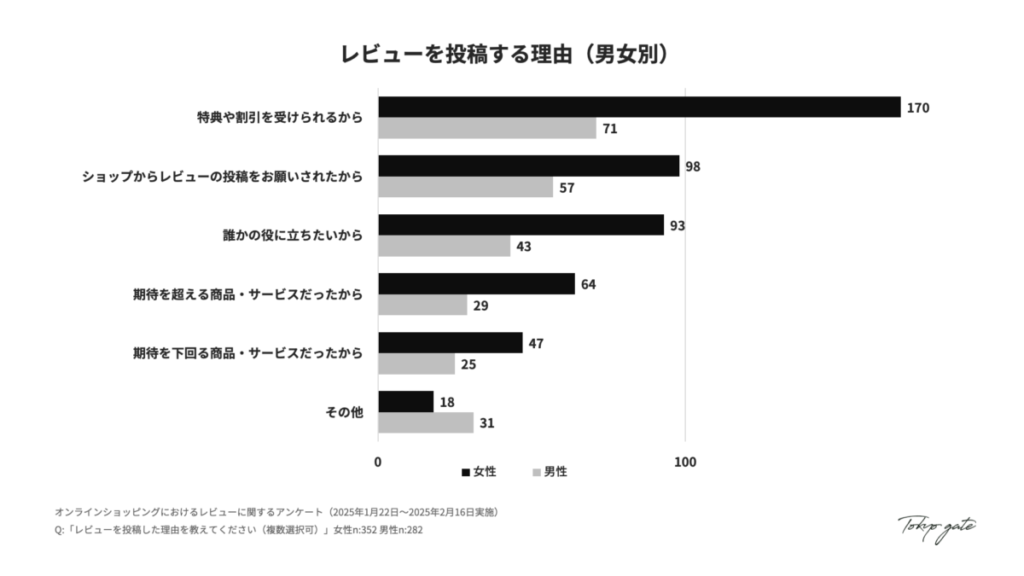

- レビューを投稿する理由(男女別)

特典や割引が動機となってレビューを投稿したケースは、男女とも最多であるものの、女性が圧倒的に多いことがわかりました。女性はクーポンやポイントなど、お得情報への感度が高いことが一因であると考えられます。

レビュー投稿に有効なクーポンや割引を設定する場合、適正な特典は販売する商材のジャンルや購入単価によって異なります。たとえば、平均購入単価が3,000円~5,000円などの比較的少額である場合、300円ほどのクーポンでも有効な特典になる可能性があります。しかし、高額で購入頻度の少ない商品を販売する場合、延長保証や設置費の無償化など、別の特典が適している可能性があります。自社の商品ジャンルや購入の傾向から、最適な特典を設計することが重要です。

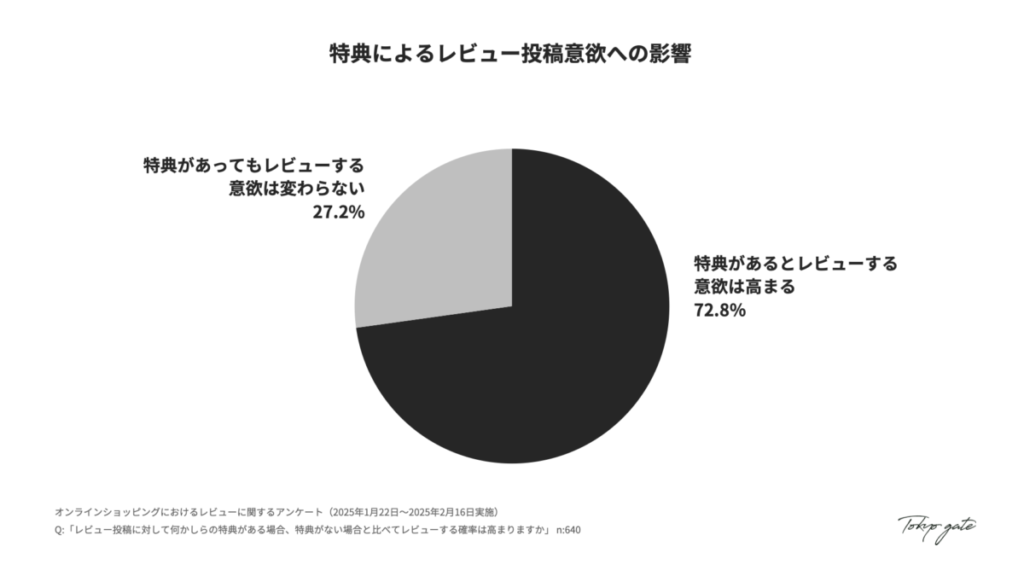

- 特典によるレビュー投稿意欲への影響

特典の付与による投稿意欲の変化について調査した結果、特典にはレビュー投稿の後押し効果があることが示され、約70%のユーザーは特典によりレビュー投稿の意欲が高まるという結果が出ています。この結果は、レビュー投稿に対して特典があることを、可能な限りすべての購入者に対して通知することが望ましいことを示しています。発送通知メールや定期的なニュースレター、さらにはSNSの投稿など、ユーザーとの接触回数を増やすことで、レビュー投稿の機会をできる限り多く用意しましょう。

その一方で、特典により取得したレビューは、過度に好意的、低品質な内容などにより信頼性を損なうリスクがあり、特にAmazon、楽天市場などの大手プラットフォームでは、特典付きレビューを禁止、もしくは厳しく規制しているケースも見られます。各ECモールの規約に準拠した形で特典を付与し、レビュー本来の価値である顧客からの純粋な感想を収集できるような特典にとどめることが重要です。

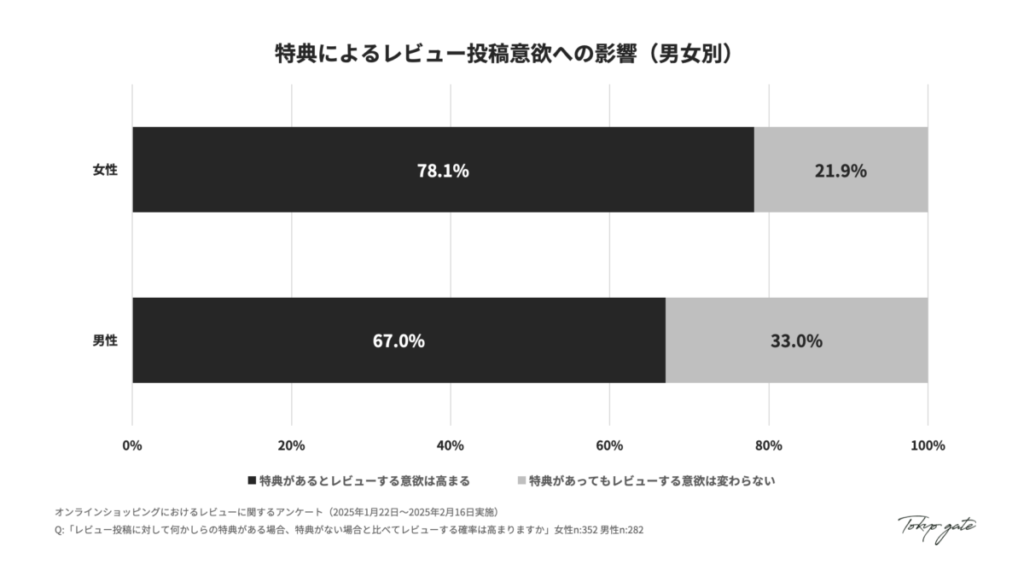

- 特典によるレビュー投稿意欲への影響(男女別)

特典は男性に比べ、女性ユーザーに対してより有効であることを裏付ける結果となりました。女性は男性に比べ、レビュー投稿について意欲的な割合が高く、特典がレビュー投稿を後押しする要素として高く機能するのかもしれません。

レビュー投稿による特典付与を行う上で、特典の過度な提供によって、レビューの信頼性が損なわれるリスクがあります。特に、「特典があったためレビューしました」といった投稿など、報酬目的であることが明示されたレビューは、読者からの信頼を失う要因となり、かえってコンバージョンを下げる可能性があります。

特典付与によるレビュー投稿率の向上と、レビューの質の担保を同時に実現するため、特典はあくまで投稿の後押し程度にとどまるよう、クーポンやサービスを設定します。その上で、投稿されたレビューは定期的に確認し、誤情報や不自然な絶賛、酷評レビューなど、明らかに不適切なレビューには非表示などの対処が必要です。

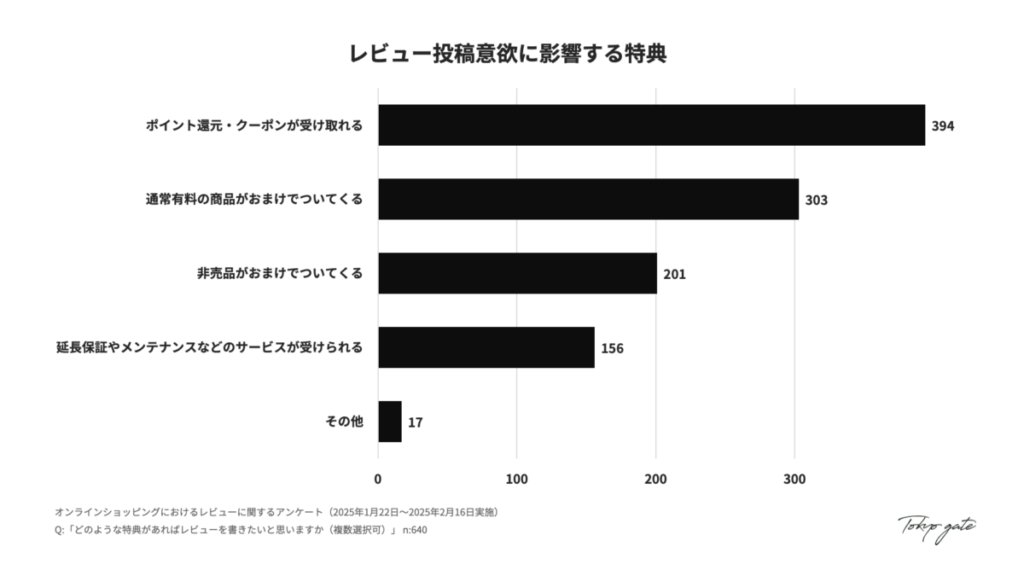

- レビュー投稿意欲に影響する特典

レビュー投稿意欲に影響する特典について、金銭的インセンティブが最も強く行動を促すことがわかりました。ポイント還元やクーポンは、商品のおまけやサービスに比べ、どのユーザーに対しても、定量的で等しい価値があるため、投稿率の向上に貢献すると考えられます。

特典としてクーポンを発行する場面では、レビューの投稿完了時に、次回購入時に利用可能な割引クーポンを即時発行する仕組みがあると良いでしょう。あるいは、季節やイベントに合わせた特別キャンペーンを実施し、期間中はレビュー投稿に対し、通常よりも高いインセンティブを設定する施策も実施できます。

有料商品のおまけも、魅力的に感じられておりますが、ユーザーが必要とする可能性の高い商品の選定が肝要だと言えるでしょう。非売品を提供する場合、一部の非売品は所有欲や限定感を満たす要素があるため、競合との差別化には有効に働く可能性があります。

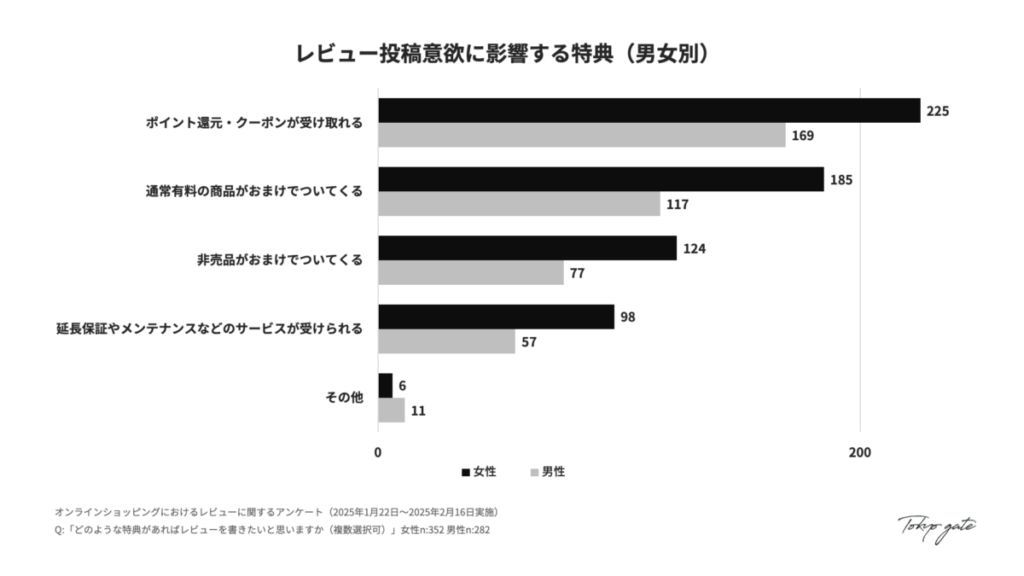

- レビュー投稿意欲に影響する特典(男女別)

レビュー投稿意欲に影響する特典では、どの特典についても女性のほうが強く反応する結果となりました。

これらの他に、レビュアーランクや称号、バッジの付与もレビュー投稿の特典となり得る施策です。レビュー投稿数や評価の質に応じて「トップレビュアー」などの称号を付与し、ユーザーの貢献度を可視化することで、投稿者自身の満足感やステータス意識も高まります。それらの称号は商品一覧ページに表示することで、レビューの信頼性向上が期待できます。

また、一定のレビュー件数を達成するたびにバッジを獲得したり、投稿ごとにポイントを加算する仕組みを導入することも可能です。レビュー投稿によって貯まったポイントは、商品交換や割引特典に利用可能にすることで、継続的な投稿インセンティブになりえます。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

本調査を通じて、レビューの確認は、オンラインショップを利用するほぼ全てのユーザーの行動に組み入れられており、購入の決め手としても機能する重要な要素であることが明らかになりました。

ユーザーは「レビュー数の多さ」「星の数」「レビューの新しさ」など、可視的かつ比較可能な情報を重視しているだけでなく、商品の使用感がわかる具体的な画像や動画も重要視しています。

レビュー投稿の実態においては、全く投稿しないユーザーは全体の約30%に上り、レビューを投稿するユーザーの割合には明確なハードルが存在していることが判明しました。

一方で、投稿促進や特典の提供により、レビュー投稿率を上げられることも事実であり、競争優位を確立するため、レビュー投稿の促進は必須と言っても過言ではないでしょう。

本調査の結果を、貴社のEC運営やマーケティング施策の改善に少しでもお役立ていただければ幸いです。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

株式会社TOKYO GATEは多くの過去実績を保有するECのプロフェッショナルが集うECマーケティングの専門家集団です。マーケティング戦略の立案から施策の実行、PDCAまでを総合的に支援します。

成功事例に基づいた確実性の高いコンサルティングが特徴で、提案した施策を速やかに実行できる体制を整えています。EC・D2Cに関してお悩みの方はお気軽にご連絡ください。

弊社サービス資料はこちらからダウンロードください。

https://tokyogate.co.jp/

あわせて読みたい