「なぜ顧客は私たちのECを信頼してくれないのか」多くのEC事業者が抱えるこの課題に対して、ブランディングの新たなアプローチが注目を集めています。それが「エクイティピラミッド」という顧客のブランド認識を段階的に構築するフレームワークです。

本記事では、コカ・コーラなどの世界的ブランドも実践する「エクイティピラミッド」の概念から実践的な活用方法まで、EC事業の持続的な成長に向けたブランド構築の道筋をご紹介します。

商品やサービスの価値を最大限に引き出し、顧客との強い絆を築くための具体的なアプローチをお届けします。

山本 達巳

つきみ株式会社

静岡市出身、関西学院大学卒。地元医療系の企業で修行後、父親の経営する医療介護系企業に入社。経営とバックオフィス業務を学ぶ傍ら、留学がきっかけで以前から関心が高かった輸入品雑貨のネット販売事業を開始。令和元年に独立し、複数の海外メーカー取引きの経験を経て、自社アウトドアブランドを展開。

その後、自社ブランドを伸ばしていきたい事業者を応援したいという思いから、令和6年につきみ株式会社を設立。商品ページ作りや広告運用、SNSなどECに関係する領域を幅広く対応しつつ、商品ブランディング支援を行っている。

つきみ株式会社

https://tsukimi.ne.jp

【X:https://x.com/tatsumin_ec】

【note:https://note.com/tatsumin_ec】

この記事の目次

なぜ今、ECにエクイティピラミッドが必要なのか

EC市場の急速な成長に伴い、参入障壁の低さから競争は年々激化しています。多くのEC事業者が価格競争に巻き込まれ、収益性の低下に悩まされているのが現状です。しかし、この状況は見方を変えれば、効果的なブランド戦略を構築するチャンスでもあります。

ブランディングの本質とは

ブランディングの本質は「違いを作ること」ではありません。重要なのは「顧客に選ばれる理由を明確にすること」です。

多くの企業がブランディングを追求するあまり、顧客の期待から乖離してしまうケースが少なくありません。特にECでは、顧客は商品を直接手に取ることができません。

そのため、商品画像、説明文、カスタマーサービス、配送体制など、あらゆる要素がブランディングのポイントとなります。

エクイティピラミッドとは

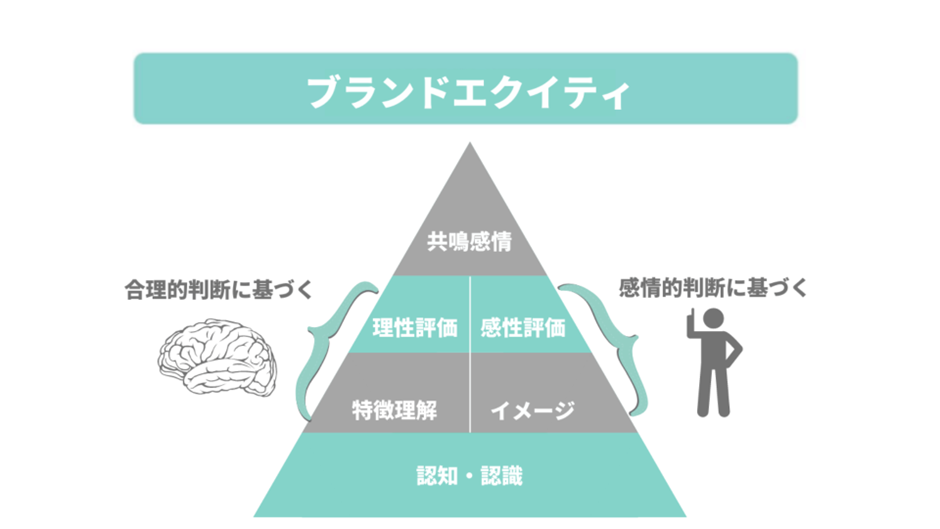

エクイティピラミッドとは、顧客のブランドに対する認識を段階的に表したモデルです。このフレームワークは、顧客がブランドと出会ってから深い愛着を持つまでのプロセスを、4つの階層で表現します。(出典:ケラー, ケビン・レーン. (2016). 戦略的ブランド・マネジメント)

なぜエクイティピラミッドが効果的なのか

ECにおいて、エクイティピラミッドが注目される理由は主に3つあります:

- 段階的なアプローチ:顧客との関係を「認知」から「共鳴」まで、段階的に構築できます。これにより、ブランディング施策の優先順位が明確になります。

- 顧客視点の重視:各階層で顧客が求める価値を明確にすることで、より効果的な施策を展開できます。例えば、スキンケアブランドであれば「40年の研究実績」よりも「敏感肌でも安心して使える」という価値訴求のほうが、顧客の心に響くことが多いのです。

- 長期的な関係構築:一時的な施策ではなく、顧客との持続的な関係構築を目指すフレームワークです。これは、ECにおける顧客生涯価値(LTV)の向上に直結します。

エクイティピラミッドの4つの階層と実践的な活用法

エクイティピラミッドは「認知」「パフォーマンス/イメージ」「判断/感情」「共鳴」という4つの階層で構成されます。各階層について、EC事業者が実践できる具体的な施策とともに見ていきましょう。

第1階層:認知(Salience)

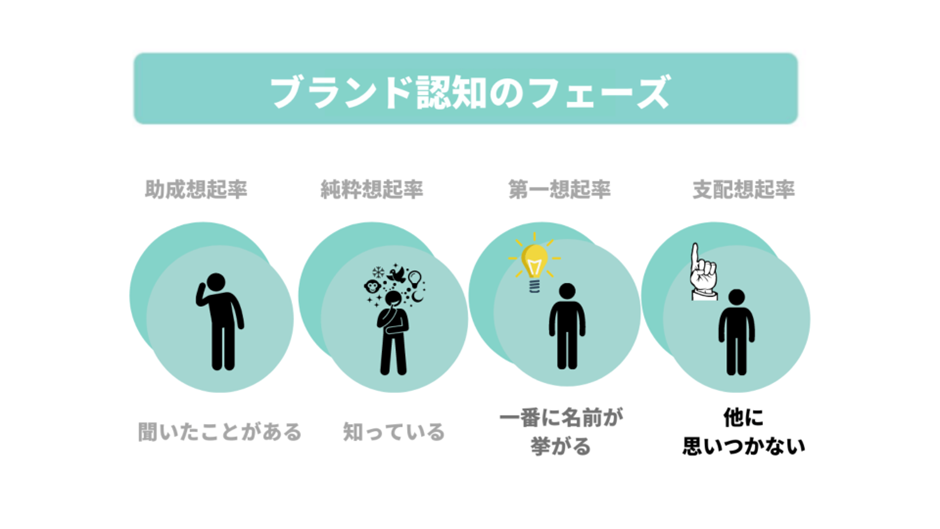

認知とは、顧客がブランドの存在を知り、そのカテゴリーを理解している状態を指します。ECでは、まず「見つけてもらう」ことが重要です。

実践的なアプローチ

- SEO対策:検索エンジンでの上位表示を目指し、コンテンツを最適化

- SNSマーケティング:各プラットフォームの特性を活かした情報発信

- リスティング広告:ターゲット層に効率的にリーチ

重要なのは、単なる露出増ではなく、顧客の課題解決に結びつく文脈での認知獲得です。例えば、スキンケアブランドであれば「敏感肌 おすすめ」といった検索キーワードでの上位表示を目指すことで、より質の高い認知を獲得できます。

第2階層:パフォーマンス/イメージ

この階層では、商品やサービスの機能的価値と感情的価値の両方を顧客に理解してもらう必要があります。ECならではの工夫が求められる段階です。

実践的なアプローチ

- 商品紹介の充実:詳細な商品説明、高品質な画像、使用動画の提供

- カスタマーレビューの活用:実際の使用体験を共有

- ストーリー性のある商品説明:ブランドや商品の背景にある想いを伝える

特に重要なのは、オンラインでの情報提供の質です。実店舗と異なり、商品を直接確認できない分、より丁寧な情報提供が求められます。

第3階層:判断/感情

この段階では、顧客がブランドに対して理性的な判断と感情的な反応を形成します。ECでは特に、安心感と信頼性の構築が重要です。

実践的なアプローチ

- 迅速な問い合わせ対応:チャットボットやメール対応の充実

- 返品・交換ポリシーの明確化:顧客の不安を解消

- ソーシャルプルーフの活用:顧客レビューや受賞歴の提示

第4階層:共鳴

最終段階では、顧客とブランドの強い絆を構築します。この段階に到達した顧客は、ブランドの熱心な支持者となります。

実践的なアプローチ

- ロイヤルティプログラム:会員ランク制度やポイント制度の導入

- コミュニティ形成:SNSやオウンドメディアでの双方向コミュニケーション

- パーソナライズ:顧客の購買履歴に基づいた商品提案

特に注目すべきは、この段階では価格が主要な判断基準ではなくなることです。顧客はブランドとの関係性そのものに価値を見出すようになります。

成功事例に学ぶ:コカ・コーラのエクイティピラミッド活用術

130年以上の歴史を持つコカ・コーラは、デジタル時代においてもエクイティピラミッドを効果的に活用し、ブランド価値を高め続けています。同社の取り組みから、EC事業者が学べるポイントを見ていきましょう。

認知階層における取り組み

コカ・コーラは、デジタルマーケティングにおいても一貫したブランドアイデンティティを保っています。

- SNSでの効果的な情報発信:各プラットフォームの特性を活かしながら、ブランドの世界観を統一的に表現

- 検索エンジン対策:「幸せ」「リフレッシュ」などの感情的キーワードでも上位表示を実現

- クロスメディア展開:オンライン・オフラインの垣根を越えた統合的なブランド体験の提供

パフォーマンス/イメージ階層での施策

商品の機能的価値と感情的価値を巧みに結び付けています。

- 商品説明:「爽快感」という機能的価値と「幸福感」という感情的価値を組み合わせた訴求

- コンテンツマーケティング:商品情報だけでなく、ライフスタイル提案を含むコンテンツの展開

- カスタマーレビュー活用:実際の飲用体験を通じた価値の共有

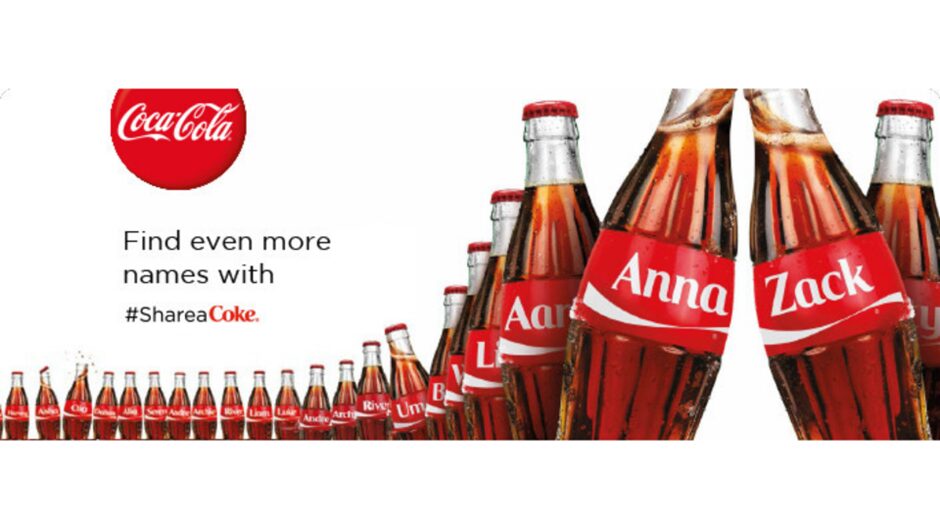

「Share a Coke」キャンペーンは、ECならではの個別化された体験を提供した好例です。名前入りボトルのオンライン注文を可能にすることで、商品に個人的な意味を持たせることに成功しました。(出典:戦略的ブランド・マネジメント)

判断/感情階層における展開

デジタル時代における信頼構築にも注力しています。

- 透明性の確保:原材料や製造工程に関する詳細な情報開示

- 環境への取り組み:リサイクルや水資源保護活動の発信

- コミュニケーション戦略:SNSを活用した双方向のやり取り

共鳴階層での取り組み

デジタルツールを活用し、顧客との深い絆を築いています。

- オンラインコミュニティの形成:SNSを活用したファン同士の交流促進

- パーソナライズされたキャンペーン:顧客データを活用した個別化されたプロモーション

- ロイヤルティプログラム:デジタルを活用したポイント制度の展開

EC事業者がコカ・コーラから学ぶポイント

コカ・コーラの事例から、EC事業者が学べる重要なポイントは以下の3つです。

- 一貫性の重要性:すべてのタッチポイントで統一されたブランドメッセージを発信

- 感情的価値の重視:機能的価値だけでなく、感情的なつながりを重視

- デジタルとリアルの融合:オンライン・オフラインの垣根を越えた体験の提供

まとめ:エクイティピラミッドで実現する持続的なブランド構築

EC事業におけるブランド構築は、単に「認知度を上げる」だけでは不十分です。エクイティピラミッドが示すように、顧客との関係を段階的に深め、最終的には強い絆を築くことが重要です。

特に注目すべきは、各階層における「オンラインならではの工夫」です。実店舗と異なり、商品を直接手に取ることができないECでは、以下の3点が特に重要となります。(出典:プロダクトマネジメントのすべて)

- 情報提供の質:商品の特徴や価値を、視覚的・感覚的に伝える工夫

- 顧客とのコミュニケーション:問い合わせ対応から商品レビューまで、あらゆる接点での誠実な対応

- パーソナライズ:顧客データを活用した、個別化された体験の提供

一方で注意すべきは、エクイティピラミッドは「段階的な構築」を前提としているという点です。基礎となる「認知」や「パフォーマンス/イメージ」の段階を軽視して、いきなり「共鳴」を目指すことは避けるべきでしょう。

最後に、ブランド構築は一朝一夕には実現しません。しかし、エクイティピラミッドという明確な羅針盤を持ち、着実に施策を実行することで、必ず成果は表れます。まずは自社のECサイトの現状を各階層に照らし合わせ、優先的に取り組むべき課題を明確にすることから始めてみてはいかがでしょうか。

次回は、ブランドコンセプトについて詳しく解説します。

つきみ株式会社 https://tsukimi.ne.jp

あわせて読みたい