GMOインターネットグループのGMOメイクショップ株式会社(代表取締役社長CEO:向畑 憲良、以下、GMOメイクショップ)は、年間3,000億円の流通が発生するECサイト構築SaaS「makeshop byGMO」(URL:https://www.makeshop.jp/)を運営しております。この度、「makeshop byGMO」で構築されたECサイトのデータをもとに、防災グッズの販売傾向や、災害発生時におけるECサイトの利用傾向について調査いたしました。

2023年9月1日(金)の防災の日には、関東大震災発生から100年を迎えます。その節目に向け、ECと防災に関するデータを調査・発表することで、防災意識の向上や、ECを通した災害対策への啓蒙に取り組んでまいります。

- 【ECと防災に関するデータのトピック】

■コロナ禍で防災グッズの流通額も急増し、前年2.13倍の1.8億円に

■災害発生時や防災の日など、防災意識が高まるタイミングで防災グッズの注文が急増

■防災グッズ売れ筋トップ3は、「防災セット」、「備蓄用缶詰セット」、「充電式LEDランタン」

■東日本大震災発生後3週間で被災地への注文・被災地からの注文数は回復

■熊本地震発生翌週には応援消費で被災地への注文が急増。ECが経済活動再開の鍵に

■コロナ禍で防災グッズの流通額も急増し、前年2.13倍の1.8億円に

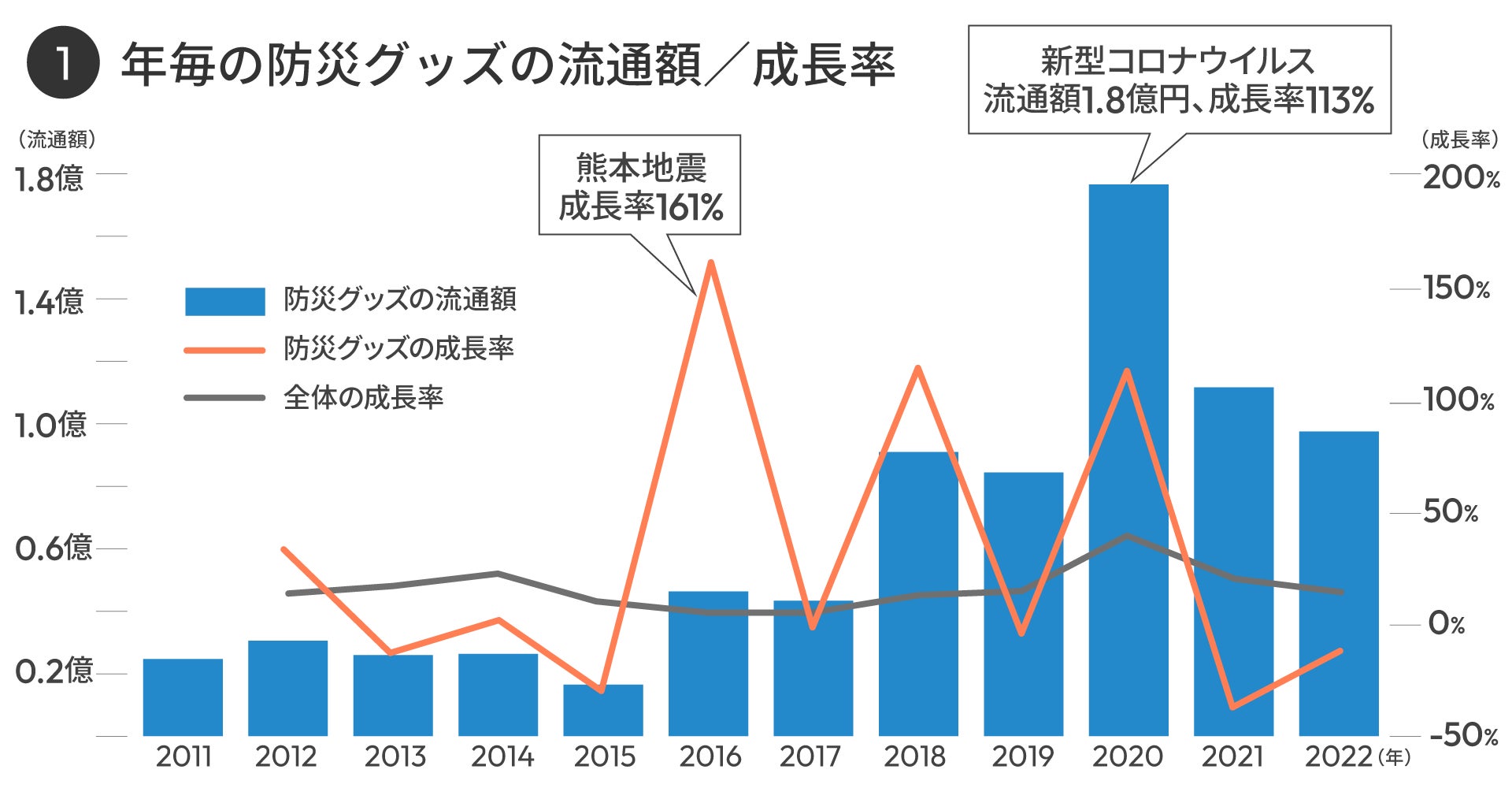

東日本大震災が発生した2011年から、2022年までの「makeshop byGMO」における防災グッズの流通額とその成長率(※1)を見ると、熊本地震のあった2016年の成長率は161%と最も高く、その後も成長傾向が見られました。新型コロナウイルスが蔓延し始めた2020年の流通額は前年の2.13倍、約1.8億円まで急増しています。

地震や水害などの発生が頻発している中、防災意識が高まり、新型コロナウイルスの蔓延を機に、万が一に備えて防災グッズを購入する人が増えたことが増加の一因と考えられます。

2020年は、外出自粛の影響からECを利用する人が増え、「makeshop byGMO」全体の流通額も成長率35%と高成長を記録しましたが、2020年の防災グッズの成長率は、それを大きく上回る113%となっており、グラフも特徴的な動きをしていることがわかります。(グラフ①参照)

コロナ禍の落ち着きからか、2020年と比較すると2021年以降は流通額・成長率も落ち着きを見せていますが、年間約1億円規模の売上となっています。

(※1)商品名に「防災」のキーワードを含む商品のデータを抽出。

■災害発生時や防災の日など、防災意識が高まるタイミングで防災グッズの注文が急増

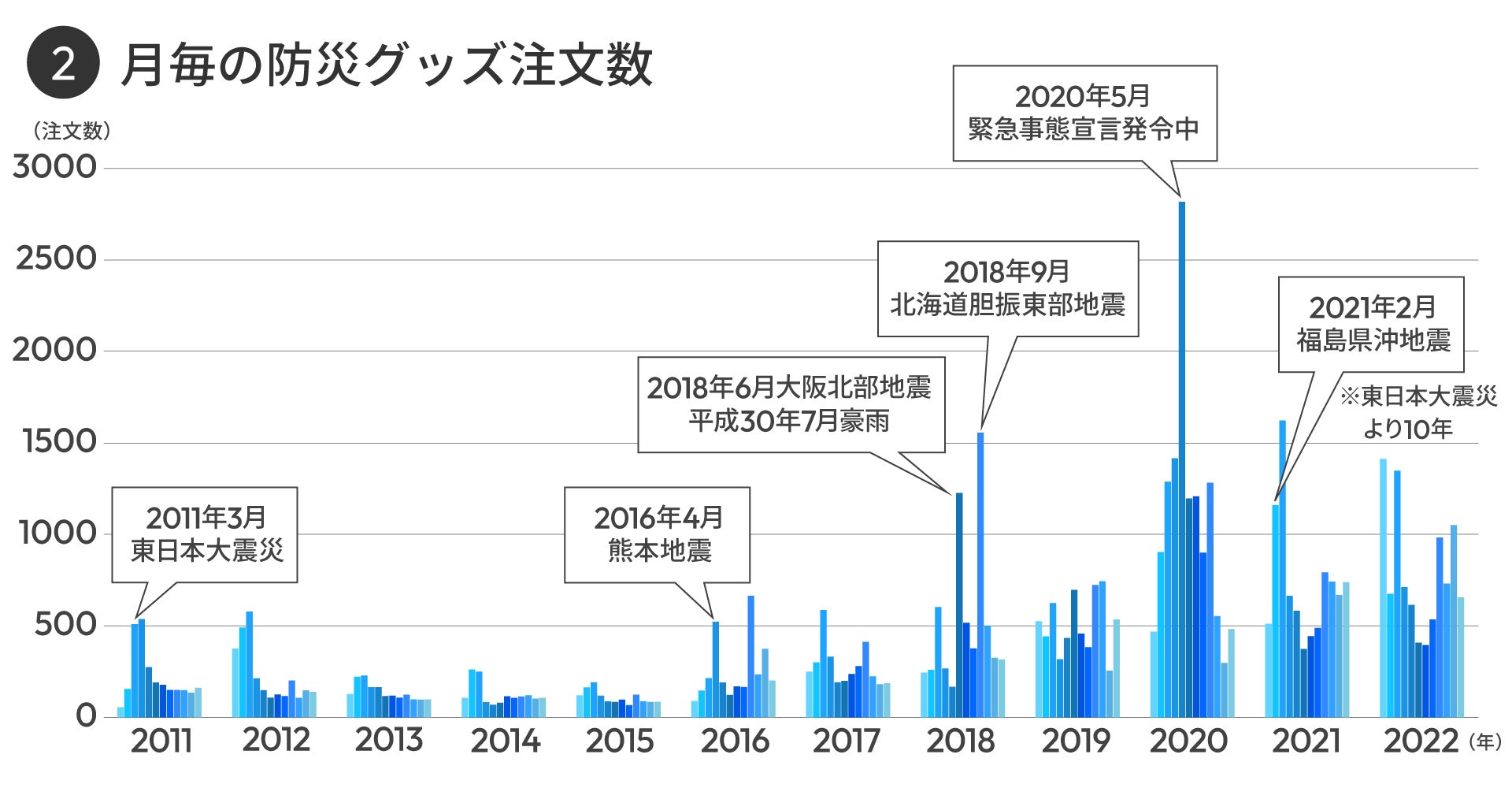

防災グッズの注文数データを月毎に見ると、災害発生時や防災の日など防災意識が高まるタイミングで注文数が増加していることが、より顕著に見て取れます。(グラフ②参照)

2011年3月11日、東日本大震災が発生したタイミングにグラフの山が見られ、翌年以降も3月11日前後には東日本大震災を振り返る報道が増えることから、防災グッズの注文が伸びたと考えられます。東日本大震災以外にも、2016年4月の熊本地震、2018年6月の大阪北部地震といった地震発生、豪雨や台風発生後のタイミングでは防災グッズの注文が増加しました。

また、毎年9月1日は防災の日であることから、防災グッズの新発売や防災関連の情報を発信する企業も多く、毎年9月にも防災グッズの注文数増加の傾向が見られました。

■防災グッズ売れ筋トップ3は、「防災セット」、「備蓄用缶詰セット」、「充電式LEDランタン」

2011年~2022年の注文データにおいて、防災グッズの売れ筋ランキングトップ5を見てみると、1位「防災セット」、2位「備蓄用缶詰セット」、3位「充電式LEDランタン」、4位「防災知識に関するガイドブック」、5位「イス付き防災キャリーカート」となりました。水、食料、防寒具、ライトなど災害時に必要な物がまとめられている「防災セット」を、1人用、2人用と家族の人数に応じて購入し、備えている人が多いようです。

また、配送が基本となるECの場合、持ち帰りの手間が省けることから、「備蓄用缶詰セット」や「イス付き防災キャリーカート」など、かさ張る物や重量のある商品が上位にランクインしていました。

■東日本大震災発生後3週間で被災地への注文・被災地からの注文数は回復

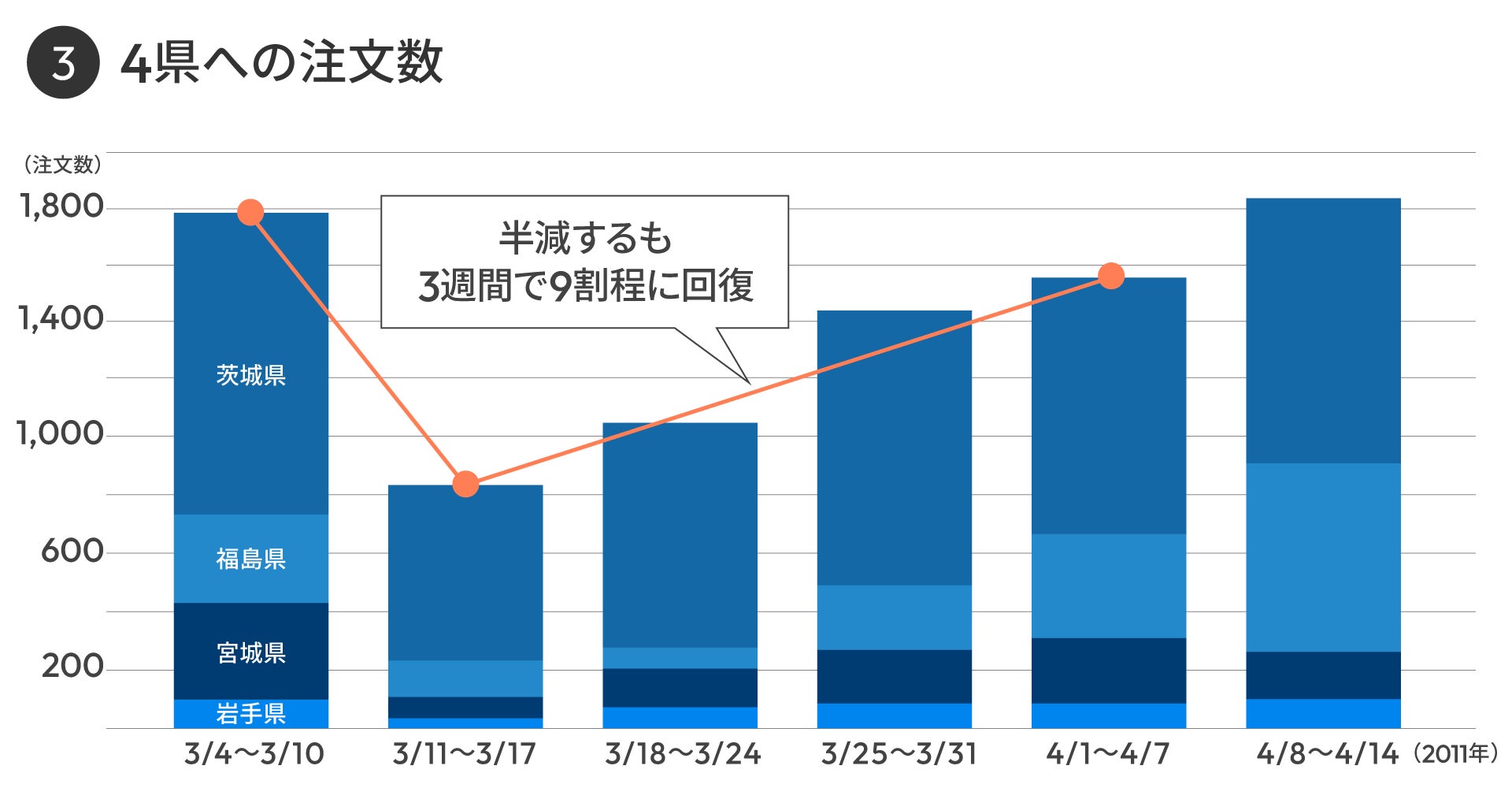

東日本大震災で大きな被害を受けた、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の4県について、東日本大震災発生前後のECにおける注文数を分析した結果、4県への注文数は震災発生の2011年3月11日を含む週には、前週の2分の1程に減少していました。しかし、それが3週間後には震災発生前の9割程に、4週間後には完全に回復しています。(グラフ③参照)

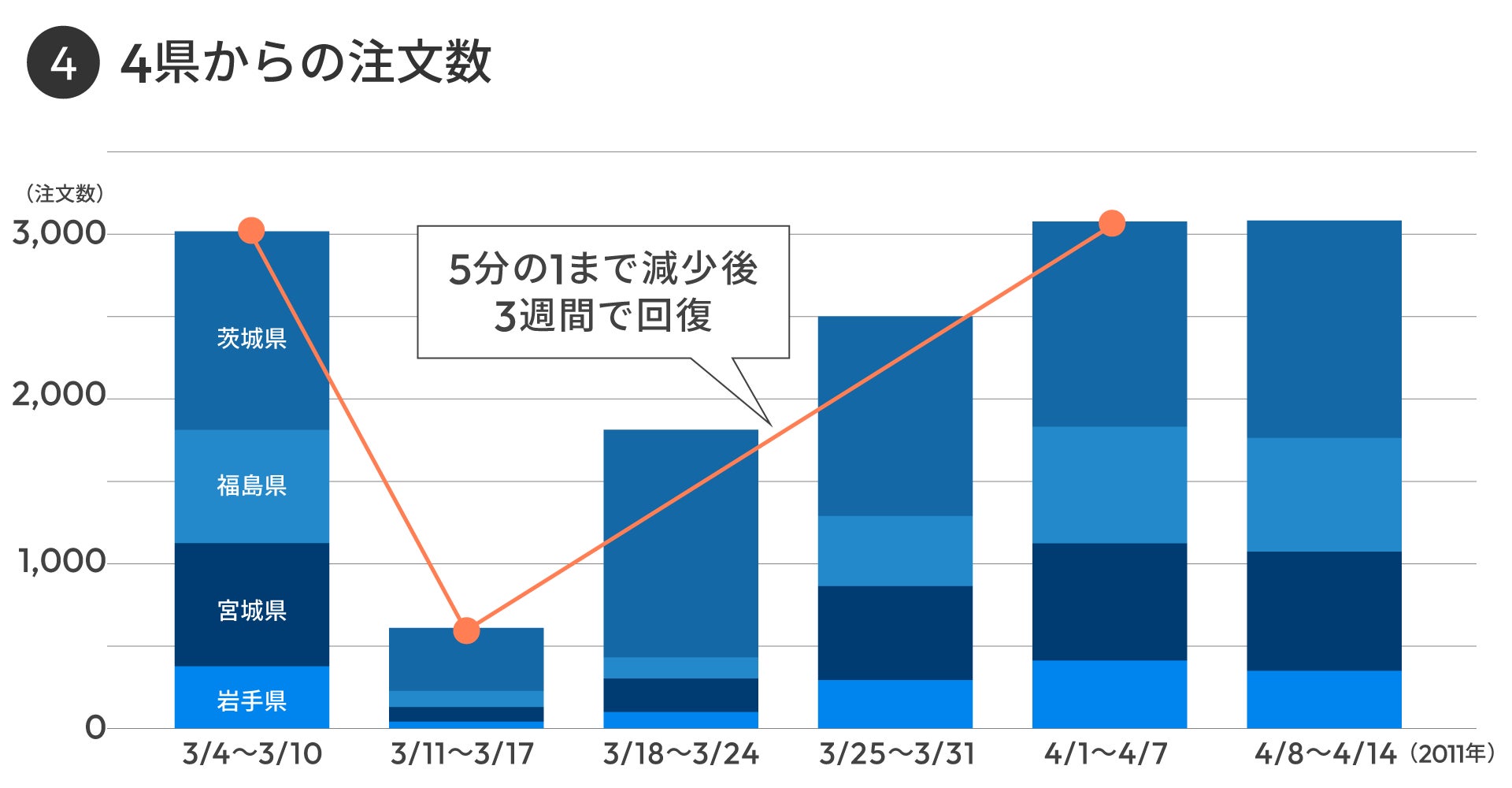

同じく4県からの注文数を見ても、震災発生時にはそれ以前の5分の1程までに落ち込んでいたのが、3週間後には元の水準まで戻っています。災害直後で不足している物資を調達するためか、早期にECでの注文が回復したと考えられ、EC利用による経済活動の再開が見て取れます。(グラフ④参照)

■熊本地震発生翌週には応援消費で被災地への注文が急増。ECが経済活動再開の鍵に

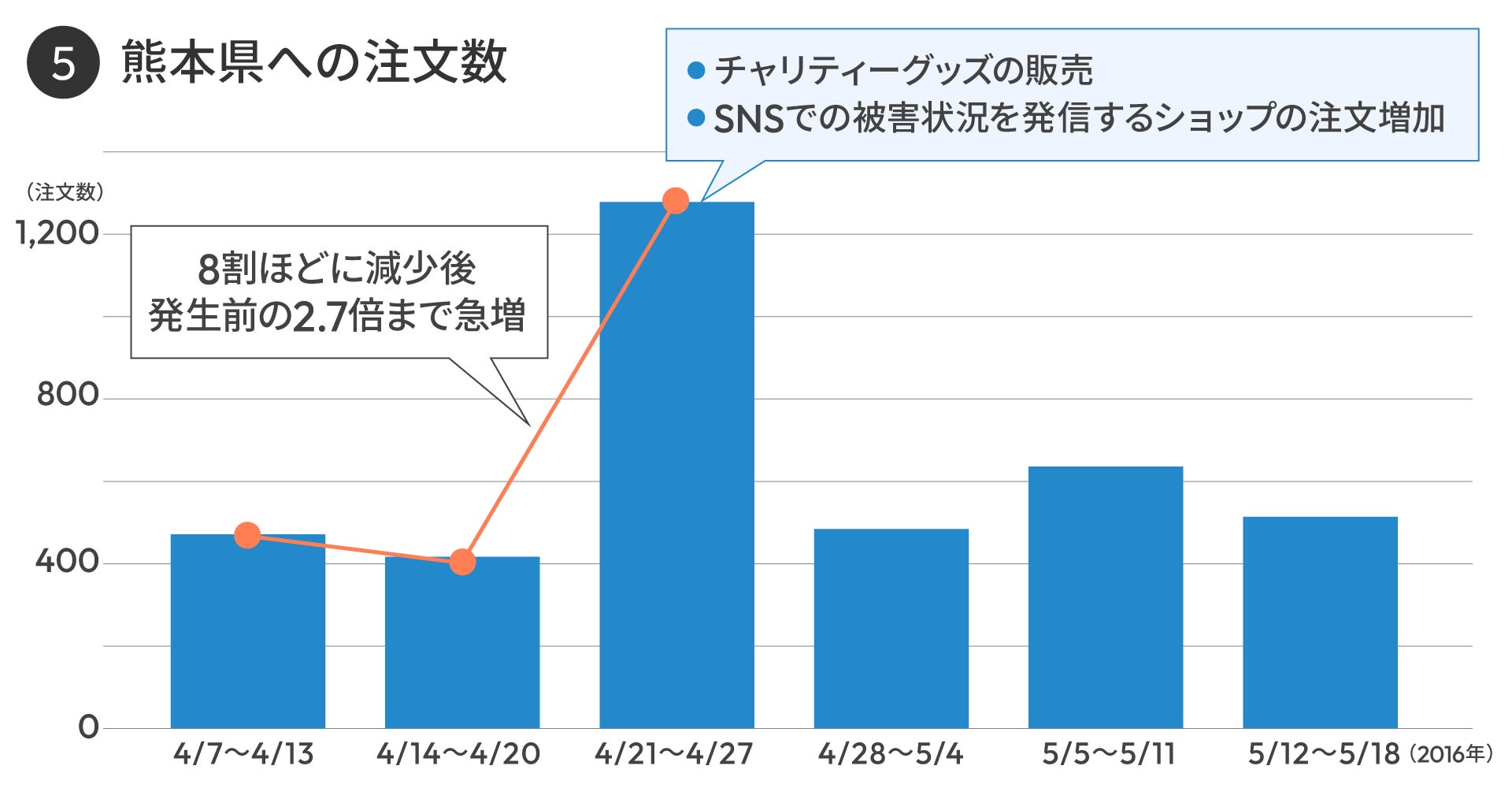

2016年4月14日・16日に発生した熊本地震前後の熊本県におけるデータでは、4月14日・16日を含む週に熊本県へのEC注文数がわずかに減少しているものの、その翌週には地震発生前週の2.7倍に急増していました。注文商品の内訳をみると、熊本県のショップが販売するチャリティーグッズや、SNSで被害状況を発信していたショップの商品に対する注文が多く、応援消費により注文が急増したことが読み取れます。(グラフ⑤参照)

このように、震災発生時の被災地においても、EC利用による経済活動は翌週~3週間程で通常通りに回復しており、さらに、応援消費による支援の場としてもECが活用されています。「makeshop byGMO」では、有事の際にも安心してショップ運営を続けていただけるよう、引き続き、インフラ体制の強化に努めてまいります。また、災害発生時にはご利用料金の支払期日延長措置や配送遅延に関する情報を発信するなど、ショップ運営をサポートいたします。

- 【調査概要】

| 期間 | 2011年1月~2022年12月 |

| 対象 | 「makeshop byGMO」を利用して構築されたECサイト |

| 調査項目 | ・年毎の防災グッズの流通額・月毎の防災グッズの注文数・東日本大震災/熊本地震発生の前後の都道府県別注文数 |

合わせて読みたい