独自技術により日本・中国の大手ECモールの市場動向データを提供する株式会社Nint(本社:東京都新宿区、代表取締役:吉野順子、以下「Nint」)は、EC市場で培った分析知見を活かし、2023年 バレンタインチョコレート原料関連のECモール市場調査レポートを発表しました。

<TOPICS>

| 1.3大ECモールにおけるチョコレート市場は2023年に売上指数約200億円となり、3.1%前後の成長を見込む。中でもバレンタイン・ホワイトデー時期の1月~3月の売上構成比は例年同様約50%を占めると予想 2.メーカーの公式ショップが引き続き存在感を見せており、今後の動向に注目 3.溶けやすいチョコレートにおいて、夏季需要の創出は課題 生き残り策を先行実施するショップを参考に切り抜けたい |

※本レポートでは、3大モールのジャンルである「チョコレート製菓材料(チョコレート)」を対象としています。

■ECモールのチョコレートの市場規模

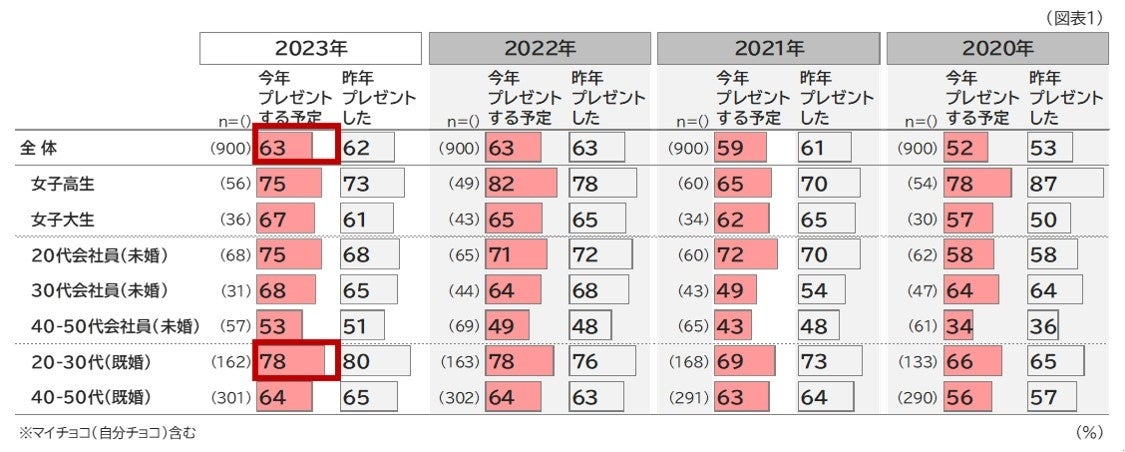

3大モール(Amazon・楽天・Yahoo)のチョコレート市場規模は、2020年度で130億円(前年比+29.8%)、2021年度で164億円(前年比+25.8%)、2022年度では193億円(前年比+17.3%)と、3年連続で2桁伸長しています。

売上推計値を数量推計値で割った平均単価は1,706円と、前年比+8.5%となりました。また、販売数量も前年比+8.2%となり、平均単価の上昇と、販売数量の増加が売上規模拡大の主要因となりました。これは平均単価よりも高い高カカオチョコレートの販売数の増加と、高価格のギフト系のチョコレートの販売量の増加からの結果です。

主要プレイヤーは、海外ブランドのメーカーが2社、国内のメーカーが3社、計5社であり、シェアは図の通り。5メーカーで35%以上を占めています。

![[チョコレート]メーカーごとの売上推計指数シェア](https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/33212/37/33212-37-b797aa61e9581a24732c380ae208b74f-886x719.png?format=jpeg&auto=webp&quality=85%2C75&width=1950&height=1350&fit=bounds) [チョコレート]メーカーごとの売上推計指数シェア

[チョコレート]メーカーごとの売上推計指数シェア

■EC化率について

2022年のチョコレート市場が推定5,587億円に対し、3大モールのNint売上推計値は193億円であることから、3大モールのEC化率は最低でも3.5%以上と推定されます。こちらは経済産業省発表の2021年EC化率3.7%から比べても低水準であり、未発表ですが2022年も同水準推移を想定したとしても、EC化率は低く伸びしろがあるといえます。

<3大モールの市場規模及びインサイト>

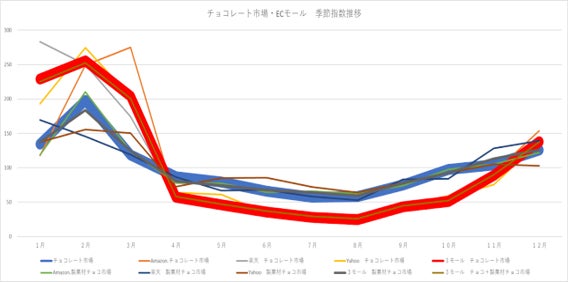

1月~3月のバレンタイン・ホワイトデー時期の市場規模がチョコレート市場の約50%の規模を占めており、またその市場規模は2020年で前年比+19.9%、2021年で前年比+41.1%、2022年で+5.6%と伸長し続けております。季節指数(1年間の売上指数の平均値を100として各月の指数を試算)は1月に225、2月に252、3月に201となっており、同水準推移で試算したチョコレート全体市場の1月134、2月198、3月118を大きく上回る結果となっております。さらに、3モール合計の売上推計が一番小さい月と一番高い月を比較すると、約9.8倍もの差が出ております(チョコレート市場で同様の計算をすると3.5倍になります)。

チョコレート市場・ECモール季節指数推移

※上記グラフ青い太線:チョコレート市場全体の季節指数 / 上記赤い太線:EC3モールのチョコレート季節指数

EC3モールが1月〜3月の季節指数が高く出る点、4月以降は大きく下降する点が確認できます。このことから、EC3モールのチョコレート市場は1月~3月に如何に売上を作るかが非常に重要だと考えられます。

そして各モールで季節指数の「ヤマ」が異なることも見ておく必要があります。Amazon・Yahooにおいては2月に季節指数のヤマがきておりますが、楽天に関しては1月が季節指数のヤマとなっております。

同じEC市場において、3モールの季節指数の動き方が異なる点は非常に興味深い内容であるかと思います。更に、モールの売上構成比も通常とは異なっております。このことは、1月~3月のバレンタイン・ホワイトデー時期にチョコレート市場のピークが来る点から、バレンタイン向けチョコレートを購入する際に、商品ページをゆっくりと吟味しながら購入したい意向が消費者にあり、その点と楽天のページ構成の相性が良いのではないかと分析しました。また、製菓材料のチョコレート(手作りチョコレートを作る際に行う、テンパリングがしやすく溶かしやすい粒型チョコレート)は11月~3月までの季節指数が100を越えており(ピークは2月で184)一定数の手作り需要も存在する可能性が想定されます。

各ECモールでは、海外ブランドのメーカーによるEC限定商品や、健康志向にマッチした高カカオチョコレート、Bean to Bar※1の粒単価の高いチョコレートなどが用意されており、温度管理が重要なチョコレートを無料もしくは低額の配送費で配達するECの利便性に慣れ、習慣化した消費者も一定数いると推察しております。

※1.Bean to Bar:カカオ豆からチョコレートバーになるまで一貫して製造を行うこと。

また、嗜好品ではありながらも、おいしさ以外にも見た目の楽しさ・美しさ・わくわくを求めるチョコレートに対する本質的な欲求や、高カカオチョコレートには主成分であるカカオに含まれるカカオポリフェノールの「血圧低下」、「動脈硬化予防」、「老化防止」などの効能が知られております。現在もなお健康志向は高まっているため、今後ECでのチョコレート購買量が大きく下がることは考えにくく、今後も追い風が続くと想定します。

実際に2022年のモール横断のベストセラーランキングトップ20を分析したところ、EC限定の高カカオチョコレートが2商品ランクインしていました。その他には、海外ブランドの高単価チョコレートが8商品、国内ブランドチョコレートが6品、手作り需要対応商品(割れチョコ)が2品となっており、バレンタイン時期の重要性を感じる結果となりました。

作成者:山本 真大(Yamamoto Masahiro, ERP Div.マーケティングUnit)

編集者:今田 雅也(Konta Masaya, 日本事業責任者)

合わせて読みたい