シンクムーブ株式会社の豊藏と申します。

最近「AI Overviewsの影響で検索流入が減った」という声をよく耳にします。

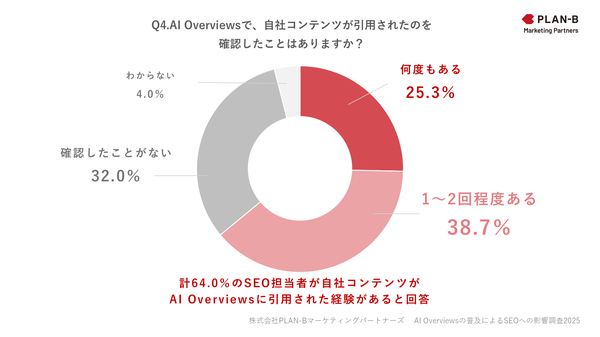

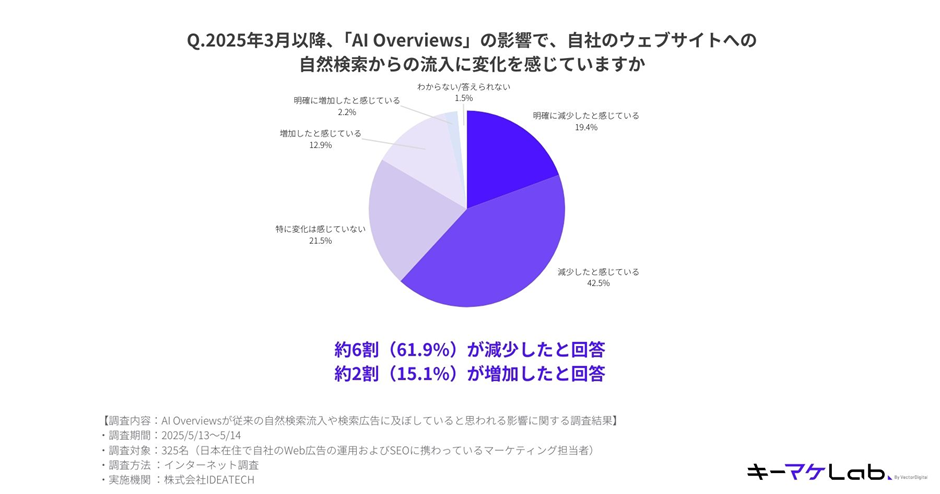

2025年5月29日にキーマケlab様と共同で「AI Overviews(AIによる概要)が従来の自然検索流入や検索広告に及ぼしていると思われる影響に関する調査」を実施いたしました。

その結果、6割以上のマーケターがAI Overviewsの導入により自然検索流入の減少を実感しているという結果が出ています。

EC事業者としても、この変化が売上に直結する可能性があるかどうか、無視できない状況となっているのではないでしょうか?

EC事業は「タイミング勝負」の側面も強く、これまではシーズナルトレンド(例:Amazonプライムデー)や急上昇キーワードでの検索流入が売上を大きく左右してきました。

しかし、AI Overviewsの普及や新技術の発展が、この構造に変化を起こしつつあります。

ただし、慌てる前に重要なのは、変化の「本質」を冷静に見極めることです。ECはただでさえタスクが非常に多く、取り組むべきことがたくさんあります。

本記事を通じて、自社にとってSEOチャネルが重要かどうかのチェックにご活用いただければ幸いです。

豊藏 翔太

シンクムーブ株式会社 代表取締役

アイオイクス株式会社 フェロー

エン・ジャパン株式会社にてIT/Web系の求人広告営業、ITコンサルティング企業でAIやRPAなどのITコンサルタントを経験後、「SEO Japan」を運営するアイオイクス株式会社に入社。

第1局長として大手企業を中心としたWebコンサルティングに携わった後、2024年12月にシンクムーブ株式会社を設立。アイオイクス株式会社フェローを兼務。

AIを活用したインハウスマーケティング共創支援サービスを提供している他、セミナーの開催や『AI時代のSEO戦略──組織を動かし成果を引き寄せる実務マネジメント』の出版など精力的に情報の発信を続けている。

この記事の目次

AI Overviewsの変化と影響度を正しく測る必要性

検索におけるECのこれまで

EC事業者にとって、検索エンジンは他の業界とは異なる特別な意味を持っています。

シーズナル性とトレンドの波を的確に捉えることができれば、短期間で大きな売上を生み出すことも可能でした。

例えば「クリスマスプレゼント おすすめ」「バレンタイン チョコ 人気」といったキーワードで上位表示を獲得できれば、その時期だけで年間売上の大部分を稼ぐことも珍しくありません。

また、「〇〇 おすすめ」「〇〇 比較」といった比較検討段階のキーワードでの自社商品の上位表示は、購買意欲の高いユーザーとの接点を効率的に作ることができる貴重なチャネルでした。

現時点での実際の影響を冷静に分析

現状のAI Overviewsの影響を詳しく見てみると、主戦場はまだ「Know(情報収集)クエリ」が中心となっています。

同じくキーマケlabで調査されている「AI Overviews(AIによる概要)の利用に関するアンケート結果」では「Google検索時に「AIによる概要」が表示され、調べものが済むことはありますか」という質問で、約8割が「済んだ経験がある」という結果でした。

「〇〇とは」「〇〇の特徴」といった情報収集段階のクエリでは確かにAI Overviewsが表示されることが多く、従来のWebサイトへの流入が減少している傾向があります。

一方で、「〇〇 購入」「〇〇 通販」といった「Buy(購買)クエリ」への直接的な影響は現状では限定的と言えるでしょう。

ユーザーの「検索行動」は多様化し、技術的にも大きな変化が訪れている

とはいえ、変化の兆候は確実に現れています。

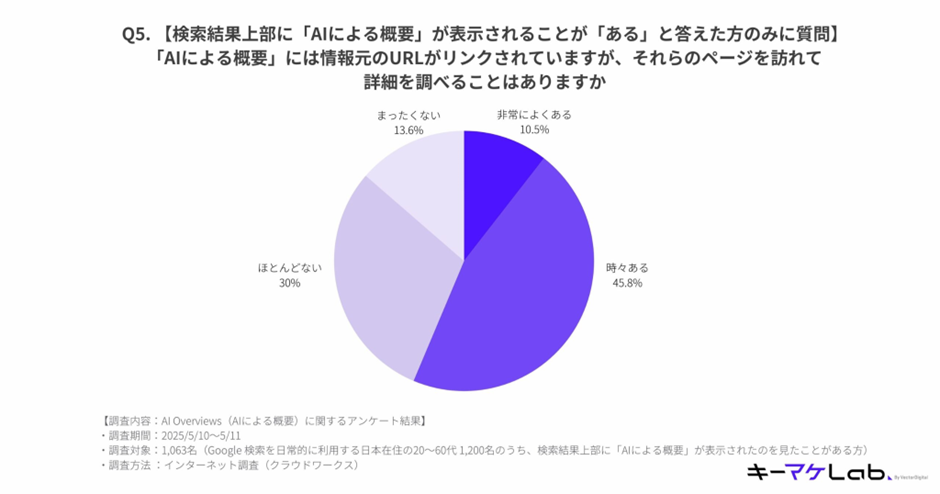

同調査の質問で、「「AI Overviews」にある情報の引用元の詳細を調べることはありますか?」という質問に対して、約44%は「見ることがない」という回答結果が出ています。

これは、「ゼロクリック検索」とも言われており、AIによる要約力や、AIに調査を代替させることで、Webサイトにたどり着くことなく検索行動を終了させるシーンも増えています。

加えて、昨今ChatGPTでは商品レコメンドがされるようになり、ユーザーが直接AIに商品選びを相談する機会はますます増えていくことでしょう。

一見これらは便利な機能であるものの、事業者目線としては、ChatGPTの中でユーザーが対話したデータが見れないことから、消費者がどのように意思決定をしているのかを把握する難易度が上がっています。

現在、AI Overviews内への広告表示機能の実装もアメリカでは始まっているとされており、今後リリース予定のAI Modeが与える影響についてはまだ不透明な部分が多いのが現状です。

※参照

Google、AI Overview内での広告掲載を正式にスタート。まず米国のモバイル検索から:海外SEO情報ブログ

グーグル検索の「AIモード」とは?…「AIによる概要」との違い

EC事業者の本当の武器は既存顧客との関係性

もちろん、自社のWebサイトがオーガニックトラフィックから獲得していない、モールから集客しているのであれば、こうした検索エンジンの変化は限定的かもしれません。

しかし、獲得のためにSEOコンテンツを作っていた自社のECポータルを運営している企業には今後大きな変化が訪れる可能性があるでしょう。

自社ブランドが体現しているカルチャー、こだわり、モノの強みをきちんと発信していかない限り、存在を知られない可能性すら出てきます。

EC事業者に見落とされがちな最大のアセットとは

AI時代において、EC事業者が持つ最大の武器は何でしょうか?

それは、すでに商品を購入してくれた顧客との関係性です。この関係性をWeb上のコンテンツに反映できているかどうかが、今後の差別化ポイントになると考えています。

この関係性が重要な理由は以下の通りです

- 一次情報を生成できる唯一無二の立場

- 実際の使用体験に基づくリアルなデータの蓄積

- AIが代替できない「生の声」へのアクセス

私がコンサルティングの現場で痛感するのは、多くのEC事業者がこの「宝の山」に気づいていないということです。

AIは一次情報を高く評価する

実際、最近の検索結果を見ていると、Redditの口コミやフォーラムでの評価が上位に表示されるケースが増えています。これは、AIが一次情報やリアルな体験談を重視している証拠と言えるでしょう。

EC事業者であれば、こうした一次情報を自然に生み出せる立場にあります。問題は、その価値に気づいて戦略的に活用できているかどうかです。

読者の一次情報をどのように活用するかが重要

購入後アンケートは社内に眠った状態になっていないか?

多くのEC事業者が実施している購入後アンケートですが、その活用方法を少し変えるだけで、強力なコンテンツ制作の材料になります。

従来のアンケート:「満足度を教えてください(5段階評価)」「商品の感想を教えてください。」

戦略的なアンケート:

- この商品を知ったきっかけは?

- 購入を決めた一番の理由は?

- 実際に使ってみた感想(想定との違いはありましたか?)

- どんなシーンで使用していますか?

- 類似商品と比較して良かった点は?

これらの回答を蓄積することで、AIには書けない「リアルな使用体験」をコンテンツ化できるようになります。

レビューデータのコンテンツ化戦略

集まったレビューデータを活用して、以下のようなコンテンツを制作することが可能です

- 使用シーン別のまとめ記事:「在宅ワーク用デスクの選び方〜実際の購入者100名の声から〜」

- よくある質問とリアルな回答集:購入者の実体験に基づく詳細なFAQ

- 長期使用者の体験談特集:半年後、1年後の使用感をまとめた記事

- レビューデータを統計的にまとめたコンテンツ:ユーザーの声を体系化する

- 購入者同士の情報交換コンテンツ:商品カテゴリごとのコミュニティ機能

これらは、かつては制作に多くのコストがかかりましたが、生成AIが出てきた現在、取り組める現実的なハードルとなっている印象があります。

EC事業者は「多忙」だから、まずは「事実」を確認しよう

この記事を読んで「そうは言っても、うちには余裕がない...」と感じた方も多いのではないでしょうか?

理想論を語るのは簡単ですが、現実的には多くのEC事業者が限られたリソースの中で運営しています。

特に中小規模のEC事業者では、「大きな打ち手はいきなり取り組んでも間に合わない」という現実があります。また、SEOの効果測定は難しく、ROI(投資対効果)を正確に測定するのが困難な場合も多いでしょう。

重要なのはSEO目線で重大な棄損がないか、確認から始めることです。

現状把握から始める

Step 1:オーガニック流入の変化を確認

まずは、Google Search Consoleで以下の点を確認してみてください:

- 2025年3月以前と比較してクリック数に変化はないか

- 主要なクエリの検索順位に変動はないか

- 新しく表示されるようになったクエリ、消えたクエリはないか

Step 2:既存機能の見直し

多くのECサイトには既に以下の機能が実装されています。

- 購入後アンケート機能

- レビュー・評価システム

- 商品ページの基本構造

これらを「AI時代のコンテンツ制作材料」として活用できているか見直してみましょう。

特に生成AIの時代になり、既存のコンテンツの情報再流用が出来るシーンも増えています。

自社内の情報を上手く活用して、新たなメッセージを発信することはブランドを強くするための強力な手段となります。

この辺りは私の著書「AI時代のSEO戦略──組織を動かし成果を引き寄せる実務マネジメント」にも記載しているため、もし興味がございましたらぜひご一読ください。

Step 3:基本的な構造化データの整備

商品ページの構造化データ(Productマークアップ)が適切に設定されているか確認し、レビューデータも含めて検索エンジンに正しく伝わるようにしておきます。

e コマース関連の構造化データを組み込む:Google検索セントラル

ただし、サイト形態によってはかなり手間がかかる施策のため、

- まずは重要な商品だけに埋め込んでみる

- プラグインの活用でカバーできないか試してみる。

- Google Merchant Centerを活用する。

という現実解を探す取り組みが重要です。

検索行動の変化を見るべきフェーズ

現在はまだ「情報収集」段階への影響が中心ですが、今後以下の変化が起きる可能性があります。

- 日本でのAI Mode正式リリース

- AI Overview内での広告表示開始

- より購買に近いクエリでのAI活用拡大

これらの変化がEC事業の売上に与える影響を注視し、必要に応じて戦略を調整していく姿勢が重要です。

AI Overviews含めた検索体験の変化を、まずはきちんと評価しよう。

最後に、一つだけお伝えしたいことがあります。

AI Overviewsの普及は、確かにこれまでのSEO戦略に変化をもたらしています。しかし、この変化を「脅威」として捉えるか「機会」として捉えるかで、今後の成長軌道は大きく変わってくるでしょう。

早期に適応した事業者が競争優位を築く可能性があります。特に、既存顧客との関係性を活かしたリアルなコンテンツ制作に取り組むことで、AIには真似できない独自の価値を提供できるはずです。

重要なのは、変化を恐れるのではなく、自社の強みを再認識し、それをデジタル空間でどう表現するかを考え続けることです。

チャネルの変化は避けられませんが、ユーザーが「信頼できる情報」「リアルな体験談」を求める気持ちは変わりません。むしろAI時代だからこそ、こうした人間ならではの価値がより際立つのではないでしょうか。 まずは、自社の既存顧客との関係性を適切にWebに反映できているか確認することから始めてみませんか? その小さな一歩が、AI時代における新たな成長の起点になるかもしれません。

シンクムーブ株式会社:https://thinkmove.jp/

あわせて読みたい