2023年4月28日に「Zホールディングス 2022年度通期および第4四半期報道関係者向け決算説明会(以下、本説明会)」が開催されました。本説明会では決算発表に加え、Zホールディングスの今後の方針などYahoo!ショッピングに出店している事業者様にとって気になる情報の共有がありました。この記事では、本説明会の要点をまとめて解説していきます。

この記事の目次

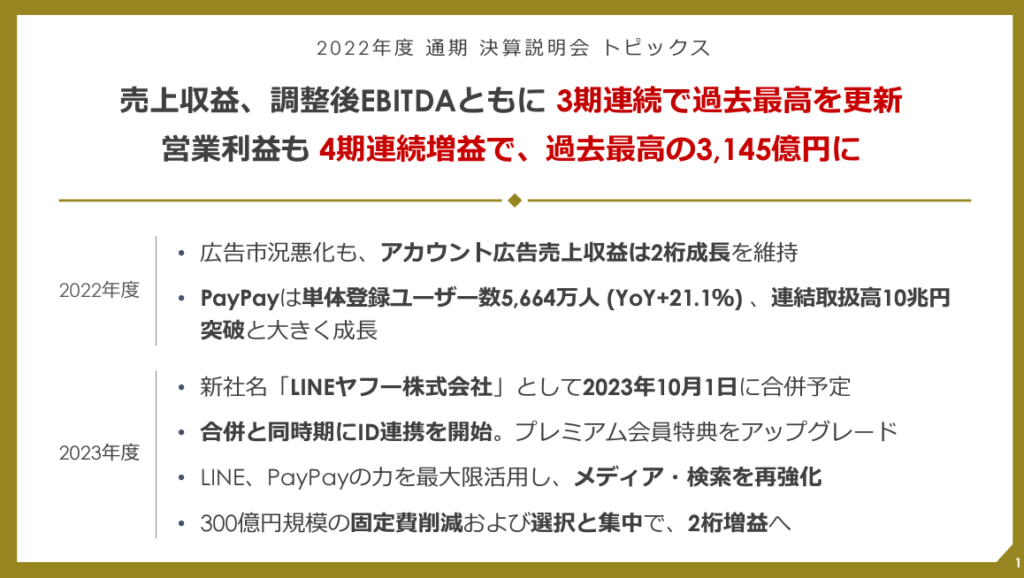

全体感について

Zホールディングス全体では、売上収益、調整後EBITDAともに3期連続で過去最高を更新し、営業利益も4期連続で増益を続け、過去最高の3,145億円となりました。キャッシュレス決済サービスのPayPayは昨年比+21.1%成長を遂げ、登録ユーザー数は5,664万人となっています。2018年のサービス開始から5年足らずで、単純計算、日本人口の約45%がアカウント発行しているサービスとなったことがわかります。

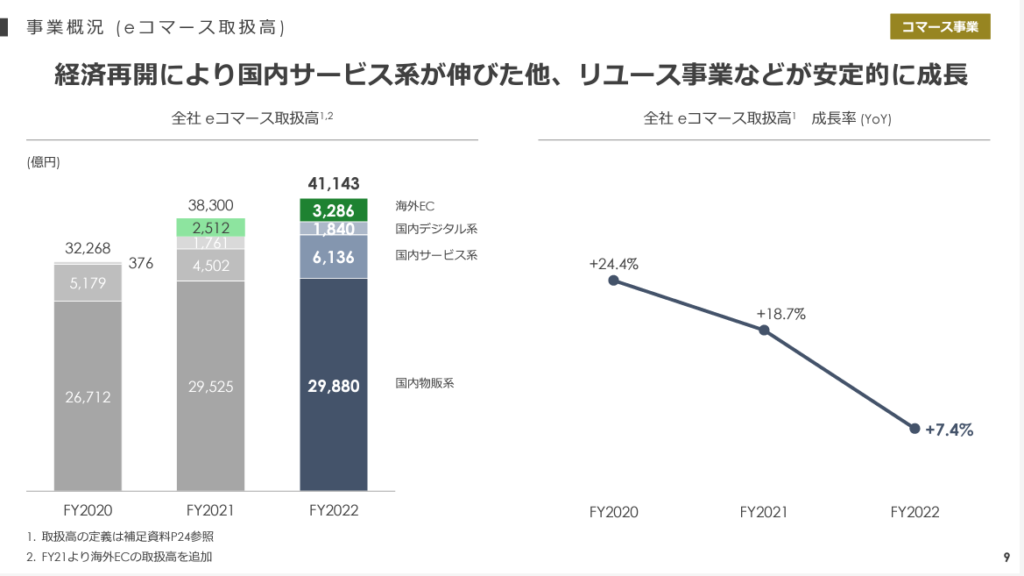

eコマースはサービスとリユースが伸長

eコマース取扱高については2020年度、2021年度は二桁成長でしたが、2022年度は昨年比+7.4%と一桁成長にとどまっています。外出機会が増加したことによりトラベルなどのサービス系EC事業が伸び、物価高の影響などの要因でヤフオクやPayPayフリマなどのリユース事業が安定的な成長を見せたようです。

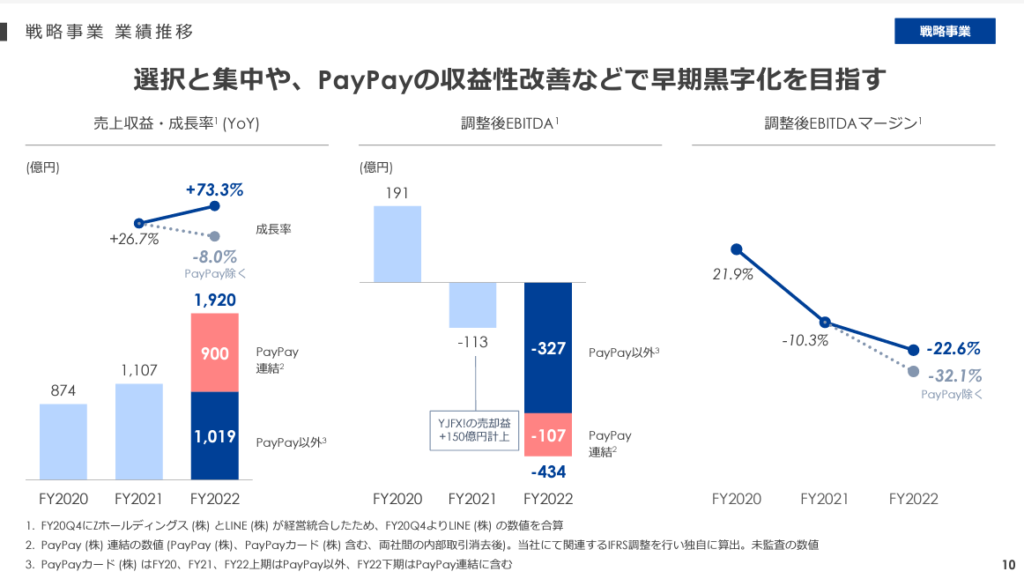

超PayPay祭など、Yahoo!ショッピングを含めた販促費は削減傾向

選択と集中によりPayPayは収益性改善をし、早期黒字化を目指す方向に舵を切っています。直近2~4月に開催された超PayPay祭ではポイント付与率が減少したことにより、大幅な昨年比割れをしたと話題になっていましたが、Yahoo!ショッピングを含めた販促費を削減する動きについては2023年度も継続されるでしょう。

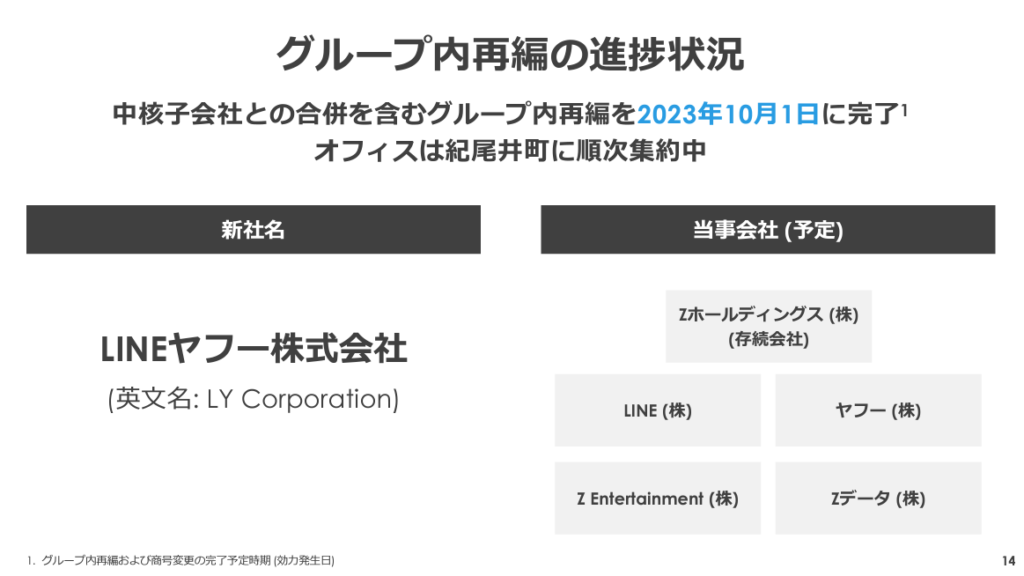

Zホールディングスグループの再編

Zホールディングス株式会社はLINE株式会社やヤフー株式会社など中核子会社との合弁を含むグループ内再編を2023年10月1日に完了する予定です。上記の通り、記載の当事会社5社がZホールディングス株式会社を存続会社とする形でLINEヤフー株式会社へと統合されます。

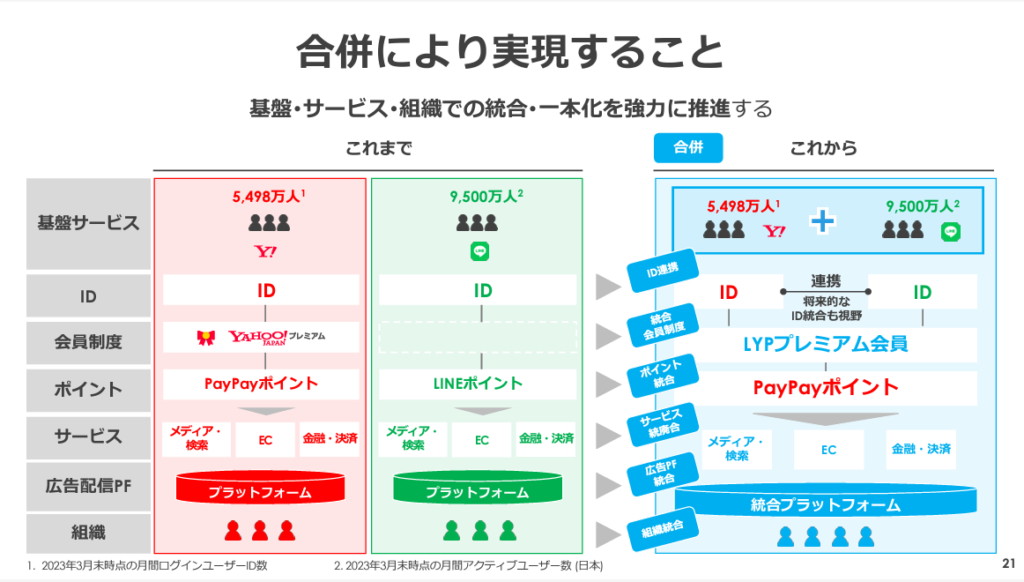

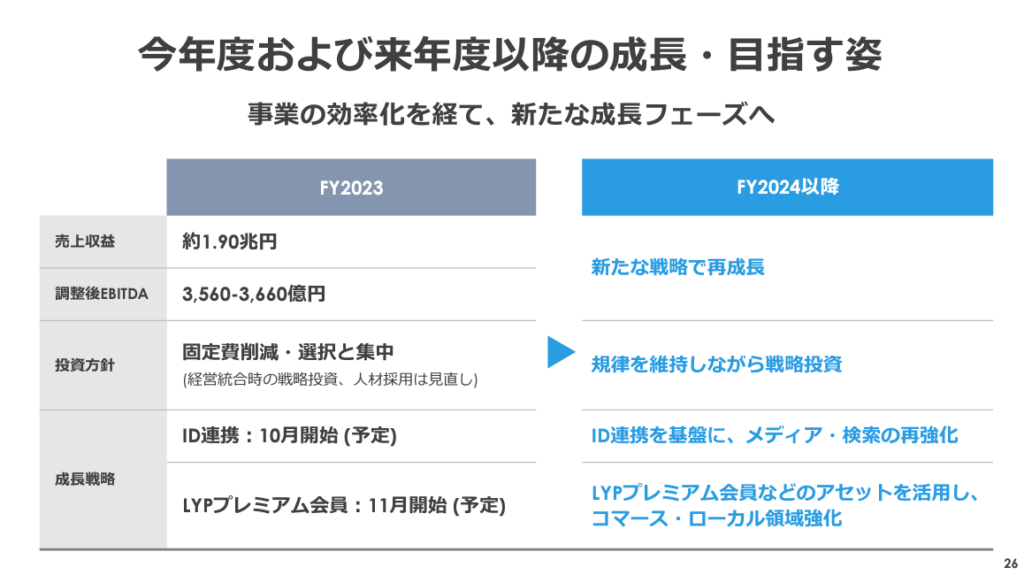

統合の背景にあるYahoo!とLINEのID連携

この統合の背景の1つに、LINE社とヤフー社が別会社であることで、Yahoo!アカウントとLINEアカウントのID連携のスピードを上げづらい課題がありました。まずは2023年10月にLINEとYahoo! JAPANのID連携を開始し、2024年度を目処にPayPayのID連携が行われるとのことです。

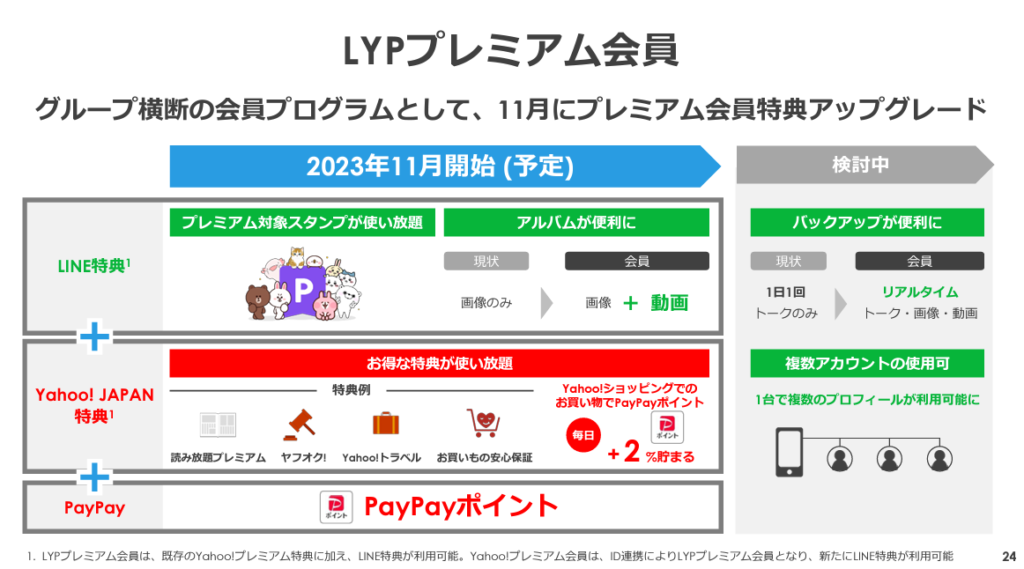

ID連携後の有料会員プログラムがYahoo!ショッピングに与える影響

連携によるグループ横断の会員プログラムである「LYPプレミアム会員」は2023年11月よりスタートを予定しており、既存のYahoo!プレミアム特典にLINE特典が追加されるようです。現時点で、ユーザーのショッピングがお得になるプログラムの新規発表はありませんが、2024年度以降、PayPayが連携されることで、ポイント還元率のアップなどYahoo!ショッピングの流通にもつながるような施策の実施に期待が高まります。

2023年度のZホールディングスは?

2023年度は収益率の高いメディアと検索事業の強化を行い、固定費削減や選択と集中を継続していくと発表しています。コマースの強化は2024年度以降を予定しており、まずは10月に実施されるID連携によりユーザーの購買体験が向上したとして、どの程度流通金額に影響が出るのか気になるところです。

Yahoo!ショッピングの成長率鈍化の理由とは?

成長が鈍化している理由として、販促費をコントロールしていることが本説明会で挙げられていました。2022年の下半期から成長と収益性のバランスを見ながら販促費をコントロールしており、ユーザーのリテンションを効率重視で事業を回してきたとのことです。2023年度に特筆すべき打開策は挙げられておらず、ID連携によるLINEを含めたYahoo!ショッピングへの送客で伸ばしていきたいと話されていました。

説明会に参加して:事業者にとっても選択と集中が必要に

Yahoo!ショッピングではヤフー商品券が始まるなど、販促の新たな打ち手が行われている一方で、昨年の3月に最大40.5%だった超PayPay祭のポイント付与率が今年は22.5%まで落ち込んだ影響を取り戻すには、施策としてのインパクトが弱いように感じられます。また、ID連携後にユーザーの購買体験がLINEの活用によって向上する点は、配送状況の確認や再配達の依頼など既に一部の自社ECサイトで取り入れられている枠組みの中だとすると、流通を押し上げる効果は少ないのではないでしょうか。

楽天市場やAmazon、Yahoo!ショッピングなど数あるECモールに加え、自社ECサイトを運営している企業ではどれだけ業務を効率化したとしても、各売り場のイベントや仕様変更に対応する必要があると手がいくつあっても足りないはずです。新型コロナウイルスの影響によるECバブルは落ち着きを見せ、売上を増やして新規のユーザーに商品を手に取っていただく段階から、各売り場のユーザーとの関係をより密接にする段階になっていると思われます。

ユーザーとのコミュニケーションを行うツールとしてLINEの可能性に期待が寄せられていますが、本説明会からはまずは10月以降のID連携のタイミング、そして2024年度の事業計画からコマース領域でどのような展開をしていくのかが重要になるでしょう。

合わせて読みたい