ネット通販における安全なインフラ作りに貢献するかっこ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO : 岩井 裕之、証券コード:4166、 以下、かっこ)は、EC事業者の不正対策に関する実態調査を実施しましたので、その結果を公表いたします。

■調査の背景

一般社団法人日本クレジット協会の発表(※1)によると、クレジットカード番号等の情報を盗まれ不正に使われる「番号盗用被害」が年々増加しており、2021年1月〜9月の被害額は223.9億円(前年同期比43.1%増)に及んでいます。また、株式会社東京商工リサーチの調査(※2)によると、2021年に上場企業が公表した個人情報漏えい・紛失事故の件数は137件漏えいした個人情報は574万9,773件に達しております。こうした状況を踏まえ、かっこは、EC事業者におけるセキュリティ意識や不正対策の実態について、独自に調査を実施いたしました。

(※1)一般社団法人日本クレジット協会:「クレジットカード不正利用被害額の発生状況(2021年12月)」

(※2)東京商工リサーチ:https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20210117_01.html

■調査概要

調査時点 :2021年12月

調査対象 :EC事業者(※)の担当者

有効回答数 :546件

調査方法 :ネット方式によるアンケート調査

(※)年商規模 10億円以上43.0%、5-10億円未満10.4%、1-5億円未満16.5%、1億円未満30.0%

■調査結果(サマリ)

【不正注文対策】

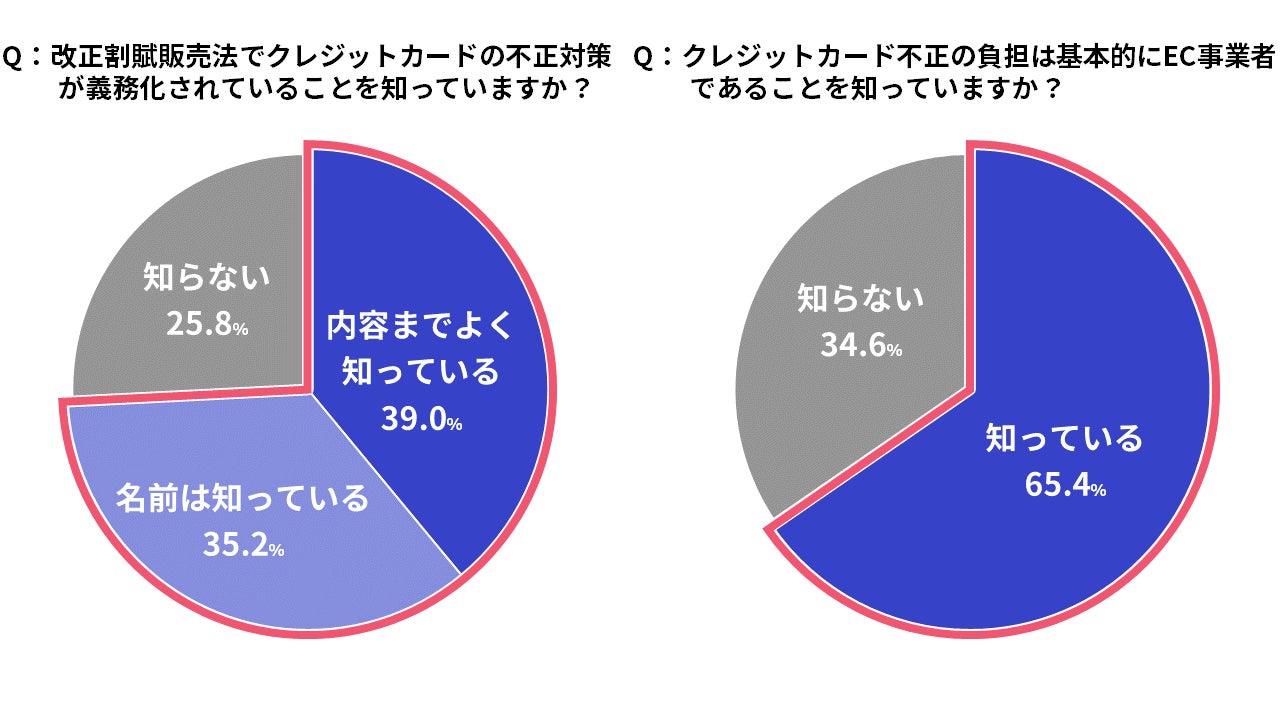

- クレジットカード不正対策の義務化は74.2%が認識している一方、実際に「対策をしている」は50.9%に留まった。

- 不正注文対策をしていない理由は、「被害が少ない」ことが33.3%と最も多く、続いて「優先順位が低い」が29.2%、「どんな対策が良いか不明」が27.8%となった。

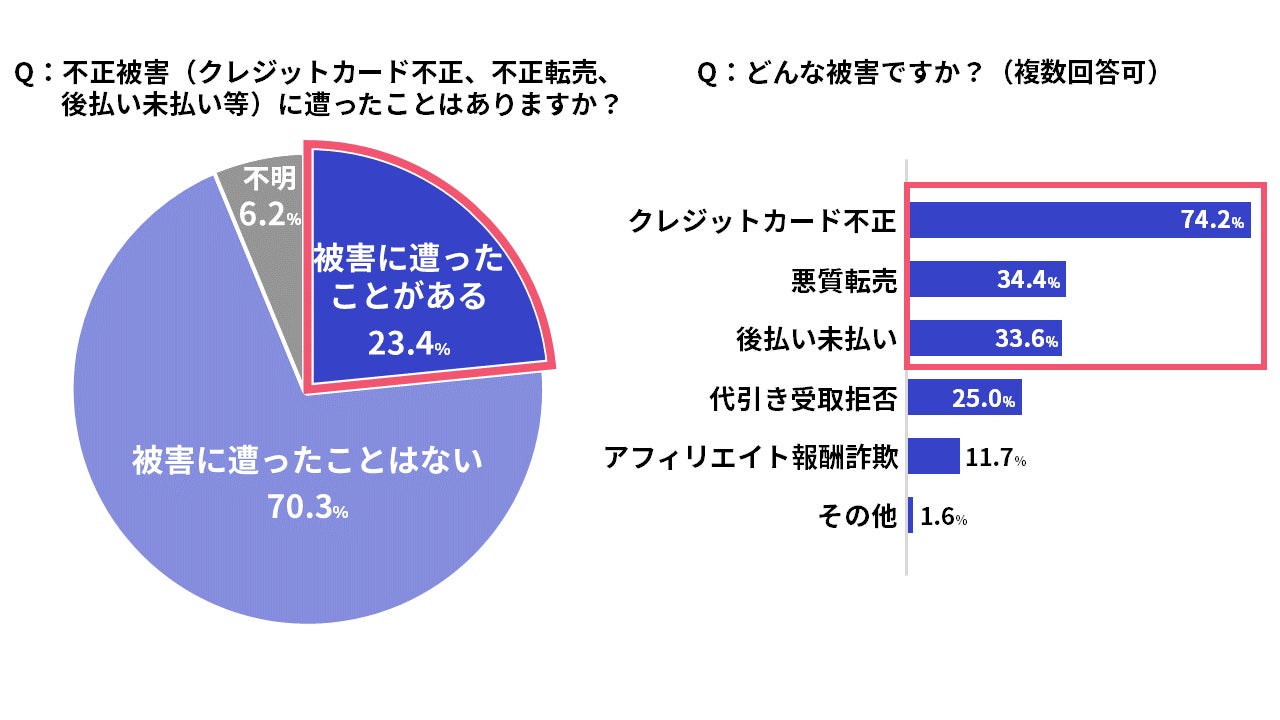

- 「不正注文被害にあったことがある」は23.4%となり、被害内容としては「クレジットカード不正」が74.2%と最も多く、続いて「悪質転売」が34.4%、「後払い未払」が33.6%となった。

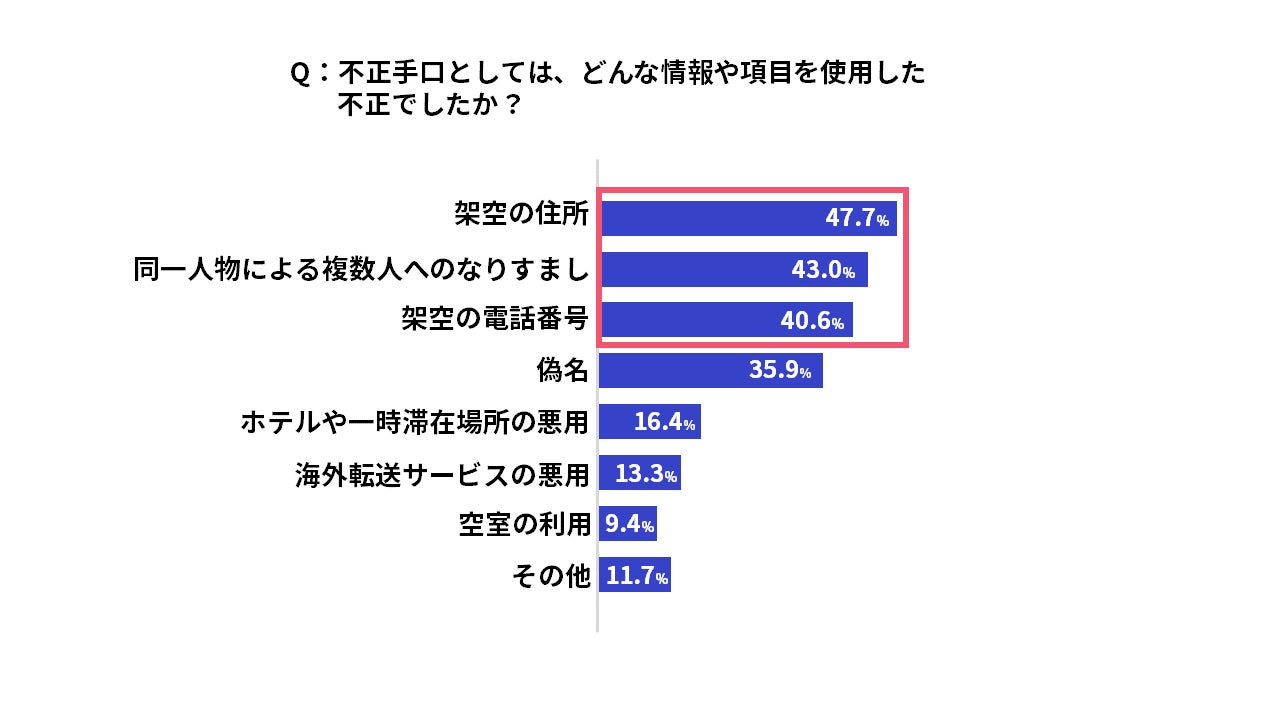

- 不正の手口としては、「架空の住所」を使った不正が47.7%と最も多く、続いて「同一人物による複数人へのなりすまし」が43.0%、「架空の電話番号」を使った不正が40.6%となった。

【不正アクセス対策】

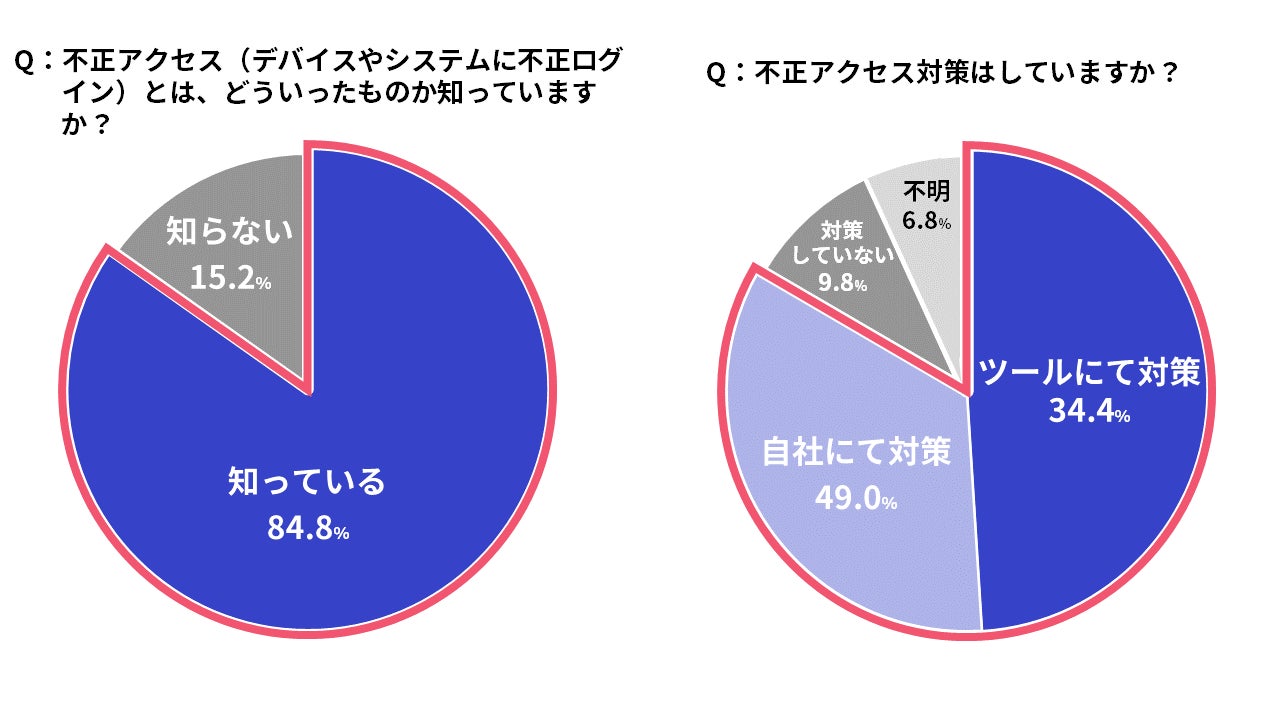

- 「不正アクセスはどういうものか」については84.8%が認識しており、79.3%が不正アクセス対策を行っていた。

- 「不正注文被害にあったことがある」は23.4%となり、被害内容としては「クレジットカード不正」が74.2%と最も多く、続いて「悪質転売」が34.4%、「後払い未払」が33.6%となった。

■調査結果(抜粋)

【不正注文対策】

ー認識についてー

ー対策状況についてー

ー被害状況についてー

【不正アクセス対策】

-認識・対策状況についてー

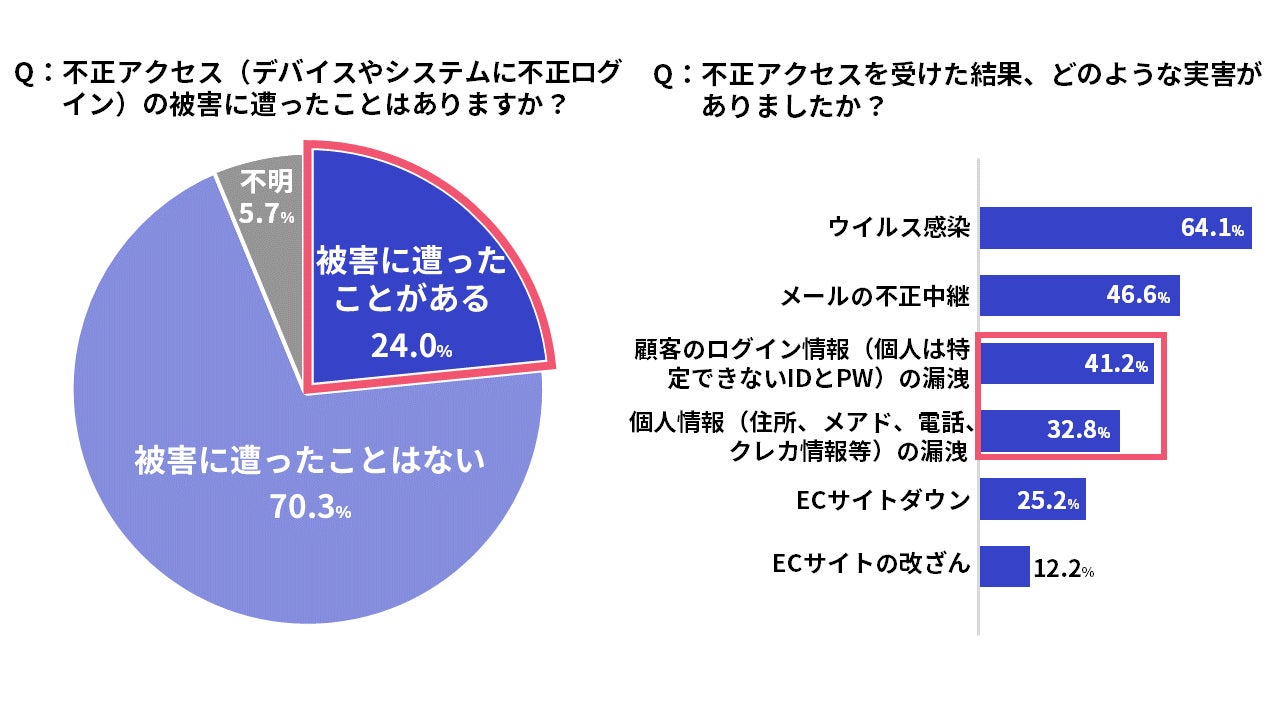

-被害状況についてー

■調査結果を踏まえた考察

【不正注文対策】

不正注文対策については、義務化等の認知は広がっている一方、実際に対策している事業者は5割程度に留まり、クレジットカードの「番号盗用被害」が急増している昨今の状況を踏まえると、より一層不正対策が浸透することが望まれます。

また、被害状況としては、「クレジットカード不正」が最も多かったものの、「悪質転売」、「後払い未払」等の被害も一定程度発生しており、幅広い対策が求められる結果となりました。

不正注文対策の中には、不正による被害額を補填する保険/補償サービスがありますが、被害額の補填だけでは、不正そのものを排除していないため、却って不正の温床になりかねません。従って、急増する不正を根本的に対策するには、「本人認証」や「不正検知システム」といった不正そのものを排除する方策が有効と考えられます。

【不正アクセス対策】

不正アクセス対策については、8割超が認知しているとともに実際に対策を行っており、対策意識の高さが伺える結果となりました。一方、「不正アクセスの被害にあったことがある」と回答した24.0%のうち、「顧客のログイン情報の漏えい」に至ったケースが41.2%、「個人情報の漏えい」に至ったケースが32.8%となり、何らかの情報漏えい事故に及んだケースが一定割合発生していることがわかりました。

情報漏えい事故は、それを発端に顧客が犯罪に巻き込まれる可能性もあり、事業者の信用が毀損するばかりか損害賠償にも発展しかねません。不正アクセス等によるサイバー攻撃は年々巧妙化を増していることから、事業者はこれまで以上に複合的に対策を行うことが重要と考えられます。

合わせて読みたい