広告プロモーションをはじめとしたマーケティング業務の「インハウス化(内製化)」が、今あらためて注目を集めています。これまで日本では、広告代理店に広告運用業務を委託する形が一般的でしたが、その常識に変化の兆しが見え始めています。

野嶋 友博

株式会社オプト

2015年新卒でオプトへ入社。SNSを中心とした広告運用に携わり、幅広い業種のクライアントを担当した後、2021年よりEC・教育・人材業界を専門とするアカウントプランニング組織に異動し、十社十色のマーケティング施策創出に向け日々邁進中。LINEマーケティングサービスの認定講師「LINE Frontliner」資格を保持。

株式会社オプト

https://www.opt.ne.jp/

この記事の目次

日米比較で見える構造の違い

日本における広告運用は、長らく広告代理店への外注が主流でした。一方で、米国広告主協会(ANA,Association of National Advertisers)の2023年の調査によれば、会員企業の82%が広告運用をインハウス化していると報告されており、両国の市場構造には明確な差があります。日本では、広告出稿時は広告代理店を通して媒体社へ発注することが一般的セオリーですが、米国では自社が直接媒体社と連携を進めることから、代理店ビジネスの在り方や広告産業全体のビジネスポートフォリオも異なることが想定されるでしょう。

このインハウス化の流れは今後さらに加速する見込みです。

ANAによれば、インハウス化の比率は2018年の78%から年々上昇し、将来的には85〜90%に到達する可能性があると示唆しています。

さらに、世界広告主連盟(WFA,World Federation of Advertisers)の調査では、主要グローバルブランドの66%がすでにインハウス機能を保有し、21%が導入を検討中と報告されています。つまり、インハウス化は一部の先進企業に限られた取り組みではなく、すでに世界的に広く定着しつつあるトレンドといえます。

日本でインハウスが語られるようになった背景

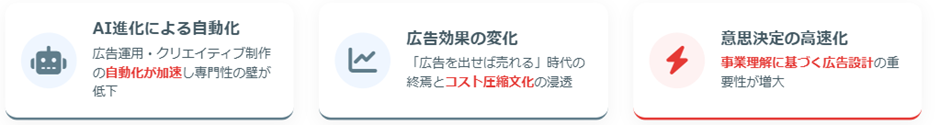

近年、日本においても「インハウス」という言葉が広がりつつあります。その背景には以下のような環境変化があります。

- AIの進化による広告運用・クリエイティブ制作の自動化が加速

- 「広告を出せば売れる」時代の終焉に伴うコスト圧縮文化の浸透

- 意思決定の高速化や事業理解に基づく広告設計の重要性が増大

こうした変化により、社内のマーケティング部門に求められる役割が、単なる「外注管理」から、事業成長に直接貢献する戦略機能へと移行しており、その価値が再評価されています。

インハウス化がもたらす本質的な価値

私たち、株式会社オプトは創業から約30年、さまざまな企業のデジタルマーケティングを支援してきました。

そのなかで私たちがあえて提唱しているのが、「広告運用はインハウスで取り組む価値がある」という考え方です。

インハウスは、一般的にはコスト削減が目的とされがちですが、私たちが考える本質的な価値はそこではありません。

真の目的は「プロモーションの高度化」と「ノウハウの資産化」にあります。

広告代理店への外注には、専門人材による質の高い業務遂行や媒体社との強固なリレーションに基づく高精度な提案といったメリットがあります。しかし一方で、次のような課題が生じる場合があります。

- 広告代理店に委託することでノウハウが社内に蓄積されない

- 担当者の「肌感覚」がクリエイティブに反映されにくい

- 外注に伴うタイムラグやコミュニケーションミスが機会損失を生んでしまう可能性がある

こうした課題を乗り越え、マーケティング業務を内製化することにより、マーケティングノウハウを自社に蓄積できるようになり、

その会社でしかできないマーケティング活動へと昇華させることができます。

インハウス化に潜む“罠”

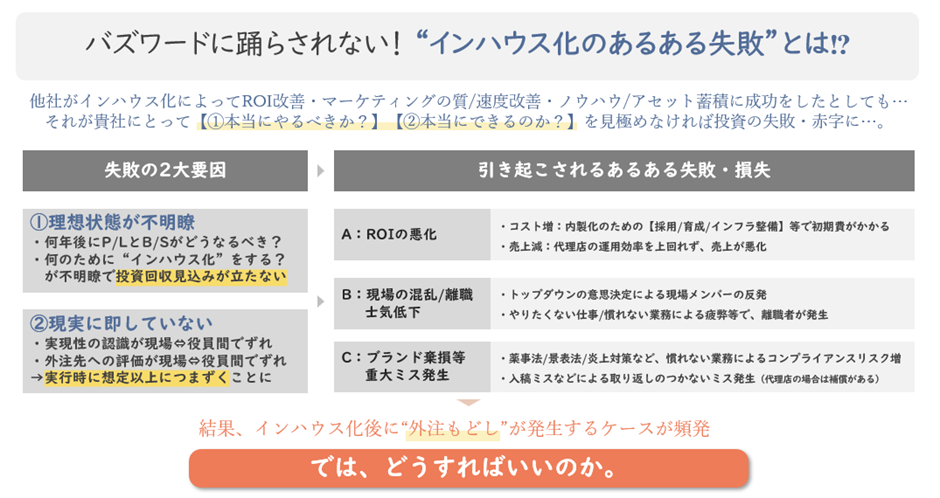

ただし、インハウス化がすべての企業にとって成功するわけではありません。

よくある失敗事例:

- インハウス化した後にパフォーマンスが悪化してしまう

- 専門知識を持つ担当者が退職し、結局“外注もどし”になってしまう

- 安易な自動化ツールに頼った結果、広告の入稿ミスなどが起き、ブランドイメージを毀損してしまう

- ノウハウが特定の担当者に属人化し、インハウス初期は最先端だった知見が中長期的には陳腐化し成果が出なくなる

こうしたトラブルが起こる背景には、主に以下の2つの課題があります。

❶ 理想状態が不明瞭なままインハウス化を進行してしまう

❷ 現実を無視した、非現実的な内製化スケジュールを立ててしまう

「何のために内製するのか?」という目的設定が曖昧なままでは「コストは削減できたが、売上も下がってしまった」という本末転倒な結果に陥りかねません。

成功確率を高める「ハイブリッド型」のインハウスという選択肢

そこでオプトが提案するのが、「ハイブリッド型のインハウス化」というアプローチです。

これは、企業の事業フェーズや目的にあわせて、代理店へ委託する業務と社内で内製化する業務を分けてインハウス化を進める方法です。

たとえば──

- 戦略設計やアカウントの設計・運用は社内で内製化し、クリエイティブの制作業務は代理店と連携する

- 運用ノウハウを蓄積したい領域は内製化し、KPIの集計やレポーティングといった多くの工数がかかる、あるいは定型的な業務は外部支援会社と連携する

このように、適切に役割を分担することで、リスクを抑えつつ、自社にマーケティングノウハウを蓄積していくことが可能です。

実例:広告チャネルの特性に応じたハイブリッド型のインハウス化

- 自社で運用ノウハウを蓄積しやすいリスティング広告は内製

- 頻繁なクリエイティブ更新が求められるディスプレイ広告は外部の代理店に委託

こうした使い分けにより、自社の知見の蓄積と外部の最新ノウハウを両立させることができます。

最後に インハウスを「目的」ではなく「手段」に

オプトは長年にわたり、さまざまな企業のインハウス化を支援してきました。

成功する企業に共通しているのは、「インハウス化することを目的としない」という姿勢です。

インハウス化は、あくまで「事業成長のための手段」として位置づけ、戦略的に設計・実行する必要があります。

インハウス化に関心をお持ちの方は、ぜひ一度オプトにご相談ください。貴社の課題に合わせた最適なインハウス戦略をご提案いたします。

↓以下にてインハウス支援の事例を紹介しています。無料相談も可能です↓

あわせて読みたい