こんにちは。株式会社ソトバコ代表の丸山と申します。

私は2017年に大学を卒業し、専門商社に入社しました。その後、世界を旅する中で「自分が本当にやりたいことは何か?」を考えるようになり、独学でプログラミングの勉強を始めました。

2021年にはIT業界での経験がないまま、カラビナテクノロジー株式会社に入社。現場の最前線でシステム開発をリードする日々が始まります。

多様な業種・業態のクライアントと向き合う中で感じたのは、「DXを進めたい」という思いを持つ中小企業が多い一方で、思うような成果が出せず、途中で頓挫してしまうケースが少なくないという現実だったのです。

特に印象的だったのは、ベテラン社員に長年のノウハウが属人化して蓄積されており、ノウハウ継承されないまま定年を迎えてしまうといった課題です。これは単なる効率の問題ではなく、企業の持続性そのものに関わる深刻な課題だと痛感しました。

この記事では、実際に私たちが手がけた「豊洲漁商産直市場(以下トヨイチ)」の水産業DXの事例をもとに、BtoB中小企業におけるDXの課題とその解決策を紹介します。

「DXに取り組みたいけど、何から始めればいいかわからない」

「過去にうまくいかなかった経験があるので、次こそは失敗したくない」

そんな思いを持つ担当者の方々に、少しでも参考になる情報をお届けできれば幸いです。

※ソトバコは、トヨイチでの成功体験から創業に至った会社です

丸山 智大

株式会社ソトバコ

代表取締役社長。福岡県八女市出身。

長崎大学経済学部を卒業後、繊維商社を経てカラビナテクノロジー株式会社へ入社。

同社顧客のDXで売上1.5倍を達成。2024年にカラビナの仲間と共にソトバコを設立。

日々、中小企業を中心としたクライアント課題の解決に奔走している。

この記事の目次

なぜ今、業務効率化が求められているのか?

中小企業の現場を訪れると、こんな声をよく耳にします。

- 「顧客の要望もあり、いまだにFAXや紙のやり取りが続いている」

- 「ベテランの仕事が属人化していて、引き継ぎができない」

- 「採用してもなかなか人が定着しない」

特にBtoBビジネスでは、受発注や在庫管理といった業務が煩雑で、もっと本質的な仕事に時間を使いたくても、その余裕がないという企業が少なくありません。

また、ベテランの退職により、ノウハウの継承が進まない「技術の空洞化」も深刻な課題です。

アナログな業務や属人的な仕事の進め方は、効率の悪さだけでなく、若い人材が魅力を感じづらい環境にもつながり、採用や定着にも影響を及ぼします。

こうした背景から、中小企業においても本気でDXに取り組むことが、今、強く求められているのです。

DXがうまくいかない理由とは?

多くの企業が、「ツールを導入すれば解決できる」と考え、導入してみたものの、結果として思うような成果を得られずに終わるケースが少なくありません。

その背景には、次のような“よくある失敗要因”があります。

- 想定以上にシステム費用が高額だった

- 業務にフィットしないSaaSやノーコードツールを入れてしまった

- 担当者はITや業務設計の専門知識が無いため、受注後、開発工程における全ての意思決定がパートナー任せになってしまう

- システム会社と担当者の間に、企業文化や事業に対する認識のズレがあった

- システム会社と担当者の間、または、社内のIT部門と非IT部門で、ITリテラシーの差による意思疎通の難しさがあった

こうした失敗が起こる原因は、「ツール」そのものではなく、「人」と「業務」の理解不足にあるのです。

成否を分けるのは、パートナー選び

私たちが数多くの企業と向き合う中で行き着いた結論は、「良いツールを選ぶ」よりも、「良いパートナーを見つける」ことのほうがはるかに重要だということです。

“良いパートナー”とは、たとえば以下のような存在です。

- 現場理解に時間をかけてくれる

- わかりやすい言葉で伝えてくれる

- 小さく始めて改善できる柔軟性がある

- ツールありきではなく、業務起点で一緒に考えてくれる

手前味噌ですが、私たち「ソトバコ」も、そうした存在でありたいと考え、つまずきやすい部分をサポートできるパートナーとして頼られています。

DXのアプローチになぜ「kintone」を活用するのか?

「ツールありきじゃないと言いながら、結局kintoneを使っているのでは?」そう思う読者の方もいるかもしれません。

その問いに対する私たちの答えはシンプルです。 「kintoneを使うこと」が目的ではなく、「最適な選択肢として選んだ結果」ということ。

kintoneは、Excelに慣れた現場にも使いやすく、ノーコードで柔軟なカスタマイズができる点で、中小企業にとって非常に相性の良いツールです。

ここで、冒頭でお伝えした「トヨイチ」の事例を使ってご説明していきましょう。

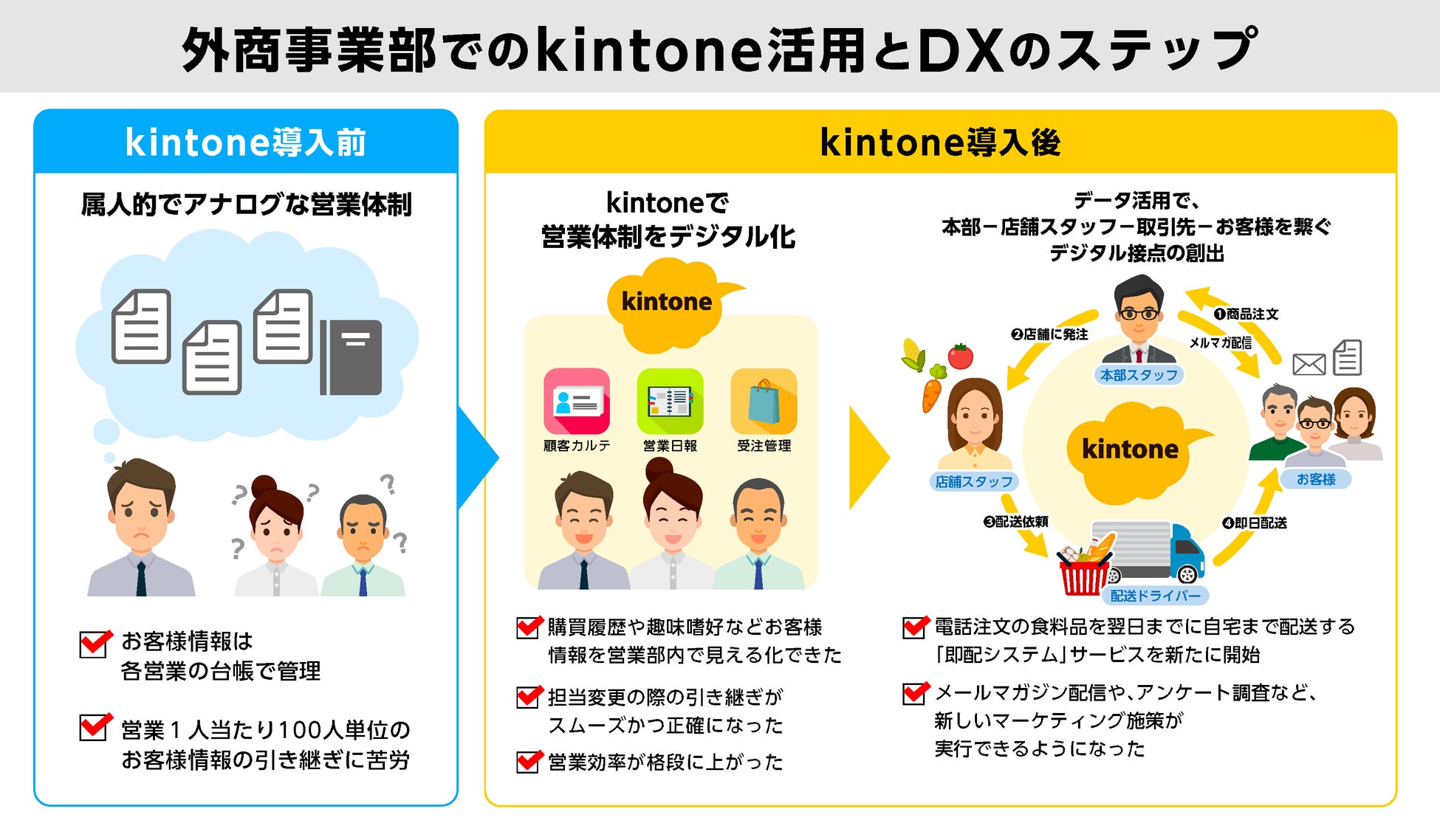

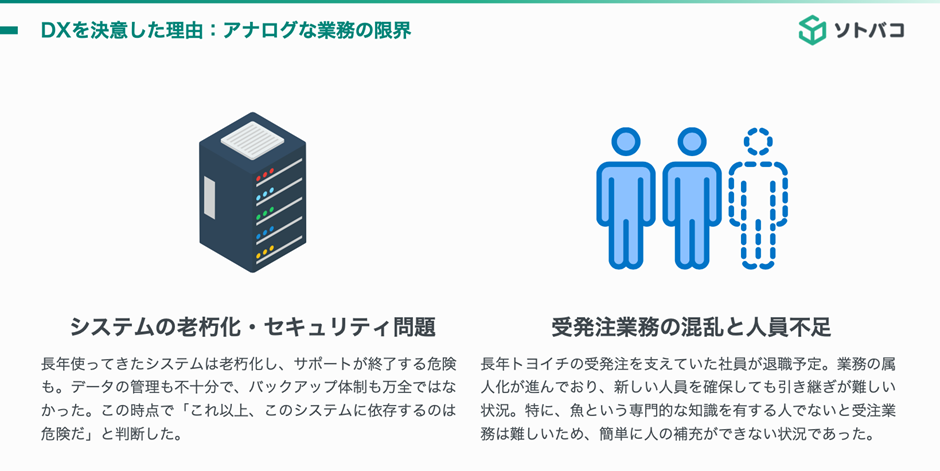

トヨイチは、全国の漁港から鮮魚を仕入れ、飲食店などに卸しているのですが、老朽化したシステムと属人化した業務で下記のような課題を抱えていました。

- 受発注業務を支えていた社員が退職予定だが、業務が属人化しており引き継ぎが難航

- 仕入れた魚の情報は紙でメモされ、別の担当者がその情報をPCに入力するなどアナログな業務があり、ヒューマンエラーが起きやすい状況があった

- 顧客から注文を受け付ける電話対応は、業界特有の知識(魚の部位ごとの呼称など)を知っている人が対応する必要があり、バイトを雇って業務を補うなどといったことは不可能

- 独自仕様の業務に合わせたシステム構築は高コストで予算オーバー

- 親会社からの指摘があり、セキュリティ強化が急務

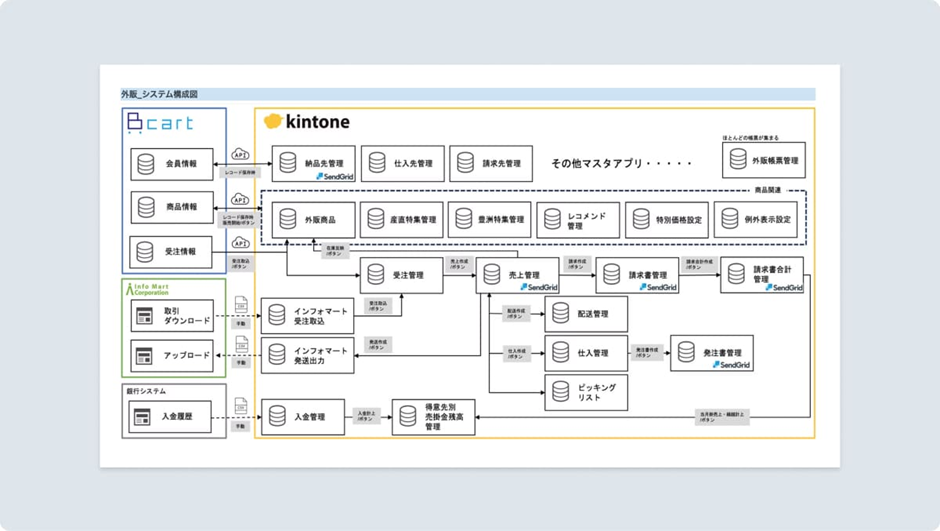

そこで、kintoneとBカートをベースに、コストを抑えつつ拡張性のあるシステムを提案・構築。その結果、業務効率化と顧客利便性を合わせて向上させ、客単価は1.2倍、売上も1.5倍に伸ばすことができました。

※詳しい内容に興味がある方は、こちらの記事をご覧ください。

成功のカギは、「人と業務の理解」

トヨイチさんとのプロジェクトで、私たちが最も大切にしたのは、設計に入る前に、現場を深く理解することでした。

現場では、非効率なやり方が「当たり前」として根付いていることも多く、担当者自身も、どこに課題があるのかを明確に言語化できていないケースが少なくありません。

だからこそ、私たちは「なぜこのやり方を続けているのか?」という背景に立ち返り、表面的な課題だけでなく、その根底にある構造的な問題を一緒に探る姿勢を大切にしています。

たとえば、

- 手書きのピッキングリストを、毎日数時間かけてPC入力していた

- 特定の時間帯に電話が集中し、受注ミスが発生していた

こうした業務の中にある“現場ならではの苦労”を丁寧に拾い上げ、どこに手を打てば最も効果があるかを見極めた結果、私たちは次の2点に絞ってシステム開発を行うことにしました。

- 受発注業務の効率化

- ピッキング業務のデジタル化

これらを実現するために重要だったのが、「現場で本当に使える仕組み」にすること。私たちはシステム開発のプロではありますが、水産業については専門外。一方のトヨイチさんは、水産のプロフェッショナルでありながら、ITやECについては詳しくありません。

だからこそ、お互いの専門性や業界事情を尊重し合いながら、ときには不慣れな用語も交えつつ、丁寧な対話を重ねてきました。

現場にも何度も足を運び、「まずは小さく作って、実際に使ってもらう」を繰り返す中で、

「ここ、ちょっと使いづらいかも」

「こういうやり方もアリかもしれない」

といったフィードバックをスピーディーにプロトタイプに反映していきました。

“作ったけど使われないシステム”、“現場から敬遠されるシステム”にならないために、最も重要なのは、現場の方々に「これならうちでも回せる」と感じてもらえることです。

そのためには、対話と試行錯誤を繰り返し、何度も現場に向き合いながら、その現場にとっての最適解を探し出すプロセスこそが不可欠なのだと、私たちは考えています。

現場にフィットするDXで、一歩を踏み出す

DXという言葉に対して、「難しそう」「お金がかかりそう」と構える方も多いかもしれません。でも、最初の一歩は小さくても構いません。

大切なのは、「誰のための仕組みか?」を見失わず、現場にフィットしたやり方で進めること。そして、「ツールを選ぶ」のではなく、「一緒に考え、並走してくれるパートナー」と出会うことです。

今回の内容が、DXに悩む中小企業の方々にとって、参考になれば嬉しく思います。

株式会社ソトバコ

https://sotobaco.com/

あわせて読みたい