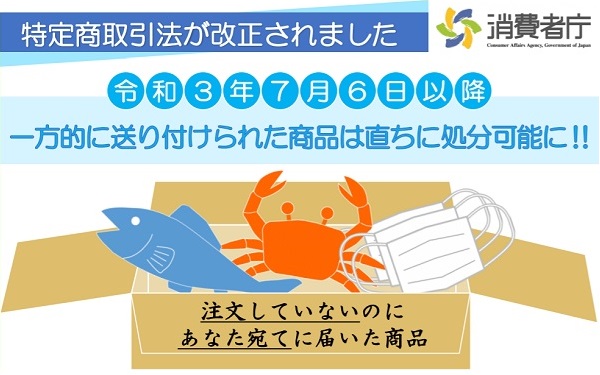

2021年7月6日から施行された特定商取引法の改正により、売買契約に基づかずに送付された商品の取り扱いに関するルールが変わります。本記事では今回の改正による変更点や、店舗運営において注意すべき点について解説していきます。

この記事の目次

今回の改正によって何が変わったか

送りつけ商法とは、消費者が注文していない商品を一方的に送りつけ、代金を請求する商法のことをいいます。

商品の送付から14日以内、または事業者が返還請求をしてから7日以内は、消費者は事業者に対して商品の返還対応もしくは引き取りまでの保管を行わなければなりませんでした。今回の改正により、売買契約が行われずに商品を受け取った場合、返還や保管の義務がなくなります。

この改正によって事業者が注意すべき点とは

誤発送と誤配送から商品を守る

施行前までは、商品の送付から14日以内は消費者側に商品を保管しないといけない取り決めがありました。事業者による誤発送や配送キャリアにより誤配送が生じた場合、猶予期間があったため、お届け先とのコミュニケーションを取ることで商品を取り戻すことができました。しかし今回の改正により、消費者は身に覚えがない商品が送られた場合、すぐに廃棄できるようになりました。誤発送や誤配送は一定数起きてしまうため、仮にそうなってしまった場合を想定しておくことが肝心です。

できることは限られてしまいますが、誤って配送された場合の対応方法を記載したチラシや、事業者の情報を明確に記載した同梱物を加えることで、開封したときに返還してもらえる可能性を高めるしかないでしょう。

同梱物を追加するかどうかは、今までの誤発送や誤配送の割合を抽出した上、チラシの印刷費や同梱する際の作業費と照らし合わせて検討すると良いと思います。

ギフト品は商品だけでなくコミュニケーションを

ギフト品の場合は、商品のお届け先が直接の注文主ではありません。受取主にとっては事前に告知を受けていれば良いですが、前触れのない商品の到着は怪しいと感じてしまうこともあるでしょう。ギフト品については注文主に対して受取主へ商品発送の連絡をするよう注意喚起を行ったり、メッセージカードの同梱物を用意し開封したときに誰から届けられたものなのか気付けるような工夫があったりと、事業者側の対応でリスクを軽減できる施策を行うと良いかと思います。

最後に:消費者を守る改正ではある一方で

2019年、送りつけ商法を含む特定商取引等事犯の被害人員は37,849人、被害額は27億円超となっています。(警察庁生活経済対策「悪質商法の被害にあわないために」を参照)日々真面目に店舗運営を行っている事業者様からすると、一定の確率で起こり得るミスによる商品の返還率を大幅に下げかねないリスクのように感じられます。しかし、こういった機会だからこそ、改めて消費者との接点になる場所(商品ページや注文後のメール、同梱物など)で良質なコミュニケーションが取れているかを見直す良い機会になるのではないでしょうか。

合わせて読みたい