ナイル株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:高橋飛翔、以下「ナイル」)は、全国のデジタルマーケティング従事者275名を対象に、SEOに取り組む際に抱える課題や不安について調査を実施しました。

この記事の目次

調査の概要

・調査期間:9月1日から3日まで

・調査手法:インターネット調査(Fastaskを利用)

・調査対象:全国のデジタルマーケティング従事者275名

SEO推進に対する最大の課題は「知識不足」「社内の理解不足」「リソースの制約」

SEOを進める上での「壁」として最も多く示されたのは「SEOに関する知識やノウハウが不足している」(53.1%)ということでした。

SEOはアルゴリズムの変化や多様な検索行動に常に対応していく必要があり、最新の知識を取り入れることが求められます。

しかし、担当者が他の業務と兼務している場合や、体系的に学ぶ機会が少ないことも多く、十分な知識を持たぬまま施策に取り組まざるを得ないという現実も見受けられます。このような状況が成果が得られない原因とも考えられます。

続いて多かったのが「経営層や他部門からの理解や協力が得られない」(47.6%)という点です。

SEO施策はコンテンツ制作や開発、デザインなど多くの部門を巻き込む必要がありますが、関連部署に対して成果の影響を十分に伝えられず、協力体制を築くことができないことが大きな障害となっているようです。

短期的な売上に直結しにくいため、経営層が優先度を下げてしまうケースもあります。

さらに「実装のためのリソースが不足している」(42.5%)という点も大きな壁として認識されています。

全体を通じて、SEO担当者が抱える悩みは「知識不足」と「社内の理解不足」、そして「リソースの制約」が中心であることが浮き彫りとなりました。

この課題を解決するためには、担当者自身のスキルアップに加え、成果を社内に伝えるためのストーリーテリングや外部パートナーの活用がカギとなるでしょう。

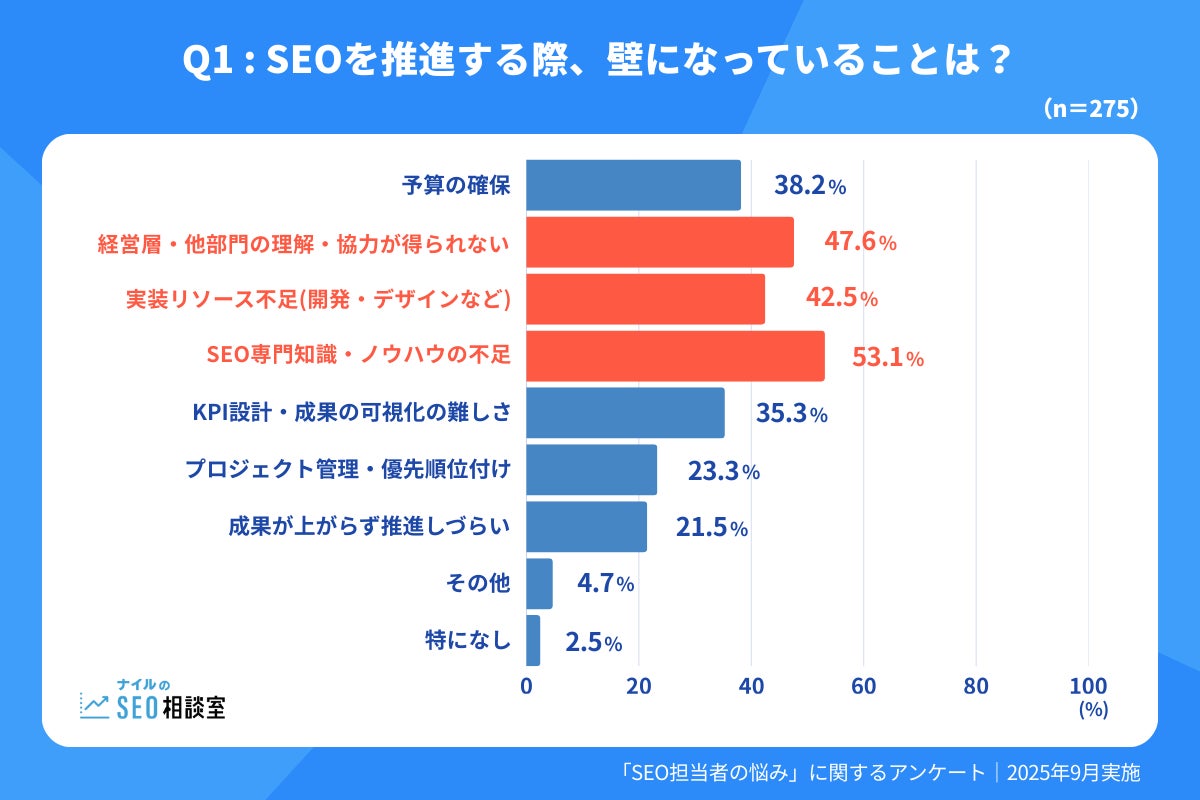

施策領域ごとの大きな課題は「コンテンツ制作」と「テクニカルSEO」

SEO施策における具体的な課題としては、最も多くの回答を得たのが「コンテンツ制作」(54.5%)でした。

コンテンツ制作において半数以上の担当者が課題を感じている背景には、質の高いコンテンツを持続的に生み出すことの難しさがあります。

Googleが重視するE-E-A-Tを満たしたコンテンツを作成するためには、専門的なスキルが求められ、継続的に公開するための制作体制が必要です。

そのスキルやリソースが不足していることが、全体的なSEO施策の停滞に繋がっていると考えられます。

次に、SEOの基盤とも言える「テクニカルSEO」(45.1%)が、多くの担当者によって課題として挙げられました。

この施策は必須でありながら、サイトの技術的な最適化には専門知識が必要ですが、開発チームとの連携が重要な要素となります。

また、現代において注目を集めている「LLMO」(22.9%)も一定の回答を得ました。新たな施策のため、取り組み始めた企業が多く、今後その重要性はますます高まると予想されます。早期の取り組みが競合との差別化につながる可能性もあります。

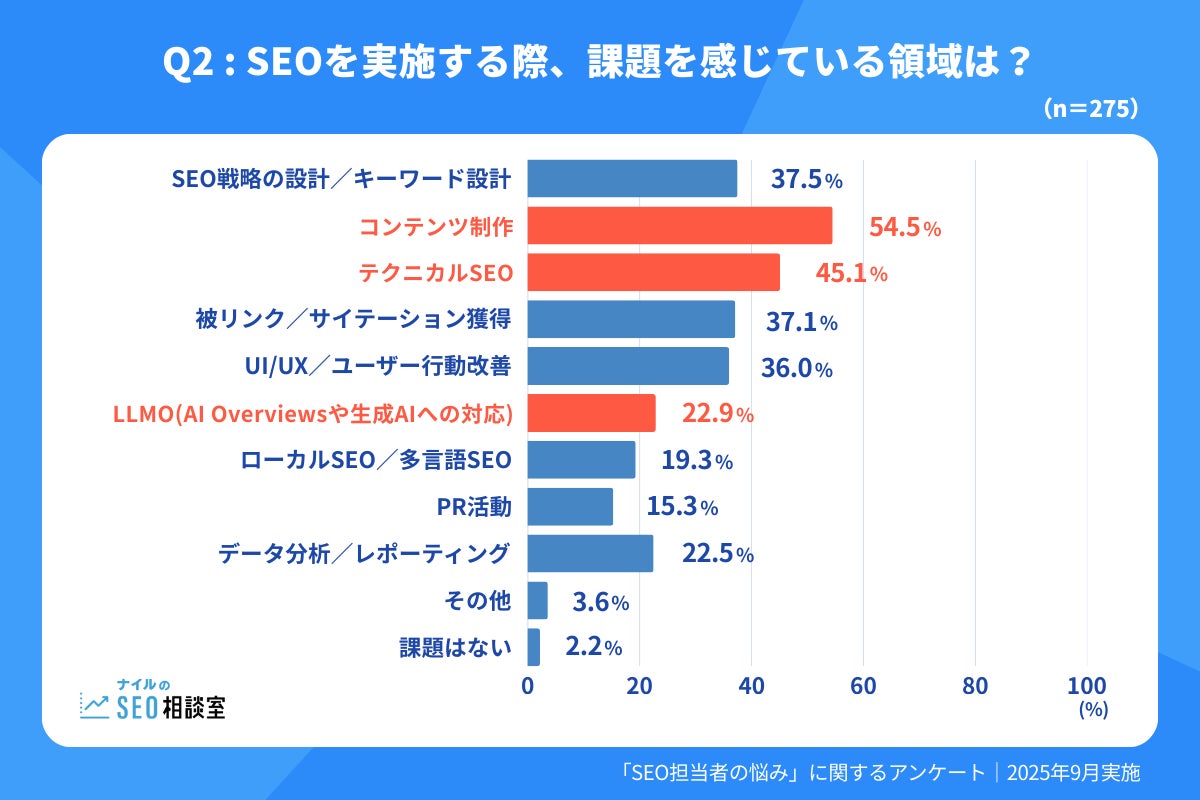

開発・デザイン・編集部門との調整が最大のハードルに

これまでの調査から、SEO施策を進める上で最も調整が難しい部門として「開発」(43.3%)が最も多く、続いて「デザイン」(39.6%)、「編集・ライティング」(37.8%)が挙げられました。

わずか2.5%の担当者しか「調整は難しくない」と回答しておらず、ほとんどのSEO担当者が何らかの社内調整に苦労しているという実態が明らかになりました。

開発部門との調整が特に困難な理由は、SEOとシステム開発という異なる優先順位やプロセスの違いが関与していると考えられます。開発チームはシステムの不具合対応など緊急性の高いタスクに取り組んでいるため、SEO施策は後回しにされることが多いです。

また、テクニカルSEOは開発工数がかかるにも関わらず、その効果が直ちに見えにくいことが多く、開発側の理解を得ることが難しいとされます。

デザイン部門との調整においては、SEOサイドがサイトのUI改善や表示要素の最適化を進めたい一方で、ブランドイメージやデザイン性を重視する側の意見が相反することがあります。

さらに、編集・ライティング部門とは、SEO的に重要なキーワードの活用や情報量確保と、読みやすさやライティング連携のバランスを取ることが課題となります。

このような摩擦は、しばしばSEOの意図を理解してもらうためのコミュニケーション不足から生じることが多いと考えられます。

多様な部門を横断するSEO施策であるため、担当者は施策内容をわかりやすく翻訳し、各部門にとってのメリットを提示することで、円滑な調整を進めることが重要です。

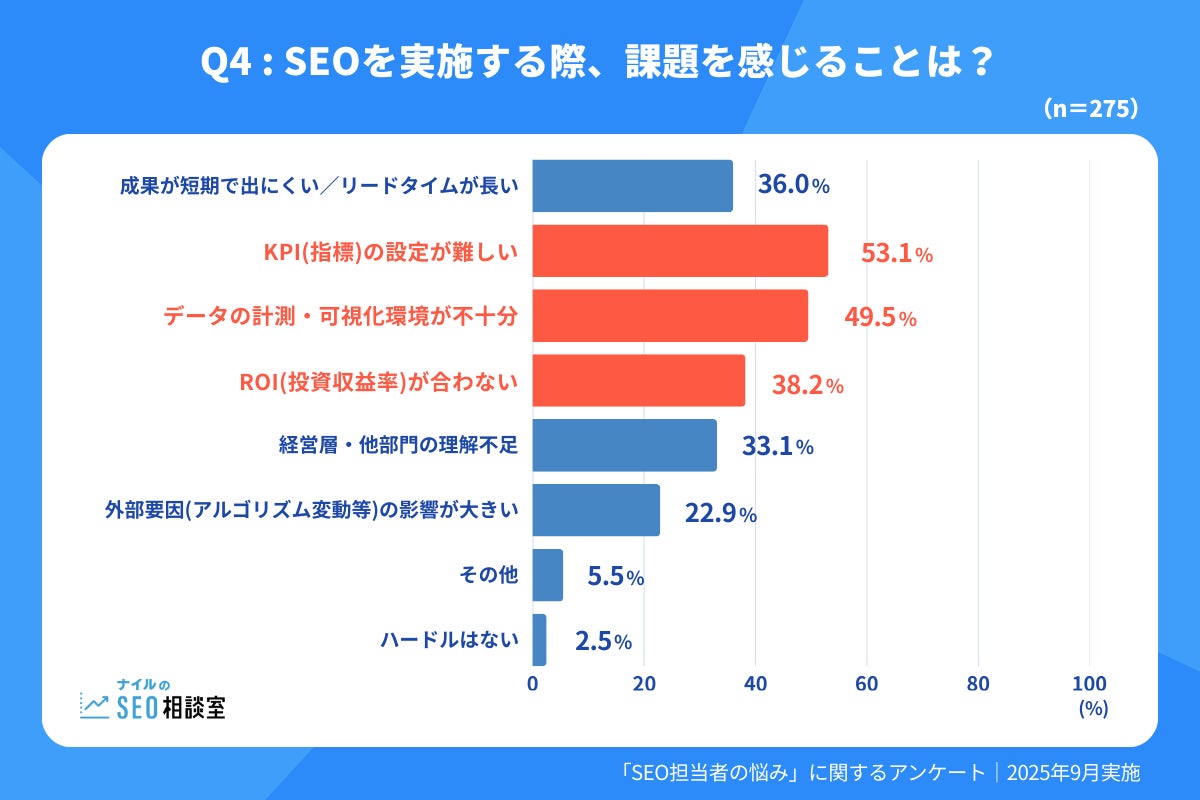

成果が見えないと言われる理由――SEO効果を数値で見せられないジレンマ

SEO施策の成果を社内で評価してもらう際、主なハードルとして挙げられたのは「KPI(指標)の設定が難しい」(53.1%)でした。

SEO施策は検索順位や流入数、コンバージョンなど複数の指標が関連するため、何をKPIとして選定すべきか判断が難しい分野です。

特にコラム記事は流入が増加しても短期的な売上や問い合わせに直接的に結びつかないことが多く、社内で「どの成果を基準に評価すべきか」が曖昧になりがちです。

次に多かったのは、「データの測定・可視化環境が不足している」(49.5%)という点でした。

GA4への移行後の運用面での複雑さや、データを可視化するためのツール不足により、強く示したいSEO施策の効果を数値で示すことができない担当者が少なくないようです。

可視化が甘いことで経営層やその他の部門への説明力が欠如し、評価が得られにくくなる悪循環に陥る可能性があります。

また、「ROI(投資収益率)が合わない」(38.2%)という意見も目立ちます。

特にSEOは労力や外注費が相当かかる一方で、成果が顕在化するまでには時間がかかるため、短期的なROIでの測定では不利になりがちとされています。

「成果が短期間で出にくく、リードタイムが長い」(36.0%)も大きな障壁として挙げられており、このような施策特性に対する理解不足が評価を難しくしていることもありそうです。

全体的に、SEO施策の社内評価は「成果の定義と可視化の方法」が大きな壁となっていることが明らかとなりました。

担当者には、検索順位や流入数などの段階的な指標を示しつつ、最終的には事業への貢献につなげるストーリー設計が求められます。これにより社内での理解を深め、評価のハードルを乗り越えることができると考えられます。

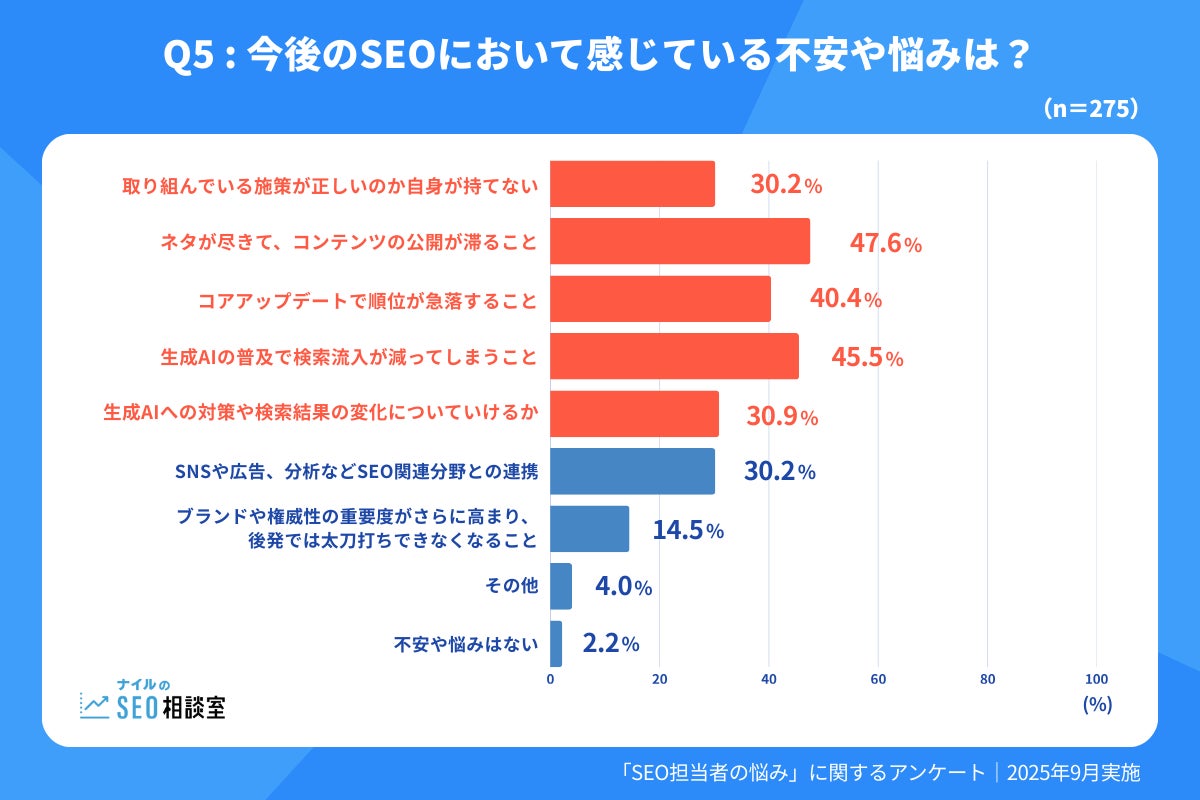

継続的なコンテンツ制作や生成AIの普及による焦燥感

最も多く挙がった不安としては、「ネタ切れでコンテンツの公開が遅れること」(47.6%)がありました。

SEOはオリンピックのように継続的な努力が求められますが、記事を作成し続けるには新しい視点を見出すのが難しく、公開ペースが鈍化ることもあるようです。新規コンテンツを常に公開することだけが重要ではありませんが、こうした停滞感が担当者にとって大きな心理的負担となることも少なくありません。

加えて、「生成AIの普及によって検索からの流入が減ること」(45.5%)や「生成AIへの対策、検索結果の変化への適応」(30.9%)といった生成AIについての不安も強く表明されました。

検索エンジンの役割が変化する時代に、自社の取り組みが依然として有効で持続できるかに対して不安を抱えるのは自然なことです。

さらに、「コアアップデートによって順位が急落する可能性」(40.4%)や「自分が行っている施策が正しいのか不安に感じる」(30.2%)というSEOの本質的な“不確実性”に関する不安も多くの担当者から挙がっています。

以上のことから、SEO担当者の不安は、コンテンツの持続性、生成AIの影響、アルゴリズムの不確実性の3つに集約されることがわかります。

では、どこから解決の糸口を見つけるべきなのか――その鍵は、企画力を強化し、変化に適応するための情報収集を強化し、またSEO施策だけでなく全体的なマーケティング施策との連携を進めることだと言えるでしょう。

出典元:ナイル株式会社 プレスリリース