ギフトモール オンラインギフト総研は、ソーシャルギフト利用経験者に特化した実態調査を初めて実施し、その結果を発表しています。全国の15歳~59歳の男女、合計2,250人(2024年7月からの1年間にギフト購入経験があり、ソーシャルギフトを贈った・受け取った経験がある人)を対象としたこの調査は、全16回にわたって順次発表されるレポートの第2回目となっています。

この記事の目次

ソーシャルギフト利用者の73.3%が誕生日プレゼントに活用

本レポートで最も注目すべき点は、「ソーシャルギフト利用者の73.3%が誕生日プレゼントにもソーシャルギフトを活用している」という事実です。ソーシャルギフトは従来、コンビニエンスストアやカフェで利用できるチケットなどの比較的安価で気軽に贈れるプチギフトとして位置づけられていましたが、今回の調査では多様な価格帯で、誕生日などを含めた様々なシーンで活用されていることが明らかになっています。

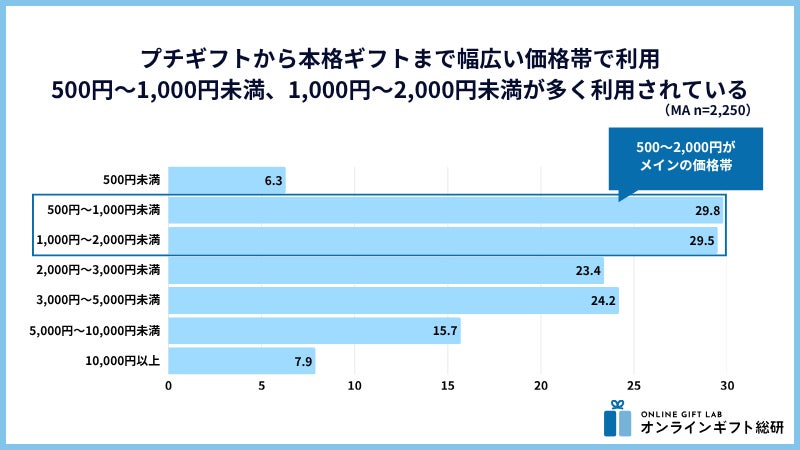

ソーシャルギフトで贈ったギフトの価格帯分布を見ると、500円未満(6.3%)から10,000円以上(7.9%)まで幅広い価格帯で利用されています。特に500円~1,000円未満(29.8%)、1,000円~2,000円未満(29.5%)、2,000円~3,000円未満(23.4%)、3,000円~5,000円未満(24.2%)と、多様な価格帯で活用されている状況が確認できます。

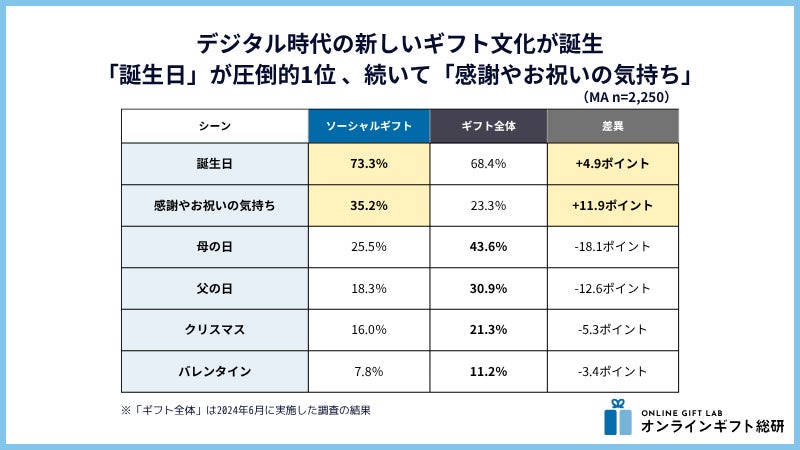

さらに興味深い点として、ソーシャルギフトにおける「感謝・お祝い」シーンでの利用が35.2%と、従来のギフト全体での「感謝・お祝い」シーンでの利用23.3%を大きく上回っていることが挙げられています。

ギフトモール オンラインギフト総研 所長 小川 安英

ギフトモール オンラインギフト総研の小川安英所長は「ソーシャルギフトによって、誕生日ギフトを<①贈る相手>と<②贈る品物>の幅が広がった。すなわち①そこまで親密ではない関係性の知り合いにも気軽にプレゼントを贈れるようになったため、誕生日プレゼントも気軽に贈れるようになったこと。また、②ギフト専門のECサイトや百貨店のECサイトなど、多様なギフト事業者がソーシャルギフトで商品を供給することで、ソーシャルギフトで贈れるギフトアイテムがこの数年で大幅に増加したことが背景にある」と分析しています。

詳細調査結果

1. 価格帯の多様化:プチギフトから本格ギフトまで幅広い価格帯で利用

ソーシャルギフトでギフトを贈った際の価格帯分布

ソーシャルギフトは当初、コンビニエンスストアやカフェで利用できるチケットなど気軽なプチギフトのイメージが強くありましたが、今回調査では500円未満(6.3%)から10,000円以上(7.9%)まで幅広い価格帯で利用されていることが明らかになっています。

特に注目すべきは、500円~1,000円未満(29.8%)、1,000円~2,000円未満(29.5%)が最も多く利用されている一方で、2,000円~3,000円未満(23.4%)、3,000円~5,000円未満(24.2%)も相当数利用されており、贈る相手が友人から父母、子どもなど家族にまで広がったことで、プチギフトから本格的なギフトまで、贈る相手と利用シーンに合わせて多様な使い分けが進んでいることが分かります。

2. 従来ギフト vs ソーシャルギフト シーン比較:デジタル時代の新しいギフト文化が誕生

ソーシャルギフトと従来ギフト全体のシーン別利用率比較

この比較から見えてくるソーシャルギフトの特徴的な3つのポイント

ポイント1:誕生日が圧倒的1位(73.3%)

従来ギフトでも誕生日は1位ですが、ソーシャルギフトではさらに高い利用率を示しています。プチギフトのイメージが強かったソーシャルギフトですが、実際には誕生日という特別な日にも積極的に活用されていることが分かります。この背景には、ギフト専門のECサイトや百貨店など様々なギフト事業者がソーシャルギフトでの商品提供を強化していることで、贈り物の種類が多様化していることが理由の一つと考えられます。

特に若年層の誕生日ギフト利用率では、15~19歳で84.7%、20~24歳で83.5%、25~29歳で81.5%と高い利用率を示しており、「誕生日おめでとう」というメッセージを送るだけではなく、そこにギフトを付加してお祝いの気持ちを相手に伝えるというコミュニケーションが頻繁に行われていることが分かります。これは、ソーシャルギフトがなかった時代にはギフトを贈る機会が少なかった相手にも「誕生日おめでとう」と気軽にギフトを贈るという、この時代ならではの新しいギフトコミュニケーションと言えます。

ポイント2:「感謝・お祝い」シーンでの利用の多さ(+11.9ポイント)

次に注目すべきは、「感謝やお祝いの気持ちを伝えたいと思ったとき」の利用が35.2%と、従来ギフト全体の23.3%を11.9ポイントも上回っている点です。これは、ソーシャルギフトによって、贈る相手やシーンが大幅に拡大していることを物語っています。

ソーシャルギフトがなかった時代には考えられなかった以下のような利用パターンが確認できます。

- ちょっとした知り合いにも気軽にギフト:従来は贈り物をしなかった関係性でも気軽に誕生日にプレゼントを贈る

- スタンプ以上、本格ギフト未満:「誕生日おめでとう」スタンプよりもギフト感があり、でも気負わない絶妙なライン

- 多様な価格帯での使い分け:関係性や状況に応じて500円から10,000円以上まで柔軟に選択

- 日常的な感謝の表現手段:特別な理由がなくても「ちょっとしたお礼がしたい時」に活用

この傾向は、特に女性や若年層で顕著に見られ、デジタルネイティブ世代が「気持ちを伝える」新しい手段としてソーシャルギフトを積極的に活用していることが分かります。

ポイント3:伝統的な行事(母の日・父の日・クリスマス)では従来ギフトが優勢

一方で、母の日(-18.1ポイント)、父の日(-12.6ポイント)、クリスマス(-5.3ポイント)、バレンタイン(-3.4ポイント)では従来のギフトの方が高い利用率となっています。ただし、これらの領域もソーシャルギフト利用者が今後拡大していくことで、利用が広がる可能性がある領域とも考えられます。

今後の展望

この「ソーシャルギフトによる誕生日ギフトコミュニケーションの変化」は、今後さらに拡大していく可能性があります。

- ギフトシーンの更なる拡大:従来は贈り物をしなかった関係性や機会でも、気軽にギフトを贈る文化がさらに定着

- 価格帯の多様化のさらなる進展:プチギフトから本格ギフトまで、より幅広い価格帯での使い分けが進む。さらに高価格帯のギフトでの利用も進む可能性

- デジタルなギフトコミュニケーションの深化:スタンプやメッセージを超えた、新しい感情表現手段として発展

デジタル時代の新しい人間関係のあり方を示すこの現象は、ソーシャルギフトという新たな手法によって発生している構造的な変化であり、単なる一時的なトレンドではなく、社会全体のギフトコミュニケーションの方法が今後継続して大きく変化していくことが予想されています。

FAQ形式でのトピックス整理

Q1. ソーシャルギフトで最も多く利用されているシーンは?

1位は「誕生日」で73.3%です。プチギフトのイメージが強かったソーシャルギフトですが、今回の調査では誕生日という特別な日にも積極的に活用されていることが分かりました。これはこれまでギフトを贈る機会が少なかった相手にも気軽にギフトを贈る新しい文化の表れと言えます。特に若年層では15~19歳で84.7%、20~24歳で83.5%と高い利用率を示しています。

Q2. ソーシャルギフトの価格帯はどのように分布している?

ソーシャルギフトは500円未満(6.3%)から10,000円以上(7.9%)まで幅広い価格帯で利用されています。特に500円~1,000円未満(29.8%)、1,000円~2,000円未満(29.5%)が多く、2,000円~3,000円未満(23.4%)、3,000円~5,000円未満(24.2%)も相当数利用されており、プチギフトから本格的なギフトまで多様な使い分けが進んでいることが分かります。

Q3. 高価格帯のソーシャルギフトはどこで買えるの?

ソーシャルギフトで贈れる高価格帯の現物のギフトは、ギフトモールのようなギフト専門ECサイトや百貨店ECサイトで豊富に用意されています。従来のドリンクチケットなどのデジタルコンテンツに加えて、現物のギフトが大幅に増加し選択肢が拡大したことで、親子間や恋人同士などより親密な関係性での誕生日やお祝いシーンでも、本格的なソーシャルギフトを贈ることができるようになりました。これにより、関係性や予算に応じた多様な使い分けが可能になっています。

ギフトモールのソーシャルギフト

国内最大級のオンラインギフトサービス「ギフトモール」では、ソーシャルギフトで贈れる商品が約94万点以上と豊富にラインナップされており、現物のギフトを多数取り揃えていることが特徴です。誕生日や感謝やお祝いの気持ちを伝えたい時など様々なシーンで利用でき、プチギフトから本格的なギフトまで、関係性や予算に応じた多様な選択が可能です。

調査概要

実施時期:2025年6月

実施内容:インターネット上のパネルによる調査

調査主体:株式会社ギフトモール オンラインギフト総研

回答人数:全国15歳〜59歳の男女2,250名(ソーシャルギフトの贈った・受け取った経験がある人)

ギフトモール オンラインギフト総研について

ギフトモール オンラインギフト総研は、①新しいギフト文化の兆しの発信 ②今後のギフトのあり方の提起・提言 を主な活動内容として、オンラインギフトサービスを通じた幸福度の高い世の中の実現に貢献するために2021年に発足しました。

自社グループの運営する国内最大級のオンラインギフトサービスにおけるサプライヤーとユーザーそれぞれのデータから把握できる消費トレンドや、定期的に行う独自調査の結果等を踏まえて、オンラインギフト業界の最新の情報の発信を行っています。

出典元:ギフトモール オンラインギフト総研