Instagram運用の現場では、担当者が日々直面する悩みの一つに「経営層との認識ギャップ」があります。現場がどれだけ工夫や努力を積み重ねても、その価値や直面している難しさが経営層に正しく理解されなければ、必要なサポートやリソースを獲得できず、最終的な成果にも結びつきにくいという課題が存在しています。

そこで、【インスタ運用代行】で検索順位No.1を獲得した実績(注1)を持つランクエスト社は、2025年5月14日にInstagram運用担当者200名を対象とした独自のアンケート調査を実施しました。

この記事では、同社の調査結果をもとに「現場と経営層の間にどのようなギャップが存在するのか」について、Instagram運用の"リアルな現状"を詳しく解説していきます。現場の本音と実際の課題を知るヒントとして、ぜひ最後までご覧ください。

目次

1. インスタ運用における経営層と現場の『認識ギャップレベル』

2. 現場が感じる、経営層に伝えたいインスタ運用の課題・難しさ

3. 経営層と現場で意見が分かれるポイント

4. 経営層に求める"理解とアップデート" ~現場からのメッセージ~

5. まとめ:経営層と現場、その"すれ違い"こそ最大の成長エンジン

※この調査は前編・後編に分けて公開されています。

(注1) 2025年5月11日に東京都新宿区で、PCブラウザーからGoogle検索を行い、その結果を測定しました。検索キーワードは「インスタ運用代行」で、クッキーや履歴を削除した上で計測しています。なお、他の地域やデバイス、検索タイミング、検索エンジンのアルゴリズムの変更などによって、順位が変動する場合があります。

この記事の目次

1. インスタ運用における経営層と現場の『認識ギャップレベル』

-

今回の調査結果から、Instagram運用における「経営層と現場担当者の認識ギャップ」は、全体の70%が「何らかのギャップがある」と認識していることが明らかになりました。

-

「非常に大きなギャップがある」(19%)、「ややギャップがある」(26.5%)と回答した担当者が全体の約45%にのぼっており、この認識のズレが現場の課題として顕在化していることがわかります。

-

一方で、「ギャップはあるが、運用に支障はない」(24.5%)という回答も一定数存在しており、「ギャップの存在=即問題」ではないものの、円滑な運用やパフォーマンスを最大化するためには無視できない要素となっています。

-

「全くギャップはない」「ほとんどギャップはない」と答えた担当者は合計で30%となっており、経営層と現場の間で十分なコミュニケーションや共通理解ができている企業も一定数存在することが示されています。

2. 現場が感じる、経営層に伝えたいインスタ運用の課題・難しさ

(注2) 本設問は複数選択可能ですが、回答を2つまでに制限しています。これにより、より明確にインスタ担当者が経営者に理解を深めて欲しいポイントを把握することを意図しています。

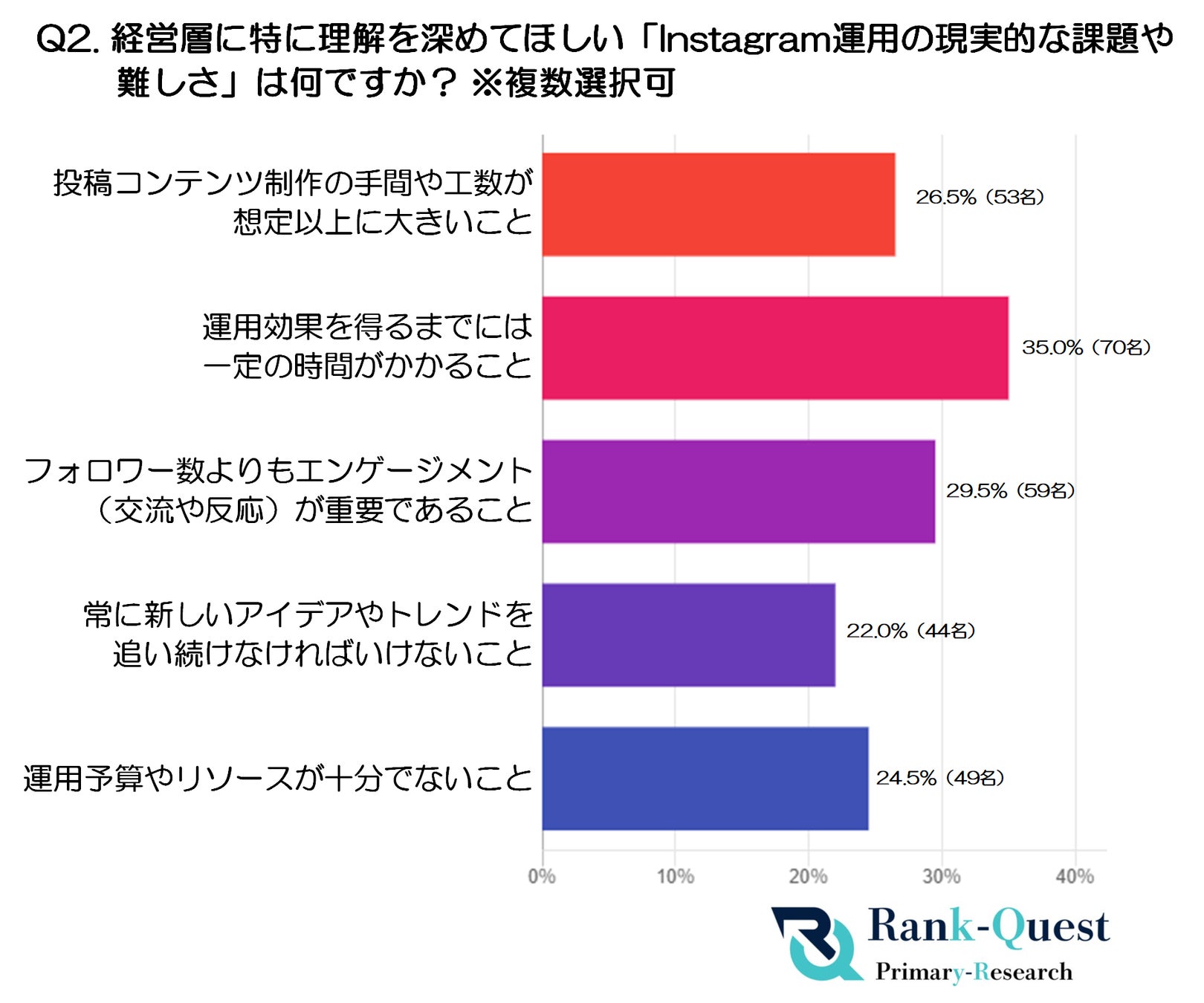

2-1.「運用効果を得るまでには一定の時間がかかること」(35%)

-

最も多く選ばれた課題であり、担当者の多くが「短期的な成果を求めるプレッシャー」や「即効性への誤解」を感じていることがうかがえます。SNS運用は本質的に積み上げ型の施策であり、中長期的な視点で評価する必要性を経営層が認識することが重要だと指摘されています。

2-2.「フォロワー数よりもエンゲージメントが重要であること」(29.5%)

-

単純なフォロワー数の増減だけでなく、"交流"や"反応"といった質的な指標の重要性を訴える声が多く見られました。数値目標だけでなく、「顧客との関係性構築」や「ブランドへの熱量」を評価軸に取り入れる視点が現場から求められています。

2-3.「投稿コンテンツ制作の手間や工数が大きいこと」(26.5%)

-

質の高いコンテンツ制作が「想定以上に時間と労力を要する」点は、多くの現場担当者の共通した悩みとなっています。継続的な運用を実現するためには、社内での適切なリソース配分や効率的な制作体制の構築も不可欠であることが示唆されています。

2-4.「運用予算やリソースが十分でないこと」(24.5%)

-

「人的・金銭的リソースの不足」は運用現場における共通の課題として挙げられており、効果的な運用体制の整備や外部リソースの活用の検討など、現場目線でのサポート強化が必要とされています。

2-5.「常に新しいアイデアやトレンドを追い続けなければならないこと」(22%)

-

SNS特有の「スピード感」や「トレンドへの対応負担」も、担当者にとっては大きなストレス要因となっていることがわかりました。この現場感覚を経営層が十分に理解し、失敗を恐れないトライ&エラーの姿勢や柔軟なチャレンジを認める組織風土の醸成も重要な課題として指摘されています。

3. 経営層と現場で意見が分かれるポイント

3-1.「投稿内容やコンテンツの方向性」:39.5%

-

調査において最も多く挙げられたのは「投稿内容やコンテンツの方向性」で、現場と経営層の間で"目指すべき姿"や"表現方法"に関するギャップが存在することが明らかになりました。

-

ブランドイメージやプロモーション方針について、現場のリアルタイムな感覚と経営層の戦略的意向にズレが生じることで、意思決定の遅延や余計な調整コストが発生しやすい分野となっています。

3-2.「予算や人員(リソース)の配分方法」:31.5%

-

予算・リソースの配分も意見が分かれやすいポイントとして浮上しています。現場では「より多くの人材・時間・予算が必要」と感じる一方、経営層は「費用対効果」や全体的なリソースバランスを重視する傾向があり、両者間の調整が難しい領域となっています。

3-3.「KPIや具体的な成果目標の設定基準」:26%

-

「どの数値を重点的な目標とするか」「何をもって成果と評価するか」についても意見の相違が見られます。フォロワー数、エンゲージメント率、売上への貢献度など、指標設定に対する現場と経営層の優先順位の違いが浮き彫りになっています。

3-4.「投稿の頻度や更新スピードの考え方」:25.5%

-

投稿頻度については「コンテンツの質を優先したい現場」と「定期的な発信とスピード感を求める経営層」との間でズレが生じやすい項目として指摘されています。

3-5.「他社アカウントとの比較方法や評価基準」:18%

-

競合比較や評価基準については、他の項目と比較すると意見が割れる度合いはやや低いものの、「誰と比較し、どのような基準で評価するか」についての認識の違いが存在することも明らかになっています。

4. 経営層に求める"理解とアップデート" ~現場からのメッセージ~

(注4) 本設問は複数選択可能ですが、回答を2つまでに制限しています。これにより、より明確に経営層に求める"理解とアップデートの"ポイントを把握することを意図しています。

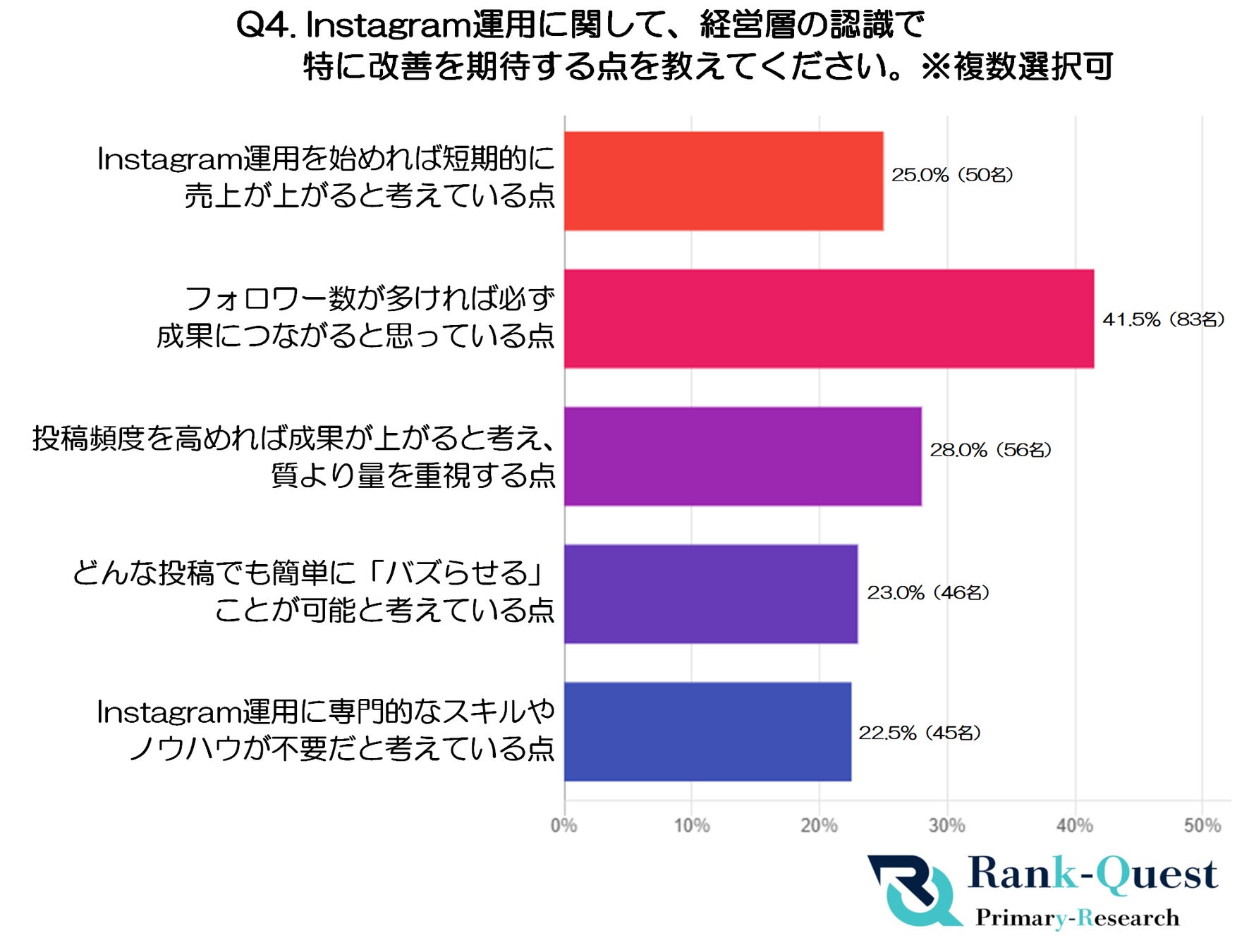

4-1.「フォロワー数が多ければ必ず成果につながると思っている点」:41.5%

-

調査の中で最も多く挙げられた回答であり、現場担当者が経営層に最も改善を期待している認識です。単純にフォロワー数=成果という評価軸ではなく、"エンゲージメント(交流・反応)"の質やターゲットとの適合度、そして実際のビジネス成果を重視すべきという現場からの強いメッセージが表れています。

4-2.「投稿頻度を高めれば成果が上がると考え、質より量を重視する点」:28%

-

単純に投稿量を増やせば成果が向上するという考え方に対し、現場担当者は「投稿の内容やクオリティ」、「戦略的な配信計画」がより重要だと認識しています。頻度だけでなく、明確な運用戦略や目的に合致したコンテンツ設計が成功の鍵だという意識が強く示されています。

4-3.「Instagram運用を始めれば短期的に売上が上がると考えている点」:25%

-

短期的な成果への過度な期待に対する懸念も多く寄せられました。SNS運用は本質的に「中長期的なブランド構築やファン層の醸成」を通じて成果に結びつくものであり、"即効性"に対する過度な期待を見直す必要性が現場から指摘されています。

4-4.「どんな投稿でも簡単に"バズらせる"ことが可能と考えている点」:23%

-

SNS運用は決して「運」や「偶然」に頼るものではなく、地道なデータ分析と改善、専門的ノウハウの蓄積が必要という認識が現場には強くあります。「簡単にバズる」という神話に対する誤解を解消する必要性が示されています。

4-5.「Instagram運用に専門的なスキルやノウハウが不要だと考えている点」:22.5%

-

一定数の経営層が「誰でも簡単にできる」と考えがちな傾向がありますが、現場担当者は専門性や経験値の蓄積が運用成果に直結することを日々実感しています。プロフェッショナルな視点の重要性が指摘されています。

5. 経営層と現場、その"すれ違い"こそ最大の成長エンジン

経営層と現場担当者の間に生じる"すれ違い"は、必ずしもネガティブなものではありません。むしろ、この認識の違いこそが、企業の成長と変革を促す重要な原動力となり得ます。

現場担当者は日々の運用から得られるリアルタイムの課題感や専門的ノウハウ、ユーザーからの細やかな反応を肌で感じています。一方、経営層は事業全体の方向性やリソース配分、長期的な戦略視点を持っています。これら二つの異なる視点が交わることで、より多角的な課題解決や革新的なアイデアが生まれる可能性が高まります。

単なる認識の"温度差"として放置するのではなく、互いの立場や視点の違いを尊重し、定期的に意見交換する場を設けることで、組織全体の対応力や創造性は飛躍的に向上します。実際、今回の調査でも「ギャップがある」と感じる担当者が多い一方で、そのギャップを前向きに活用して業務改善や新たな施策立案につなげている現場も少なくないことが示されています。

現代のSNSマーケティングは、もはや一方的なトップダウン型のコミュニケーションでは十分な成果を生み出しにくい時代に入っています。社内のコミュニケーションも同様に"対話型"へとアップデートし、現場の声を経営判断や戦略に積極的に反映させる姿勢が、変化の激しい市場環境を生き抜く企業の強みとなるでしょう。

組織内の"すれ違い"を恐れるのではなく、むしろ積極的に意見交換を促進し、その中から新たな気づきや組織の強みを見出していくことが、Instagram運用に限らず、これからの企業成長の重要な推進力になると言えます。

調査概要

調査日:2025年5月14日

調査対象地域:全国

調査機関:Freeasy

調査方法:オンラインアンケート調査

調査人数:200名

調査対象:Instagram運用を行っている方

出典元:ランクエスト社のInstagram運用代行サービス