株式会社帝国データバンクが2024年11月の企業倒産件数を集計し、その結果を発表した。今回の対象は、負債が1000万円以上の法的整理による倒産である。

この記事の目次

- 1 調査結果(主要)

- 2 主要ポイント

- 3 倒産主因別『不況型倒産』は689件、31カ月連続で前年同月を上回る

- 4 倒産態様別「破産」が776件、3カ月連続で前年同月を上回る

- 5 規模別負債「5000万円未満」が最多 「100億円以上」は2件発生

- 6 業歴別『新興企業』は277件 構成比33.2%は過去3番目の高水準

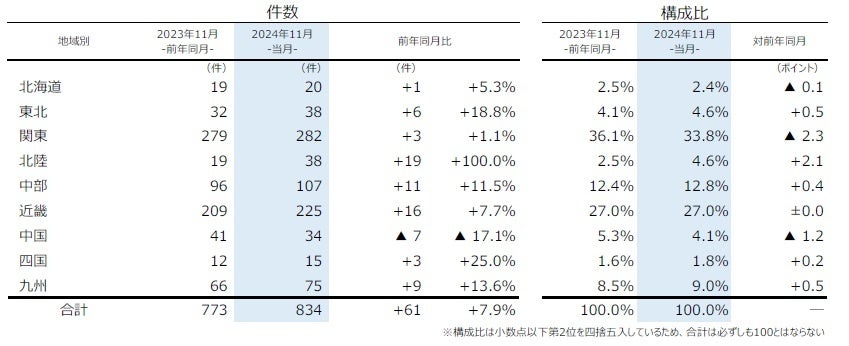

- 7 地域別9地域中8地域で前年同月を上回る『北陸』は前年同月から倍増

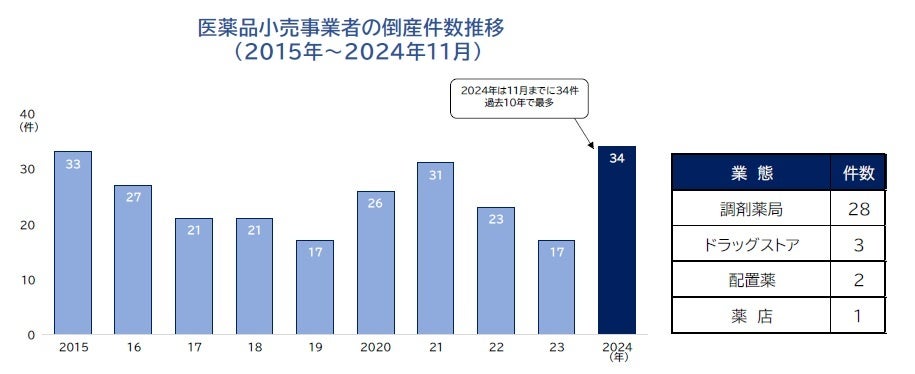

- 8 「医薬品小売事業者」の倒産動向調剤薬局やドラッグストアの倒産、過去10年で最多

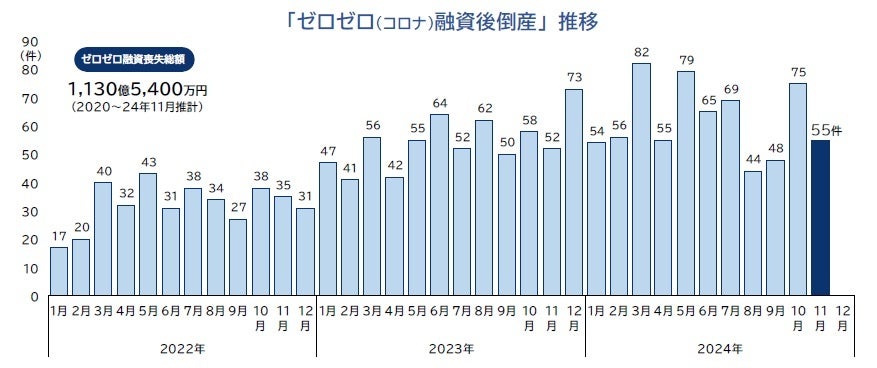

- 9 倒産ゼロゼロ(コロナ)融資後倒産は55件発生、1-11月累計682件で過去最多

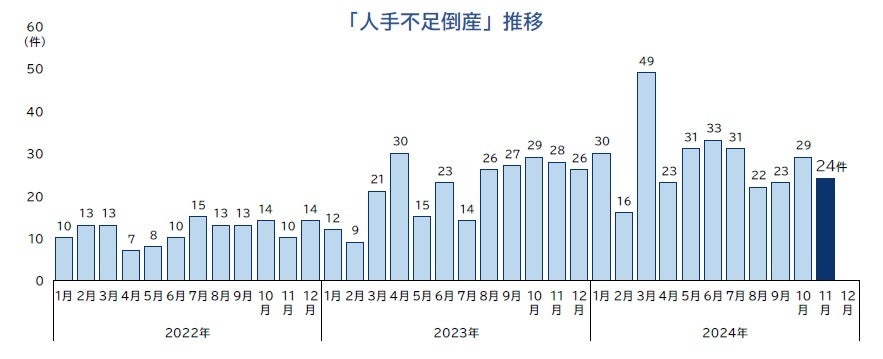

- 10 人手不足倒産は24件で、年間件数は初めて300件を超え、過去最多

- 11 後継者難倒産は46件で、年間件数は2年連続で500件を超える

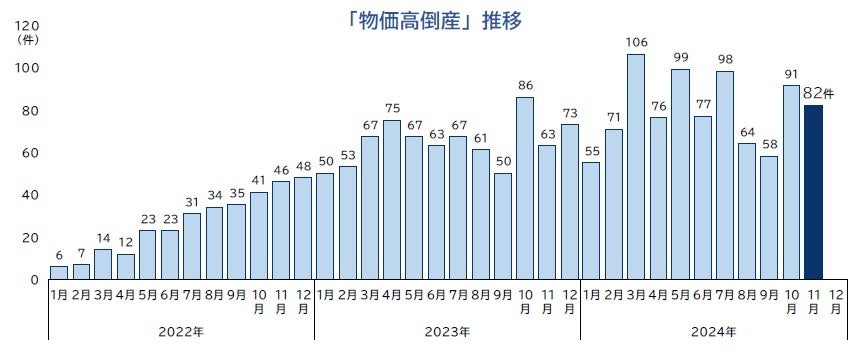

- 12 物価高倒産は82件で、年間件数は877件で過去最多

- 13 今年初の上場倒産、日本電解(東証グロース)が民事再生

- 14 政府が総合経済対策を閣議決定、急増する「物価高倒産」への対応急務

調査結果(主要)

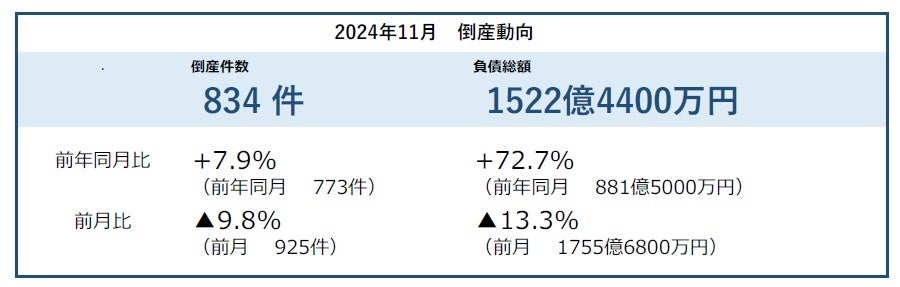

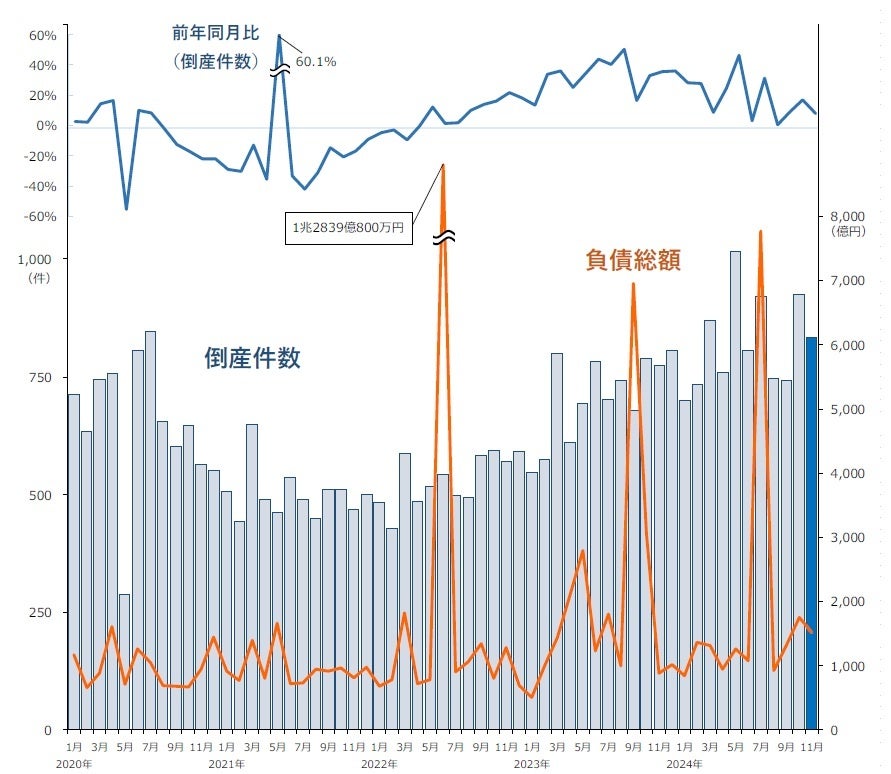

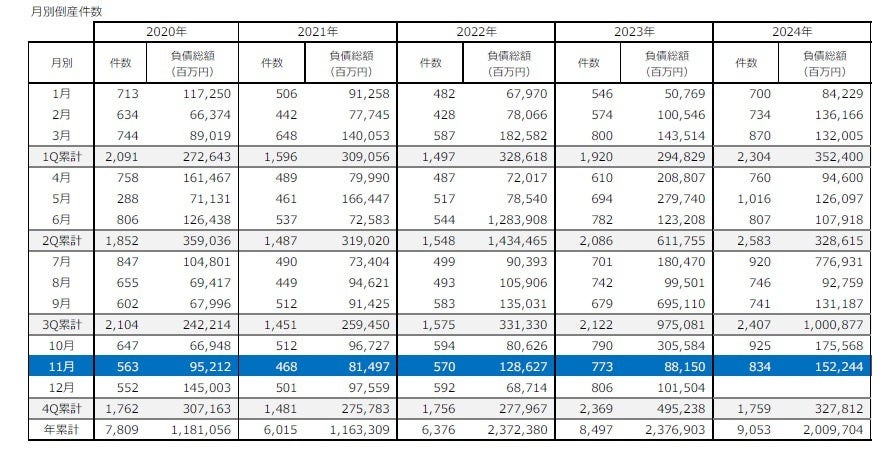

- 11月の倒産件数は834件で、前年同月の773件から7.9%の増加を記録。また、これは31カ月連続で前年同月を上回っており、11月としては2013年以降初めて800件を超えた。2024年1-11月の累計は9053件に達し、12月のデータを残すのみとなり、これは2015年以来最多となる。

- 負債の総額は1522億4400万円に上り、前年同月の881億5000万円から72.7%の増加。この中で最大の負債額を抱えたのは日本電解株式会社で、負債総額は147億6100万円に達した。100億円以上の倒産は2件発生し、これが全体の負債総額を押し上げる要因となった。

主要ポイント

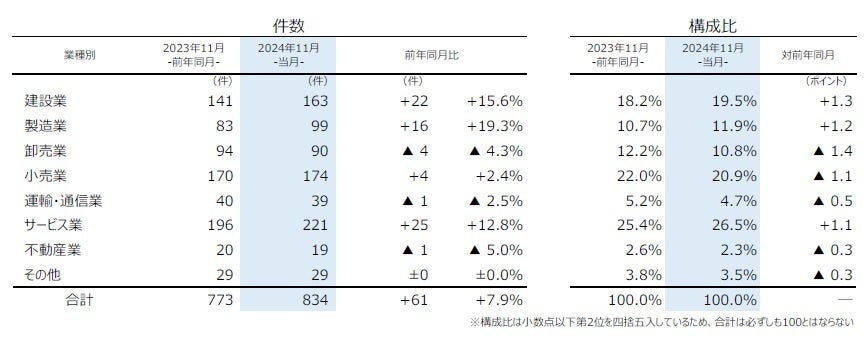

- 業種別に見ると、7業種中4業種が前年同月を上回っている。特に多かったのは『サービス業』で、前年同月の196件から221件に増加し12.8%の増加率。このトレンドは33カ月連続して前年同月を上回っている。『建設業』においては、資材価格や人件費の影響で「設備工事」が前年同月の26件から43件に大幅に増加した。

- 地域別では、9地域中8地域が前年同月を上回る。もっとも件数が多かったのは『関東』で、前年同月279件から282件に1.1%の増加を見せた。最も増加率が高かったのは『北陸』で、前年同月の19件から38件に急増し、2024年1-11月の累計では33都府県が2023年通年を上回っている。

- 「ゼロゼロ(コロナ)融資後倒産」は55件発生し、1-11月の累計682件と過去最多を更新。

- 「人手不足倒産」は24件で、年間では初めて300件を突破し、過去最多を記録。

- 「後継者難倒産」は46件発生し、年間件数が2年連続で500件を超えた。

- 物価高に起因する「物価高倒産」は82件発生し、年間では877件となり、こちらも過去最多の記録。

集計期間は2024年11月1日から2024年11月30日までで、発表日は2024年12月9日。集計対象は負債が1000万円以上の法的整理による倒産、集計機関は株式会社帝国データバンク。

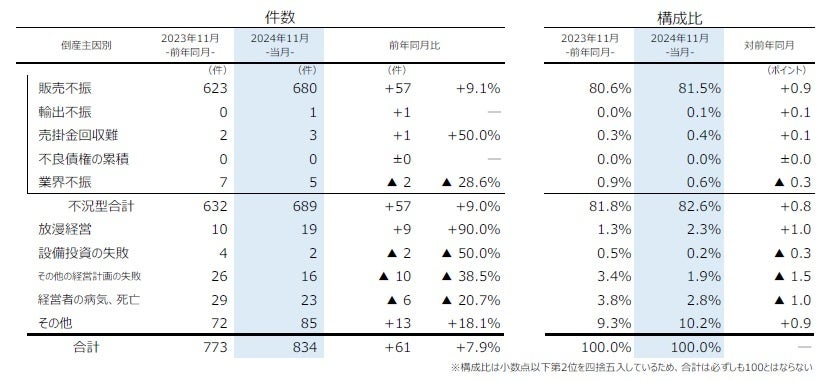

倒産主因別『不況型倒産』は689件、31カ月連続で前年同月を上回る

主因別では「販売不振」が680件(前年同月623件、9.1%増)と最も多く、全体の81.5%を占める。また、「売掛金回収難」や「業界不振」を合計した『不況型倒産』は689件に達し、31カ月連続で前年同月を上回った。

コンプライアンスに違反した「放漫経営」も前年同月より90.0%増加し、深刻な状況にある。一方で「その他の経営計画の失敗」は減少傾向にあり、前年同月の26件から16件に減少した。

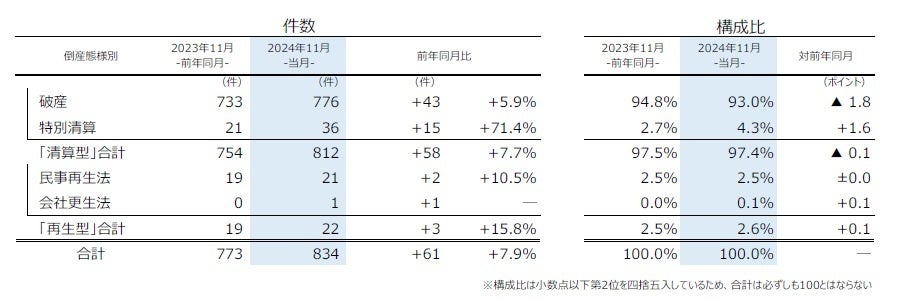

倒産態様別「破産」が776件、3カ月連続で前年同月を上回る

倒産を態様別に見ると、『清算型』が812件で、前年同月より7.7%の増加を示し、全体の97.4%を占めている。『再生型』は22件で、前年の19件から15.8%の増加。

清算型の中で最も多いのは「破産」で776件、これも3カ月連続で前年同月を上回る結果となった。「特別清算」は36件で、4カ月ぶりで70%以上の増加率を示した。再生型では、「民事再生法」に基づく申請が21件あり、その内訳は個人16件、法人5件である。

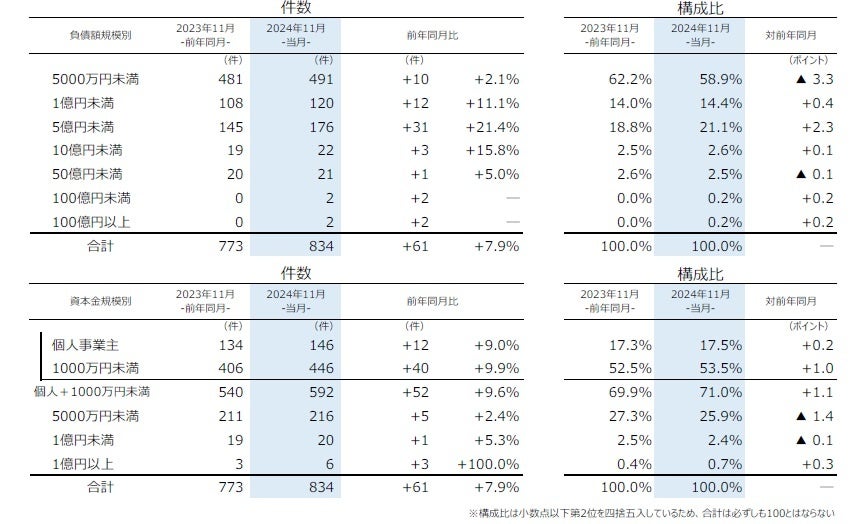

規模別負債「5000万円未満」が最多 「100億円以上」は2件発生

負債額の規模別では、「5000万円未満」が491件で、前年同月の481件から2.1%の増加に。この括りが最も多く、中でも「1億円以上5億円未満」が176件で、こちらも前年同月から21.4%増加している。中小零細規模の倒産が目立つ一方、大型倒産として「100億円以上」が2件発生したことで全体の負債額が上がる要因となった。

資本金の規模別では、『個人+1000万円未満』の倒産が592件となり、前年同月の540件から9.6%増えて、全体の71.0%を占めている。

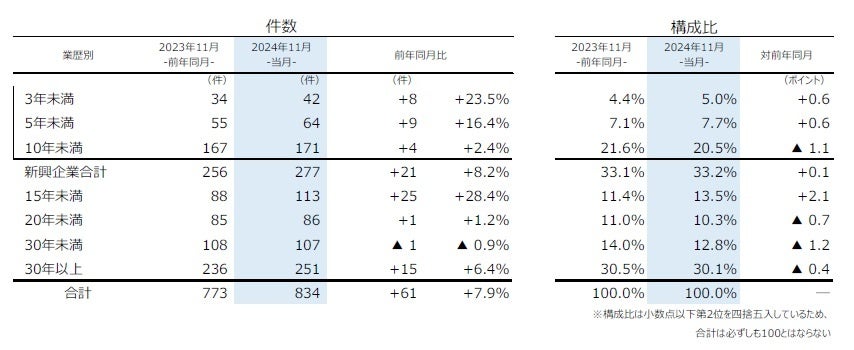

業歴別『新興企業』は277件 構成比33.2%は過去3番目の高水準

業歴別に見ると、「30年以上」の企業が251件と依然多いながら、この中で100年以上の企業の倒産が10件発生しており、前年同月と比較しても増加が見られる。

業歴10年未満の『新興企業』は277件で、前年同月の256件から8.2%増加し、全体に対する構成比は33.2%に達し、これは過去3番目の水準である。業種別では、サービス業が最も多く、81件が該当し、小売業も67件に達する傾向が見られる。

地域別9地域中8地域で前年同月を上回る『北陸』は前年同月から倍増

地域別では9地域中8地域が前年同月を上回り、件数が多かったのは関東地方で、前年の279件から282件に増加。一方、最も増加率が高かったのは北陸で、前年同月の19件から38件に急増した。特に福井県と富山県が顕著に増加している。

2024年1-11月の累計は、33都府県が2023年の全体件数を上回っており、倒産件数増加は全体的な傾向である。

「医薬品小売事業者」の倒産動向調剤薬局やドラッグストアの倒産、過去10年で最多

調剤薬局やドラッグストアなどを営む医薬品小売事業者の倒産件数は2024年11月までに34件に達し、負債総額は143億9800万円に達した。これは過去10年で最も多い件数で、年間では37件前後に達する見通しである。

特にグループ企業の寛一商店が経営不振により、東京地裁に会社更生法の適用を申請し、影響を及ぼした。また、34件の中で業態別に見ると、「調剤薬局」が28件と最多であり、「ドラッグストア」は3件、「配置薬」が2件、そして「薬店」は1件に留まっている。負債額では、1億円未満の小規模倒産が20件を占める。

薬局数の増加や経営者の高齢化が問題視される中、調剤薬局と関連医療機関の倒産も増加し、11月には57件が発生して過去最多を記録している。厳しい経営環境下での倒産件数が増加していくと考えられている。

倒産ゼロゼロ(コロナ)融資後倒産は55件発生、1-11月累計682件で過去最多

「ゼロゼロ(コロナ)融資後倒産」は55件で、前年同月の52件に対して5.8%の増加。業種別では『建設業』が最も多く12件、その後に『サービス業』、『卸売業』、『小売業』がそれぞれ9件となっている。2024年1-11月の累計は682件で、前年同期の579件を103件上回り、過去最多のペースで進行中である。

人手不足倒産は24件で、年間件数は初めて300件を超え、過去最多

「人手不足倒産」は24件で、前年同月の28件から減少したが、ここ数ヶ月に渡り20件以上が続いている。従業員や経営幹部の退職といった「従業員退職型」の倒産は10件とされる。2024年1-11月の累計は311件に達し、2013年以降で初めて300件を超えた。

後継者難倒産は46件で、年間件数は2年連続で500件を超える

「後継者難倒産」は前年同月から変化がなく46件発生。特に『製造業』が12件と最多で、次いで『建設業』と『小売業』がそれぞれ9件となっている。負債1億円未満の倒産が33件に達し、全体の77%を占める。2024年1-11月の累計は501件となり、2年連続で500件を超えた。

物価高倒産は82件で、年間件数は877件で過去最多

「物価高倒産」は82件で、前年同月の63件から30.2%の増加を示した。これは2022年3月から33カ月連続で前年同月を上回る。この中で「値上げ難型」の倒産が12件あり、経営破綻を引き起こす要因となった。業種別では『建設業』が23件で最も多く、次いで『製造業』が15件とのこと。2024年1-11月の累計は877件に達し、2023年通年(775件)を大きく上回ると見込まれている。

今年初の上場倒産、日本電解(東証グロース)が民事再生

今年初の上場企業倒産が発生した。東京証券取引所グロース市場に上場していた日本電解は、11月27日に約147億6100万円の負債を抱えて民事再生法の適用を申請。この背景には、半導体の不足やスマートフォンの需要減少、コロナ禍で海外に買収した子会社の業績悪化が影響している。

法的整理のタイミングは株式市場に与えた影響には未だ織り込まれていなかった可能性があるが、最近では、法的整理を回避し、私的整理を選択する企業が増加している。上場企業の倒産は2023年12月に発生したプロルート丸光以来の11カ月ぶりとなる。

政府が総合経済対策を閣議決定、急増する「物価高倒産」への対応急務

日本電解の破綻翌日には老舗繊維メーカーのユニチカが私的整理手続きを発表し、経営支援を求める事態となっている。厳しい経営環境の中、多くの企業が経営改善に向けた動きを始めており、地域経済への影響を考慮すると、私的整理や法的整理を活用した再建が必要である。

政府は総額14兆円の補正予算案を閣議決定し、物価高対策に取り組む。2024年における物価高倒産の累計は877件と過去最多を記録しており、企業収益に与える影響は大きい。来年も物価上昇が続くと予想され、企業の価格転嫁が進むかどうか注目が必要とされる。

また、船井電機の破産手続きや、その後の動向にも注目が集まっている。2024年11月の企業倒産件数は834件で前年同月を上回り、過去最長の連続増加を達成。コロナ関連支援の縮小が影響し、物価高や人手不足が倒産のリスクを高めている。2024年中に1万件を超える可能性が残っており、今後の動向に注意を要する。

出典元: 株式会社帝国データバンク