株式会社ハンモック(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:若山 大典、以下 ハンモック)の提供する、FAX受注のペーパーレス・業務改善システム「AnyForm FAX CTI(エニーフォームファックスシーティーアイ)」(https://www.hammock.jp/faxcti/)は、小売・卸売業(食品)の受注業務に携わる方106名を対象に、食品業の受注業務に関する実態調査を実施しました。

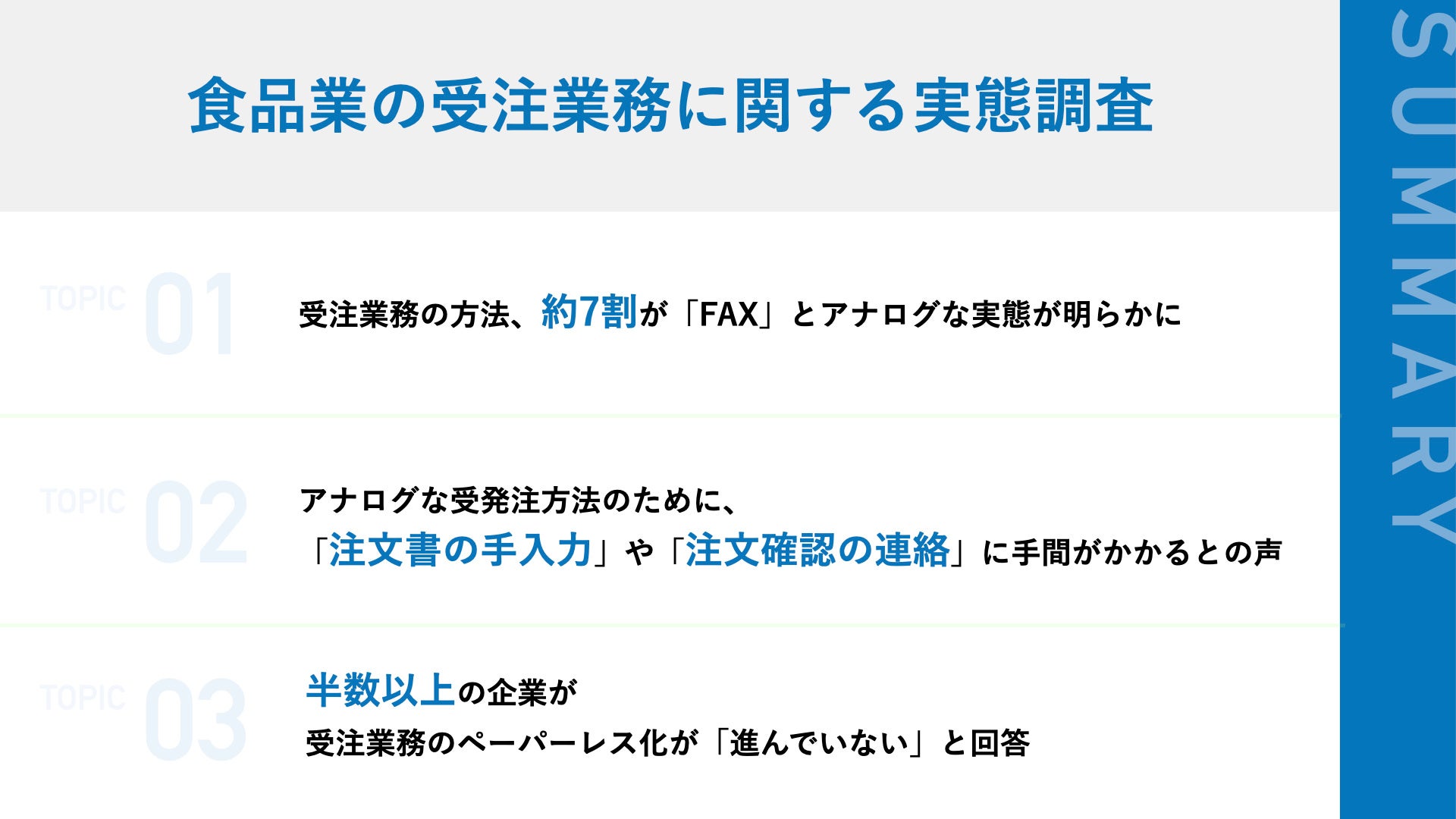

- サマリー

- 調査概要

調査概要:食品業の受注業務に関する実態調査

調査方法:IDEATECHが提供するリサーチPR「リサピー®︎」の企画によるインターネット調査

調査期間:2023年3月6日〜同年3月7日

有効回答:小売・卸売業(食品)の受注業務に携わる方106名

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

出典元:株式会社ハンモック(https://www.hammock.jp/faxcti/)

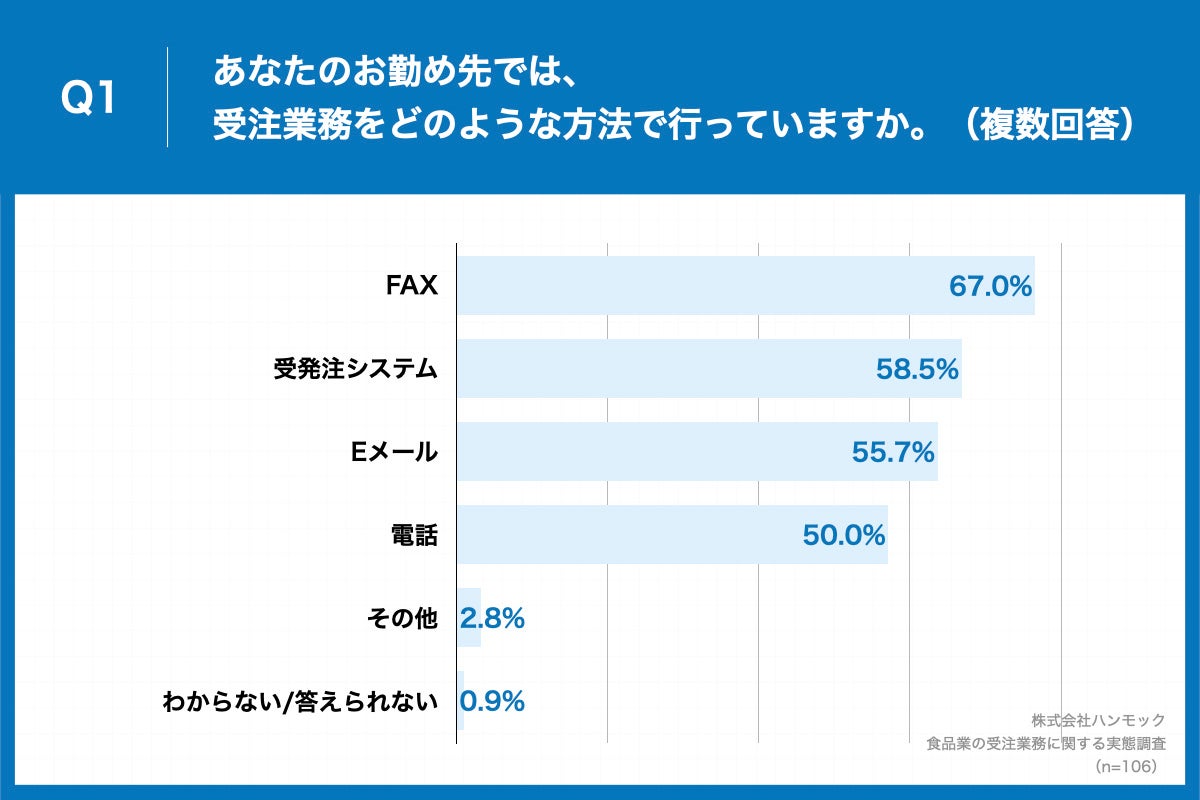

- 約7割が「FAX」で受注業務を行っていると回答

「Q1.あなたのお勤め先では、受注業務をどのような方法で行っていますか。」と質問したところ、「FAX」が67%、「受発注システム」が58.5%、「Eメール」が55.7%という回答となりました。

・わからない/答えられない:3.3%

・FAX:67%

・受発注システム:58.5%

・Eメール:55.7%

・電話:50%

・その他:2.8%

・わからない/答えられない:0.9%

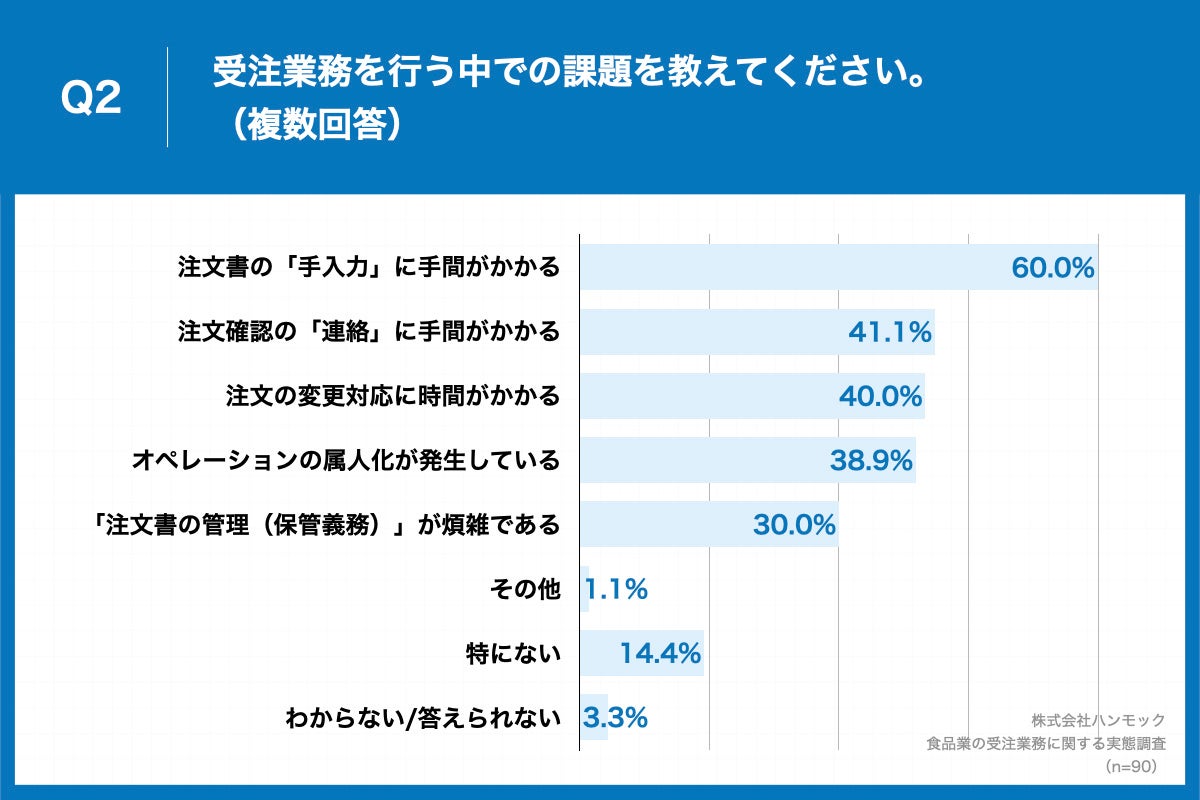

- 受注業務を行う中での課題、「注文書の「手入力」に手間がかかる」が6割で最多

「Q2.Q1で「FAX」「Eメール」「電話」と回答した方に、受注業務を行う中での課題を教えてください。(複数回答)」(n=90)と質問したところ、「注文書の手入力に手間がかかる」が60%、「注文確認の連絡に手間がかかる」が41.1%、「注文の変更対応に時間がかかる」が40%という回答となりました。

・注文書の「手入力」に手間がかかる:60%

・注文確認の「連絡」に手間がかかる:41.1%

・注文の変更対応に時間がかかる:40%

・オペレーションの属人化が発生している:38.9%

・「注文書の管理(保管義務)」が煩雑である:30%

・その他:1.1%

・特にない:14.4%

- 受注業務を行う中での課題、「統一ルールが定め切れない」や「新しいやり方を受け入れてもらえない」などの声

「Q3.Q2で回答した以外に、受注業務を行う中での課題があれば、自由に教えてください。(自由回答)」(n=74)と質問したところ、「統一ルールが定め切れない」や「新しいやり方を受け入れてもらえない」など53の回答を得ることができました。

<自由回答・一部抜粋>

・43歳:統一ルールが定め切れない。

・36歳:システムで事業所毎に異なる場合がある。

・50歳:新しいやり方を受け入れてもらえない。

・28歳:変更などがめんどくさい。

・51歳:時間コストがかかり過ぎ。

・58歳:確認業務に時間を割かれている。

・57歳:FAXによる受発注漏れ。

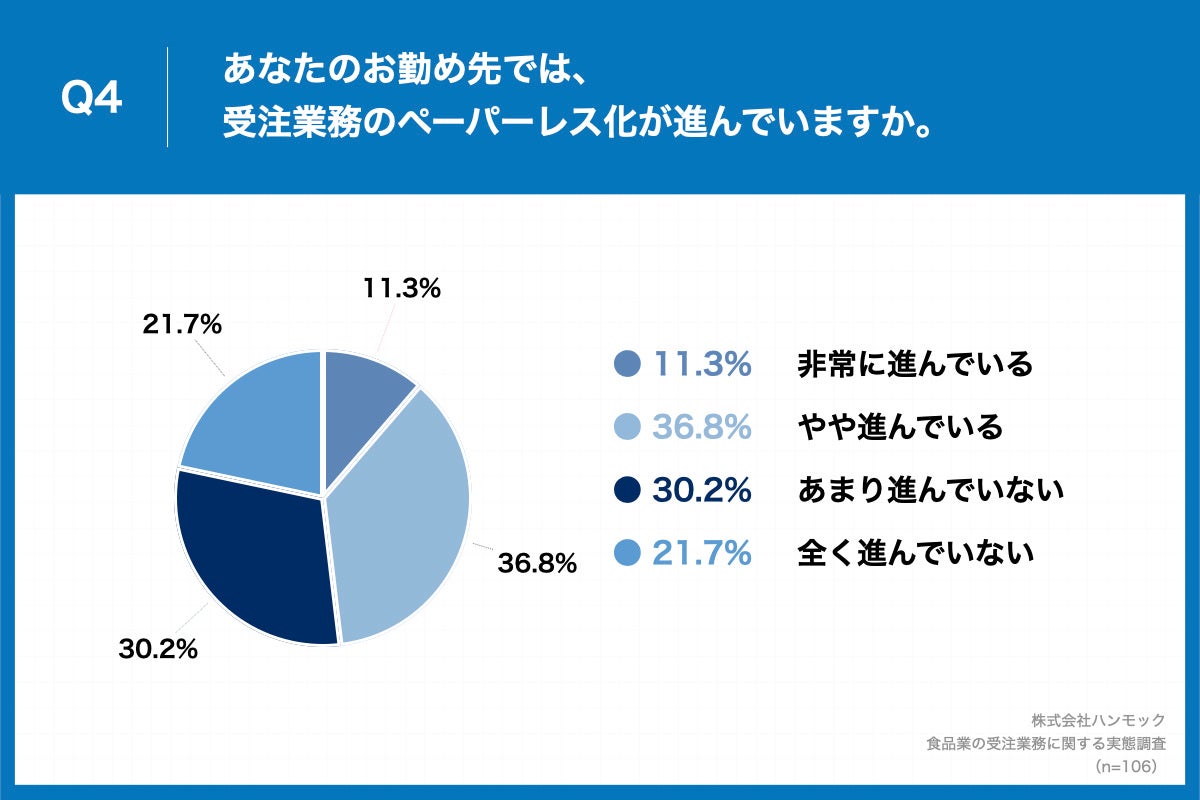

- 約5割の企業が、受注業務のペーパーレス化が進んでいない実態

「Q4.あなたのお勤め先では、受注業務のペーパーレス化が進んでいますか。」(n=106)と質問したところ、「あまり進んでいない」が30.2%、「全く進んでいない」が21.7%という回答となりました。

・非常に進んでいる:11.3%

・やや進んでいる:36.8%

・あまり進んでいない:30.2%

・全く進んでいない:21.7%

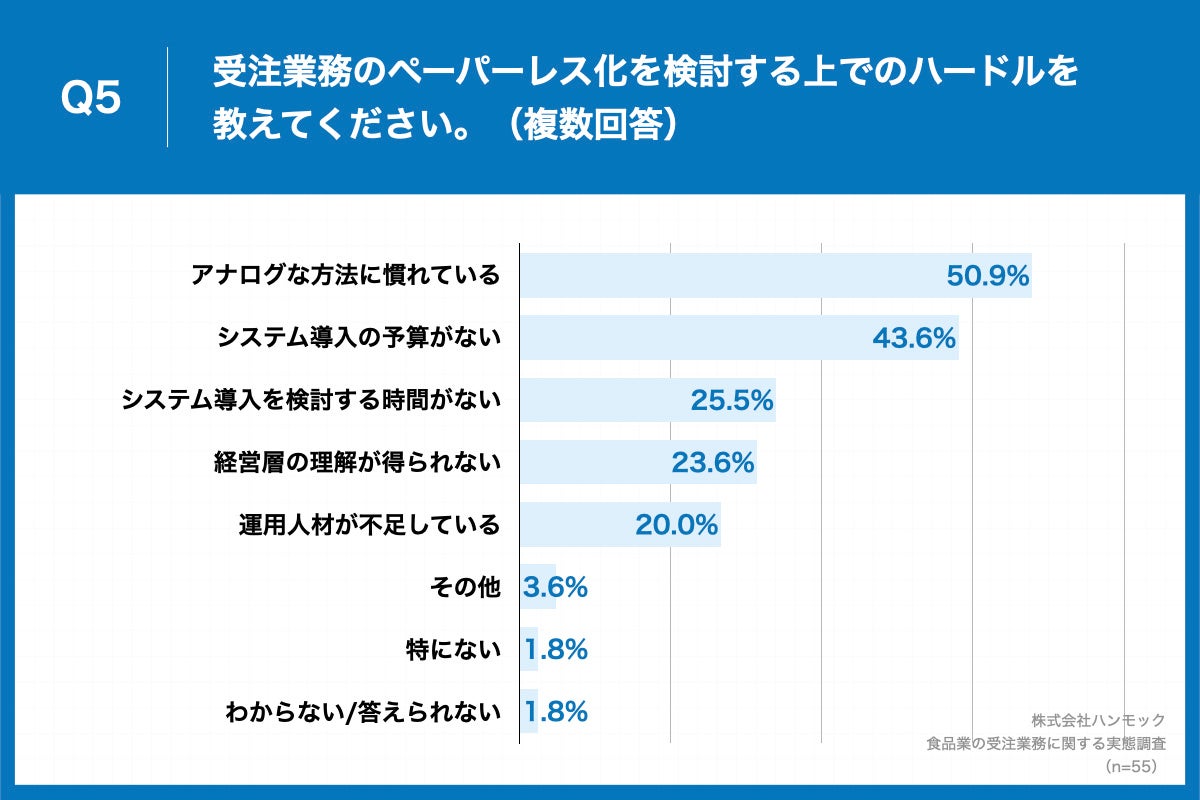

- 受注業務のペーパーレス化を検討する上でのハードル、「アナログな方法に慣れている」が約5割で最多

「Q5.Q4で「あまり進んでいない」「全く進んでいない」と回答した方に、受注業務のペーパーレス化を検討する上でのハードルを教えてください。(複数回答)」(n=55)と質問したところ、「アナログな方法に慣れている」が50.9%、「システム導入の予算がない」が43.6%、「システム導入を検討する時間がない」が25.5%という回答となりました。

・アナログな方法に慣れている:50.9%

・システム導入の予算がない:43.6%

・システム導入を検討する時間がない:25.5%

・経営層の理解が得られない:23.6%

・運用人材が不足している:20%

・その他:3.6%

・特にない:1.8%

・わからない/答えられない:1.8%

- 受注業務のペーパーレス化を検討する上でのハードル、「専門的な知識を持っている人がいない」や「取引先がペーパーレス化に対応していない」などの声

「Q6.Q5で「特にない」「わからない/答えられない」以外を回答した方に、受注業務のペーパーレス化を検討する上でのハードルがあれば、自由に教えてください。(自由回答)」(n=53)と質問したところ、「専門的な知識を持っている人がいない」や「お客様の了承を得る事が出来ていない」など37の回答を得ることができました。

<自由回答・一部抜粋>

・36歳:専門的な知識を持っている人がいない。

・42歳:お客様の了承を得る事が出来ていない。

・51歳:取引先がペーパーレス化に対応していない。

・23歳:予算や、高齢化により理解がしづらい。

・50歳:経営者のコスト感覚。

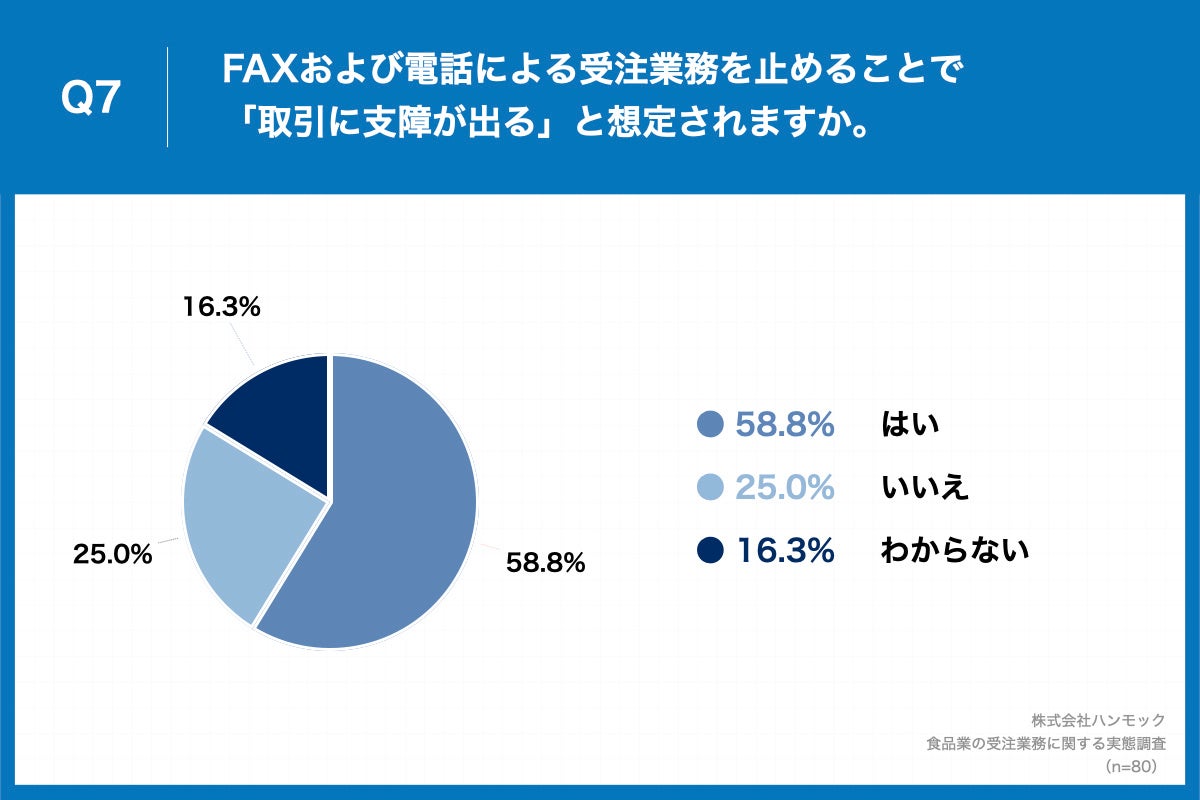

- 約6割が、FAXおよび電話による受注業務を止めることで「取引に支障が出る」と想定

「Q7.Q1で「FAX」「電話」と回答した方に、FAXおよび電話による受注業務を止めることで「取引に支障が出る」と想定されますか。」(n=80)と質問したところ、「はい」が58.8%、「いいえ」が25.0%という回答となりました。

・はい:58.8%

・いいえ:25%

・わからない:16.2%

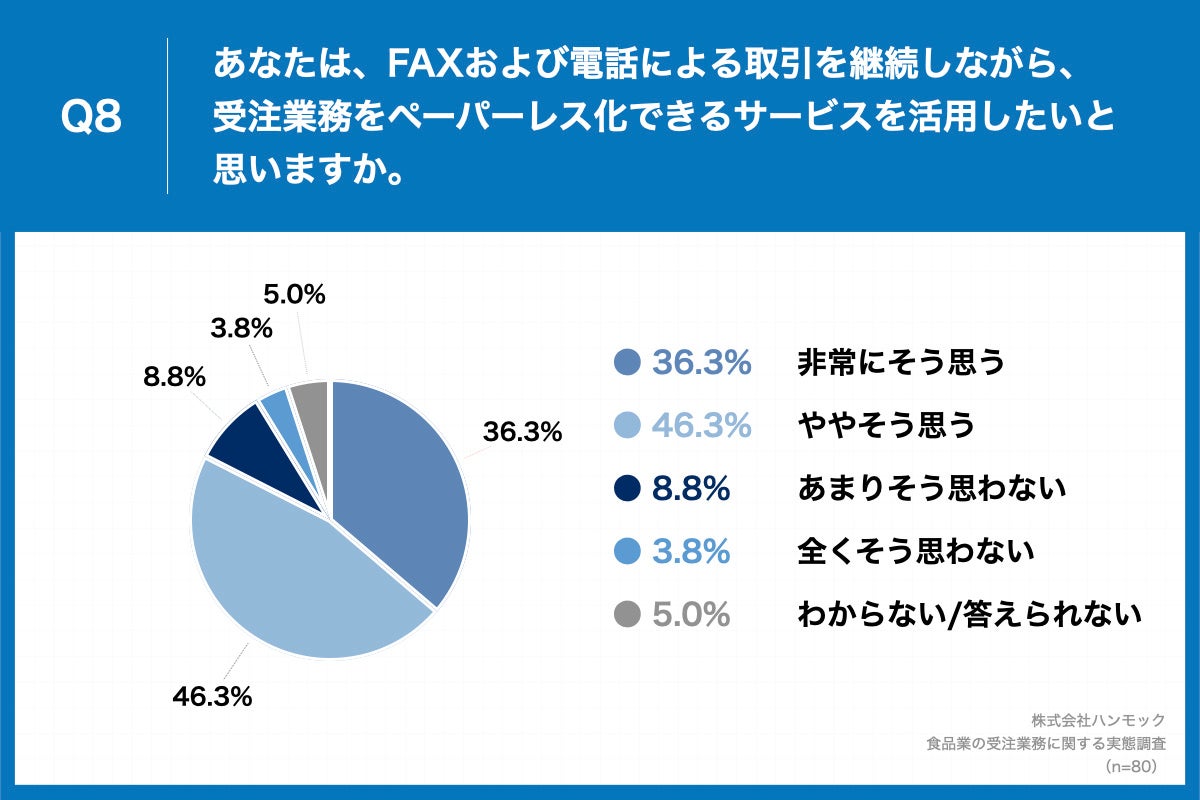

- 約8割が、FAXおよび電話による取引を継続しながら、受注業務をペーパーレス化できるサービスの活用を希望

「Q8.Q1で「FAX」「電話」と回答した方に、FAXおよび電話による取引を継続しながら、受注業務をペーパーレス化できるサービスを活用したいと思いますか。」(n=80)と質問したところ、「非常にそう思う」が36.2%、「ややそう思う」が46.2%という回答となりました。

・非常にそう思う:36.2%

・ややそう思う:46.2%

・あまりそう思わない:8.8%

・全くそう思わない:3.8%

・わからない/答えられない:5%

- まとめ

今回は小売・卸売業(食品)の受注業務に携わる方106名に、食品業の受注業務に関する実態調査を行いました。

食品の小売・卸売業において、約7割が「FAX」といったアナログな受注業務を実施しており、アナログな方法がゆえに、「注文書の手入力」や「注文確認の連絡」などといったことに手間がかかっている実態があることがわかりました。そのため、半数以上の企業が受注業務のペーパーレス化の推進が進んでいないことが伺えます。

受注業務のペーパーレス化を検討するうえのハードルとして、「今までのアナログ方法に慣れている」や「取引先がペーパーレス化に対応していない」などが挙げられ、また、多くがFAX受注業務を止めたら「取引に支障が出る」と想定していることから、FAX受注からの脱却は困難であることが判明しました。

一方で約8割が、FAX受注の仕組みを維持したまま、受注業務をペーパーレス化できるサービスの活用を希望しており、業務効率化にシステム導入は不可欠とも言えます。FAX受注管理システムを導入する際は「受注運用を変えずに手軽に導入できるか」について十分に検討する必要があるでしょう。

合わせて読みたい