消費者にとってオンラインショッピングは今や当たり前の購入チャネルとなっていますが、BtoBの領域でも企業がECサイトを開設し取引先とオンラインで取引する動きが進んでいます。特にコロナ禍でオフラインからオンラインでの取引に転換を迫られていることや、リモートワークへの切り替えを余儀なくされたことも、EC化を後押しする要因となっています。

しかしいざECサイトを構築するとなると、いくつかの課題が見えてきます。当記事では、BtoB EC 構築時のポイントを、「決済」に焦点を当てて詳しく説明いたします。

この記事の目次

BtoB ECの市場規模とEC化の必要性

BtoB ECの市場規模

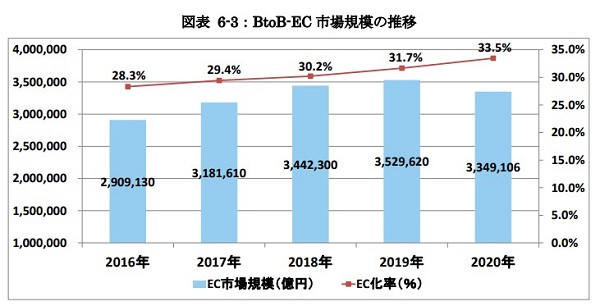

経済産業省が公表した電子商取引に関する市場調査によると、2020年のBtoB EC市場規模は2019年に比べてやや減少しています。しかしこれは新型コロナウィルス感染拡大の影響で旅行や飲食といった特定の業種における減少が反映されているにすぎず、市場規模が減少したにもかかわらず、むしろEC化率は前年比で1.8ポイント上昇して33.5%となっており、市場全体としてはEC化の動きが高まっているのが現状です。

(電子商取引に関する市場調査),経済産業省

そもそもなぜEC化は必要なのか

BtoB EC を始めるべき理由は2つあります。

理由①:販路拡大

1つは販路の拡大です。前述した通り、新型コロナウィルスの感染拡大を受けて、これまで新規開拓の主な方法の一つであった展示会や見本市の開催が見送られました。新規感染者数が落ち着いたタイミングで再び開催されていたケースもありますが、来場者数は以前ほどの水準には戻っていないのが現状のようです。またオミクロン株の流行のようにいつ新たな波がやってくるかもわからない状況下で、オフラインでの集客のみに頼ることは非常に危険です。

そこで展示会をはじめとするオフライン集客に代わり、新たな販路拡大の方法として取り組むべきなのがECサイトです。ECサイトであればこれまで足を運ぶことができなかった遠方のお客様や、展示会に来ておらずアプローチできていなかったお客様にも販路を拡大することができます。

理由②:業務効率化

もう一つの理由は業務の効率化です。対面の取引では取引先からの希望に応じて、メールやFAX、口頭ベースなど様々な方法で受注していると思います。受注方法が統一されていないだけでも作業が煩雑になるというデメリットが生じますが、さらに管理も紙やエクセルなどを使ったアナログな方法をとっていると、聞き間違いや誤入力による受注ミス、入力や確認にかかる作業負担が課題になります。

ECサイトであればこうした受注ミスがなくなり、受注業務が大幅に効率化できるのがメリットです。受注にかかる時間を削減し、本来の営業活動に集中できる環境を整えることができます。

BtoB ECにおける決済の課題

BtoB ECに必要な決済方法とは

実際にECサイトを構築するにあたっては、目的や予算に応じて構築方法や運用フローなどを事前に決めておく必要がありますが、BtoBで特に重要なのが導入する決済方法の選定です。

BtoB ECで準備するべき主な決済方法は下記が挙げられます。

- クレジットカード

- 口座振替(自動引き落とし)

- 銀行振込(前払い)

- 代金引換

- 掛売り(請求書払い)

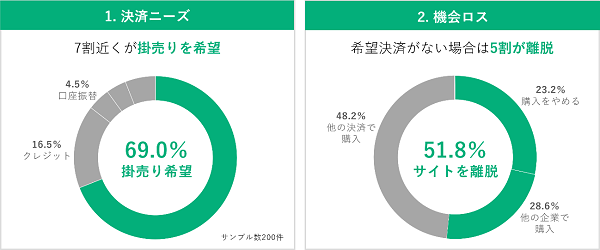

利用者にとって希望の決済方法があるかどうかは、購入を決めるうえで重要なポイントとなります。弊社が実施したアンケートでは、希望の決済方法がない場合、5割近くがそのサイトでの購入をやめてしまうということが分かっています。せっかくサイトに訪問してくれた顧客を取りこぼさないためにも、決済方法を充実させておきましょう。

またBtoBで特徴的なのは、掛売り(請求書払い)です。対面の取引では掛売りで決済することが一般的なため、ECでの取引であっても約7割の利用者は掛売りでの決済を希望しています。

掛売りを希望する割合と希望決済がない場合の離脱率を考えると、掛売りの導入は必要不可欠なのです。

BtoB ECに掛売りを導入するうえでの課題

いざ掛売りを導入しようと思っても、EC取引という特性上、2つの課題に直面します。

課題①:与信調査

まず1つ目が与信調査です。対面の取引では商談を経たうえで、業績や評点などの定量的な判断も含めた与信調査を行い、信用度を判断することができました。しかしECサイトでは顔を合わすことなく、全国各地の中小零細企業と取引をすることになります。そうした取引先の与信調査をしようとすると、情報収集だけでも膨大な時間がかかり、また情報が少ない場合には適切な限度額を設定することも難しいのが現状です。

課題②:請求業務の煩雑化

2つ目は請求業務の煩雑化です。販路が拡大することよって取引件数が増加すると、当たり前ながら請求書の発行業務に多くのコストが割かれることになります。特に請求周りということもあるので、件数が増えても請求ミスが発生しないように慎重に作業をしなければなりません。

さらに入金確認においても、請求先の担当者と振り込み人名義が異なる場合の確認や、請求金額と振込金額に相違がある場合の処理や対応が非常に煩雑になります。このような業務負荷に耐えられる体制を整えることができなければ、掛売りの導入は難しいといえます。

掛売り(請求書払い)への対応は決済代行サービスを使うべき

こうした課題があることから、ECサイトに掛売りを導入する場合は決済代行サービスを使うことをお勧めします。

決済代行サービスでは、与信管理から請求書発行、入金確認、督促まで、すべての業務を代行してくれます。サービスによっては未回収が発生した場合の保証もしてくれるので、どんな取引先とも安心して掛売りで取引をすることができます。

代行サービスを検討するにあたっては、費用感の比較も大事ですが、見落とされがちなのが与信の仕組みです。サービスによって与信審査の対象が注文内容なのか、取引先企業なのかといった違いもあります。

前者の場合は注文のたびに審査が発生しますが、後者の場合は初回取引時のタイミングで審査を行うため2回目以降の取引では審査が発生しません。取引の前提が単発であれば注文ごとの審査で問題ありませんが、継続取引が前提の場合は2回目以降の審査が発生しない企業与信の方がスムーズに運用できるといえます。

まとめ

せっかく販路拡大のためにECサイトを構築しても、適切な決済方法が用意されていなければ思ったように取引先を拡大していくことができません。特に掛売りはBtoB取引では一般的な決済方法ですので、かご落ちを防止し、継続的な取引にしていくためにも必要です。ぜひ本記事を参考に、サイト構築時には掛売りの導入を検討してみてください。

BtoB掛売り決済サービス「Paid(ペイド)」とは

「Paid」は、累計BtoB-ECサイトでの導入企業数No.1(※)の掛売り決済サービスです。与信管理から請求書発行、入金確認、督促まですべての請求業務を代行し、未回収が発生した場合も代金を100%保証します。

(※)日本マーケティングリサーチ機構 2021年9月期調べ。指定領域における検証調査。

▼ECサイトに導入しやすい特徴

- 中小零細企業から個人事業主まで幅広く与信審査できるノウハウがある

- なりすましや取り込み詐欺の疑いのある取引も自動で検知

- 継続取引を前提とした企業与信

- 提携カートが多い(提携先一覧)

多くのサイトに導入いただいた実績から、貴社に合った導入方法のご提案も可能です。サイト構築時の決済にお悩みでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。

https://paid.jp/fumi/r/serviceInquiry/input

合わせて読みたい