昨今の法改正により定期通販(サブスク)を行う事業者は苦境に立たされています。一部の事業者によって作られた継続率を伸ばすためのわかりづらい表現は消費者にとって安心して買い物ができる環境とはいえませんでした。その一方で、定期通販の仕組みは事業者にとって先の売上を予測しやすく、消費者にとっても日常的に使用する商品をお得に購入できる利点があります。今回は株式会社フロアスタンダードの高松 悠さんと株式会社バイモソフトの野田 優さん、ECAIの中の人の3名にShopify定期通販のトレンドや今後売上を伸ばすためにどのような取り組みが必要なのか伺いました。

この記事の目次

Shopifyサブスクを取り巻く課題

――まずは定期通販を行う上での現状の課題について、また、Shopifyで定期通販を実践するにあたって注意すべき点があればお話を聞かせていただけますか?

高松さん:現状の重要課題は「いかに新規のお客様に購入いただくか」だと思います。今に限らず昔からある課題だとは思いますが、2022年6月に消費者庁が特商法の改定を受けて、重要性が増しているのです。一部の定期通販事業者による、わかりづらく複雑な購入条件は、消費者の誤解を生み、クレームを増加させました。結果として、誰もがわかりやすく買い物ができるように特商法が改定されることになります。

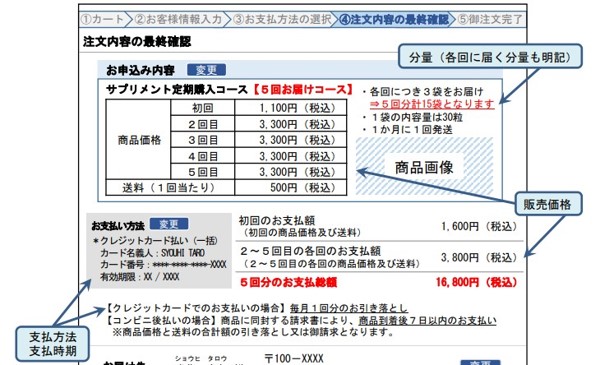

この改定により、3回購入が必須といった定期縛りがある場合は支払いの義務がある複数回分の合計購入金額など、ルールに則った表記を購入ボタン横に明記する必要が出てきました。騙し騙し定期購入へと誘導して売上を伸ばしていた事業者にとっては、この変更は死活問題になるでしょう。また、新規参入する上でも時代の流れとして、お客様に嫌われがちな定期通販をやることがチャレンジングになっているのです。

高松さん:加えて、Shopifyで定期購入するにはクレジットカードしか使えません。見ず知らずのブランドのサイトにクレジットカードを登録するのは怖いというお客様の声はよく聞くかと思います。何度かお客様が都度購入する中で、信頼を得てクレジットカードを登録していただける流れが多いのではないでしょうか。

また、商品を初めて認知いただく際にInstagramやFacebookなどのSNS広告や各面に表示されるディスプレイ広告を活用するかと思います。その広告を見て購入を検討したとして、クレジットカードでしか決済できなければ、手元にたまたまカードがないことでお客様は離脱してしまうでしょう。

野田さん:事業者視点で考えると、特に定期通販をやる上で転売ヤーの問題も考えなければなりません。定期通販では1回目に半額、2回目以降に定価で販売する手法が多く取られますが、初回のみ代金を支払い、フリマサイトで販売される問題が多発しています。利ざやを取れる商品が情報商材として公開されるため、同じ商品が一度に転売目的で大量購入されるのです。

アフィリエイト広告を活用して、注文がたくさん入ったと喜んでいても、転売ヤーや自作自演でキックバックをもらおうとしている可能性を考慮しなければいけません。日頃からアンテナを張って、全ての注文を目視でチェックしなければ気づくことが難しいくらい手口が巧妙になっているのです。

定期に縛られず、顧客と密接な関係を築く

――定期通販の業界で販売を続けることのハードルが上がっていること、とりわけShopifyでは決済の壁があり、他のカート以上に難易度が高いことがわかりました。それでもShopifyで定期通販を実現したいという事業者様は少なくないかと思います。今お話しいただいた課題に対して、どういった方法であれば解決できそうでしょうか?

高松さん:新規のお客様にいきなり定期購入を勧めるのではなく、価格や条件などの面からお買い求めやすい商品を単発で購入いただくことが大切です。Shopifyでは定期購入でなければ、後払い決済のpaidyやAmazon Payなど個人情報を直接サイトに登録しなくても利用できる決済手段が利用できます。複数回、単発で購入いただいてからお客様にとってのメリットを提示して、定期購入をしてもらう流れが必要です。

別の観点として、定期通販を行う上でCRMは欠かせません。一度購入したお客様にはメルマガやLINEで継続的に接客を行う必要があるでしょう。数年前まではお客様との接点がメルマガのみで完結している事業者様が多かったかと思います。昨今のトレンドではCRMを行う上で、メルマガに加えてLINEが欠かせないものになっているのです。

ECAI中の人:LINE公式アカウントは通常のプランだと性別や年代といった大きな区分でしかセグメントできません。そこで事業者様にECAIを導入いただくことで、ネットショップでの購入情報とお客様のLINEアカウントを紐づけできるようになります。

カートシステムとしてShopifyを採用している事業者様はShopifyアプリのMikawaya Subscriptionを導入することでECAIと連携可能です。そうすることで単発の方と定期の方、購入経路や商品などの購買データを活かしてLINEで情報発信ができるようになります。今まではメールでしかできなかったことが、LINEでも自然にできるようになると考えればイメージしやすいでしょう。

野田さん:メール・LINE・電話の中でどれが一番良いかと優劣をつけたがる方がいらっしゃいますが、できることなら全部やったほうが良いと思います。決済手段も同様に間口を広く設けることでお客様が自分で最も使いやすいものを選べますので。

LINE公式アカウント単体では、どのお客様にも同じ文面を全配信することしかできませんでしたが、ECAIを通してお客様の属性によってはノイズとなる情報を届けず、読んで喜んでいただける情報をお届けできるようになりました。また、事業者様にとっても、細かなセグメントにお送りできるようになったので、通数課金であるLINEのコストカットを実現できるのです。

ちなみにECAIとLINE公式アカウントを上手く活用すると、CRMだけでなく潜在顧客の集客から購買までの流れを作ることもできます。

新規集客の鍵はLINE公式アカウントのメディア化

――いきなり新規のお客様を定期購入に誘導しないことが、信頼関係を構築する上で少ない抵抗感でお買い物していただけそうですね。新規集客については課題を感じている事業者様が多いかと思いますが、どのようにLINE公式アカウントで集客をするのか教えていただけますか?

ECAIの中の人:通常の通販であればランディングページ(LP)を作成し、商品を説明するページを広告出稿すると思います。LINE公式アカウントを活用する場合は、まず販売予定の商品に興味を持ちそうな層のハウスリストを作成するところから始めます。ダイエット系の商品を販売するとしたら、ダイエットに関心のある層に向けて情報発信をするニュースサイトやキュレーションサイトといったメディアをLINE公式アカウント内で作るのです。

LINE広告経由で友だち登録をしてもらうと、1件あたり平均で500円かかります。5,000円の費用で10人が友だちになって、その内の1人に購入いただければCPA が5,000円です。

野田さん:メディアのテーマが広く興味を持ってもらいやすい恋愛系や占い系などであれば、LINE広告経由の友だち登録単価はかなり抑えられます。ただし、恋愛のように広いテーマの場合は例えばモテから物販へと繋がるシナリオを作る工夫が必要です。

LINEでもメールと同様のCRMを

――商品ブランドとは異なるLINE公式アカウントで集客し、自社商品の購買に繋げるということですね。一方で、商品購入後のお客様には商品ブランド名義のLINE公式アカウントで接客を行うのが自然な流れのように感じます。CRMについてはどのように実施するのが良いのでしょうか?

高松さん:まず商品を購入いただいたお客様がLINEの友だち登録をしやすい導線設計が必要です。注文完了後のサンクスページや同梱物など、お客様が必ず目にする場所にはQRコードを入れるようにしましょう。

ShopifyとMikawaya Subscriptionにある情報がECAIと紐づき、お客様が定期購入をしているかどうか、どの商品を、いつ購入いただいたかがわかった上で接客をLINEで行えます。また、ECAIではお客様の状態に合わせてセグメントを作成し、一斉配信やステップメッセージを活用できるのです。つまり、今までメールでしかできなかったクロスセルやアップセルの施策をLINEでもできるようになっています。

用途に合わせたLINE公式アカウントを運用しよう

――Shopifyで定期通販をやるならMikawaya SubscriptionとECAIの組み合わせで新規の集客からCRMまで一貫して対応できることがわかりました。冒頭では難易度が高いと感じたShopifyサブスクにも光が射したように感じます。コンセプトが異なるLINE公式アカウントを複数運用することは今後普通のことになるのでしょうか?

ECAIの中の人:運用する手が回るようでしたら自社ブランドのアカウント以外に、販売している商品ジャンルや訴求する切り口に合わせたメディアアカウントを運用できると良いのではないでしょうか。ECAIでは、メディアアカウント経由で購入したお客様をタグで識別できます。

識別したお客様には購入いただいた商品に合わせて、ステップメッセージのような形でコンテンツを定期的に配信可能です。メディアという性質上、ブランド専用アカウントほどコンテンツを絞る必要がなく比較的広いテーマで自然と次の購入に向けたナーチャリングが行えるようになります。

高松さん:弊社では「YOU TOKYO」というくせ毛の方向けのヘアケア商品を販売しています。自社の公式アカウントのみでは発信できるコンテンツの幅に限界を感じました。ブランドや商品の話ばかりをするのではなく、メディアの質を上げるためにLINE公式アカウントも自社ブランドとメディアを分けて運用するべきでしょう。

野田さん:メディアを運用するとき、テーマやコンテンツに困ったらAmazonでキーワード検索をすることがお勧めします。例えば「ダイエット 本」で検索して上位に表示されるのは売れ筋の本ばかりです。本のテーマやタイトル、コンセプトなど参考になる点はたくさんあります。自社のテイストに近いテーマで1冊選んで参考にしてはいかがでしょうか。

――最後に、Mikawaya SubscriptionとECAIそれぞれが今後お客様に対してどういった体験を提供していきたいかお聞かせいただけますか?

高松さん:Mikawaya Subscriptionのミッションはサブスクの購入体験を変えることです。「ユーザーが望まない商品を送りつけて売上を伸ばす」ことと、「綺麗事だけのECでは売上は上がらない」こと。この両極端である2つの課題の中間を取れる、登場人物全員が幸せになれる購入体験を日本のサブスクECのスタンダードにしたいと思っています。

定期通販のECサイトを作るだけでしたら弊社のサービスではなくても良いですが、今の日本のサブスクECの課題感を比較的かなり理解している立場だと自負していますので、そのための様々なご相談を受け付けています。

また、機能改善やCVRの改善施策は弊社が事業者の立場でShopifyを活用し、実際にサブスクを運用しているからこそ形にできるものです。常に現場でサブスクを続けてきたからこそ、お伝えできるものがありますので、Shopifyサブスクで真剣に売上を伸ばしたい方はお気軽にご相談ください。

ECAIの中の人:Shopifyで購入データをもとにLINEマーケティングをしたい方はぜひECAIを使っていただきたいです。月間1,000通までならLINE公式アカウントはもちろんのこと、ECAIも無料でお使いいただけます。アカウントが育つまで完全無料でスモールスタートできます。

特にサブスク・定期通販の領域で売上を伸ばしたい方は定期購入をしているかどうか区別して販促をする必要があるかと思います。ECAIと連携することで、LINE運用の自由度が格段に向上するため、まずは無料でお試しいただきたいです。

インタビューを通して:お客様のニーズと時代に合わせたコミュニケーションを

定期通販ではLP一体型フォームで商品の魅力を提示し、お客様の購買意欲を刺激する方法が今も主流ではありますが、CPAの高騰に伴い資金力がないと今のやり方では難しいと感じている事業者は少なくないかと思います。

その中で、今回のECAIを活用することによるLINEのメディア化。そしてShopifyアプリ「Mikawaya Subscription」との連携によって、従来のメール以上にお客様と柔軟なコミュニケーションを取ることができるようになりました。ECAIのアカウント発行は完全無料で行えるため、本記事をご覧いただいて気になった方は、まず登録してみてはいかがでしょうか。

▼ECAIアカウント発行はこちら

https://lp2.ecai.jp/?AD_CODE=0064_00000

合わせて読みたい