本記事では国内の成功事例をご紹介しますが、中長期で成果を出すための考え方や、効果を可視化するKPI設計など、実務に役立つテーマを掘り下げた【無料ホワイトペーパー】もあわせて公開中です。こちらもあわせてご覧いただければと思います。

・ライブコマース成功のTips

コミュニティ形成や「コマーサー」の育成など、中長期的な成功に向けた考え方やフレームワークを解説。

・ライブコマースを成功させるKPI設計の考え方

視聴・コメント・クリック数の3指標を軸に、KPIの立て方やPDCAの回し方を実践的に紹介。

近年、EC(電子商取引)市場は拡大の一途をたどっています。経済産業省の統計によれば、2023年の日本国内BtoC-EC市場規模は約24.8兆円(前年比+9.23%)に達しました。コロナ禍をきっかけに消費者のオンライン購買志向が高まり、この傾向は現在も定着しています。また、ライブ配信で商品を紹介・販売する「ライブコマース」は、非対面で顧客と繋がれる手法としてコロナ禍中に注目を集め、社会が落ち着いた今も双方向の高いエンゲージメント効果ゆえに引き続き活用されています。

ライブコマースは中国で爆発的な成長を遂げたことでも知られます。中国では2020年時点でライブコマース市場規模が約22兆円に達したとの推計もあり、その成功を追い風に日本でも今後の市場拡大が期待されています。一方、日本国内での認知度はまだ高くありません。NTTコム リサーチの2023年調査によると、ライブコマースを「知っている」人は日本では約31.9%にとどまり、実際に視聴した経験がある人は約3.9%に過ぎません。しかし視聴経験者のうち半数以上(54.8%)が実際に商品を購入したというデータもあり、ライブコマースには視聴者の購買意欲を高める大きな潜在力があることがわかります。こうした背景から、近年は日本国内でもライブコマースを導入して成果を上げる企業が増えてきました。

本記事では、日本におけるライブコマースの成功事例9選を、成功のポイント(要因)別にご紹介します。ライブコマースが注目される理由や活用方法の解説を交えつつ、各事例がなぜ成功したのかに焦点を当てて解説します。ライブコマースの導入を検討しているEC事業担当者の方は、ぜひ自社施策のヒントとしてお役立てください。

綿引 紀教

パロニム株式会社

2009年サイバード入社後、PM・チームマネジメントを経験。自社サービスが行き詰まったMBO直後の企業で受託開発にピボットし、3年で業績をV字回復させバイアウトを実現。2020年よりパロニムに参画し、PdM組織の立ち上げや「Tig」の開発体制を牽引。現在はCOOとして、技術とビジネスの両面からインタラクティブ動画×コマースの事業成長を推進している。

この記事の目次

ライブコマースが注目される理由

まず、ライブコマースがなぜこれほど注目されるのか、その背景を簡単に整理します。

- 双方向コミュニケーションによる信頼醸成:ライブコマースではリアルタイムで視聴者からコメントや質問を受け付け、配信者がそれに応答できます。従来の画像・テキスト中心の通販よりも双方向のやり取りによって信頼感や臨場感が生まれ、購買意欲を高めやすい点が注目されています。まるで店舗で店員と会話しながら買い物をするような体験がオンライン上で可能になるのです。

- 即時性・限定感による購買促進:ライブ配信中に「今すぐ購入できます」「配信限定の割引コードはこちら」といった訴求を行うことで、視聴者の衝動買いを喚起できます。生配信の臨場感や数量・時間限定のオファーが組み合わさることで、視聴者に「今買わなければ」という行動を促しやすいのも特徴です。

- SNS連携による拡散力:多くのライブコマース配信は、SNSと連動して告知・集客が行われます。視聴者が配信内容をシェアしたりコメントしたりすることで話題が拡散し、新たな顧客層へのリーチも期待できます。配信プラットフォームがInstagramやTikTokなどSNSの場合は特に拡散力が高く、ライブ配信から一気に認知度を広げることも可能です。

- 商品理解の向上:ライブ映像によって商品の使用感やサイズ感、質感などを実物に近い形で伝えられるため、視聴者の商品理解が深まります。使い方の実演やコーディネート提案などもでき、静的な商品ページでは伝えきれない魅力をアピールできる点もメリットです。

このような理由から、ライブコマースはECにおける新たな有力手法として注目されています。それでは、具体的に日本ではどのようなライブコマース施策が成功しているのか、成功要因別に9の事例を見ていきましょう。

成功事例9選:ライブコマースの成功要因別に見るケーススタディ

日本企業のライブコマース成功事例を、共通する成功要因ごとにグルーピングして紹介します。それぞれの要因ごとに、該当する事例とその概要、成功したポイントを解説します。

1. オンラインとオフラインを連動したキャンペーンで話題を創出

ライブコマースとリアルのイベントを組み合わせることで大きな話題を生んだケースです。オンライン配信と実店舗・リアルイベントを連動させることで相乗効果を狙い、多くの顧客を惹きつけました。

三井ショッピングパーク「いいモノ厳選!ららぽーと百名品」

– 三井不動産が運営する商業施設・ららぽーとで企画された大型キャンペーンです。各施設の人気ショップから厳選した計100点の名品を紹介するライブコマースを実施し、実店舗でのイベントとも連動しました。配信には施設スタッフやゲストインフルエンサー(モテクリエイターとして人気のゆうこす氏など)も登場し、商品の魅力やコーディネートを楽しく紹介。視聴者は配信を見ながら気になった商品をその場でオンライン購入できる仕組みも提供されました。オンライン上の盛り上がりが店舗集客にも波及し、リアルとオンライン双方で顧客体験を高めた好例です。

カインズ「カインズデザイン展」WEB連動ライブイベント

– 大手ホームセンターのカインズが期間限定で開催したデザイン商品キャンペーンです。実店舗(表参道や有楽町など)での展示会に合わせて、「Tig LIVE」を活用したライブコマース配信を実施しました。配信ではメーカー27社とコラボした限定デザイン商品を次々と紹介し、視聴者からの質問やコメントにもリアルタイムで回答。普段店頭では得られない開発秘話やデザインのこだわりを聞ける配信内容に視聴者も熱中し、限定商品のオンライン販売にもつながりました。リアルイベントの来場が難しい遠方のファンにも訴求でき、オンライン視聴×限定商品×実店舗イベントの三位一体で大きな反響を得た事例です。

これらのケースでは、単に商品をライブで売るだけでなくリアルの場と連動させた特別感が成功のポイントでした。ライブコマースをキャンペーン施策の一環に組み込むことで、オンライン・オフライン両方のチャネルから話題を喚起し、ブランド全体の盛り上がりにつなげています。視聴者にとっても「イベントに参加している」という高揚感が生まれ、購買意欲の向上に寄与しました。

2. 新商品・限定商品のライブ発表で購買意欲を喚起

新作やコラボ商品をライブ配信で発表し、その場で購入につなげたケースです。話題性の高い商品の発売にライブコマースを組み合わせることで、熱心なファン層を取り込み即時の売上につなげました。

ABCマート×NIKEの限定スニーカー発売ライブ

– 靴小売大手のABCマートは、人気ブランドNIKEとのコラボスニーカー発売時にライブ配信を実施しました。新商品のデザイン特徴や履き心地を詳しく紹介しつつ、視聴者から寄せられるサイズ感や在庫に関する質問にも回答。発売開始と同時に視聴者がオンライン購入できるよう誘導、ライブならではの臨場感ある商品プレゼンと「リアルタイムで買える」仕組みで、ECサイトへのトラフィックと売上を一気に伸ばした成功例となりました。

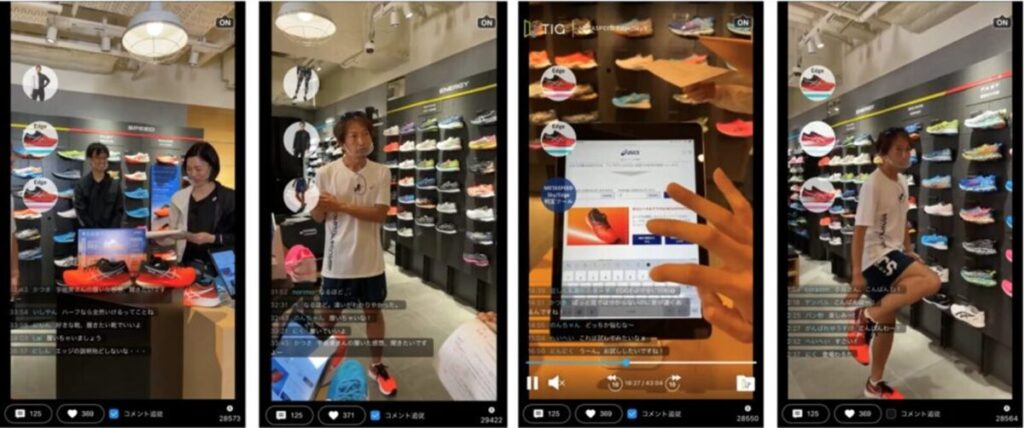

アシックス(ASICS)新商品発表ライブ

– スポーツメーカーのアシックスは、新作ランニングシューズの発表会をオンラインでライブ中継しました。トップアスリートや開発担当者が出演し、製品開発ストーリーや機能を実演を交えて紹介。従来であれば記者発表会や店頭イベント中心だった新商品の披露を、ライブ配信に置き換えることで全国のファンに同時発信しました。視聴者はチャットで質問し、開発者から直接回答を得ることで製品への理解と期待が高まり、その場でオンライン予約・購入へと誘導されました。

MARK STYLER「新作コーディネート紹介」ライブ

– ファッションブランドを多数展開するMARK STYLERでは、新作アイテムを使ったコーディネート提案をライブコマースで配信しました。モデルが実際に新作服を着用し、スタイリストがポイントを解説。シーズン立ち上がりのタイミングでライブ配信を行うことで「今すぐこのコーデ一式が買える」環境を整え、視聴者の購買意欲を刺激しました。コメント欄で「色違いはありますか?」などの質問にも即答することで不安点を解消し、スムーズな購買につなげています。

H&M「キッズ新作おすすめコーデ」ライブ

– グローバルファストファッションのH&M日本法人も、子供服の新コレクション発売に合わせライブコマースを実施しました。子どもモデルたちが登場し、新作キッズウェアの着用イメージを楽しく紹介。店舗に行けなくてもライブ視聴で最新ファッションがチェックでき、そのままECサイトで購入可能という手軽さが支持されました。コメント機能を通じて「コーデのサイズ展開は?」「洗濯はしやすい?」といった保護者からの疑問にもリアルタイムで回答し、安心して購入できる環境を作りました。

これらの事例では、商品リリースのタイミングとライブ配信を連動させることで、視聴者の盛り上がりをそのまま売上に結び付けています。新商品・限定商品は元々注目度が高く、ライブで詳細を知り即購入したいというニーズと相性が良いと言えます。配信中に直接商品ページやカートへ誘導できるライブコマースならではの強みを活かし、「知った瞬間に買える」導線を用意した点が成功の秘訣です。また、このようなライブ施策の効果を最大化するには事前にKPI(視聴者数やコメント数、クリック率など)の目標を設定し、結果を分析して次回に活かすことも重要です。ライブコマース特有の指標設計について詳しく知りたい方は、無料資料『ライブコマースを成功させるKPI設計の考え方』も参考になります。

3. 専門知識や物語性を活かした配信でファンを育成

商品の専門知識やストーリーを前面に出し、視聴者に価値ある情報提供を行うことでファン化につなげたケースです。単なる商品紹介にとどまらず、視聴者の学びや共感を誘う内容が特徴となっています。

ペルノ・リカール・ジャパン「ワインアンバサダーによるワインの楽しみ方紹介」

– 世界的酒類メーカーであるペルノ・リカールの日本法人は、自社のワインブランド普及の一環でライブ配信を活用しました。プロのワインアンバサダーが出演し、ワインの選び方やテイスティングのコツ、料理とのペアリングなど「ワインを楽しむための知識」をレクチャーする内容です。ただ商品を売り込むのではなく、視聴者がワインに詳しくなれる有益な情報提供に徹したことで好評を博しました。結果として配信中に紹介したワインの注文も伸び、教育的コンテンツがブランドファンの育成と販売増加に結び付いた事例です。

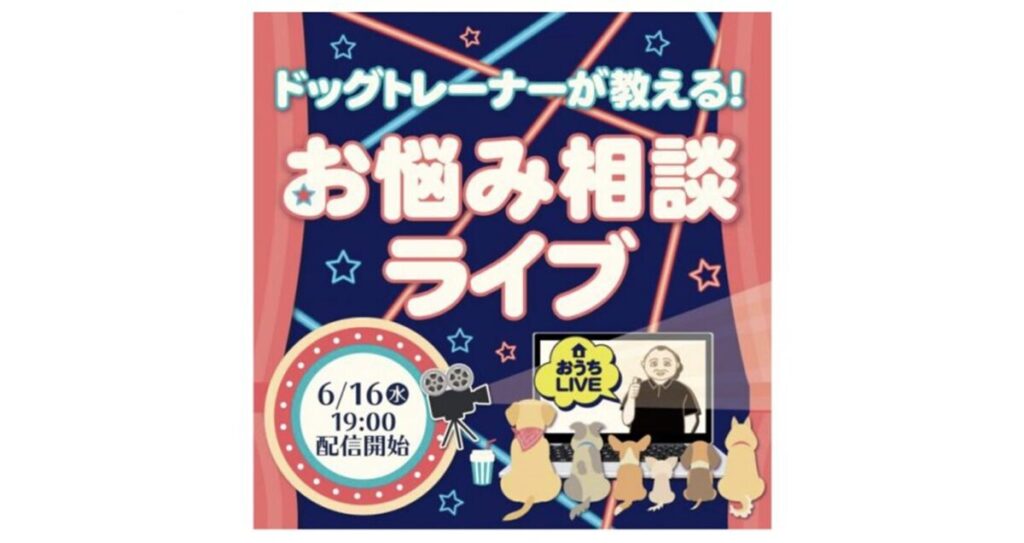

ペットショップのコジマ「お悩み相談ライブ」

– ペット用品販売大手のコジマでは、ペットオーナー向けにお悩み相談形式のライブコマースを行いました。獣医師やペットケアの専門スタッフが出演し、視聴者から寄せられるペットの健康管理やしつけに関する悩みにリアルタイムで回答。その中で適切なペットフードやケア用品も提案しましたが、あくまで視聴者の課題解決を主目的とした配信としたことで信頼感を獲得しました。「相談に乗ってもらえる」という安心感から顧客ロイヤリティが向上し、結果的に関連商品の売上増にもつながっています。

ワッツ「オンラインショップ人気商品・SDGs商品紹介ライブ」

– 100円ショップチェーンのワッツは、自社ECサイトの集客施策としてライブコマースを実施しました。配信ではオンラインショップで人気の商品や話題のSDGs関連商品をピックアップし、開発背景や使い方の工夫など商品にまつわるストーリーを交えて紹介しました。例えばエコ素材を使った日用品であればその環境への配慮ポイントを語るなど、単なる安さだけでない付加価値を訴求。視聴者は商品知識を深められると同時に企業の理念にも共感し、「このお店から買いたい」というファン化につながりました。

このように、専門知識や物語性を打ち出したライブコマースは短期的な売上より中長期的なファン育成に重きを置いている点が特徴です。実際、ライブコマース成功の鍵は「短期的な販売成果に固執せず、顧客とのコミュニケーションやコミュニティ形成を重視すること」にあるとも言われています。自社商品に深い愛情と知識を持つ「伝道師(=コマーサー)」的な存在を育成し、視聴者が楽しめる配信を継続提供していくことでブランドの熱心なファンを増やすことができます。こうした視点は単発の売上以上に将来的なLTV(顧客生涯価値)向上につながる重要な戦略と言えるでしょう。より詳しい戦略については、無料ホワイトペーパー『ライブコマース成功のTips』でも解説されています。

4. 視聴者との双方向コミュニケーションで信頼関係を構築

ライブコマース本来の強みである双方向性を最大限に活用し、視聴者との距離を縮めたケースです。コメント機能やチャットを駆使して視聴者参加型の配信とし、ロイヤルティ向上や信頼醸成につなげました。

前述の各事例でも触れましたが、ライブ配信中に視聴者から寄せられるコメントへの対応は成功の重要ポイントです。例えばカインズの配信では「この商品の色違いは?」「在庫はどれくらいあるの?」といった質問に即座に答え、視聴者の不安や疑問をその場で解消していました。ペットショップコジマのお悩み相談ライブのように、配信そのものを視聴者参加型のQ&A形式にすることで大いに盛り上がったケースもあります。視聴者が能動的に関われるライブは満足度が高く、「またこの配信を見たい」というリピート視聴にもつながりやすくなります。

双方向コミュニケーションを充実させるため、配信画面上にリアルタイムでコメントを表示したり、投稿した視聴者の名前を呼んで会話する工夫を凝らす企業も増えています。視聴者側も「自分のコメントが取り上げられた!」という体験が得られるため、親近感が湧きやすくなります。結果としてブランドや配信者への信頼感情が醸成され、商品購入への心理的ハードルが下がるのです。

さらに、コメント数や視聴者のリアクション数はライブコマース成功の重要なKPIにも位置付けられます。例えば「視聴者一人あたり1件以上コメントしてもらう」ことを目標に掲げるなど、エンゲージメントの度合いを数値で捉えて改善していく企業もあります。実際にライブ配信中の視聴維持率やコメント率は、購買転換率とも相関する傾向が報告されています。双方向コミュニケーションを軸に据えたライブ施策では、配信後に視聴者数・コメント数・クリック数などのデータをしっかり分析しPDCAを回すことで継続的な成功につなげているのも特徴です。

双方向性を活かしたライブコマースの成功事例から学べるのは、「お客様との対話こそが信頼を生み、ひいては売上につながる」というシンプルな真理です。チャット一つひとつに真摯に向き合い、オンライン上に自社のファンコミュニティを築くつもりで取り組むことが、ライブコマース成功への近道と言えます。

まとめ~ライブコマース成功の秘訣と今後の展望

日本のライブコマース成功事例9選を、主な成功要因ごとに見てきました。各事例に共通して言える成功の秘訣は、「ただライブ配信で商品を売る」のではなく、ライブならではの付加価値を最大化する工夫にあります。具体的には:

- キャンペーンやイベントとの連動:ライブ配信をマーケティング施策全体の中に位置付け、オンライン・オフラインの相乗効果で話題喚起すること。

- 新商品や限定商品の活用:注目度の高い商品にライブコマースを掛け合わせ、発売の熱気を逃さず即時購入につなげること。

- 付加価値コンテンツの提供:専門知識や物語性、相談対応など、視聴者に「観て良かった」と思わせる価値提供を行いファン化を促進すること。

- 双方向のコミュニケーション:コメントへの丁寧な対応や参加型企画で視聴者との距離を縮め、信頼関係を構築すること。

こうしたポイントを押さえつつ、自社の商材やブランドに合った形でライブコマースを活用すれば、従来のECにはない強力なエンゲージメント効果と売上向上が期待できます。ライブコマース市場は日本ではまだ発展途上ですが、だからこそ今取り組むことで競合優位性を築ける余地が大きい分野と言えるでしょう。実際、ライブコマースを通じて得た顧客からのフィードバックやコミュニティは他のマーケティング施策にも活かせる貴重な財産となります。

最後に、ライブコマース成功の更なる秘訣やKPI設計の方法について詳しく知りたい方は、以下の無料ホワイトペーパーもぜひご参照ください。

- 『ライブコマース成功のTips』 – ライブコマース導入企業が押さえるべき考え方やフレームワーク、理想的な配信者像(コマーサー)など、中長期的な成功のポイントを解説した資料。

- 『ライブコマースを成功させるKPI設計の考え方』 – 視聴者数・コメント数・クリック数の3指標を軸に、目的別に効果測定する方法やPDCAの回し方をまとめた実践ガイド。

ライブコマースを上手に活用し、ぜひ貴社ECビジネスのさらなる成長につなげてください。ライブならではの臨場感とコミュニケーションで、オンラインショッピングに新たな価値を生み出していきましょう。

あわせて読みたい