株式会社マイスタースタジオ(本社:大阪府大阪市北区、代表取締役:妹尾優)は、全国の男女500人を対象に「レビュー記事に関する意識調査」を実施しました。

特定の商品・サービスについて、「使用・利用した体験」や「評価」をまとめたものがレビュー記事です。通販サイトの口コミと比較すると、より体系的かつ詳細な情報が掲載される傾向があるため、商品を比較検討する際に参考にしている消費者は多いと考えられます。

しかしながら、レビュー記事の中には参考にならないものも存在します。

そこで今回、口コミ探索サービス「みん評」を運営する株式会社マイスタースタジオは、全国の男女500人を対象とした「レビュー記事に関する意識調査」を実施しました。

この記事の目次

調査概要

調査対象:全国の男女

調査期間:2025年5月1日~5日

調査機関:同社調査

調査方法:インターネットによる任意回答

有効回答数:500人(女性350人/男性150人)

回答者の年代:10代 1.0%/20代 15.6%/30代 35.8%/40代 26.4%/50代以上 21.2%

調査結果サマリー

・商品やサービスを調べるときにレビュー記事を参考にする人は95.8%

・参考になるレビューの特徴1位は「デメリットも記載されている」

・参考にならないレビューの特徴1位は「メリットしか書いていない」

・レビュー記事が商品やサービスの購入・利用のきっかけになったことがある人は94.8%

商品やサービスを調べるときにレビュー記事を参考にする人は95.8%

全国の男女500人に、「商品やサービスを調べるときにレビュー記事を参考にするか」という質問をしたところ、参考にする人は「よくする」「たまにする」を合わせて95.8%に達しました。

レビュー記事は、消費者が商品を検討する段階において重要な情報源となっていることがわかります。

購入前にレビュー記事を参考にする理由としては、「失敗を避けたい」「商品の使用感などをあらかじめ把握して、安心して購入したい」という心理があるためと考えられます。

参考になるレビューの特徴1位は「デメリットも記載されている」

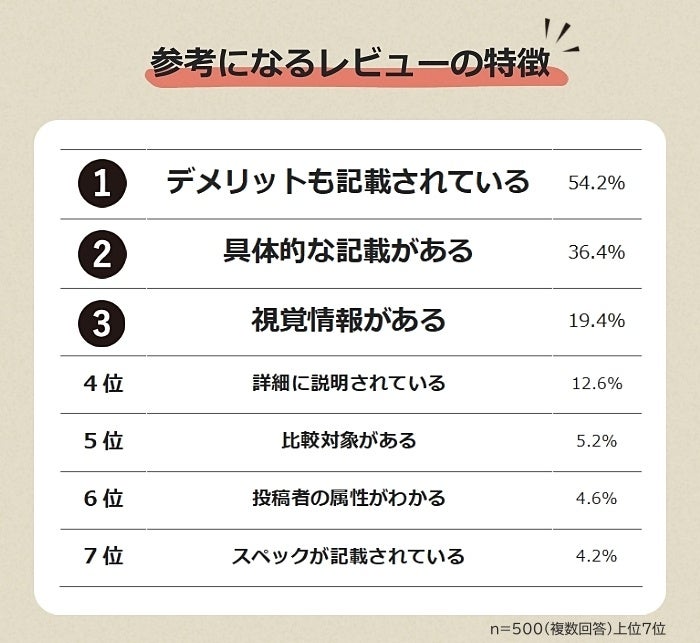

「参考になるレビューの特徴」の圧倒的1位は「デメリットも記載されている(54.2%)」で、半数以上の人から回答がありました。2位「具体的な記載がある(36.4%)」、3位「視覚情報がある(19.4%)」と続いています。

上位の回答から、消費者がレビュー記事を読む際に重視するポイントは、「信頼性」「具体性」「視認性」の3つに分類できると考えられます。情報が具体的で写真などの視覚情報で証拠が提示されることで、信頼性が高まると考えられます。

1位 デメリットも記載されている

・メリットよりも、デメリットを多く書いてあるほうが参考になる(20代 男性)

・良いレビューよりも悪いレビューを読むようにしています。デメリットを踏まえてでも欲しいと思えるかがわかるので、悪いレビューは助かります(30代 女性)

・良いレビューより悪いことを書いているレビューのほうが参考になります。良いところばかり見ていると、実際利用した際にがっかりすることも多いので(50代以上 女性)

メリットだけを強調する記事は「サクラ・ヤラセではないか」と疑われる傾向があります。実際に「良い評価を信じて購入したが期待外れだった」という失敗経験から、デメリットに注目するようになった人も少なくありません。

それに対して、デメリットも記載しているレビュー記事は「誠実」「率直」という印象を与え、信頼されやすい傾向にあります。

また、アンケート結果からは「悪い部分も理解したうえで、納得して購入したい」「購入後のギャップを最小限にしたい」という消費者心理も見えてきました。デメリットを知ることで、自分が購入・利用しても後悔しないかどうかを判断しやすくなります。

2位 具体的な記載がある

・実際に使ってみてどうだったか、具体的なレビューがいいです。例えば機械なら「使用感」や「すぐ壊れた」などの情報、食品なら「味」や「調理の簡単さ」の情報など(30代 女性)

・文章が具体的で、読んでいると使い勝手がイメージできる(40代 男性)

・使っているから書ける具体性のあるレビューであること(50代以上 女性)

実体験に基づいた具体的なレビューは、ネットやカタログで調べればわかるようなスペックだけでなく、「実際の利用シーン」や「消費者が感じる価値」を伝えることができます。

レビュー記事に具体的な記述があると、消費者は「自分自身の使用シーン」を明確にイメージできるようになります。例えば「屋外で使いたいけど、不向きではないか」「不器用な自分でも簡単に使えるか」などの疑問に答えられます。

また、具体的な情報があることで「実際に使用した経験に基づいて書かれている」という信頼感も生まれます。

3位 視覚情報がある

・商品レビューの場合は、大きさや色味がわかる画像や動画が添付されているもの。また画像や動画がなくても、「公式の写真より青みが強いです」など言葉でわかりやすく説明されていると参考になる(20代 女性)

・文字だけでなく、画像や動画での検証や考察がなされていること。視覚情報があるだけでわかりやすい(30代 男性)

・その商品やサービスを実際に使っているとわかることが最も重要。写真や動画があると信憑性が高まるため、まずはイメージできるものがあるか探します(40代 男性)

照明やカメラの条件により、公式サイトの商品画像と実際の色味が異なることはよくあります。実際に商品・サービスを利用した人が撮影した写真や動画があると、質感や色味などがより正確に伝わります。

また、実物の写真・動画は実際に使用している証拠にもなるため、レビュー記事の信頼性向上に貢献します。

4位 詳細に説明されている

・丁寧な文章で、体験談などを詳しく書いてある(10代 女性)

・細かいことまで書かれている内容があること(30代 男性)

・「良かった」などだけではなく、「どこが」「どのように」など、ちゃんと詳細が記載されていると参考になる(40代 女性)

詳しいレビューは「実際に使用して得た感想」の裏付けとなり、信頼性を高めます。一般的に、実際に使用していなければ詳細なレビューを書くことは難しいと考えられているためです。

また、説明が詳しいと商品のスペックや利用シーンもよく理解でき、参考にしやすくなります。例えば単に「美味しい」と書くのではなく、「唐辛子がきいていて、ピリ辛で美味しい」と書かれているだけでも、自分の好みに合うかどうかを判断しやすくなります。

5位 比較対象がある

・他社の商品やサービスと比較されているとかなり参考になる(30代 男性)

・類似品との比較が書かれている。使用感などの感想をもとにした比較ならいらないが、スペックなどを比較してくれると、自分で調べる手間がへって参考になる(40代 女性)

一つの商品だけを取り上げたレビュー記事では、「この商品が自分にとって最適なものなのか」を判断するのが難しい場合があります。レビュー記事を読みながら「良さそうだけど、もっと良い商品があるのでは」と考えてしまう消費者も少なくありません。

そのため、同じジャンル・価格帯・機能の商品との比較情報があると、より参考にされやすくなります。

また「ターゲット別におすすめしてくれると参考になる」という回答もありました。複数商品を比較したうえで「△△の理由で、○○な人には商品Aがおすすめ」と提案する記事も、参考にされやすいようです。

参考にならないレビューの特徴1位は「メリットしか書いていない」

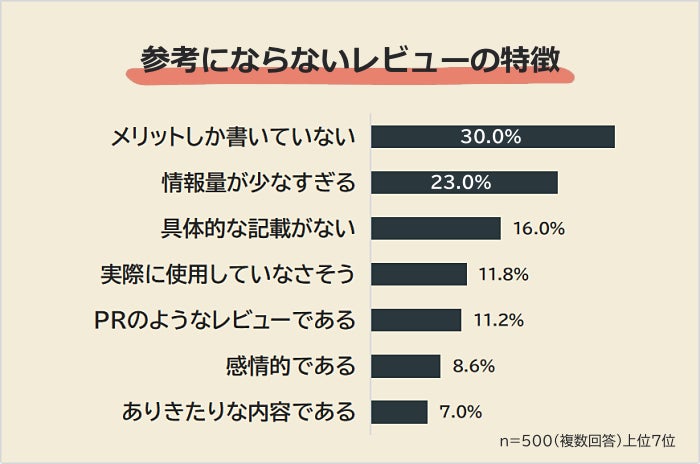

反対に「参考にならないレビューの特徴」を尋ねたところ、最も多かった回答は「メリットしか書いていない(30.0%)」でした。

続いて2位「情報量が少なすぎる(23.0%)」、3位「具体的な記載がない(16.0%)」、4位「実際に使用していなさそう(11.8%)」という結果になりました。

「参考になるレビューの特徴」の裏返しになる項目が多くランクインしており、「表面的かつ偏った内容では参考にならない」と感じる消費者が多いことがわかります。

1位 メリットしか書いていない

・気持ち悪いほどにベタ褒めしてるレビューは、まったく参考にならない(20代 男性)

・やけに褒めてばかりの文章や、整いすぎていてキレイすぎる文章だと、「お金もらって書いた人かな?」と思ってしまいます。「何も言うことなし、最高です!ここのお店以外絶対に考えられません!」みたいな、テンションが高く褒めすぎている文章は怪しいと思っています(30代 女性)

・商品を必要以上に褒めちぎっていると、サクラではないかと疑ってしまう(40代 女性)

メリットや称賛だけで構成されたレビュー記事は、信頼性に欠けると受け取られる傾向があります。どんな商品やサービスにも、誰にとっても全くデメリットがないというケースは珍しいためです。過剰な称賛は不自然さを感じさせ、かえって不信感を招いてしまうことがわかりました。

リアルなレビュー記事として共感を得るためには、メリットとデメリットのバランスが重要といえるでしょう。

2位 情報量が少なすぎる

・内容が薄いものは参考になりません(30代 女性)

・「良かった」「悪かった」だけで、情報がほとんどない(40代 女性)

・レビュー記事が全体的に短く、商品やサービスに関する内容が伝わらない場合。「わざわざレビューする必要があるのか?口コミする必要があるのか?」と感じるくらい大したことのないレビューや口コミが多い場合、まったく参考にならないと感じます(40代 男性)

短文や一言だけのレビューは、判断材料として機能しにくい傾向があります。レビュー記事を読む消費者は「購入前の不安を解消したい」「公式・販売サイトでは得られない情報を補いたい」と考えているからです。

不安を解消するためには十分な情報量が必要です。冗長に書く必要はありませんが、「どのように使用したか」「なぜ良かった・悪かったと感じたのか」といった理由を明記することが重要だと考えられます。

レビュー記事が商品やサービスの購入・利用のきっかけになったことがある人は94.8%

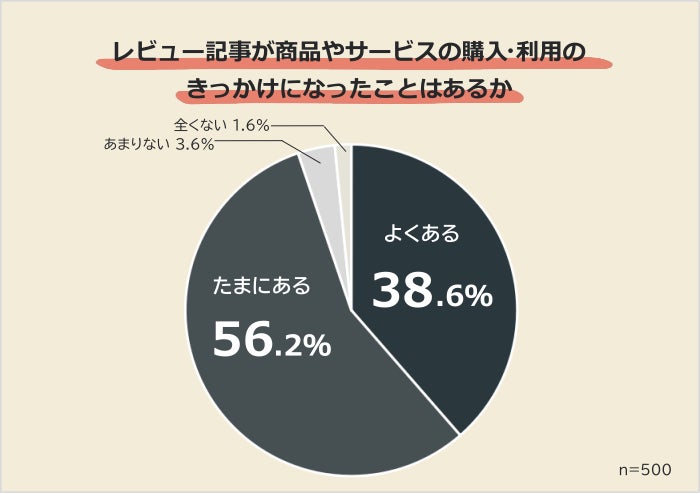

「レビュー記事が商品やサービスの購入・利用のきっかけになったことがあるか」という質問には、「よくある(38.6%)」「たまにある(26.2%)」と回答した人が合わせて94.8%という結果になりました。

多くの消費者がレビュー記事を通じて、購入・利用を検討するきっかけを得ていることがわかります。

そもそも消費者は商品・サービスに関心を持った状態でレビュー記事を読むため、レビュー記事で「良い体験談」「自分に合いそうな使用感」などのポジティブな情報を得ると、購入意欲が高まりやすくなると考えられます。

まとめ

今回の調査では、多くの消費者が商品・サービスを検討する際にレビュー記事を参考にしており、レビュー記事が購買意欲を高めるきっかけになることがわかりました。

ただし、「メリットばかり記載されていて、企業側に立っているような記事」「具体的な記述がなく、情報が薄い記事」などは参考にされない傾向があります。デメリットも記載するなど、公平で実体験に基づくレビュー記事が信頼を得やすいことが明らかになりました。

信頼感が高く伝わりやすい記事を作成するためには、「写真や動画を入れる」「丁寧かつ詳細に書く」などの工夫が必要です。

消費者にとって本当に役立つレビュー記事は、バランスの取れた情報提供と具体的な体験談を含むものだといえるでしょう。

出典元:株式会社マイスタースタジオ プレスリリース